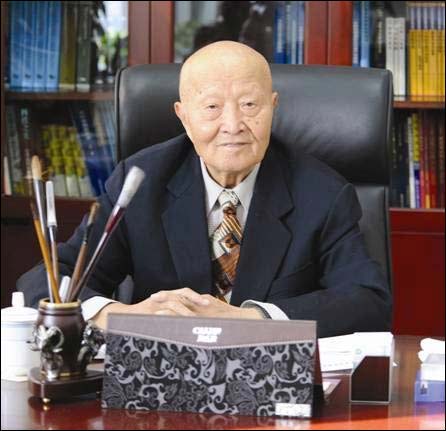

師昌緒院士:國強民富 材料先行

材料的發展推動了人類社會的進步,同時,人類生產生活的需求也成為材料不斷發展的動力。材料是什么?它如何影響人類社會的發展?實現強國夢和中華民族的偉大復興,材料科學與技術將發揮怎樣的作用?兩院院士師昌緒多年來一直致力于材料科學研究與工程應用。不久前,在中國科技館,這位年逾九十的國家最高科學技術獎得主以“材料與社會”為主題,為公眾作了一次生動的科普報告。

材料的歷史

在生活中,材料無處不在,小到衣食住行,大到國家高新技術的發展。

既然材料如此重要,何為材料?材料是用來制造有用的構件、器件、裝備的物質。材料與物質的區別在于材料強調應用--有用的物質才叫材料。

過去只有“金屬學”、“陶瓷學”等名詞,沒有“材料科學”.20世紀60年代,前蘇聯人造地球衛星發射成功后,美國政府及科技界為之震驚,并認識到先進材料對于高技術發展的重要性,于是在一些大學相繼成立了十幾個材料科學研究中心,從此“材料科學”這一名詞開始被人們廣泛使用。

材料的進步標志著人類社會的發展歷程。100萬年以前,原始人以石頭作為工具,處于“舊石器時代”.1萬年以前,人類對石器進行加工,使之成為器皿和精致的工具,從而進入到“新石器時代”.公元前5000年,人類進入“青銅器時代”。公元前1200年,人類開始使用鑄鐵,步入“鐵器時代”.18世紀鋼鐵的出現催生了蒸汽機、輪船、火車、鐵路等,成為產業革命的重要內容和物質基礎。在此后的兩三個世紀內,鋼鐵仍是材料的主角之一,因其資源豐富、用途廣泛、性能優越、價格低廉且性價比高。

20世紀中葉,半導體材料的應用和發展使人類社會進入到信息時代。現在,我們的生活已經離不開計算機和網絡。與此同時,以人工合成高分子材料和陶瓷材料為主的新材料又出現了,這同樣具有劃時代意義。

師昌緒院士

傳統材料產業亟待解決的問題

長期以來,以鋼鐵、有色金屬、塑料等為代表的傳統材料為促進我國經濟快速發展做出了很大貢獻。由于量大面廣,價格低廉,性價比高,傳統材料至今仍顯現出旺盛的生命力,但依然存在不少問題,例如對資源依賴性強、能耗高、污染嚴重等。

具體來講,我國傳統材料產業亟待解決以下幾個問題:一是改進生產流程,降低能耗,減少污染,大力發展循環經濟,重視生態設計。實踐證明:利用廢鋼1噸,可節約鐵礦1.3噸,降低能耗50%,減排二氧化碳1.4噸。

二是合理利用礦產資源,特別是做好國內復雜礦的綜合利用。目前我國對復雜礦的利用率很差。例如,白云鄂博鐵礦中含有豐富的稀土資源,占全國總儲量的90%以上、世界已探明總儲量的5/6有“世界稀土寶庫”之稱,但目前利用率還不到10%。

三是建立安全保障機制,扭轉材料生產嚴重依賴資源進口的現況。我國礦產資源大量依賴國外進口,根據2012年的數據統計,作為不銹鋼主要原料的鉻幾乎全部依賴進口,而戰略資源銅精礦的進口率也達60%-70%。

四是發展傳統材料不應該無節制,還需要把握國際、國內需求及產能變化趨勢,要統籌發展,避免重復建設;此外,發展鋼、有色金屬、水泥、塑料等材料應有一個合理比例,需要深入評估對經濟發展和生態環境的影響。

立足國內研發新材料

新材料是發展高新產業的基礎。例如,航空航天技術對材料的依賴度就很高,素有“一代材料、一代飛機”的說法。戰斗機每減重15%,跑道可縮短15%,航程增加20%,載荷增加30%。

目前我國關鍵新材料的自給率只有14%,大部分依靠進口,這種狀況必須改變。以發展滯后的生物材料為例,在我國,大型醫療機械大多從國外進口,不是GE便是西門子。究其原因,一方面是國家對此重視不夠、投資少;另一方面是國人的心理作用,盲目相信洋品牌。1997年,我國成立了“中國生物材料委員會”,雖然在學術水平上比較有影響,但在生物材料產業化方面卻沒有多少收獲。今后,我國的醫療器械生產應該盡快立足國內,發展成為支柱型產業;材料、藥物研發目前已有一定基礎,應加速從實驗室走向產業化。

中華民族要實現強國夢,要改善人民生活、增強國家實力,就必須重視新材料的研發、產業化與應用。作為科學研究與工程技術相結合的產物,材料從成分設計到形成產業,是一個漫長的過程,需要相關人員團結合作,協同創新。目前國內的現狀是“各部門各管一段”,科技部門與產業部門之間的協作不夠,研究成果大多停留在書面上,沒有轉化成實際可用的材料。看來,如何把科技部門的研究成果轉換成材料進而形成產業,是我們必須加強的環節。

《中國腐蝕與防護網電子月刊》征訂啟事

投稿聯系:郭靜 電話:010-82387968-802

QQ: 815397784 郵箱:guojing733@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

責任編輯:張春穎

轉載時請務必以超鏈接形式標明文章原始出處和作者信息及本版權聲明。