混凝土是世界上最大宗的建筑材料,它被廣泛地應用于公路、橋梁、機場、軌道交通、水利設施、海洋工程等領域。在被混凝土應用于建筑工程 150年的實踐中,人們一直認為混凝土是非常耐久的材料,加上世界各地都保留了不少百年高齡的混凝土知名大廈和工業構筑物,至今仍然完好并為人們正常使用,更加深了人們印象中混凝土“堅不可摧”的特性。

殊不知在自然環境和長期存在的力學荷載的雙重考驗之下,混凝土材料并沒有當初設想得那樣耐久,混 凝土大面積開裂,表面剝落、保護層開裂、鋼筋生銹……曾經的堅不可摧的工程變得千蒼百孔,面目所非,短命的混凝土橋梁、樓宇、工業構筑物不斷地進入人們的視野,混凝土也是有使用壽命的!

其實,結構使用壽命的長短是由其建筑材料的壽命決定的。混凝土的使用壽命,關鍵在于混凝土的耐久性。

目前,我國大多數土建結構由混凝土建造。但在我國土建結構的設計與施工規范,重點仍放在各種荷載作用下的結構強度要求,而對環境因素作用( 如干濕、凍融等大氣侵蝕以及工程周圍水、土中有害化學介質侵蝕 ) 下的耐久性要求則相對考慮較少。混凝土結構因鋼筋銹蝕或混凝土腐蝕導致的結構安全事故,其嚴重程度已遠過于因結構構件承載力安全水準設置偏低所帶來的危害,已成為實際工程中的重要問題。

提高混凝土耐久性,延長結構壽命,減少修復工作量,不僅是為了解決實際工程問題,而且對提高經濟效益具有不言而喻的意義。

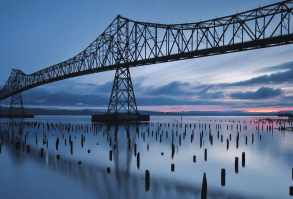

我國對混凝土耐久性的研究在近 20 年來取得了豐富成果和巨大進步,編制了多部耐久性規范和標準,在重大工程的建設中已經充分貫徹了混凝土耐久性設計理念,比如長江三峽 水利工程、青藏鐵路格拉段、杭州灣跨 海 大 橋、 南水北調中線 工程等等。可以說,重視混凝土耐久性不僅成為共識,而且滲透到工程建設的各個階段和層次,這對我國混凝土耐久性的研究和應用及混凝土技術的可持續發展而言是邁出的堅實而有力的一步,本期專題,讓我們一起關注鋼筋混凝土結構耐久性研究——提高混凝土耐久性,為百年工程護航!

數說混凝土腐蝕

混凝土腐蝕事故鏡鑒錄

對于混凝土你那些不知道的事兒

混凝土的耐久性解讀

業界視點 更多

業界視點 更多

-

荀武舉: 混凝土研發與防護并進 讓工程建筑具備鋼筋鐵骨

荀武舉,男,高級工程師,2001 畢業于大連理工大學高分子材料專業,從事建筑材料專業技術工作 15 年,近五年來,主要從事建筑材料研發、生產和經營工作,先后主持或以技術骨干承擔國家、省、市項目二十余項,省部級項目5 項,大連市項目 16 項。申請國家發明專利 8 項,取得授權國家發明專利 2 項,實用新型專利 1 項。在國內重要刊物發表論文10余篇。

-

周勝軍:加強混凝土耐久性研究 實現綠色持續發展

目前,土建工程界人士普遍最關心的問題是混凝土耐久性設計方面的科學研究和工程實踐的最新進展狀況如何?國際和國內工程建設中的混凝土結構耐久性設計及裂縫控制相關技術領域的有哪些關鍵技術?為此,記者邀請到澳大利亞ZCCPL 首席顧問,中國三峽大學周勝軍教授做相關方面的精彩解讀。

-

魏英華:做好跨海工程的“保健” 為其延年益壽

研究橋梁防腐新技術是時代的要求,是保障橋梁耐久性的重要前提,也是緊迫任務。為了了解大型的海洋橋梁的腐蝕防護的發展情況,本科記者采訪了中國科學院金屬研究副研究員魏英華博士,請他給我們做相關方面的精彩解讀。

未來展望

未來展望

我們常說,置身于鋼筋混凝土的城市“森林”中,高樓林立的城市“森林”離不開混凝土。未來,不管是繼續不斷創造高樓之最還是往地下延伸,混凝土耐久性的研究事關“森林”的堅固,體現的是建筑的品質。提高混凝土結構的耐久性,才能保證我國建筑事業的可持續發展。

在我國,伴隨著對混凝土耐久性研究的不斷深入,研究內容正在從構件,結構等領域拓展到層次性,對技術的研究也在現有的基礎上從定性分析逐漸向定量計算方向轉變。同時在各個國家比較先進理論的學習和交流中,我國對混凝土結構耐久性的研究有了很大的進步和突破,也得到了極大的提升。雖然我國在混凝土耐久性研究領域取得了較大的進步,但與其他發達國家相比,我國檢測技術手段仍存在著效率低,準確性不足等問題,為了進一步提高我國混凝土耐久性研究技術水平,研究者還應在技術研究的同時,更加注重建筑工程的實際施工情況,并從施工實際出發,更為切實地提高混凝土建筑的耐久性!

.png)