在今晨發射的神舟十一號飛船,由軌道艙、返回艙和推進艙三個部分構成。中國航天科技集團公司上海航天技術研究院在其中承擔了推進艙結構及總裝、電源分系統、對接機構分系統等一系列關鍵的研制任務。相比于神十,神舟十一號進行了多項技術狀態更改,并根據任務特點,進一步強化了安全性和可靠性。

神舟飛船發射,在太陽帆板打開的那一刻,飛控中心必定會響起熱烈的掌聲。對于飛船中的技術設備和航天員的生命保障系統來說,太陽帆板就是它們的能量之源。制造載人飛船太陽帆板所需的高性能碳纖維材料,此前一直依靠進口。為了擺脫受制于人的境地,上海航天與配套單位攜手,于三年前開展了國產化產品的研制工作。副主任設計師陳誠說,經過反復比對、試驗,他們選中了由國內一所高校研制的高模量碳纖維材料:

“原材料本身沒有上過天,我們做了很多試驗,比如耐原子氧,耐帶電粒子輻照,還有工藝性,用在太陽電池翼各個部位,生產性能怎么樣。還策劃了組件級的試驗,整翼級的試驗,從力學、熱學方面做了一年多的時間驗證。”

面對國外的技術封鎖,摸著石頭過河,設計師們走過的路并不平坦。與一般的衛星不同,神舟十一號飛船在變軌、對接、分離過程中,太陽帆板將承受相當程度的載荷。一開始,新材料之間的匹配性和部分結構性能穩定性總達不到要求。經過兩年時間的不懈攻關,最終完美地解開了難題。陳誠說,神舟十一號的這幅國產“翅膀”,為實現空間站工程自主可控奠定了基礎:

“這幾個工況都給太陽電池翼帶來很嚴苛的載荷,受力會比較大,所以材料要足夠強,剛度要足夠好才行。最后做下來的產品,滿足任務書要求,甚至有些方面,比進口原材料性能有所提升。”

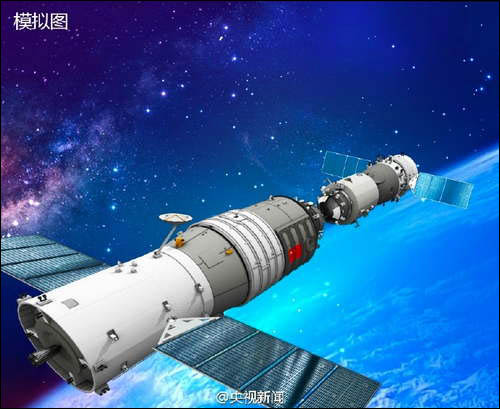

神舟十一號在軌運行兩天后,將與天宮二號進行自動交會對接。上海航天研制的對接機構將再度擔負起實現“太空之吻”的重任,確保組合體安全運行30天。對接機構研究室主任靳宗向透露,他們針對此次任務特點,專門驗證了對接機構長時間鎖緊、密封后分離的可靠性。事實證明,30天只是個小目標,保持兩年都是安全的:

“對接機構有拉緊、鎖緊、保持的動作,它有退化機理。一般的密封圈,壓的時間長了,拉出來會黏連。在神十一之前我們也做了一些攻關的試驗,天上50度,我們會做70度,會有一個疊加的因子。根據半年的曲線和數據來推,它能夠滿足兩年。”

總體而言,神舟十一號相對于此前的神九、神十,繼承遠大于改進,說明我國天地往返運輸系統成熟度已經相當高。但看上去和以前一樣的產品,設計、生產的過程卻有天壤之別。神舟十一號分總體主任設計師楊華星說,通過把“老法師”的經驗固化為流程和規范,變量身定制為組批投產,更高的質量管理水平讓航天人更加自信:

“剖析這些產品本身的特性,來制定的各種各樣的控制環節。人在里面參與度的風險也是降到了最低的范圍內。為什么我們很有信心地知道我們的產品是沒有問題的,這就是一個自信建立的過程。”

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414