編輯推薦:本文首次確定了金屬陶瓷雙相材料存在一個表面損傷機制轉變的臨界溫度,并通過理論計算闡明了微觀相變機理。

金屬陶瓷兼具陶瓷相的高硬度和粘結相的高韌性,被作為鉆頭、刀具材料廣泛應用于海底勘探、盾構機、金屬加工等關鍵工程領域。近年來,我國海洋開發、高端制造等重大工程逐步實施,苛刻環境(如高溫、磨損、侵蝕等)下的表面損傷與防護成為機械部件與材料在設計、制造和使用過程中的研究重點。金屬陶瓷在苛刻環境下服役時,由溫升、磨損等引起的熱-力耦合損傷是其失效的重要原因,亟需從原子、分子層次和熱力學與動力學基礎理論上認識多因素耦合表面損傷機制,這同時是開發新一代環境適應型金屬陶瓷材料的理論基礎。目前,對金屬陶瓷在寬溫域、變載荷條件下的耐磨性能已有相關研究報道,但對其在熱-力耦合苛刻服役條件下的化學成分及微結構演變尚缺乏系統性研究。

近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所海洋新材料與應用技術重點實驗室通過關鍵實驗與理論計算相結合的方式系統地研究了金屬陶瓷材料在熱-力耦合條件下的宏觀磨損機制與微觀損傷機理,論文以題為“Temperature-induced wear transition in ceramic-metal composites”發表于金屬材料領域國際頂刊《Acta Materialia》。論文第一作者為中科院寧波材料所婁明博士,通訊作者為中科院寧波材料所常可可研究員、王立平研究員,合作作者包括南京理工大學陳翔教授、中科院寧波材料所徐凱博士、江西理工大學呂健博士等。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645420309824

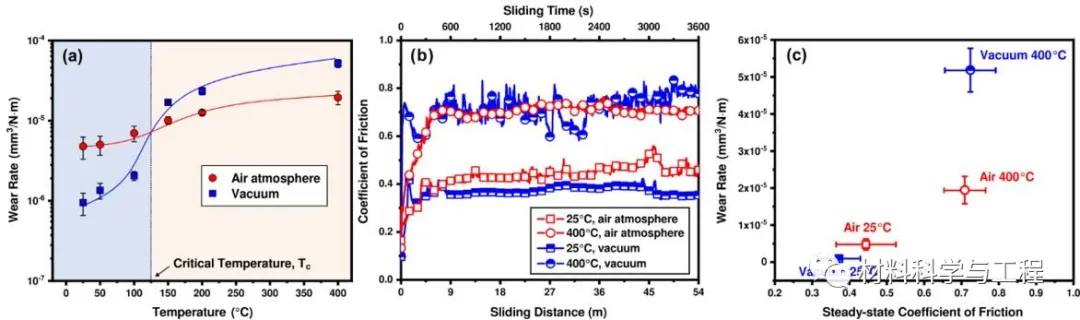

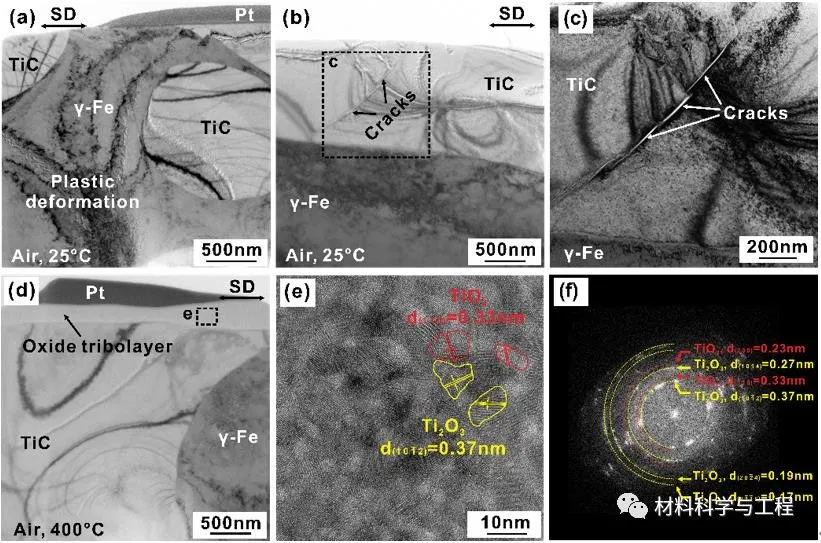

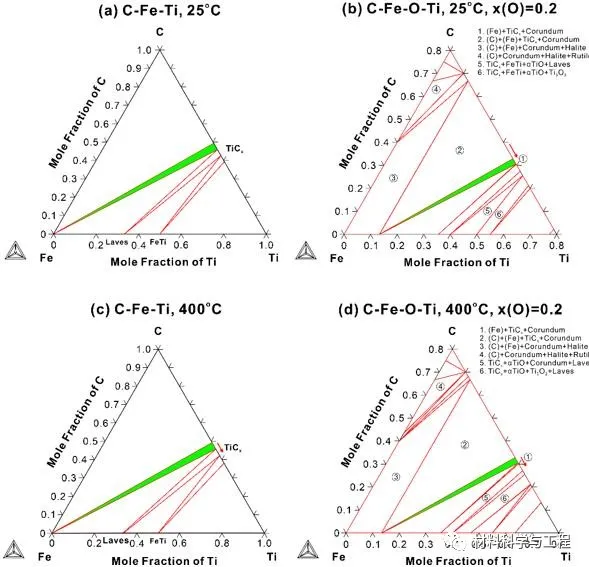

該項研究工作采用粉末冶金真空負壓燒結的方法成功制備了包含碳化鈦陶瓷相和高錳鋼粘結相的新型輕質金屬陶瓷雙相材料,發現不同于傳統陶瓷材料,該金屬陶瓷存在一個表面損傷機制轉變的臨界溫度(~125 °C):低于此溫度,硬度主導材料的耐磨性能;高于此溫度,韌性成為影響材料磨損行為的關鍵因素。顯微光譜分析結合相圖計算CALPHAD結果表明,大氣條件下碳化物陶瓷相表面發生脫碳反應造成硬度降低,磨損率升高;原位透射電鏡分析結合第一性原理計算結果進一步表明,高溫條件下陶瓷相表面發生相變生成連續納米晶氧化膜,材料表面塑性提升,磨損率降低。綜上,該研究首次確定了金屬陶瓷材料宏觀磨損機制的轉變溫度,并通過理論計算闡明了微觀相變機理。

圖1 金屬陶瓷熱-力耦合損傷的實驗表征,碳化鈦-高錳鋼存在~125 °C的損傷機制轉變臨界溫度:(a)材料損傷機制轉變的臨界溫度;(b-c)材料在不同溫度、氣氛條件下的摩擦磨損性能。

圖2 金屬陶瓷熱-力耦合損傷的TEM表征,碳化鈦-高錳鋼在臨界溫度上下呈現出不同的表界面損傷形貌:(a-c)材料在常溫大氣條件下的磨損截面圖;(d)材料在高溫大氣條件下的磨損截面圖;(e-f)材料表面納米晶氧化膜的高分辨TEM圖像和傅里葉變換衍射斑點。

圖3 理論計算闡明金屬陶瓷的微觀損傷機理:(a-d)基于相圖熱力學計算(CALPHAD)方法預測碳化鈦相在不同溫度、氣氛條件下的脫碳行為。

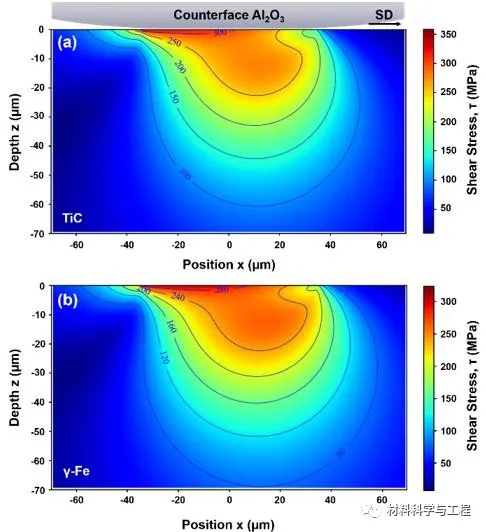

圖4 理論計算闡明金屬陶瓷的微觀損傷機理:(a-b)基于Hamilton模型預測的碳化鈦相和高錳鋼相中的剪切應力分布。

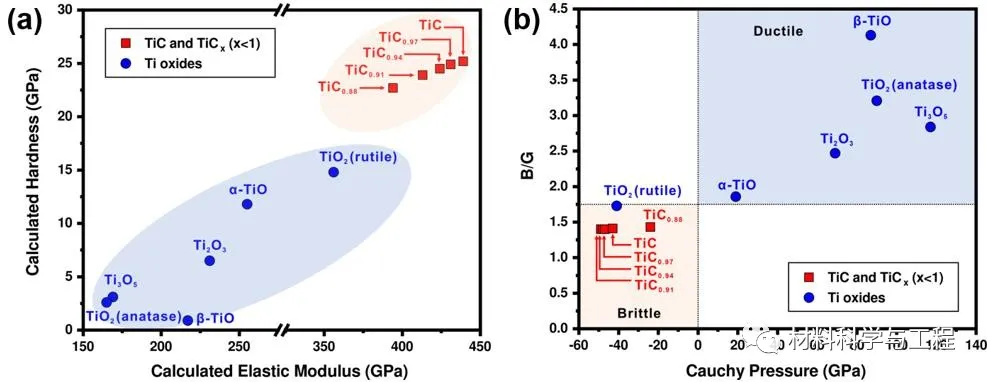

圖5 理論計算闡明金屬陶瓷的微觀損傷機理:(a-b)基于第一性原理計算預測的碳化鈦相脫碳、氧化后的力學性能變化。以上計算結果表明,低于臨界溫度,碳化鈦相表面氧化、脫碳,硬度下降;高于臨界溫度,碳化鈦相表面生成納米晶氧化膜,韌性增強。

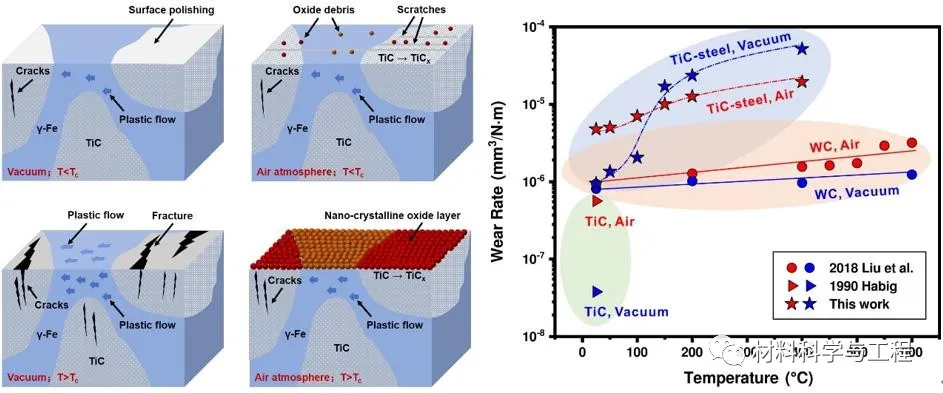

圖6 基于關鍵實驗和理論計算提出的金屬陶瓷熱-力耦合損傷機理。不同于傳統陶瓷材料,金屬陶瓷的服役性能具有溫度敏感性,其損傷機制轉變的臨界溫度由材料表面硬度、韌性及兩相協調變形性等因素共同決定。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414