隨著工業市場經濟的高速發展,化石燃料的過度開采及使用所造成的全球生態環境危機已經成為人類命運共同體需要面臨的首要挑戰。今年,習近平主席在第75屆聯合國大會提出了我國在2030年前實現“碳達峰”、2060年前實現“碳中和”的總體戰略目標。氫能,作為最具可持續性和可再生的綠色能源,將在實現碳中和道路上扮演舉足輕重的地位。在眾多制氫方法中,電解水制氫以其環境友好的巨大潛力已被公認為最具吸引力的儲能技術之一。因此,如何在可再生能源規模化電解水制氫生產中實現“大規模”、“低能耗”、“高穩定性”三者的統一將成為突破此國家戰略發展需求的核心問題。

亞穩態金屬合金,主要包含非晶合金和高熵合金,以其獨特的多元成分及本征的拓撲結構不均勻性,在結構和新的功能性應用上得到了越來越多的廣泛關注。近年來,本研究團隊(ECU、CityU、UNSW)利用可大規模制備的物理冶金技術對不同類型的亞穩態金屬合金的催化特性展開了系統研究并取得了系列研究成果:Prog. Mater. Sci., 2019, 105: 100576; Adv. Mater., 2020, 32; 2000385;Adv. Funct. Mater., 2019, 29: 1807857; Adv. Funct. Mater., 2017, 27: 1702258; Appl. Catal. B: Environ., 2017, 204: 537-547; Appl. Catal. B: Environ., 2016, 192: 46-56等。與此同時,科研人員在研究中發現非晶合金中的本征無序結構與高熵合金中的多主元協同效應對提高此類合金催化劑的催化性能及穩定性有著極其重要的貢獻,也為開發新型高性能合金催化劑提供了非常重要的理論基礎和方向。

在上述研究基礎上,為進一步結合非晶合金和高熵合金體系中的特征優勢,新南威爾士大學賈喆博士和Jay Kruzic教授、香港城市大學呂堅院士、哈爾濱工業大學(深圳)孫李剛博士采用一種創新的合金設計理念制備出了一種具有等原子比且可大規模工業化生產的(high-entropy metallic glass, HEMG)合金催化劑。它包含五種主要成分(Pd,Pt,Cu,Ni,P)且具有明確的玻璃態及非晶態結構特征。由于原始合金條帶表面極其光滑,作者們通過簡單一步脫合金法制備出表面具有納米海綿形貌的多孔結構,成功實現了此HEMG催化劑表面活性位點的有效構筑。作者們通過原子級球差電鏡、電子能量損失譜(EELS)、X射線光電子能譜(XPS)、電感耦合等離子體發射光譜(ICP-OES) 與DFT相結合,從實驗和理論的角度上驗證了脫合金過程可誘導催化劑表面納米孔周圍自發的形成PdPtP和PdPt納米晶結構并伴有輕微的晶格畸變效應,這主要歸因于金屬玻璃本征結構中原子的高度擴散性和化學均質性。通過進一步理論計算其局域的原子配位環境得出,自發形成的PdPt納米晶可在水分子分解步驟(water dissociation step)有效降低其反應能量勢壘使其快速分解成氫質子(H*),與此同時,PdPtP納米晶在穩定H*的吸附/解吸過程中扮演著重要角色,突出了此HEMG的獨特結構特征對均勻納米孔形成及其多元成分的潛在優勢。由于這種獨特的合金成分及結構設計,此HEMG催化劑在堿性(1M和0.1 M KOH)及酸性(0.5M和0.05M H2SO4)電解液中兼表現出良好的析氫活性,在10mA cm-2的電流密度下其過電位僅為32 mV、93 mV(1M和0.1 M KOH)和62 mV、73 mV(0.5M和0.05M H2SO4),同時表現出近100小時結構性能穩定性。此HEMG合金催化劑獨特的結構成分設計理念將為下一步對廉價HEMG催化劑提供重要的理論基礎和方向。研究成果以題為“A self-supported high-entropy metallic glass with nanosponge architecture for efficient hydrogen evolution under alkaline and acidic conditions”發表在國際著名期刊Advanced Functional Materials上。

圖1. HEMG的概念設計與表面結構表征。a,納米海綿狀HEMG的制備過程示意圖;脫合金后的HEMG條帶表面b, SEM和c,3D AFM圖像顯示了納米海綿的形貌;d, Pt 4f和e, Pd 3d高分辨XPS譜圖。

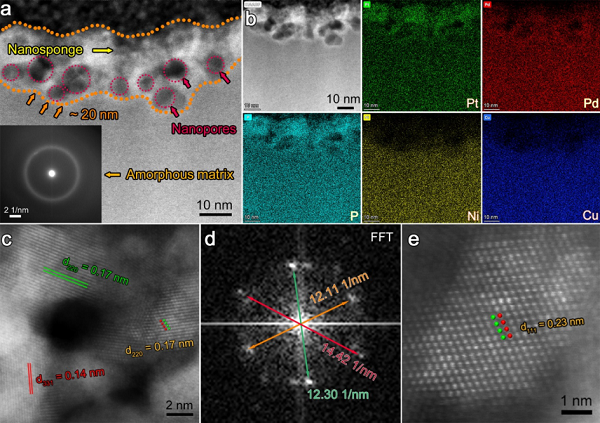

圖2.HEMG的空間結構表征。a,納米海綿結構截面HAADF-STEM圖像;插圖為非晶基體的SAED圖像;b, HAADF-STEM圖像和表面元素分布(多孔區域主要為Pt、Pd、P元素,Cu、Ni元素已脫掉);c,HAADF-STEM高分辨圖像(Pt5Pd3P2區域);d,(c)區域的快速傅里葉變換(FFT)模式;e,HAADF-STEM高分辨圖像(Pt3Pd2區域)。

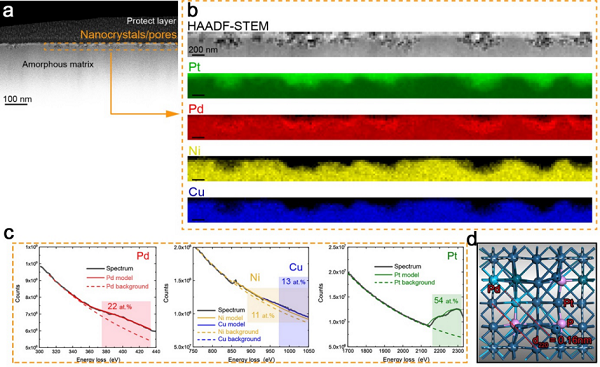

圖3.納米晶成分分析和原子排列。a,納米海綿狀HEMG的截面HAADF-STEM圖像;b,截面區域EELS分析;c, 302-2348 eV的EELS譜以及Pd、Ni、Cu和Pt的元素定量;d,Pt5Pd3P2納米晶DFT模型,顯示了P原子間隙固溶引起的晶格畸變。

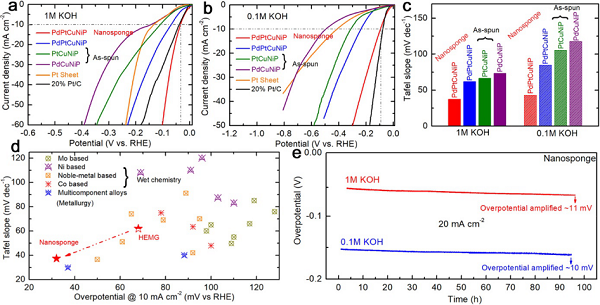

圖4.電化學行為。在掃描速率為5 mV s-1下,a, 1.0 M和b, 0.1 M KOH溶液中HEMG及對照組的極化曲線;c,Tafel slopes;d,電化學HER活性比較;e,HEMG在1.0 M和0.1 M KOH溶液反應穩定性。

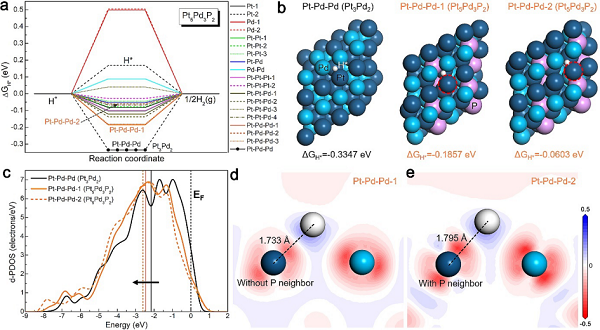

圖5. DFT模擬。a,Pt5Pd3P2納米晶不同局域配位環境引起的吉布斯自由能(ΔGH*)變化;b,在Pt3Pd2和Pt5Pd3P2納米晶表面的Pt-Pd-Pd空心位點上H*吸附的局部化學環境與相應的ΔGH*數值;c,(b)中相鄰環境不同的Pt-Pd-Pd位點的d-PDOS;黑色虛線表示費米能級、黑色實線、棕色實線和虛線突出顯示相應的d帶中心。d,無P配位和e, 有P配位的電子密度差比較;紅色和藍色分別表示電子的消耗和富集,單位為e/?3。

本工作采用簡便、可大規模生產的單輥甩帶法(百萬噸級)制備了高熵金屬玻璃合金催化劑(原子成分為PdPtCuNiP)用于在堿性和酸性條件下電化學析氫行為研究。此合金作為電解水催化劑,在催化效率和穩定性方面均表現出良好的催化性能。實驗表明,通過一步脫合金的方法形成的納米海綿狀多孔形貌,同時伴有納米晶形成并富集在孔周圍,極大地提高了電化學活性位點。此外,通過DFT計算證實,脫合金誘導在表面自發形成的納米晶同時在水分子分解和H*的吸附/解吸過程中可有效降低其能量勢壘。本研究為設計高效、穩定的電解水合金催化劑提供了直接的實驗理論依據,更重要的是為設計亞穩態金屬合金催化劑在能源催化領域的廣泛應用提供了新的思路。

參考文獻

Zhe Jia, Keita Nomoto1, Qing Wang, Charlie Kong, Ligang Sun*, Lai-Chang Zhang, Shun-Xing Liang, Jian Lu*, Jamie J. Kruzic*,A self-supported high-entropy metallic glass with a nanosponge architecture for efficient hydrogen evolution under alkaline and acidic conditions, Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.202101586

【作者簡介】

賈喆博士(第一作者):現任澳大利亞新南威爾士大學博士后研究員(UNSW Faculty Supported Postdoc Fellow)。2017年10月博士畢業于澳大利亞埃迪斯科文大學(ECU)工程學院,師從張來昌(Lai-Chang Zhang)教授。2017年11月入職香港城市大學(CityU)呂堅(Jian Lu)院士課題組擔任高級副研究員。2019年9月入職新南威爾士大學(UNSW),合作導師Prof. Jay Kruzic。澳大利亞工程協會會員。主要從事亞穩態金屬合金材料等先進金屬材料的設計與研發,包括金屬玻璃、納米晶合金、高熵合金、高熵金屬玻璃、金屬間化合物等,在電解水制氫和環境水處理中的應用。長期致力于在原子尺度上調控結構、成分及原子構型進而優化此類合金材料的電子結構以達到其在能源和環境中的有效合理利用。研究方向涉及金屬材料、冶金物理、合金設計、化學、電化學等交叉學科。至今在國際權威期刊發表SCI論文27篇、其中第一/通訊作者論文16篇、合著英文專著章節1本、美國專利1項(Filed)。第一/通訊作者論文包括Progress in Materials Science 1篇、Advanced Materials 1篇、Advanced Functional Materials 3篇、Applied Catalysis B: Environmental 2篇等。4篇論文為ESI高被引論文。谷歌學術引用1200+次,H-index 20。科研成果被國際專業媒體報道,如CCTV-4、科技日報、新華網、ABC News Live TV、online ABC news, The Western Australian, New Atlas, National Mining Chronicle, Water and Water Management, Gizmodo和Ferret in USA等。

孫李剛博士(通訊作者):現任哈爾濱工業大學(深圳)理學院助理教授。2015年10月畢業于香港城市大學建筑及土木工程學系取得博士學位,導師為何小橋教授,合作導師為呂堅院士。2015年11月至2019年9月在呂堅院士課題組開展博士后研究工作。2019年9月入職哈爾濱工業大學(深圳)。孫李剛博士的主要從事材料的微結構與性能關系研究,旨在助推高性能結構材料和功能材料的開發。通過結合模擬計算與實驗方法探究材料的“納米/原子結構-力學/化學性能-微觀物理機制”之間的本質聯系,借助納米/原子結構的設計調控實現材料性能的優化。主要的研究對象包括各類結構及功能納米材料如孿晶金屬、超納/納米雙相金屬、金屬玻璃、高熵合金以及碳納米材料等。取得的科研成果已在包括Nature、Nature Communications、Advanced Materials、Materials Today、Advanced Functional Materials、International Journal of Plasticity、npj Computational Materials、Acta Materialia、Carbon等高水平期刊上發表期刊論文27篇。擔任Nature Communications、npj Computational Materials、International Journal for Numerical Methods in Engineering、Surface and Coatings Technology等期刊的審稿人。主持國家自然科學基金青年項目、粵深聯合基金青年項目等4項國家級和省市級科研項目。

呂堅院士(通訊作者): 呂堅,法國國家技術科學院(NATF)院士、香港工程科學院院士、香港高等研究院高級研究員、香港城市大學機械工程系講座教授、國家貴金屬材料工程研究中心香港分社理事、先進結構材料中心主任。研究方向涉及先進結構與功能納米材料的制備和力學性能,機械系統仿真模擬設計。曾任法國機械工業技術中 (CETIM)高級研究工程師和實驗室負責人、法國特魯瓦技術大學機械系統工程系系主任、法國教育部與法國國家科學中心(CNRS)機械系統與并行工程實驗室主任、香港理工大學機械工程系系主任、講座教授、兼任香港理工大學工程學院副院長、香港城市大學副校長。曾任法國、歐盟和中國的多項研究項目的負責人,并與空客、EADS、寶鋼、安賽樂米塔爾、AREVA、ALSTOM、EDF、ABB、雷諾、標致等世界五百強公司有合作研究關系或為它們進行科學咨詢工作。曾任歐盟第五框架科研計劃評審專家;歐盟第六框架科研計劃咨詢專家;中國國家自然科學基金委海外評審專家,中科院首批海外評審專家,中科院沈陽金屬所客座首席研究員,東北大學、北京科技大學、南昌大學名譽教授,西安交通大學、西北工業大學、上海交通大學和西南交通大學顧問教授,上海大學、中山大學、中南大學等大學客座教授,中科院知名學者團隊成員,2011年被法國國家技術科學院(NATF)選為院士,是該院近300位院士中首位華裔院士。2006年與2017年分別獲法國總統任命獲法國國家榮譽騎士勛章及法國國家榮譽軍團騎士勛章,2018年獲中國工程院光華工程科技獎。已取得34項歐、美、中專利授權,在本領域頂尖雜志Nature(封面文章)、Science、Nature Materials、Materials Today、Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Nature Communications、Science Advances、 Advanced Science、PRL、Angew. Chem. 等專業雜志上發表論文400余篇,引用2萬8千余次(Google Scholar) 。

Jay Kruzic教授(通訊作者):新南威爾士大學機械制造系教授,副系主任(Deputy of Head,research)。2001年博士畢業于伯克利加利福尼亞大學(University of California, Berkeley, USA),導師Robert O. Ritchie教授。主要研究方向為各類軟、硬材料的力學行為,包括金屬、陶瓷、金屬間化合物、聚合物、復合材料、生物材料和生物組織,如牙齒、骨骼和皮膚。探索制造工藝影響材料微觀結構和斷裂、疲勞、裂紋擴展、蠕變和變形的機制。預測材料性能和壽命的斷裂力學和固體力學模型的發展。在力學、材料和生物學在牙科、皮膚科和外科臨床應用中的相互作用起到了推動作用。所獲榮譽包括2006年美國國家科學基金會的著名職業成就獎、2011年獲得德國亞歷山大·馮·洪堡基金會的弗里德里希·威廉·貝塞爾研究獎、2021年獲得礦物、金屬和材料協會(TMS)的Brimacombe獎章。在本領域頂尖雜志Science、Nature Materials、Materials Today、Advanced Materials、Advanced Functional Materials等專業雜志上發表論文150余篇,引用6000余次(Google Scholar) 。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741