材料的強度和斷裂韌性是保障構件安全服役的重要的性能參數,但二者往往表現為相互制約關系,且材料性能的持續優化壓縮了既有強韌化策略進一步發揮作用的空間。天然生物材料具有復雜巧妙的組織結構和優異的力學性能,可為材料強韌化設計提供重要啟示。然而,在金屬材料體系中設計構筑仿生結構面臨挑戰:傳統的制造加工方法(如熔煉、軋制、熱處理等)很難在多級尺度上對金屬材料的組織結構進行有效控制和精細調節;金屬仿生材料的結構與性能之間關系尚不清晰,仿生材料結構的優化設計缺乏理論依據,更難以實現按需設計。

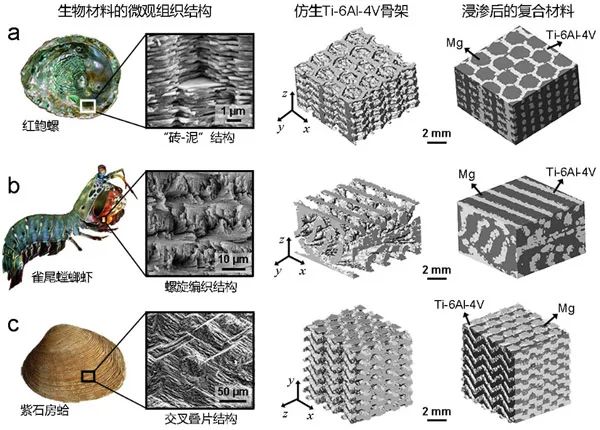

近日,中國科學院金屬研究所在前期研制高阻尼鎂基仿生材料的基礎上【Science Advances, 6 (2020) eaba5581】,通過模仿典型天然生物材料的微觀三維互穿結構與空間構型,利用“3D打印+熔體浸滲”工藝制備了一系列新型鎂-鈦仿生材料,在金屬體系中構筑了類似鮑魚殼的“磚-泥”結構、螳螂蝦殼的螺旋編織結構和紫石房蛤殼的交叉疊片結構(圖1),并在經典層合理論基礎上建立了能夠定量描述仿生材料結構與力學性能之間關系的力學模型,實現了其模量與強度的定量預測。相關研究成果發表在Nature Communications上。

論文鏈接

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30873-9

圖1.具有不同仿生結構的鎂-鈦復合材料及其與天然生物材料原型的比較

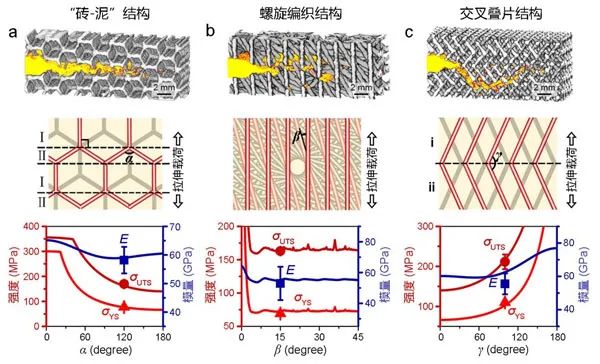

研究發現:在鎂-鈦復合材料體系中,仿生結構能夠起到顯著的強韌化作用,與組成相似但不具有仿生結構的復合材料相比,仿生材料的強度與韌性同步提高,其斷裂能提升2-8倍,特別是交叉疊片結構因具有多級結構特征而表現出最佳的強韌化效果;仿生材料中鎂、鈦兩相在三維空間相互貫穿,利于促進它們之間的應力傳遞,并抑制各自相中的變形與損傷演化,減輕應變局域化程度,從而延緩仿生材料整體發生斷裂,提高其拉伸強度與塑性;微觀取向不斷變化的特定空間構型能夠誘導裂紋沿仿生結構發生偏轉,增大裂紋面的面積,且凹凸不平的裂紋面之間能夠產生摩擦并形成橋連,有助于消耗外加機械能,實現高效增韌;不同類型的仿生結構均可通過提取結構中的最小重復單元,并考察其在三維空間的緊密堆積形式進行定量描述,進而將經典層合理論發展應用于仿生結構,能夠建立仿生材料的結構與力學性能之間的定量關系,從而為預測仿生材料的性能以及優化設計仿生結構提供理論依據,如圖2所示。

圖2.具有不同仿生結構的鎂-鈦復合材料中的裂紋擴展形貌、結構模型及其強度和模量與特征角度之間的定量關系

該成果由金屬所材料使役行為研究部與輕質高強材料研究部以及美國加利福尼亞大學伯克利分校的科研人員合作完成。博士研究生張明陽為文章第一作者,劉增乾研究員、張哲峰研究員和Robert O. Ritchie教授為共同通訊作者。研究工作得到國家重點研發計劃、王寬誠率先人才計劃“盧嘉錫國際團隊”項目與國家自然科學基金的支持。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8148

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6486