中科院金屬所:鈦合金微織構的形成與演化研究取得進展!

2023-06-01 13:31:41

作者:材料科學與工程 來源:材料科學與工程

分享至:

晶體取向均勻性是除組織形貌和微區成分均勻性外影響金屬材料力學性能穩定性的另一關鍵因素。多晶材料的晶體取向均勻性可用微織構來描述,表現為一給定區域的晶體學擇優取向與鄰近區域的差異性。微織構在近α鈦合金和 鈦合金鍛造組織中普遍存在,通過熱加工工藝優化容易實現大規格棒材和鍛件不同部位顯微組織的相對均勻,但它們的晶體取向均勻性卻難以控制。研究顯示,微織構會導致鈦合金超聲波探傷的雜波偏高、疲勞(特別是保載疲勞)性能和拉伸性能及其穩定性降低。

鈦合金鍛造組織中普遍存在,通過熱加工工藝優化容易實現大規格棒材和鍛件不同部位顯微組織的相對均勻,但它們的晶體取向均勻性卻難以控制。研究顯示,微織構會導致鈦合金超聲波探傷的雜波偏高、疲勞(特別是保載疲勞)性能和拉伸性能及其穩定性降低。

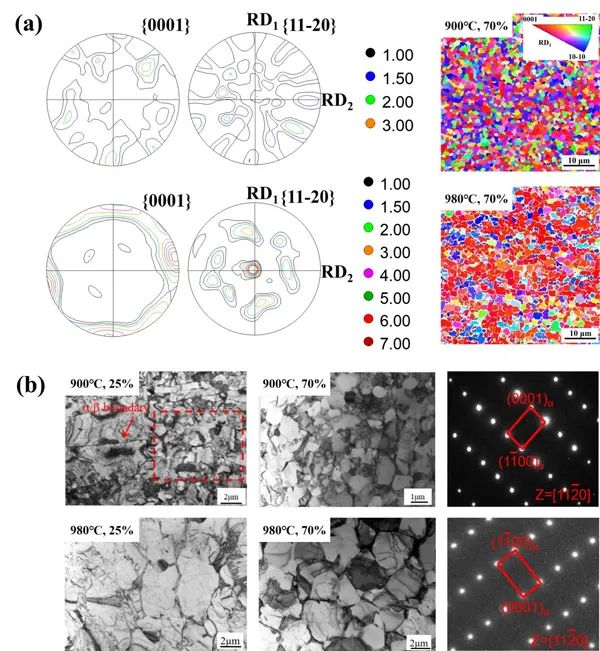

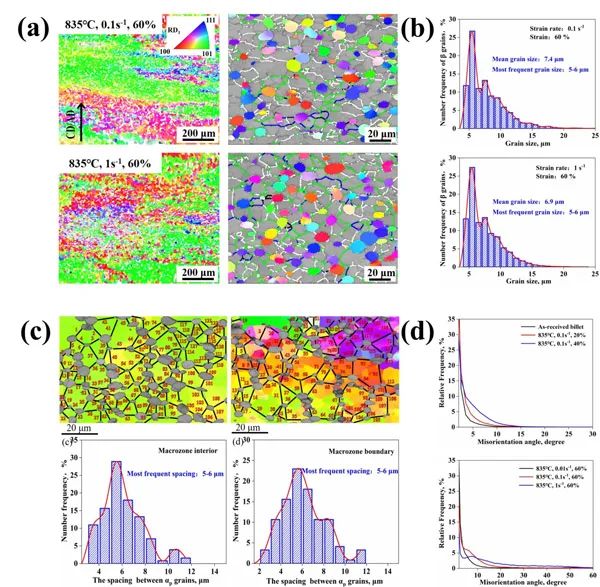

為進一步提高鈦合金棒材和鍛件的性能及其穩定性,中國科學院金屬研究所輕質高強材料研究部高溫鈦合金團隊針對鈦合金鍛造組織中微織構的形成和演化機制開展了系統的研究工作。通過對具有板條狀組織Ti60鈦合金的熱壓縮實驗,研究了 兩相區變形初始階段α相的球化機制及其晶體取向的演化規律(圖1),發現當板條α相晶內沿正交方向的滑移累積足夠的變形時,α相板條內形成的亞晶尺寸遠小于其自身寬度,亞晶可通過聚合過程累積足夠的取向差,此時板條α相以連續再結晶機制球化得到取向分散的等軸α相。在較高溫度變形時,板條α相的晶內滑移較少,形成亞晶的尺寸與板條α相寬度相當,此時板條α相的球化方式以“晶界分離”機制為主,同一板條α集束球化后一般仍保留相近的晶體取向。 此外,鈦合金鍛造組織中的微織構在后續熱加工過程中具有較強的“頑固性”,主要表現為原始β晶粒的晶體取向很難隨機化,甚至后續經過十幾火次的反復鐓拔變形也很難消除。本團隊通過對TC17合金雙態組織中微織構演化規律的研究(圖2),發現初生α相的釘扎作用是導致原始β晶粒的晶體取向表現出強“頑固性”的主要原因。初生α相的釘扎作用限定了β晶粒生長,有利于β晶粒尺寸的均勻化,但也阻礙了β亞晶的聚合過程,限制了原始β晶粒取向的隨機化。研究團隊通過分析β晶粒內亞結構隨變形參數的演化規律,討論了在初生α相釘扎作用下各變形參數對β相晶體取向的影響,為理解鈦合金具有較強組織遺傳性的機制提供了新視角。 基于以上認識,研究團隊結合不同體系鈦合金晶體取向的演化特點,對鈦合金的鍛造工藝進行了系統梳理,開展了TC25G、Ti60、Ti65、Ti2AlNb和TC11等鈦合金

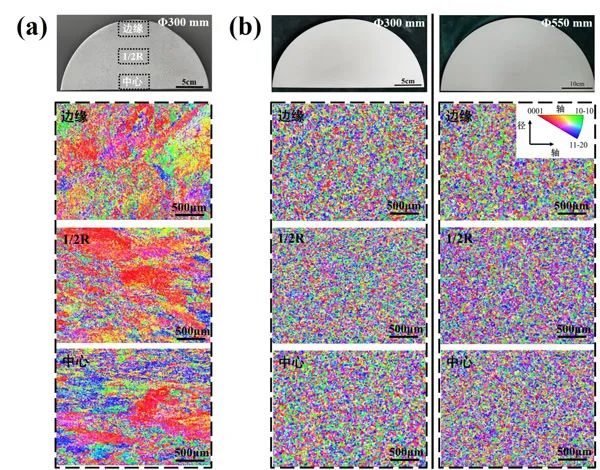

兩相區變形初始階段α相的球化機制及其晶體取向的演化規律(圖1),發現當板條α相晶內沿正交方向的滑移累積足夠的變形時,α相板條內形成的亞晶尺寸遠小于其自身寬度,亞晶可通過聚合過程累積足夠的取向差,此時板條α相以連續再結晶機制球化得到取向分散的等軸α相。在較高溫度變形時,板條α相的晶內滑移較少,形成亞晶的尺寸與板條α相寬度相當,此時板條α相的球化方式以“晶界分離”機制為主,同一板條α集束球化后一般仍保留相近的晶體取向。 此外,鈦合金鍛造組織中的微織構在后續熱加工過程中具有較強的“頑固性”,主要表現為原始β晶粒的晶體取向很難隨機化,甚至后續經過十幾火次的反復鐓拔變形也很難消除。本團隊通過對TC17合金雙態組織中微織構演化規律的研究(圖2),發現初生α相的釘扎作用是導致原始β晶粒的晶體取向表現出強“頑固性”的主要原因。初生α相的釘扎作用限定了β晶粒生長,有利于β晶粒尺寸的均勻化,但也阻礙了β亞晶的聚合過程,限制了原始β晶粒取向的隨機化。研究團隊通過分析β晶粒內亞結構隨變形參數的演化規律,討論了在初生α相釘扎作用下各變形參數對β相晶體取向的影響,為理解鈦合金具有較強組織遺傳性的機制提供了新視角。 基于以上認識,研究團隊結合不同體系鈦合金晶體取向的演化特點,對鈦合金的鍛造工藝進行了系統梳理,開展了TC25G、Ti60、Ti65、Ti2AlNb和TC11等鈦合金 250~550mm大規格棒材(圖3)和鍛件的研制和工業化生產驗證,解決了鈦合金棒材和鍛件加工火次多、探傷雜波高、組織均勻性差和性能不穩定等技術難題。創新技術先后申請了《一種高品質鈦合金大規格棒材的鍛造工藝》(ZL 202010882185.9);《一種500~600℃用高強鈦合金及其加工方法》(ZL 202010881960.9);《一種高蠕變抗力、高斷裂韌性TC25G鈦合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010195030.8);《一種Ti2AlNb基合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010882080.3)等20余項核心技術專利,相關技術在多個國家重點工程上獲得應用。 相關基礎研究結果近期在Metallurgical and Materials Transactions A上在線發表,題為“Influence of Globularization Process on Local Texture Evolution of a Near-α Titanium Alloy with a Transformed Microstructure”和“Microtexture Evolution of Titanium Alloy During Hot Deformation: For Better Understanding the Role of Primary α Grains”。論文的第一作者為趙子博研究員,通訊作者為王清江研究員,劉建榮研究員指導了實驗的設計,楊銳研究員指導了整個研究工作。該工作得到了某專項基礎研究、青促會人才專項和中科院穩定支持青年團隊等項目的資助。 圖1 α相的球化機制與微織構的形成聯系:(a)不同變形溫度試樣宏觀織構;(b)α相晶體取向分布;(c)TEM明場像及選區電子衍射圖像圖2 微織構“頑固性”與初生α相釘扎作用聯系:(a)高變形量和高變形速率條件下的初生α相和β相晶體取向;(b)β相晶粒尺寸分布;(c)初生α相間距測量及分布;(d)β相取向差分布

250~550mm大規格棒材(圖3)和鍛件的研制和工業化生產驗證,解決了鈦合金棒材和鍛件加工火次多、探傷雜波高、組織均勻性差和性能不穩定等技術難題。創新技術先后申請了《一種高品質鈦合金大規格棒材的鍛造工藝》(ZL 202010882185.9);《一種500~600℃用高強鈦合金及其加工方法》(ZL 202010881960.9);《一種高蠕變抗力、高斷裂韌性TC25G鈦合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010195030.8);《一種Ti2AlNb基合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010882080.3)等20余項核心技術專利,相關技術在多個國家重點工程上獲得應用。 相關基礎研究結果近期在Metallurgical and Materials Transactions A上在線發表,題為“Influence of Globularization Process on Local Texture Evolution of a Near-α Titanium Alloy with a Transformed Microstructure”和“Microtexture Evolution of Titanium Alloy During Hot Deformation: For Better Understanding the Role of Primary α Grains”。論文的第一作者為趙子博研究員,通訊作者為王清江研究員,劉建榮研究員指導了實驗的設計,楊銳研究員指導了整個研究工作。該工作得到了某專項基礎研究、青促會人才專項和中科院穩定支持青年團隊等項目的資助。 圖1 α相的球化機制與微織構的形成聯系:(a)不同變形溫度試樣宏觀織構;(b)α相晶體取向分布;(c)TEM明場像及選區電子衍射圖像圖2 微織構“頑固性”與初生α相釘扎作用聯系:(a)高變形量和高變形速率條件下的初生α相和β相晶體取向;(b)β相晶粒尺寸分布;(c)初生α相間距測量及分布;(d)β相取向差分布

圖3 鍛造工藝優化前后棒材晶體取向對比:(a)優化前Φ300mm棒材低倍組織及其晶體取向;(b)優化后Φ300mm和Φ550mm棒材低倍組織及其晶體取向

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

鈦合金鍛造組織中普遍存在,通過熱加工工藝優化容易實現大規格棒材和鍛件不同部位顯微組織的相對均勻,但它們的晶體取向均勻性卻難以控制。研究顯示,微織構會導致鈦合金超聲波探傷的雜波偏高、疲勞(特別是保載疲勞)性能和拉伸性能及其穩定性降低。

兩相區變形初始階段α相的球化機制及其晶體取向的演化規律(圖1),發現當板條α相晶內沿正交方向的滑移累積足夠的變形時,α相板條內形成的亞晶尺寸遠小于其自身寬度,亞晶可通過聚合過程累積足夠的取向差,此時板條α相以連續再結晶機制球化得到取向分散的等軸α相。在較高溫度變形時,板條α相的晶內滑移較少,形成亞晶的尺寸與板條α相寬度相當,此時板條α相的球化方式以“晶界分離”機制為主,同一板條α集束球化后一般仍保留相近的晶體取向。

250~550mm大規格棒材(圖3)和鍛件的研制和工業化生產驗證,解決了鈦合金棒材和鍛件加工火次多、探傷雜波高、組織均勻性差和性能不穩定等技術難題。創新技術先后申請了《一種高品質鈦合金大規格棒材的鍛造工藝》(ZL 202010882185.9);《一種500~600℃用高強鈦合金及其加工方法》(ZL 202010881960.9);《一種高蠕變抗力、高斷裂韌性TC25G鈦合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010195030.8);《一種Ti2AlNb基合金鍛件的制備工藝》(ZL 202010882080.3)等20余項核心技術專利,相關技術在多個國家重點工程上獲得應用。