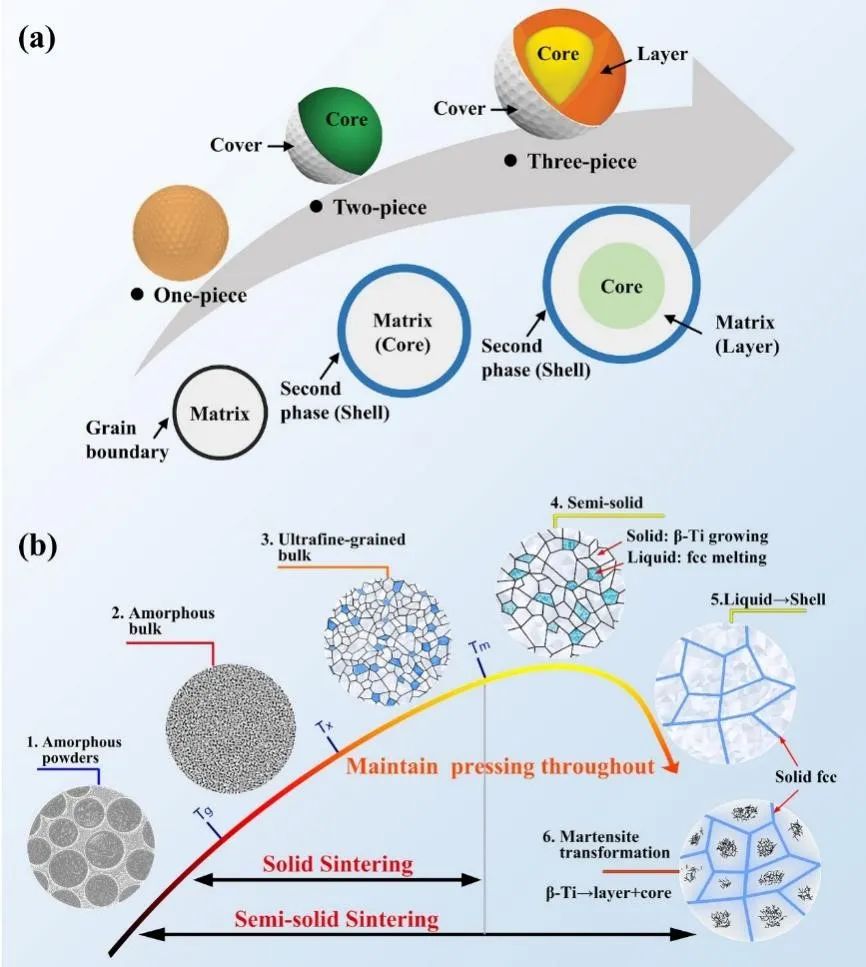

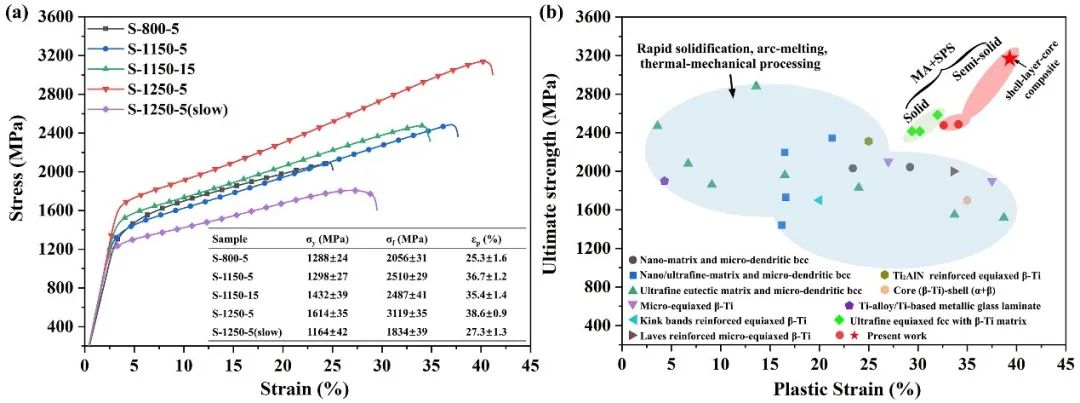

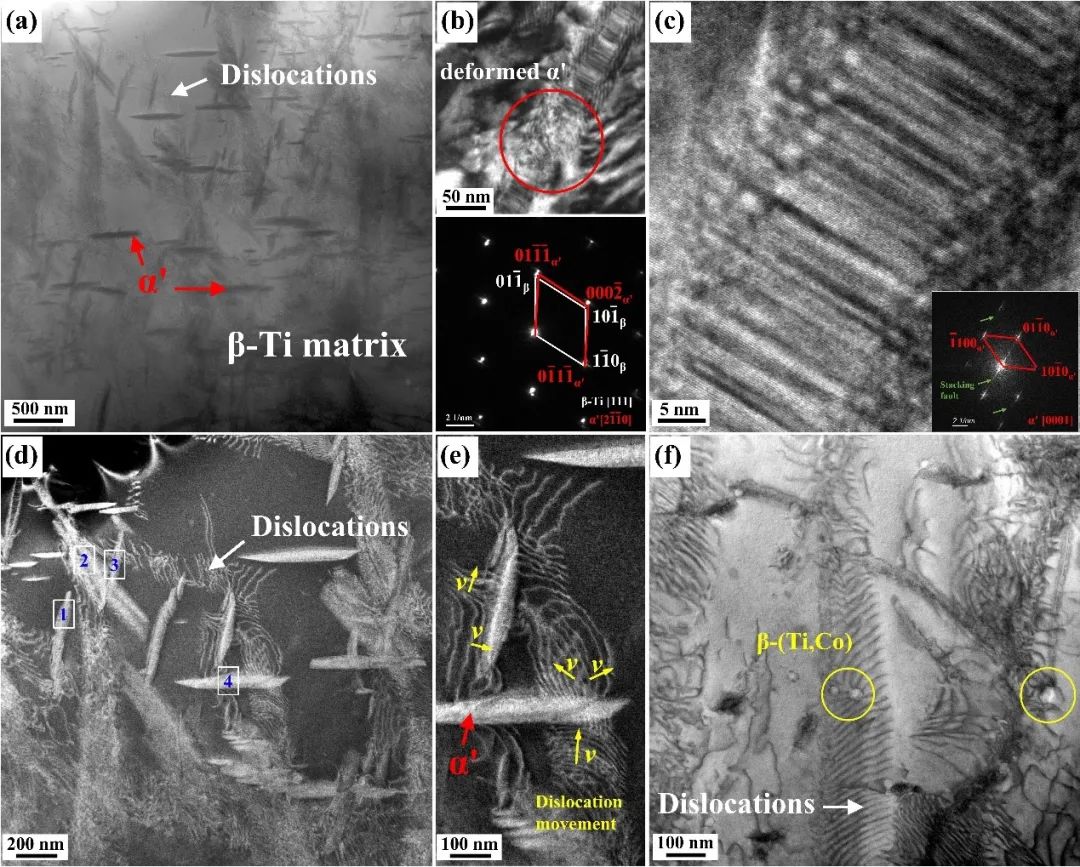

鈦合金及鈦基復合材料是應用廣泛的結構材料之一,其具有高比強度、高韌性、耐磨性等諸多優勢。設計新結構以實現強韌化是結構鈦合金材料的重要主題,也是對輕量化趨勢和“碳中和”發展的積極響應。除常規鈦合金外(如CP-Ti,Ti-6Al-4V等),通過銅模鑄造法制備的多組元非晶態鈦合金具有顯著提高的力學性能,如TiCuNiSnTa等,受研究者青睞。然而,銅模鑄造法對合金成分有嚴苛要求,限制了多組元鈦合金的廣泛發展。后來,研究者們基于多組元非晶合金的晶化方法,成功制備出等軸超細fcc第二相和bcc β-Ti基體,或微米晶fcc第二相和超細共晶基體的雙尺度鈦合金,但其強韌性仍然受限。 為了進一步提高結構材料鈦合金的強度,研究者們做了大量努力。其中,在鈦合金中設計新結構或引入硬質增強相的策略是有效且應用最廣泛的方法之一,包括通過引入TiC、TiB增強相構建核-殼結構或后氧化引入氧化層殼結構。但是,引入增強相可能犧牲其塑性,并且現有策略需要引入額外增強顆粒或后處理工藝以構建理想的微觀結構。因此,如何在鈦合金中原位構建全新的微觀結構,以獲得兼具高強度和塑性的鈦合金是開發該領域的重要挑戰,對拓寬其在結構領域的應用也至關重要。 近日,松山湖材料實驗室非晶材料團隊的汪衛華研究員、柯海波研究員聯合密蘇里科技大學溫海明副教授、華南理工大學楊超教授等,通過全新工藝設計,成功開發兼具高壓縮強度(3119 MPa)與大塑性(38.6%)的“殼-層-核”三層結構鈦合金,克服了引入增強相導致的強塑性矛盾,為開發高強韌結構材料提供新思路。 受三層高爾夫球結構啟發,研究團隊設計基于單相熔化的半固態燒結法(圖1),制備具有“殼-層-核”結構的新型Ti68.8Nb13.6Co6Cu5.1Al6.5鈦合金。區別于外加引入增強相或后處理搭建“核-殼”結構的傳統思路,本工作通過半固態燒結調控CoTi2相的形態與分布,原位實現全新的三層結構。本研究以機械合金化Ti68.8Nb13.6Co6Cu5.1Al6.5非晶/納米晶粉末為原料。該粉末晶化析出fcc CoTi2 (Tm=1138 ℃)相和bcc β-Ti (Tm>1577 ℃)相。通過在CoTi2相與β-Ti相熔點間的特定溫度(1250 ℃)開展放電等離子燒結,在鈦合金中實現了殼(CoTi2)-層(β-Ti)-核(α'馬氏體)獨特的微觀結構(圖2)。半固態燒結時,CoTi2相從非晶基體析出并熔化。液態CoTi2被β-Ti晶粒長大內應力和外加壓力擠壓至β-Ti邊界。冷卻時,液態CoTi2凝固成殼,圍繞在β-Ti基體邊界。另一方面,快冷和外加壓力促使α'馬氏體從β-Ti基體沿特定取向析出,最終在β-Ti芯部區域聚集,形成馬氏體核(圖2)。全新結構的Ti68.8Nb13.6Co6Cu5.1Al6.5鈦合金實現1614 MPa壓縮屈服強度,3119 MPa壓縮極限強度和38.6%的壓縮應變(圖3),兼具高強度和高塑性。研究發現,硬質CoTi2相殼結構分布和α'馬氏體核阻礙位錯運動提高強度。微米晶β-Ti基體保證合金塑性,而CoTi2相分布,α'馬氏體包含的層錯協同誘發bcc β-Ti相的交滑移,近一步提高新結構鈦合金的變形能力(圖4)。 基于單相熔化的半固態燒結策略,有望開發更多兼具高強度和大塑性的結構鈦合金,并廣泛應用于內燃機、液壓系統等結構件中。相關研究成果以“Designing shell-layer-core architecture in Ti-based composites to achieve enhanced strength and plasticity”發表在International Journal of Plasticity上。該研究成果得到了廣東省基礎與應用基礎研究重大項目(2019B030302010,2022B1515120082),國家自然科學基金(U19A2085),廣東省科技創新工程(2021TX06C111)等多個項目的大力支持。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414