時隔11個月,上海交通大學(以下簡稱上海交大)教授史志文團隊與合作者再發頂刊。

去年4月,實驗室里誕生了一項革命性的成就:世界上最長、性能最佳的石墨烯納米帶。這一突破性成果在《自然》雜志上發表,標志著科學界的一大飛躍。今年3月,他們再次取得重大進展,首次成功制備出排列緊密、手性一致的單壁碳納米管陣列。這一成果不僅實現了碳納米管從無序生長到有序排列的轉變,更是在《科學》雜志上引起了廣泛關注。這一系列創新不僅展示了科研團隊的卓越能力,也為未來的材料科學開辟了新的可能性。

“這一成果標志著我們向單晶夢想邁出了堅實的一步。”史志文的發現被三位國際審稿人譽為“極具價值,可能對整個領域產生深遠影響”。他們一致認為這項工作“創新性突出、沖擊力強,文章質量上乘,完全有資格登上《科學》雜志。”在談及發表頂級期刊的經驗時,史志文強調:“重大科學發現固然是研究的核心,但論文的精心打磨同樣不可或缺。”他在接受《中國科學報》記者采訪時,一邊介紹這項研究的背景和意義,一邊分享了自己打磨論文的心得體會。

排列整齊、手性一致的單壁碳納米管

攻克30年難題

自1991年碳納米管的發現以來,它們便被預言為未來計算機芯片的革命性材料。這種直徑僅1納米的一維材料,以其卓越的電子遷移率超越了傳統硅材料,為制造更微型、快速且節能的晶體管開辟了新天地。為了實現其在實際應用中的潛力,必須將無數碳納米管以高度有序的方式排列,以增強其一致性和效能。 盡管如此,目前的主要制備方法——受控化學氣相沉積和后生長技術組裝——均存在顯著缺陷。前者面臨手性不均的問題,而后者則因表面活性劑和聚合物的使用導致純度不足。兩者還共同面臨著碳納米管的捆綁和排列混亂問題。全球科學家正致力于解決這些限制碳納米管集成電路應用的關鍵挑戰。北京大學彭練矛院士團隊在這方面取得了突破性進展,他們通過純化處理將隨機生長的碳納米管純度提升至99.99%以上,并成功實現了在集成電路中的應用。同時,張錦院士和李彥教授通過采用特制的生長基底或催化劑,將碳納米管的手性單一度提高至90%以上。這些成就被史志文譽為“非常了不起的工作”,并在《中國科學報》上獲得高度評價。

探索如何培育出排列緊密、具有單一手性且能承受高電流密度的半導體碳納米管陣列,一直是全球科學家面臨的挑戰。史志文教授及其團隊采用原子級平整的六方氮化硼作為基底,利用其超潤滑特性,成功在基底上直接生長出規律排列、手性一致的單壁碳納米管自組裝陣列,實現了這一領域科學家們30多年的夢想。“氮化硼基底的超平滑特性讓生長出的碳納米管能在基底上自由滑動,并自組裝成高度有序的結構。”史志文教授在接受《中國科學報》采訪時表示,“這種方法不僅攻克了碳納米管生長過程中的結構控制難題,還實現了手性高度一致的陣列。”

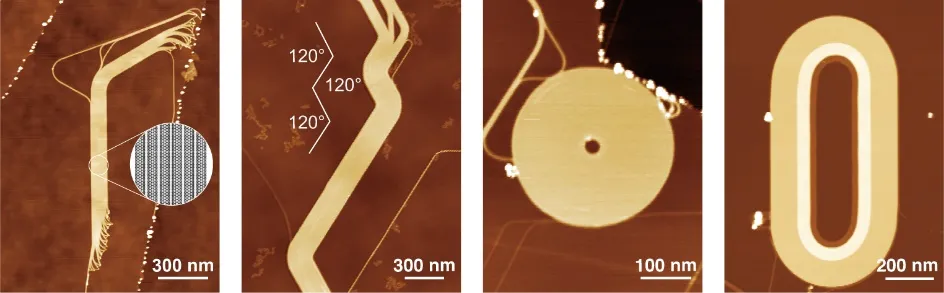

在史志文團隊的突破性研究中,他們揭示了碳納米管在氮化硼基底上的奇妙行為。這些納米管仿佛變成了一根根輕盈的“面條”,在基底上自由地彎曲和折疊,創造出“橋梁”、“單行道”、“玉佩”以及“操場跑道”等多樣的陣列圖案。史志文解釋道:“當碳納米管在光滑基底上滑動時,遇到障礙物會巧妙地轉彎,憑借它們之間的范德華力相互吸引并緊密貼合。由于每根碳納米管的結構和性質都是均勻一致的,因此自組裝形成的陣列結構也保持了這種一致性,每一段平行排列、緊密相鄰的碳管都具有相同的結構和手性。”這一發現不僅展示了碳納米管的獨特行為,也為未來的材料科學和納米技術開辟了新的可能性。

碳納米管折疊后自組裝形成的不同形狀

在器件性能領域,我們的團隊與中國科學院物理研究所的張廣宇研究員團隊攜手合作,取得了令人矚目的成果。我們共同研發的碳納米管陣列晶體管展現出非凡的性能:載流子遷移率驚人地達到了2000平方厘米每伏每秒,開關比高達107,遠超業界普遍認可的105至106的標準。此外,開態電流密度約為1.2毫安每微米,這一指標甚至優于硅基電路發展路線圖中對未來數年的預期。這些突破性的進展不僅證明了碳納米管陣列晶體管的巨大潛力,也為未來電子器件的發展指明了方向。

“好運氣”與“精打磨”

在碳納米管領域的三十多年探索中,史志文教授和他的團隊意外發現了一項革命性的突破。他們大膽采用六方氮化硼作為基底,與碳納米管結合,這一創新嘗試帶來了一系列令人興奮的新材料:性能卓越的超長石墨烯納米帶和單一手性密排碳納米管陣列。史志文教授笑著說:“科學研究中,運氣扮演著重要角色。有時候,好運能讓我們發現許多新奇事物;而運氣不佳時,可能數年都難以取得進展。”這一發現不僅展示了科學探索中的不確定性,也凸顯了團隊勇于嘗試、敢于創新的精神。

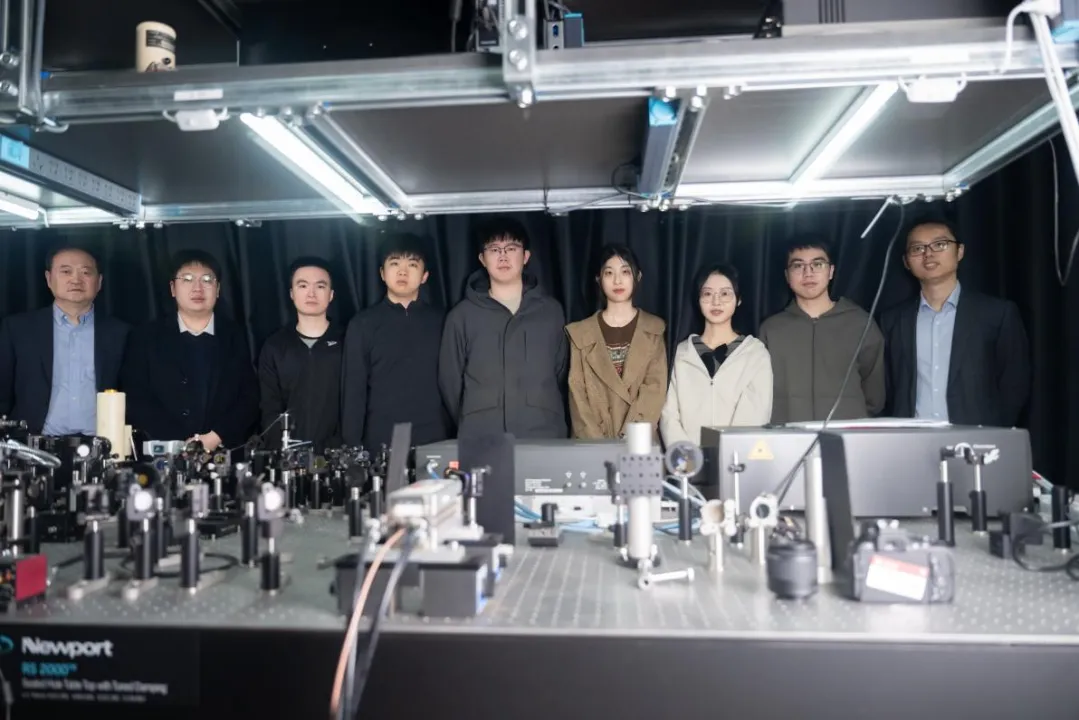

史志文團隊

運氣并非無端降臨,史志文堅信,勇于嘗試前人未涉足的領域才是成功的關鍵。他比喻道:“這就如同挖礦,你必須勇于探索那些無人問津的領域,才更有可能發掘出珍貴的寶藏。”史志文強調,在科研的道路上,導師只能指引大致的方向,告訴學生哪里可能藏有“金礦”,但能否真正發現寶藏,則完全取決于學生自身的努力和洞察力。他滿懷感激地提到自己的學生們:“他們總能敏銳地捕捉到新的價值點,并在后續研究中展現出非凡的努力。”2022年,陳佳俊博士(論文共同一作兼共同通訊作者)首次觀察到碳納米管自組裝形成密排陣列的現象,這一發現讓整個課題組都為之振奮,預感到這將是一次重大的科學突破。史志文團隊的博士生張智淳在接受《中國科學報》采訪時回憶道。到了2023年7月,陳佳俊博士畢業后,張智淳、陳一和沈沛約(均為論文共同第一作者)接過了項目的接力棒。他們堅持不懈的努力最終使團隊實現了碳管陣列的穩定產出,并取得了令人矚目的重大突破。

要將這一重大發現刊登于頂尖學術期刊,吸引更多同行的目光,研究團隊面臨著一項挑戰。史志文指出:“卓越的科研成果需要經過精心雕琢。”他所說的“雕琢”,意味著去粗取精。通過精確的數據和圖像,以最直接、簡潔的方式揭示科學發現的真面目。在他們的研究中,有一幅看似平常的圖像——數十根碳納米管整齊排列的橫截面圖,宛如被利刃切割的空心面條,卻蘊含著深刻的科學意義。

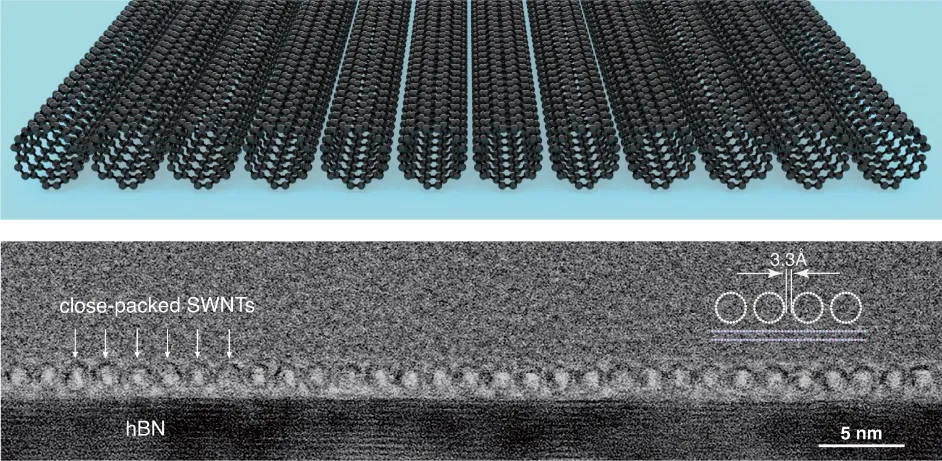

整齊排列的碳納米管陣列的橫截面圖

獲取這幅圖的難度,堪比攀登珠穆朗瑪峰。史志文向記者透露:“人的頭發絲直徑約50微米,而單個碳納米管直徑僅為頭發絲的萬分之一。”由于碳納米管極其微小,在宏觀層面上幾乎無法辨認單個碳管,更不用說檢測其整齊排列了。在透射電子顯微鏡下尋找樣品,猶如在浩瀚大海中尋找針尖,而且要捕捉到碳管的環狀結構,電子束必須與樣品管子方向完全平行。想要觀測到整齊的碳管陣列橫截面,其難度不亞于古人穿越蜀道。起初,陳佳俊在上海交通大學分析測試中心連續奮戰數日,卻一無所獲。團隊隨后尋求更專業人士的幫助。然而,在與兩個合作團隊研究近一年后,問題依然懸而未決。最終,在浙江大學材料系教授金傳洪及其團隊的協助下,憑借他們在碳納米管成像技術方面的豐富經驗,我們終于獲得了理想的圖像。“光是為了得到這幅圖,我們團隊就耗費了近兩年的時間。”史志文告訴記者。

團隊成員不僅進行了大量實驗,積累了豐富的實驗數據,還通過尖端的掃描探針技術揭示了碳管的完美排列和一致取向。拉曼光譜進一步證實了碳管直徑的均一性,而瑞利光譜則揭示了碳管手性結構的一致性,從而確鑿無疑地證明了陣列中碳管之間的高度一致性。此外,為了深入理解碳納米管在六方氮化硼上的自組裝機制,團隊與武漢大學的歐陽穩根教授合作,進行了深入的理論探索。他們對碳納米管的生長過程、自組裝的原因以及摩擦力和范德華作用力的影響進行了細致分析,并最終構建出了完善的理論模型。這一成就不僅為最初的科學發現提供了堅實的科學依據,而且在2024年10月底提交至《科學》雜志后,迅速通過了審稿流程,并在短短四個多月后順利發表。這一過程中,團隊沒有補充任何額外數據,這得益于他們在前期就已經進行了充分的準備和打磨。

“做點不一樣的,做點新的”

"碳納米管的生長從無序到有序的飛躍,不僅為深入探究其基本物理特性提供了理想平臺,也為科學家揭示其量子特性打開了新視野。史志文指出,這項突破性研究在半導體器件,尤其是芯片制造領域,為碳納米管的應用帶來了革命性的希望。盡管成果備受贊譽,史志文也坦言,要將碳納米管陣列投入實際應用,還需克服兩大挑戰:一是促進碳納米管的持續生長;二是深入掌握其性能機制,實現對自組裝過程的精確控制。他設想,如果能將單根碳納米管的長度擴展至毫米、厘米甚至米級,并將其折疊成陣列,那么碳納米管的潛力將不可限量。一旦大規模制備技術得以突破,憑借其卓越的電學性能,碳納米管有望成為下一代芯片材料的領跑者,引領集成電路向更小尺寸、更高頻率、更低能耗的未來邁進。 史志文回憶起在中國科學院物理研究所攻讀博士學位時導師王恩哥院士的教誨:“做點不一樣的,做點新的”。他認為團隊之所以能取得重大發現,關鍵在于選擇了與眾不同的研究路徑。如今,他希望將這一創新精神傳遞給學生和更多人,鼓勵他們在科研道路上不斷探索、勇攀高峰。"

史志文團隊聚餐

相關論文信息:

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414