【成果簡介】

大自然神秘莫測,她用其靈巧的雙手創造了多種多樣的生物。這些生物所擁有的獨特結構和性能,常常帶給我們創新的靈感和啟發。眾多海洋甲殼動物的足部能捕獲和撕咬帶硬殼的獵物,原因是足部由磷酸鹽晶體礦化的α-甲殼素組成,能夠吸收能量,抑制裂紋擴散,從而有著良好的耐損傷和抗沖擊性。

北京時間6月6號,Advanced Materials官網更新報道了一則研究成果,加利福尼亞大學的Nicholas A. Yaraghi等人發現了海洋甲殼動物外表皮的一種新型超微結構——人字形螺旋纖維狀結構。與傳統的螺旋結構相比,該結構的韌性、應力再分布和能量吸收性能均大大提高。他們預見,將該種結構推廣應用,將大大提高復合材料的機械性能。

【圖文導讀】

注:納米壓痕技術是最簡單的測試材料力學性質的方法之一,可以在納米尺度上測量材料的各種力學性質,如載荷-位移曲線、彈性模量、硬度、斷裂韌性等。

微分干涉差顯微鏡能顯示結構的三維立體投影影像。

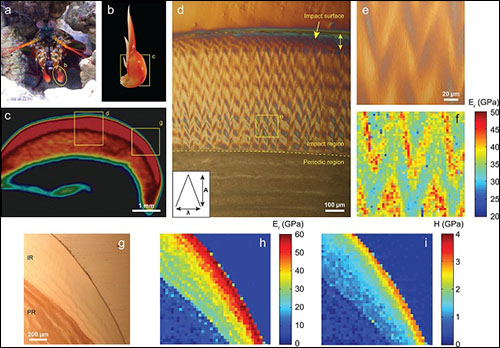

圖1 光學顯微圖像和納米壓痕試驗區的高分辨圖像

(a)為尾雀螳螂蝦,黃框標示處為前足;

(b)為肢體局部圖,黃框標示處為一個矢狀面;

(c)為(b)的矢狀面斷層掃描圖;

(d)為沖擊區表面(≈70μm),沖擊區內部(≈500μm)和非沖擊區的微分干涉差顯微圖像;

(e)為(d)中沖擊區內部的微分干涉差顯微圖像;

(f)為(d)中受沖擊區內部人字形區的高分辨納米壓痕圖像,并標示出不同位置彈性模量的變化;

(g)為(c)中受沖擊區的明場像;

(h,i)為(g)中所示近沖擊表面區域的納米壓痕試驗的低分辨圖,其中(h)為彈性模量的梯度變化;(i)為硬度的梯度變化

小結: 該物種前足分為沖擊區和非沖擊區,沖擊區又分為沖擊區表面和內部。沖擊區礦化程度高,密度大,硬度高,彈性模量高,有著類似三角波的人字形圖案(人字形區域的不同位置彈性模量也不盡相同);非沖擊區有機質含量高,硬度低,彈性模量低。

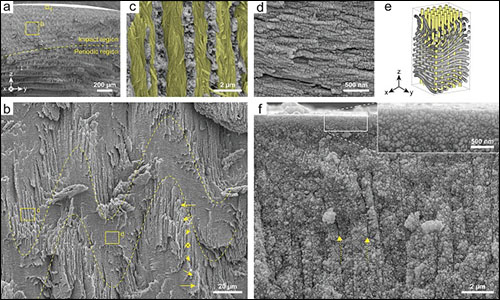

圖2 SEM圖觀察沖擊區的斷裂圖像和納米結構特征

(a)為沿矢量平面斷裂的SEM圖,虛線為沖擊區與非沖擊區的界限;

(b)為(a)所示的沖擊區內部的人字形結構,虛線劃分了不同的纖維取向。箭頭代表著部分纖維的取向;

(c,d)為(b)的高分辨SEM圖像,其中(c)中纖維的取向朝向平面外;

(d)中纖維取向在平面內。取向垂直于試樣表面的孔狀纖維形成一個網絡結構(黃色部分);

(e)顯示了(x-y)平面纖維和孔狀纖維的組織結構;

(f)為(a)中沖擊表面區的顆粒形貌,箭頭和虛線表示孔狀纖維取向垂直于樣品表面,插圖顯示表層納米粒子的平均尺寸在65nm左右

小結:由于在圖1的矢量面中,纖維的內外取向不同,因此在(x-y)平面內形成網狀結構。z方向的孔狀纖維貫穿沖擊區和非沖擊區,與(x-y)平面交織,加強了網絡,分散了各向異性,增強了體系的韌性。

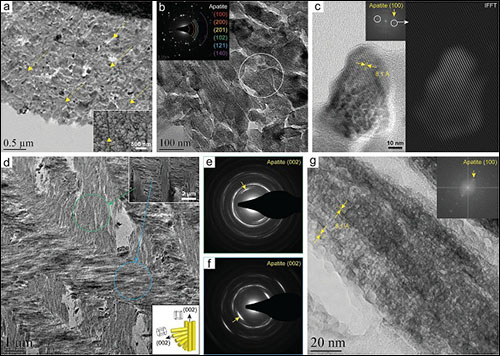

圖3 TEM觀察沖擊區表面和內部的纖維和晶體結構

(a)從低分辨TEM圖中可觀察到沖擊表面區域的納米粒子和孔狀纖維(黃色箭頭標示)結構;

(b)高分辨TEM圖顯示了沖擊表面的粒子的形貌。插圖為選區電子衍射花樣,證明了納米單晶的存在。

(c)左圖為某單個納米粒子的TEM圖,插圖為FTT(快速傅里葉變換)得到的磷灰石(100)晶面。右圖是對(100)晶面進行IFFT(快速傅里葉逆變換),證實了其為一個單晶。

(d)TEM顯示,沖擊區內部的矢量面內外不同取向的纖維發生旋轉,并相互交織。下方插圖為上述兩種方向纖維的交叉示意圖,上方插圖為平面內纖維和孔狀纖維的SEM圖,兩者對應一致。

(e,f)為(d)圖中標示的選區電子衍射花樣,顯示磷酸鹽的擇優生長取向與孔狀纖維方向一致。

(g)為(d)圖中的單根纖維的高分辨TEM圖,FFT顯示(100)晶面平行于纖維長軸方向。

小結:TEM選區電子衍射和FFT證明了磷灰石晶體的存在,且磷灰石的擇優生長取向與孔狀纖維延伸方向一致。

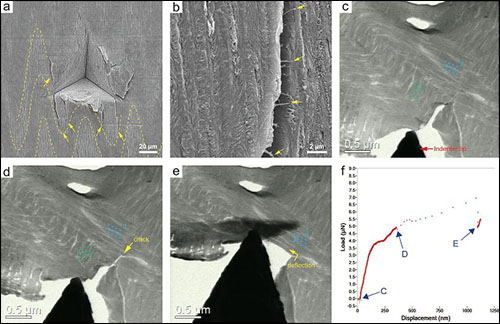

圖4 高負載納米壓痕試驗探究增韌機理

(a)向沖擊區最大施加1000mN的載荷后的SEM圖。表面有輕微的刻痕,在面內外不同取向纖維的交界處,可看到人字形結構和裂紋偏轉;

(b)SEM圖顯示,在刻痕邊緣處,纖維起到連接的作用;

(c-e)TEM圖顯示了向沖擊區施加不同載荷的結果。部分顯微結構包含了取向相互垂直和交疊的纖維束,如圖藍色和綠色虛線所標記處;

(f)為圖(c)-圖(e)的載荷-位移曲線,Ⅰ型裂紋開始于已存在的缺口,并沿著原方向擴散(綠色區域)。(d)圖中與裂紋相近的纖維束2(藍色虛線)開始沿某一方向轉向。(e)部分區域的纖維由于取向朝向矢量面外,導致轉向失敗,與纖維束2呈90°角斷開。

小結:向表面施加壓力,裂紋發生偏轉,且只在取向朝向矢量面外的區域擴散;在裂紋尖端,纖維能夠自我修復發生連結;結合圖3,磷灰石的晶體結構將各向異性傳導至高分子纖維。以上機制,增強了體系的韌性。

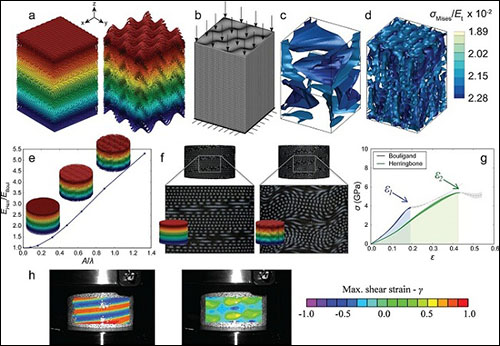

圖5 螺旋形和人字形結構的有限元分析和3D打印模型測試

(a)螺旋形和人字形結構的幾何形狀和纖維取向示意圖。顏色代表了z軸方向的相對位置;

(b)人字形結構的網格模型;

(c,d)分別對螺旋形和人字形結構表面施加恒定的馮米斯應力,數值分別為1.89 × 10?2, 1.95 × 10?2, 2.28 × 10?2,觀察應力分布情況;

(e)人字形結構相對于螺旋結構的楊氏模量。橫坐標代表人字形結構的振幅和波長比。

(f)螺旋形和人字形結構的3D打印模型;

(g)3D模型的抗壓試驗;

(h)螺旋形(左)和人字形(右)結構的3D打印模型在應變為0.1時的對比圖。

小結:剪切應力測試表明,人字形結構的應力分布更加均勻;從內部到表層,振幅/波長比逐漸增加,楊氏模量也隨之增加,韌性增強;人字形結構的能量吸收性能更好,能抵抗更大的應力。

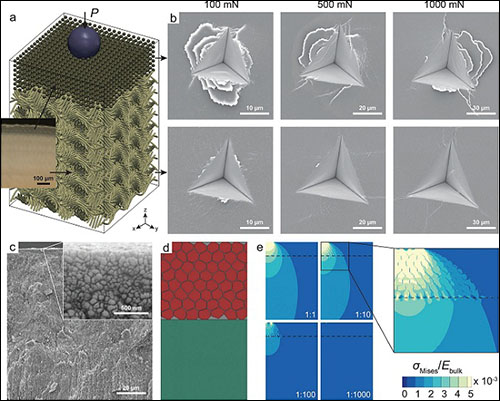

圖6 表層高載荷納米壓痕試驗和有限元模擬實驗

(a)沖擊區內部和表面的3D模型圖顯示顆粒層在人字形結構上方,插圖為相應區域的光學顯微鏡圖像;(b)向沖擊區表層和內部分別施加100,500,1000mN的力得到的SEM圖;

(c)沖擊區表面顆粒層的SEM圖;

(d)顆粒層的有限元模擬示意圖;

(e)馮米斯應力示意圖,虛線以上為粒子層,以下為有序層。下層與上層的楊氏模量比分別為1/1, 1/10, 1/100, 1/1000。隨著比值的增加,可觀察到應力受限的現象。

小結:沖擊區表層納米粒子有著各向同性,能夠很好地分散應力。

文獻鏈接:A Sinusoidally Architected Helicoidal Biocomposite

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414