來自伯明翰大學和哈爾濱工業大學的研究人員稱,他們已經發明了一種方法,可在低于冰點的超低溫度下實現復合材料自修復裂紋。發表在英國皇家科學學會論文顯示,這一成果首次表明,自修復材料可在超低溫度下實現控制修復。

研究團隊表示這種方法適用于在特定的部位維修和替換具有挑戰性的纖維增強材料,例如近海的風輪機,或者在以往被認為“不可能”的飛行途中的飛行器或衛星等。

自修復復合材料可以自動恢復材料性質,并且在比較友好的環境中,復合材料顯示出了令人印象深刻的修復能力。但是研究人員宣稱,直到這篇論文出現為止,在極端的不友好的環境中,例如在極低的溫度下,實現自修復被認為是不能實現的。

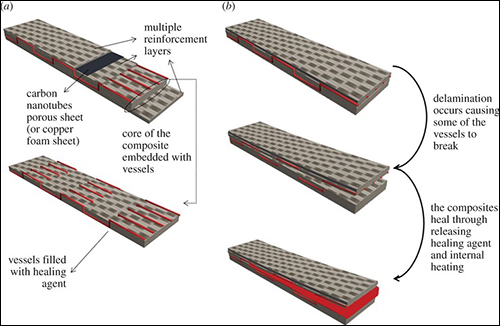

與自然界中一些動物保持恒定的體溫以保證體內酶的活性的道理類似,這種新型結構的復合材料可以保持其內核恒溫。根據研究人員的說法,一些3D的中空導管被牢牢嵌入到了復合材料中,目的是為了向材料內部傳遞和釋放具有修復作用試劑和可穿透性傳導的成分,以便向材料內部在低溫下需要解凍的部位提供熱量。

來自伯明翰大學的王博士解釋道:“加入的兩種成分都是必不可少的。沒有提供熱量的成分,材料內部液態的試劑就會在零下60℃溫度下凍住,化學反應就不會被觸發。沒有3D的中空導管,液態試劑就無法自動的被運送到裂紋處實現自修復。”

在零下60℃條件下,自修復效率在玻璃纖維增強層壓材料中實現了超過100%。但這種技術其實可以應用在大多數的自修復材料中。實驗人員運用泡沫銅薄片和碳納米管薄片作為傳導層進行試驗,后者可以更有效的實現自修復,其實平均斷裂能恢復107.7%,最大負荷恢復96.22%。

修復好的纖維增強復合材料,或晶核材料,可以因此擁有更高的層間性質——層間結合質量更高。這種性質越好,未來材料上再次出現裂紋的可能性就越低。

王博士補充道:“纖維增強復合材料因為其兼具了強度和輕質的特點而變得非常流行,是理想的飛行器和衛星適用材料。但是材料內部的微小裂紋可能造成毀滅性的事故。這些微小的裂紋不僅很難被檢測到,而且即使被發現也很難修理。因此,迫切需要材料擁有自修復的能力。”

研究團隊現在正采用更先進的加熱層以面對降低加熱成分對材料最大載荷產生副作用的問題。他們的最終目標是為更多的復合材料發明出一種新的自修復機理,使得材料無論在任何尺寸缺陷上或處于任何環境中,都能實現更加有效的自修復。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414