從機理上理解鋼或鐵合金中的G相,對石油、化工和核工業有有著重要的意義。主要由于它既存在于熱時效不銹鋼中,也存在于鐵素體中,在實際高溫環境(573~1100K)下長期使用過程中會嚴重影響其結構的完整性。

近日,來自英國倫敦帝國理工學院和我國哈爾濱工業大學的一項聯合最新研究成果,利用密度泛函理論(DFT)方法計算并模擬了式X6M16Si7的G相析出相,其中X為Cr、Hf、Mn、Mo、Nb、Ta、Ti、V、W和Zr,M為Fe或Ni。經過大量理論計算和實驗相結合,設計出了一種新的鐵合金成分FebalCr9Ni4Si2 (Mn0.6Zr0.4)1.2at.%。相關論文以題為“G-phase strengthened iron alloys by design ”于近期發表在金屬材料頂級刊物 Acta Materialia。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.11.007

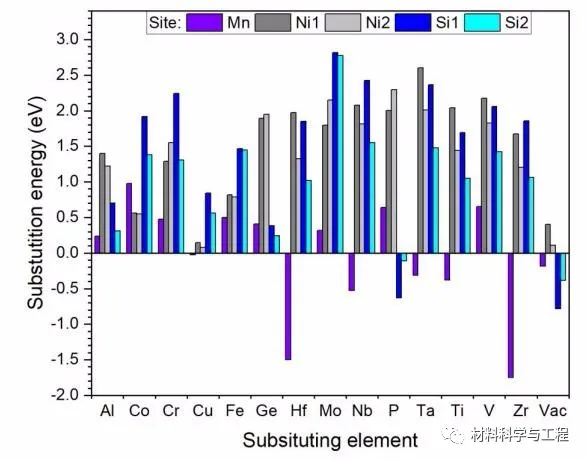

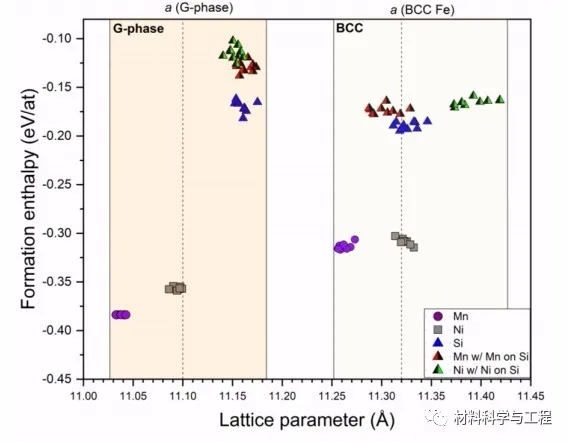

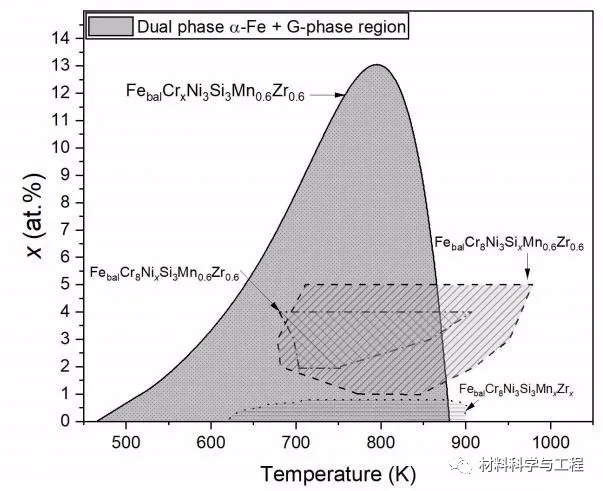

在這項研究中,研究人員采用密度泛函理論(DFT)方法計算了22種不同G相化學物質的形成能、晶格參數和彈性常數。另外,還計算了Al、Cr、Cu、Fe、Ge、Hf、Mo、Nb、P、Ta、Ti、V、Zr和空位取代Mn6Ni16Si7的G相位置擇優方面。測試了非化學計量比的G相Fex+y+zMn6-xNi16-ySi7-z,并與相同成分的體心立方(BCC)結構進行了比較。結果發現,d軌道的占有率與每個結構的形成焓相關,利用過去的熱膨脹系數數據預測每個G相和體心立方(BCC)Fe之間的晶格失配,除了含Hf和Zr的G相外,所有的G相之間都預測為零失配。不僅如此,還利用了熱力學計算及實驗相結合的方法預測了FebalCr9Ni4Si2 (Mn0.6Zr0.4)1.2(at.%)混合物在室溫下能夠產生優異的G相強化鐵合金。

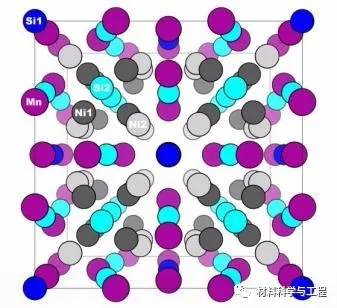

圖1. 116個原子的立方G相晶胞晶格位置 Mn(紫色)、Ni1(深灰色)、Ni2(淺灰色)、Si1(深藍色)和Si2(淺藍色)

圖2.從體心立方Fe到Mn(第一列)的每個元素的替代能

在G相和體心立方結構的116個和128個原子晶胞中,分別用14個Fe取代Mn(圓形)、Ni(正方形)和Si(開放三角形)晶格位置,并對每個晶格位置進行了10次隨機化。對固定成分Fe3.5Mn6Ni16Si3.5進行了計算模擬,其中Fe置換Mn,Mn占據Si位(左開口三角形),Fe置換Ni,Ni占據Si位(右開口三角形)。

圖3.含有G相(左陰影區)和BCC(右陰影區)組成的Fe-Mn-Ni-Si的生成焓和晶格參數

圖4. FebalCr9Ni3Si3(Mn0.5Zr0.5)1.2at.%系統中的雙G相+體心立方Fe相的形成區域

下圖FebalCr9Ni4Si2(Mn0.6Zr0.4)1.2 合金TEM暗場圖像。從圖中可以觀察到板條馬氏體具有較高的位錯密度,這是由于合金從高溫(1475K)奧氏體開始淬火所致。觀察到直徑約1 nm的細小析出物彌散分布在馬氏體相中。該區域的選區電子衍射圖顯示了具有立方-立方取向的G相結構和體心立方相的雙重衍射圖樣。

圖5. FebalCr9Ni4Si2(Mn0.6Zr0.4)1.2 合金在773K時效24小時后的TEM暗場圖像(a)低倍率;(b)高倍率,其中(b)取自(c)中的040G點(虛圈);(c)選定區域電子衍射圖

綜上所述,該項研究設計并測試了一種新的鐵合金FebalCr9Ni4Si2 (Mn0.6Zr0.4)1.2at.%,該合金成分加速了作為增強相G相的形成,與體心立方鐵基體粘結,避免了Laves相的析出。另外部分某些元素的作用對于G相形成的可預測性和控制性是非常重要的,充分展現了但G相對穩定性和晶格失配的影響,以及為石油、化工和核工業等領域的鐵合金的發展奠定了理論基礎。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414