眾所周知,在單晶金屬中周期性施加機械載荷將會產生位錯,位錯的運動和增殖會引起疲勞裂紋。經過一定數量的循環加載后,位錯開始聚集并形成駐留滑移帶(PSBs),它們充當循環應變局部化區域。施加進一步的加載會導致PSB內出現擠壓、侵入和裂紋。這種經典的理論是在沒有考慮晶界(GBs)存在的情況下提出的,只要晶粒尺寸明顯大于PSB中位錯壁結構尺寸,對多晶材料仍然適用。隨著晶粒尺寸的減小,GB開始影響疲勞裂紋的產生過程。推測特定的晶粒取向和特定的晶界與超細晶材料(UFG)中疲勞裂紋萌生有一定聯系。關于UFG和納米晶材料疲勞裂紋演變的研究已有許多報道但是集中在疲勞裂紋擴展或一般的疲勞壽命測量,與材料微觀結構有關的裂紋仍有一定研究空間。

奧地利里奧本大學的研究人員闡明了微觀結構特征(例如晶粒尺寸,晶粒取向,晶界特征)以及微觀結構的整體參數(晶粒尺寸分布,孿晶界分數)如何影響金屬薄膜中的疲勞裂紋,提出薄膜材料改善疲勞壽命的策略。相關論文以題為“Initiation of fatigue damage in ultrafine grained metal films”發表在Acta Materialia。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.116599

本研究通過電子束將厚度為250nm和500nm的Au或Cu膜沉積在125μm聚酰亞胺基板上,對薄膜沒有進行退火或任何后處理,共制備了5種具有不同微結構的薄膜。研究發現,塑性滑移激活能極低的兩個主要條件是存在孿晶界(CTB)和晶粒尺寸至少為1μm。除了這些主要條件外,還必須滿足至少一個次要條件,即基體或孿晶的最大Schmid因子(≥0.48)。Cu膜中裂紋起始點之間的局部微觀結構相關性與Stinville等人報道的鎳基高溫合金非常相似。引發機制為:如果基體的最大Schmid因子較高,或者兩個晶粒之間的彈性剛度不同,則在CTB附近引發損傷。只要微觀結構中孿晶界比例分數較大,該機理就可以跨越不同的材料(尺寸大于1μm的晶粒)。

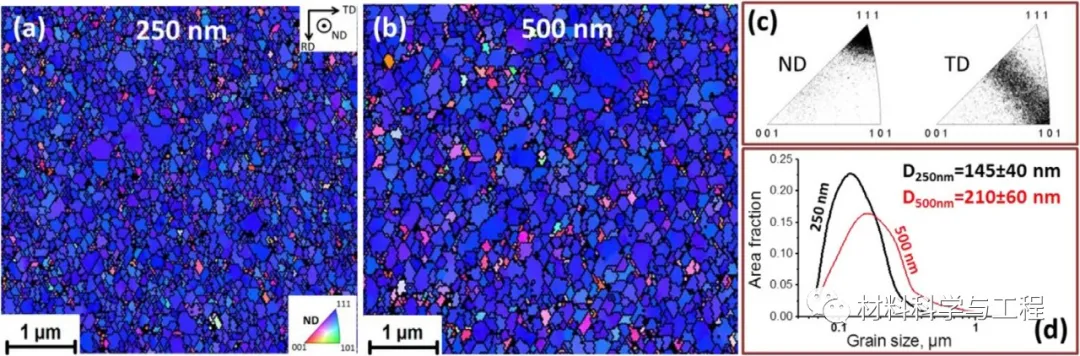

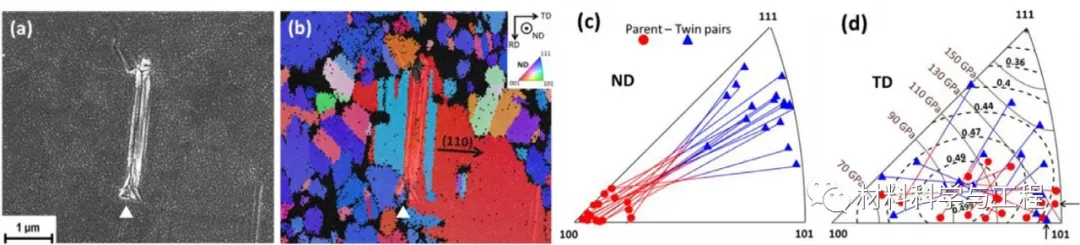

圖1 Au膜的初始微觀結構(a)、(b)分別為250nm和500nm厚膜的晶粒取向;(c) 反極圖;(d) 晶粒尺寸分布和平均尺寸

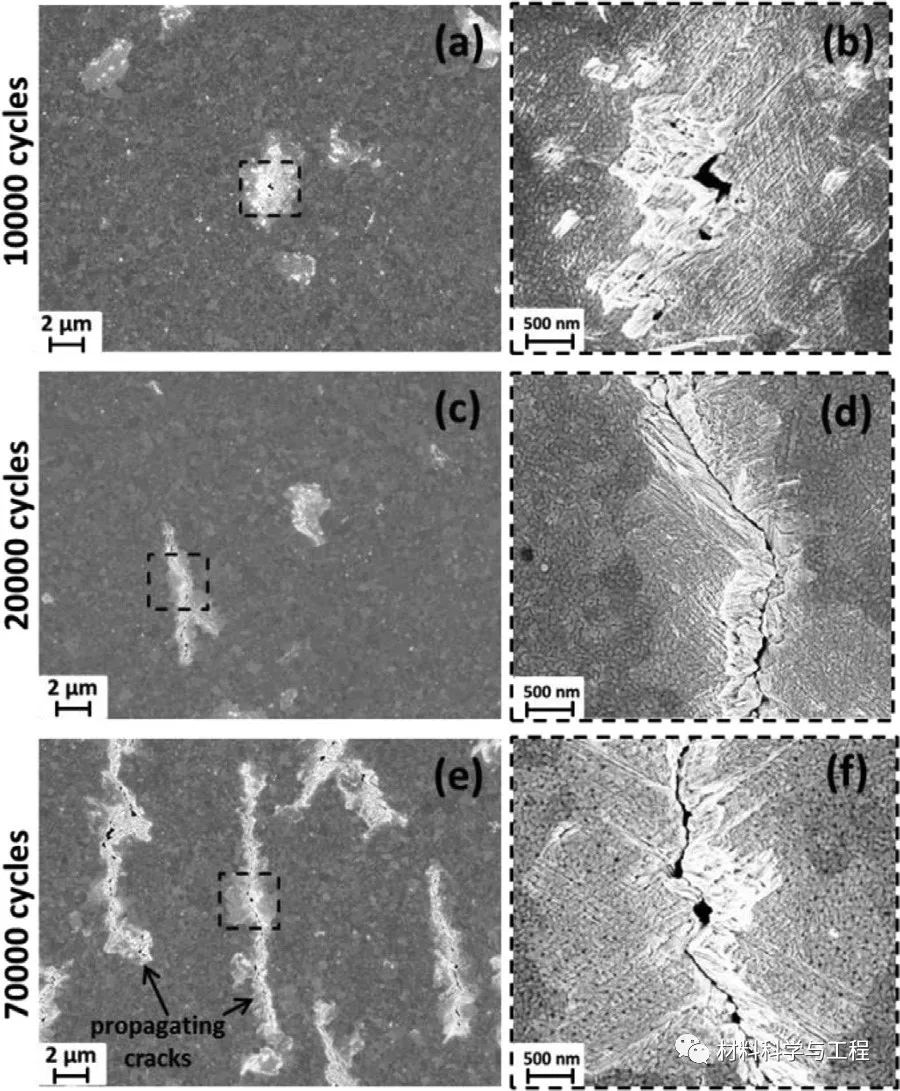

圖2 (a, b) 循環10000、(c, d) 20000、(e, f) 70000后250nm Au膜疲勞裂紋擴展SEM圖

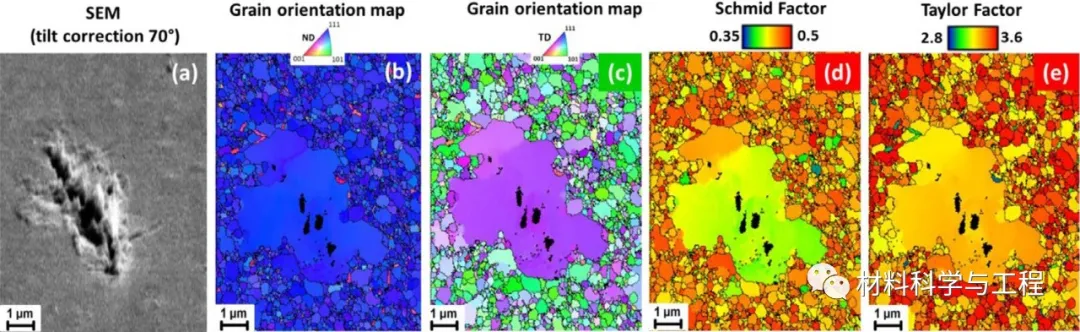

圖3 250nm厚Au膜典型裂紋萌生部位分析(a)SEM圖;(b)EBSD晶粒取向圖;(d)施密特因子圖;(e)泰勒因子圖

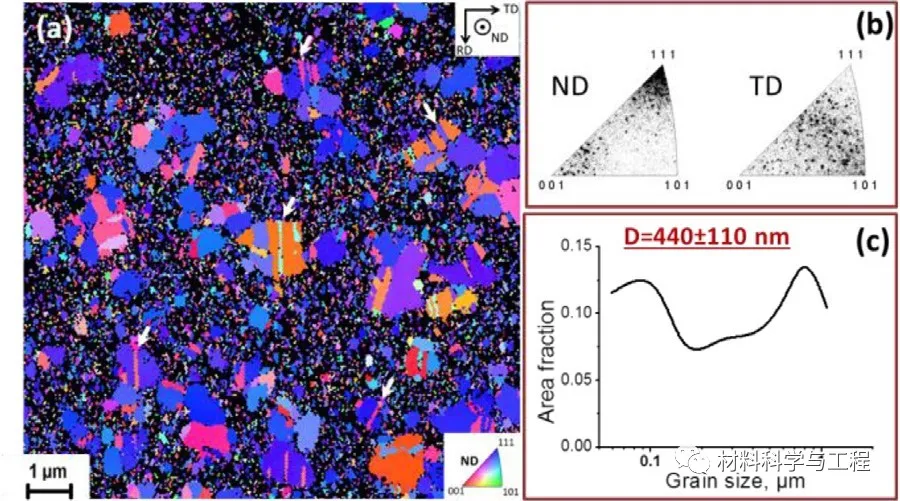

圖4 250nm厚雙峰Cu膜的初始微觀結構

圖5 250nm厚雙峰Cu膜中疲勞損傷起始部位的顯微組織分析(a)SEM圖;(b)EBSD晶粒取向圖;(c, d)反極圖

動態晶粒粗化對疲勞壽命和材料穩定性的影響有些爭議。乍看之下,晶粒粗化對于循環穩定性似乎是有害的,因為它會導致局部屈服應力的減小和塑性滑移局部化的加速。但是,通過晶界遷移產生的晶粒粗化是一種可塑性機制,其本身不會導致永久性塑性變形。從某種意義上說,它替代了位錯滑移,從而消耗了一定的(非彈性)能量,而沒有形成滑移臺階。晶粒的粗化也能夠減緩裂紋的擴展,特別是在強度增加但可塑性有限的納米晶體材料中。

在本研究中,探討了UFG Au和Cu中疲勞裂紋的早期階段,目的是確定損傷引發部位的形成與局部和整體微觀結構之間的關系。發現少量的TB和強大的(111)ND織構將顯著降低潛在起始位點的密度。另一方面晶粒尺寸分布需處于低UFG范圍(<500nm)。通過晶界釘扎或晶界偏析來阻止晶界遷移和晶粒粗化可能有助于延緩裂紋開始擴展的時間。本文提出了疲勞損傷的前期機理和影響因素,為后續提高疲勞性能提供了思路。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414