近日,武漢理工大學傅正義院士團隊平航副研究員在材料過程仿生制備新技術研究方面取得創新性進展,成果以“Mineralization Generates Megapascal Contractile Stresses in Collagen Fibrils”為題,發表在國際頂級期刊《Science》(科學)上。武漢理工大學材料復合新技術國家重點實驗室為第一通訊單位,德國馬普膠體界面研究所為合作單位;平航副研究員為第一作者,傅正義院士、Wolfgang Wagermaier博士、Peter Fratzl教授為共同通訊作者。

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm2664

自然生物物質的制造過程是數十億年進化和自然選擇的結果,可以在室溫完成結構形成過程,得到獨特的微結構和優異的性能(例如:貝殼、牙齒、骨頭等)。傅正義團隊提出自然生物物質精妙的生物制造過程值得學習,以發展材料的制備新技術。為此,提出了一個新的研究方向“Bioprocessing-inspired fabrication”(生物過程啟示的制備技術,也稱為材料過程仿生制備技術)。其主要思想和方法是“從生物制造過程、或者生物制造過程—生物結構的關系中得到啟示和靈感,發展材料的合成與制備新技術”(Progress in Materials Science, 2019, 105, 100571)。

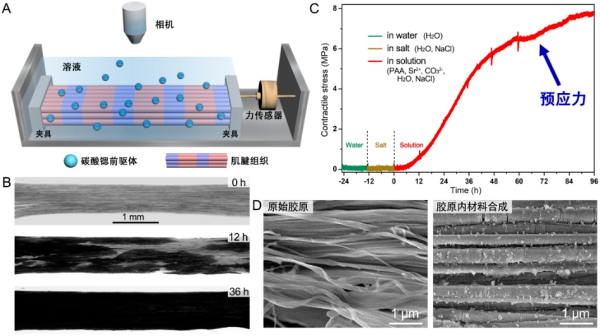

圖1 膠原內材料合成產生兆帕級收縮應力

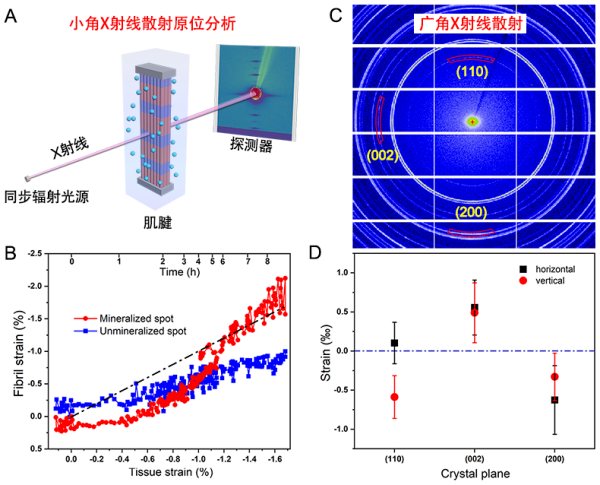

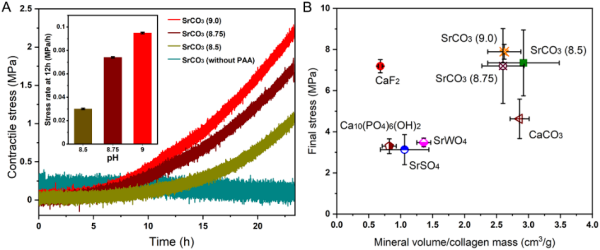

天然骨骼形成是一個典型的生物制造過程。礦化膠原纖維是骨骼的基本構造單元,羥基磷灰石在膠原纖維內部取向合成,形成特殊結構使得骨骼具有優異的力學與功能特性。受骨骼結構形成過程的啟發,平航副研究員設計了膠原纖維內限域合成與原位研究實驗系統。以具有膠原纖維連續定向排列的肌腱組織為基礎,實現了碳酸鍶晶體在膠原纖維內部的合成。首次發現和證實合成產物形成兆帕級的收縮應力,制備出預應力復合微管(圖1)。采用原位拉曼分析、同步輻射小角X射線散射原位分析、同步輻射廣角X射線散射分析等方法,揭示了碳酸鍶晶體在膠原纖維限域空間內的結構形成動力學過程和預應力形成的機制(圖2)。改變礦化溶液的化學組成和其他條件,可調控預應力的大小和預應力形成的速率(圖3)。該研究還表明,不同無機材料在膠原內部的合成,均會產生兆帕級收縮應力。

圖2 預應力形成機制

平航副研究員在前期研究中對膠原纖維內限域合成開展了系統性的工作。借鑒骨骼中誘導礦化蛋白的功能特性,設計了一種既能結合膠原又能結合磷灰石的多功能重組蛋白,它能在膠原纖維空缺區域里調節羥基磷灰石的生長,使合成的羥基磷灰石沿膠原纖維呈現周期性排列(J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 4496;Chem. Sci., 2016, 7, 6330)。首次實現氟化鈣納米晶體在膠原纖維內的周期性有序合成與結晶,揭示其結構形成過程是前驅體先從空缺區域進入膠原、然后擴散進入重疊區域,而非傳統觀點認為的前驅體滲入膠原后直接沿纖維長軸擴散的過程(J. Mater. Chem. B, 2021, 9, 6668)。首次實現了膠原纖維內限域合成碳酸鍶壓電功能材料(Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2105806)。

圖3 預應力可控生成和普適性

這些研究工作為揭示生物礦物內預應力的起源提供了直接證據,對揭示骨骼形成過程有生物學借鑒意義,對多功能復合材料的合成與制備也有重要指導意義。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414