海水是地球上最豐富的資源之一,使用可再生能源輸入的電化學海水電解是一種非常理想的、可持續的大規模生產氫氣的綠色方法。然而,由于電極側反應和海水復雜組分引起的腐蝕問題,其耐久性不足,嚴重挑戰了其實際可行性。盡管使用聚陰離子涂層來抑制氯離子的腐蝕或設計高選擇性的電催化劑的催化劑工程已被廣泛利用,并取得了一定的成功,但它們仍不能滿足實際應用。另外一種策略是使用預淡化工藝的間接海水分解,該方法可以避免副反應和設備腐蝕問題,但需要額外的消耗能源,經濟性大大降低。此外,獨立笨重的海水淡化系統使海水電解系統也極大限制了實際應用。

近日,深圳大學/四川大學謝和平院士與南京工業大學邵宗平教授聯合提出了一種直接海水電解制氫的方法,從根本上解決了副反應和腐蝕問題。研究表明,示范海水電解系統(seawater electrolysis system, SES)在實際應用條件下以250 mA/cm-2的電流密度穩定地運行了3200小時,沒有出現任何故障。這一策略以類似于淡水分離的方式實現了高效、簡便和可擴展的海水直接電解,而運營成本沒有明顯增加,具有很高的應用潛力。重要的是,這種裝置和機制有望進一步應用于同時進行的污水處理、資源回收和產氫。該論文以題為“A membrane-based seawater electrolyser for hydrogen generation”發表在知名期刊Nature上,謝和平院士為本論文第一作者兼通訊作者,深圳大學為第一單位。

圖一、SES設計示意圖 © 2022 Springer Nature

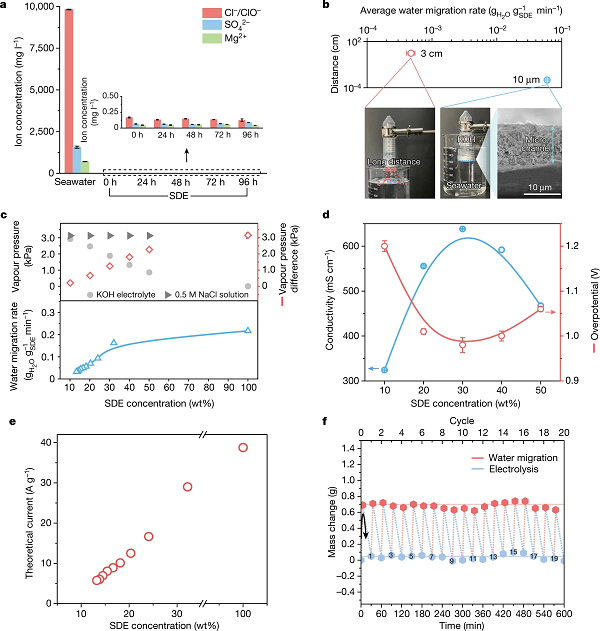

圖二、連續高效電解原理 © 2022 Springer Nature

圖三、規模化與通用性 © 2022 Springer Nature

綜述所述,研究人員展示了一種可擴展的、無副反應和無腐蝕的海水直接電解策略,在一個系統中實現了原位自驅動水凈化和水電解。其關鍵技術是將自透氣防水膜和SDE納入電解槽中。由于海水和SDE之間的水蒸氣壓力差異,水從海水中穿過膜到SDE的遷移是通過液-氣-液相變機制自我驅動的。這種獨特的水凈化機制確保了100%的離子阻斷效率,膜的疏水性導致了防污能力,微米級的氣體擴散路徑使水的遷移率很高。作為演示,實驗室規模的SES穩定地運行了72小時,RFE接近100%。規模化的SES具有386 L/h的制氫能力,在250 mA/cm-2的條件下穩定運行超過3200小時,能耗低至5.0 kWh Nm−3 H2,并且沒有觀察到明顯的電催化劑腐蝕或膜濕潤。通過應用固體吸濕性SDE和較低的過電位催化劑,這一策略在未來可能會適應能源密集型工業生產,并可用于污水處理和資源回收,同時還可進行一步法制氫。可以預見,進一步擴大這種基于相變的水遷移策略,將導致從海水或非純水中開發出先進的氫氣生產的實際應用。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414