隨著越來越廣泛的南海海洋資源開發和海上交通運輸基礎設施建設,嚴酷海洋環境的腐蝕問題日益凸顯出來,嚴重威脅著港口碼頭、采油平臺、跨海大橋、大型船舶等海洋工程設施的安全 [1] 。西沙群島地處熱帶中部,四面環海,屬熱帶季風氣候,年降水量 1800 mm 以上,年平均表層海水溫度達26.8 ℃,具有較為廣泛的代表性 [2] 。我國南海(西沙)的氣候環境對材料造成的破壞高于其他海洋地區,目前西沙大氣環境腐蝕已經獲得許多基本而系統的定量數據 [1,3—6] ,但飛濺區腐蝕數據仍處于空白。

海洋飛濺區系指海水平均高潮位以上腐蝕性苛刻的區域,特點是潮濕、表面充分充氣,海水飛濺、干濕交替、日照和無海生物污損等 [7] 。通常情況下,鋼在飛濺區的腐蝕最為嚴重 [8] ;銅合金在飛濺區的腐蝕比全浸區、潮汐區輕,但比海洋大氣區重 [9-10] ;鋁合金在飛濺區的縫隙腐蝕比點蝕嚴重 [11] 。不同材質在飛濺區腐蝕行為規律存在較大差異,受不同海洋氣候環境因素等影響明顯 [12] ,嚴酷海洋環境下相關腐蝕特征亟待闡明。文中依據幾種典型金屬材料在西沙海洋飛濺區暴露不同周期的腐蝕結果,討論了其腐蝕行為規律和特征,為相應環境下工程設施的選材與壽命評估提供數據支持與指導,具有重大意義。

1 實驗

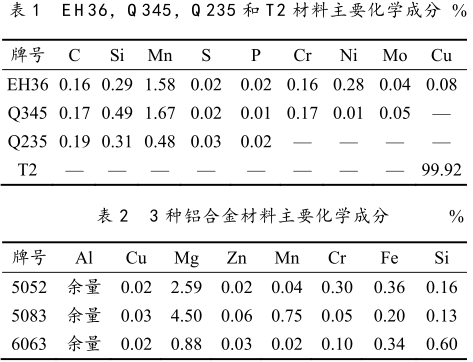

試驗材料包括碳鋼與低合金鋼 3 種,分別為EH36,Q345 和 Q235;T2 銅合金 1 種;鋁合金 3 種,分別為 5052,5083 和 6063,其主要化學成分見表 1和表 2。

試樣取自板材,尺寸規格為 200 mm×100 mm×(2~5)mm,平行樣 3 件,主試驗面均保持原軋制狀態。試驗地點選取為西沙永興島(北緯 16°52′,東經 112°20′),試驗前試樣去油污、量尺寸、稱量,用尼龍隔套固定在試驗架上。試樣架位于平均高潮位以上 0.5~1.2 m 之間,處于飛濺區的腐蝕苛刻區,試樣垂直于海平面。在暴露 0.5,1,2 a 后回收試樣,觀察、記錄試樣的腐蝕外觀,參照 GB/T 16545—1996配制除銹液去除腐蝕產物,稱量,測點蝕深度,并作進一步形貌觀察分析。

2 結果與討論

2.1 碳鋼與低合金鋼腐蝕行為規律

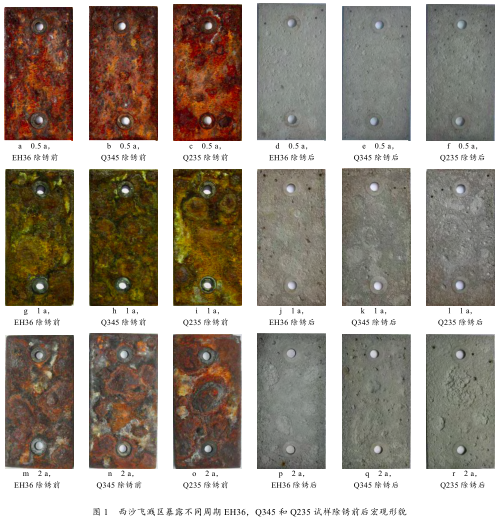

西沙海洋飛濺區暴露不同周期的 EH36,Q345和 Q235 試樣除銹前后宏觀形貌如圖 1 所示。暴露 0.5a 后,3 種材料均已沒有裸露基體,表面覆蓋一層較厚腐蝕產物膜,銹層相對平整、致密;除銹后,可以發現腐蝕形式以點蝕為主,表面分布有大量大小不一的點蝕坑。暴露 1 a 后,腐蝕產物層進一步增厚,局部銹層有明顯凸起,銹層下點蝕數量和深度也有所增加。2 a 后,局部凸起更為突出,其中以 Q235最為嚴重,其下是由眾多小點蝕坑發展聯接而成的大腐蝕坑。

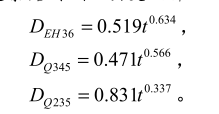

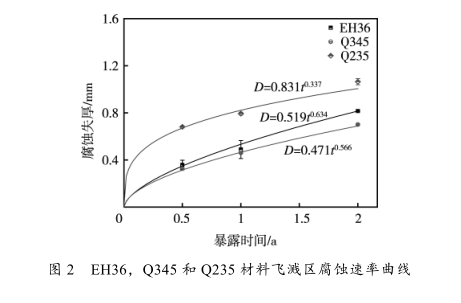

3 種材料在西沙海洋飛濺區腐蝕速率隨暴露時間變化曲線如圖 2 所示。可以看出,Q235 腐蝕速率最大,其次為 EH36,但 EH36 與 Q345 相差不大。采用冪函數 D=A·t n 進行擬合 [13] ,得到 3 種材料腐蝕失厚 D隨暴露時間 t 演變規律:

式中:D 為腐蝕失厚,mm;t 為暴露時間,a;A為第一年腐蝕速率;n 為常數。A 與鋼種密切相關,一般隨合金元素的增加而降低,3 種材料以 Q235 的A值最大,反映其初期腐蝕速率較大,而EH36和Q345則由于摻雜了 Cr,Ni,Mo 等合金元素,A 值均偏低。n 值表征腐蝕的發展趨勢,Q235 的 n 值為 0.337,其初期生成的大量銹層有效抑制了氯離子滲透與氧擴散過程,延緩了后期腐蝕反應的進行;而 EH36 和Q345 介于 0.55~0.65 左右,n 值低于 1,其銹層對基體也具有一定的保護作用 [1] 。

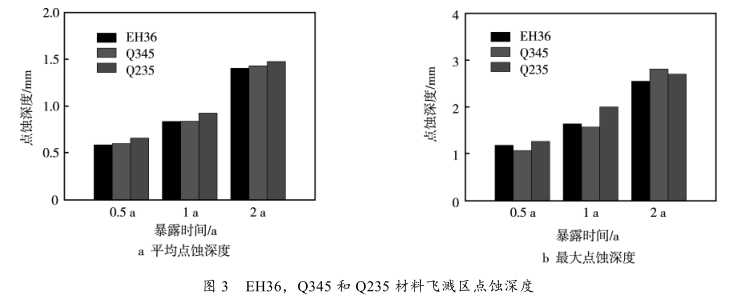

圖 3 給出了 3 種材料在西沙海洋飛濺區暴露不同周期后的平均點蝕深度與最大點蝕深度。可以發現,3 種材料點蝕深度均隨時間推移而增大,但增長趨勢有所延緩,這與表面銹層的不斷累積及其對電解質溶液的隔離作用密不可分。整體上,Q235的點蝕深度要大于另外兩種材料,其耐點蝕性能較差。Q345 和 EH36 由于合金元素的摻雜,一定程度抑制了點蝕發展 [14—15] ,其中,Q345 平均點蝕深度要略大于 EH36,而最大點蝕深度兩者則相對有些波動。

2.2 銅合金腐蝕行為規律

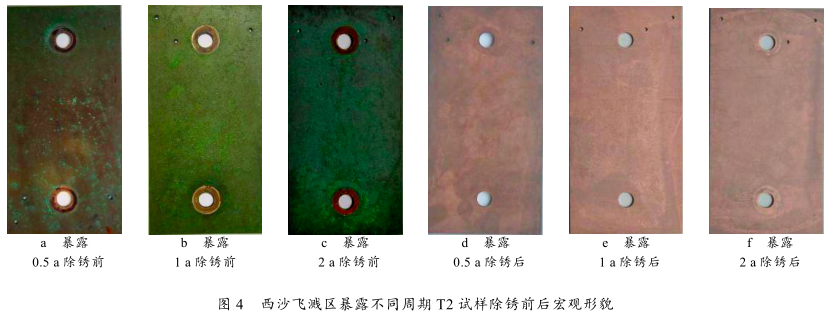

在西沙海洋飛濺區暴露不同周期的 T2 試樣除銹前后宏觀形貌如圖 4 所示。暴露 0.5 a 后,T2 表面局部出現綠色腐蝕產物,其主要成分應為銅綠;暴露 1 a 時,綠色腐蝕產物基本覆蓋整個試樣表面,到 2 a 后,腐蝕產物進一步增加,顏色有所加深。去除腐蝕產物后,暴露不同周期的 T2 試樣形貌差別不大,表面均較為平整,并未出現肉眼可見的點蝕坑。

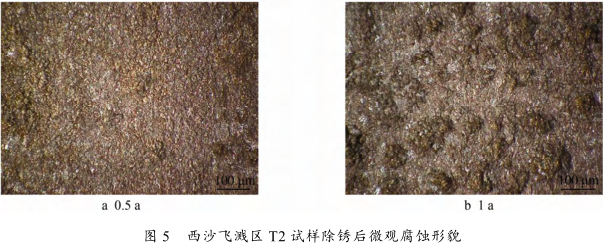

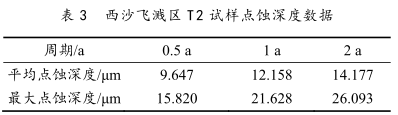

如圖 5 所示。暴露 0.5 a 時,試樣表面可以發現少量微小的腐蝕坑,1 a 時,腐蝕坑數量和深度均有大幅增加。在西沙惡劣海洋飛濺區環境下,T2 在均勻減薄的同時會產生大量腐蝕坑,但不同于 Q235 等鋼材點蝕形貌,其腐蝕坑大小較為均一,危害性較小。結合表 3 可知,暴露 2 a 的 T2 試樣最大點蝕深度僅為26.093 μm,其平均點蝕深度隨暴露時間的延長,增加速度明顯減緩。基于此,可以推測在試驗條件 Cl- 侵蝕作用下,T2 表面會產生大量活性點誘發腐蝕坑的產生,但腐蝕坑縱深發展的阻力較大,點蝕速度小。

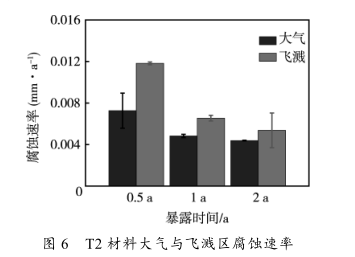

圖 6 對比了 T2 在西沙海洋大氣(來自同批大氣對比試驗腐蝕數據)和飛濺區暴露不同時間后的腐蝕速率。可以看出,暴露 0.5 a 時,飛濺區腐蝕速率要大于大氣區,隨暴露時間延長,兩個區帶的腐蝕速率均不斷減小,且兩者差距有所減少。腐蝕速率的減少與其腐蝕形貌特征密不可分,隨著暴露時間延長,整個試樣表面布滿腐蝕坑,表面活性點大幅減少,而由于腐蝕坑內產物堆積隔離等原因,其往縱深方向發展緩慢,最終導致腐蝕速率不斷減小。

2.3 鋁合金腐蝕行為規律

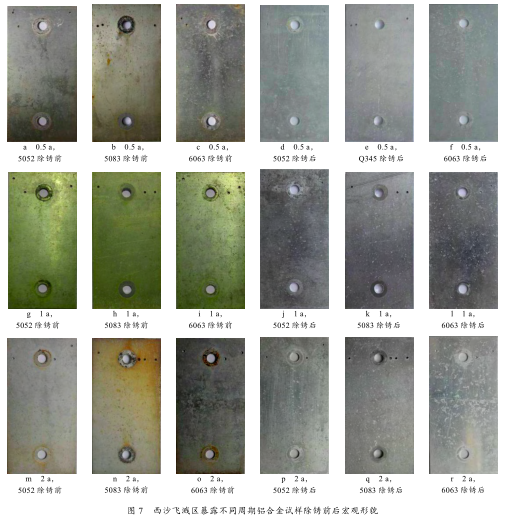

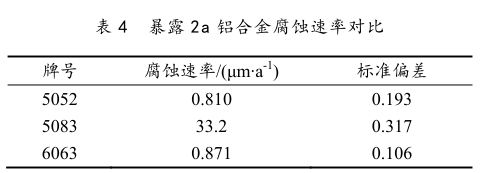

在西沙海洋飛濺區暴露不同周期的 5052、5083和 6063 試樣除銹前后宏觀形貌如圖 7 所示。可以看出,3 種鋁合金在試驗環境下均具有較好的耐蝕性,暴露 0.5 a 試樣大部分表面狀態完好,僅出現少許白點。隨暴露時間延長,白色腐蝕區域的數量及其面積呈增加趨勢,根據除銹后形貌可知,腐蝕區域深度均較淺,可能由大量細小點蝕坑組成。結合表 4 中 3 種鋁合金西沙海洋飛濺區暴露 2 a 的腐蝕速率,可知5083 腐蝕速率達到 33.2 μm/a,遠大于 5052 和 6063,推測這是由其化學成分組成差異,造成了它們不同的腐蝕類型。

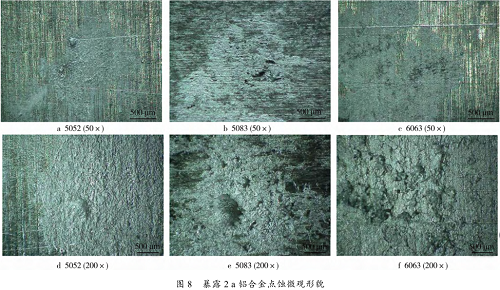

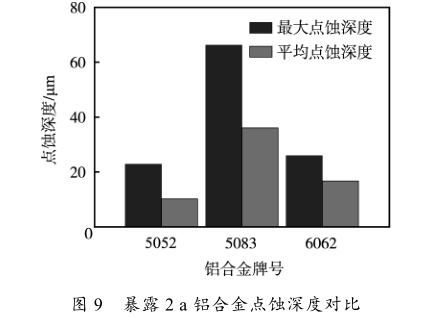

進一步研究 3 種鋁合金腐蝕微觀形貌,如圖 8 所示。對比圖 8a,b,c 可以發現,試樣表面白色腐蝕產物下均存在大小不一的點蝕坑,其中以 5083 最為嚴重。圖 8d 顯示 5052 腐蝕區域密布大量細小的點蝕坑,形狀較為規則,個別點蝕坑深度和直徑較大。5083點蝕坑形狀極為不規則(圖 8e),其化學成分中存在較多 Zn,Mg 元素,推測其由于局部成分不均發生了選擇性腐蝕,留下了相對較深的點蝕坑。6063 腐蝕形貌類似于晶間腐蝕,部分晶粒脫落形成坑洞 [16] ,但相對于 5083 深度要淺許多。結合圖 9 中點蝕深度數據,進一步印證了 3 種鋁合金中,5083 耐點蝕性能最差,而 5052 要略優于 6063。

3 結論

1)西沙海洋飛濺區環境下 EH36,Q345 和 Q235腐蝕動力學滿足冪函數規律,腐蝕形貌以點蝕為主,3種材料以 Q235 耐蝕性最差,EH36 和 Q345 較為接近。

2)T2 在試驗環境下耐蝕性較好,表面有大量大小較為均一的腐蝕坑,腐蝕坑深度僅為幾十微米,隨暴露時間推移深度增加緩慢。

3) 5052,5083 和 6063 主要發生局部腐蝕,白色腐蝕產物下分布有大小不一的點蝕坑, 5083 點蝕最為嚴重,5052 略優于 6063。

進一步研究 3 種鋁合金腐蝕微觀形貌,如圖 8 所示。對比圖 8a,b,c 可以發現,試樣表面白色腐蝕產物下均存在大小不一的點蝕坑,其中以 5083 最為腐蝕類型。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414