綠色無毒防污材料的研究可以大幅提升我國海洋防污材料的技術水平,促進我國海洋防污材料向對環境友好防污材料的升級換代,為綠色船舶產業發展戰略等重大經濟戰略的實施提供重要的技術支撐。

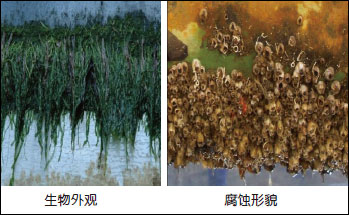

生物污損是指海水環境中的生物體在結構物(如船舶等海洋工程裝備)的水下部位材料表面的附著和生長。它的發生將會對海洋工程裝備材料的使役性能造成嚴重影響。以船舶為例,生物污損會顯著增加航行阻力,當主要是微生物污損形成時,會增加阻力20%以上,嚴重的污損則會增加阻力80%以上,從而顯著降低航速,同時嚴重的生物污損會導致燃油消耗增加1倍(30節速度),二氧化碳等溫室氣體排放增多;另外,污損生物的附著還會使得材料和海水本體環境間的界面狀態會發生顯著變化,如溶解氧、酸度、鹽度等都不同于本體環境;附著生物的新陳代謝還會產生如H2S,NH4+等腐蝕性代謝產物,誘發和促進材料發生腐蝕,降低結構安全性,增加維修維護費用等。因此生物污損的發生會顯著影響裝備的使役性能,同時經濟損失嚴重,環境影響巨大,必須采取措施進行防除。

在眾多的防污技術中,在材料表面涂刷防污涂層是最為簡便易行的辦法。傳統的防污涂層主要是依靠在涂料中添加重金屬類防污劑,通過其釋出后對污損生物的強烈毒殺作用進行防污,如有機錫類防污涂層。由于這類涂層在防污的同時會對非目標生物產生較高毒性,且很難分解,能經過貝類和魚類等生物進入人類食物鏈,直接危害人體健康,對生態環境具有非常嚴重的破壞作用,因此自2008年起已經被國際海事組織(IMO)全面禁止在所有的新造船或修船中使用。目前應用較多的是以含銅防污劑(如氧化亞銅、硫氰酸亞銅等)的無錫自拋光防污涂料(TF-SPC)為主,盡管TF-SPC的主防污劑氧化亞銅的毒性較有機錫小,但由于銅離子會在港灣等處形成累積,對生態環境同樣會造成非常嚴重的破壞性影響,因此也面臨著被限用或淘汰的趨勢,迫切需要發展可替代的綠色防污材料。

綠色船舶產業發展戰略的提出也迫切需要發展綠色無毒防污材料。2012年10月1日,中國船級社發布《綠色船舶規范》并正式生效,提出了我國的造船產業結構優化升級發展戰略方向。該規范明確提出綠色船舶對環境的保護目標是減少船舶對海洋、陸地、大氣環境造成破壞或污染,同時減少營運所產生的二氧化碳排放量。在實現環境保護目標的功能要求中第二條明確提出:船舶的防污底系統不應含有生物殺滅劑。因此,現役的以毒殺生物進行防污作用的含銅防污劑涂層顯然不符合綠色船舶的產業結構升級戰略方向,發展對環境友好的綠色無毒防污材料勢在必行。

要建立無毒綠色的防污新途徑,就要求在抑制生物污損的過程中,不能夠對生物體的生理過程造成干擾、對生物體不產生毒殺作用。由于生物污損是生物體在分泌粘附蛋白等黏附劑后,通過其在海水介質中與材料表面接觸并形成足夠的結合力實現的。因此,為避免對生物體本身產生影響或干擾,必須對生物黏附劑與材料表面間的界面作用過程中的本質進行研究,探清二者在海水環境介質下的作用關系,并通過建立對生物黏附劑的液化-固化界面結合過程的干擾方法,以及合理設計材料表面特性降低生物黏附劑的結合力,形成對生物體無干擾、不毒殺的污損抑制方法,為綠色無毒防污材料的設計和發展提供理論基礎。

從根本上講,海洋環境中的生物污損是海洋生物在海洋工程材料表面發生的由以探尋合適表面為主的暫時性、可逆附著到長期生長棲息的不可逆、永久性附著的行為轉變結果。生物(黏附劑)、材料、環境介質(如海水)構成了生物附著過程中的整個界面作用體系,材料表面是生物(黏附劑)和環境介質(如海水)發生界面結合作用的共同對象,相互間的分子間結合作用強弱是影響界面結合的關鍵因素。因此,要有效抑制生物附著的發生,減弱生物(黏附劑)和材料表面之間的分子結合作用,就需要抑制生物黏附劑的活性,并在熱力學和動力學上合理設計材料的表面特性參數,使之有利于和環境介質(如海水)間的分子間結合作用,降低生物黏附劑與材料表面進行結合作用的幾率,使之無法產生附著所需的足夠結合力,最終選擇通過可逆附著離開表面;反之,生物通過黏附劑與材料表面間能夠形成足夠的結合力,生物體就會由可逆的暫時性附著向不可逆的永久附著轉化,最終形成污損。因此,深入研究材料表面特性(超親水、超疏水、織構化)與生物黏附劑的作用規律和機制,以及探討如何降低和控制生物黏附劑的活性,干擾其固化結合過程,可以從分子水平上指導生物惰性吸附材料的設計,為綠色無毒防污材料的發展提供理論支持。

綠色無毒防污材料的研究可以大幅提升我國海洋防污材料的技術水平,促進我國海洋防污材料向對環境友好防污材料的升級換代,為綠色船舶產業發展戰略等重大經濟戰略的實施提供重要的技術支撐。

藺存國簡介

藺存國,男,1973年生,博士、研究員。現任中國船舶重工集團公司第七二五研究所第四研究室副主任,中國腐蝕與防護學會水環境專業委員會秘書長,山東省暨青島市腐蝕與防護學會秘書長,中國海洋湖沼學會腐蝕與污損專業委員會理事。主要從事生物活性材料、仿生功能材料的研究。先后在生物污損發生的行為和機制、生物活性物質防污活性位點的目標化設計原理和方法以及利用材料自身的物理特性、化學特性和表面結構特性的耦合來實現防污、減阻等功能材料的設計方面開展了系統、深入的研究,突破了對海洋生物防污材料的功能模擬和化學控制技術。作為課題負責人先后承擔2項“973”課題,十余項技術基礎、基金等其他項目。獲授權發明專利18項,主編國軍標1項,在國際、國內相關學術刊物發表研究論文50余篇。獲省部級科技進步獎獎勵二等獎3項。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 海洋973計劃防污材料

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414