李鶴林:情系石油管工程

文/徐娜,靳婉平·本刊記者

李鶴林在該領域主持或參與完成的科研項目中,先后有13項獲省部級以上科技進步獎,其中《鉆桿失效分析及內加厚過渡區結構對鉆桿使用壽命的影響》、《提高鉆柱安全可靠性和使用壽命的綜合研究》、《油層套管射孔開裂及其預防措施的試驗研究》三項成果獲國家科技進步獎二等獎,并出版了《石油管工程》、《石油鉆柱失效分析及預防》、《高強度微合金管線鋼顯微組織分析與鑒別圖譜》等4本專著。

無論是國內還是國外,石油行業的發展都是經濟發展的重要動力。其中,石油管(包括油井管和油氣輸送管)在石油工業中占有很重要的地位。油田資產中,石油管材占60%,節約開支、降低成本的潛力巨大;且石油管品質、性能對油井和管道安全影響重大,稍有不慎就會釀成災難性的事故,造成巨大的經濟損失。

在這個領域,有一個人被稱為石油管工程的開拓者和主要奠基人,他在油井管和油氣輸送管的失效分析、技術監督和科學研究(包括腐蝕與防護)等方面做出了卓越的貢獻。他就是中國工程院院士李鶴林。

首次破解天然氣管道應力腐蝕

大學期間,李鶴林深受指導教師、著名金屬材料及強度專家、中科院院士周惠久教授的教益和學術思想的影響,在之后的50多年中,一直保持著對石油機械材料工程和石油管工程的熱情。

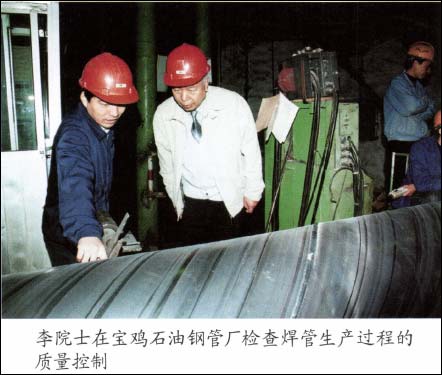

畢業后,李鶴林被分配到地處寶雞的石油工業部鉆采機械研究所,進行延長石油機械產品壽命的工作。他帶領團隊先后成功研制了高強度高韌性結構鋼等十余種新材料,并完成了一批重大失效分析任務。

1966年,四川威遠氣田內部集輸管線在成都段通氣試壓時,4天內連續爆裂3次,其中一次,埋在水稻田里的管段飛起十幾米高,落下后砸壞了農民的房屋。當時的石油工業部供應制造局工廠管理處處長李天相點名讓李鶴林負責這次事故的失效分析工作。

接到任務后,李鶴林帶領技術人員,在四川石油管理局總機廠中心試驗室進行了各種理化檢驗。試驗中他發現焊管試樣螺旋焊縫有馬氏體組織,裂紋是沿馬氏體產生和擴展的。根據這個現象,李鶴林判斷,這幾次事故是典型的H2S應力腐蝕開裂,事故原因是鋼管的螺旋焊縫存在馬氏體組織。

由于這次事故關系重大,分析結果匯報給主持四川氣田會戰的張文彬副部長后,張部長提出,必須進行一次重現事故的試驗。如果事故重現,才能做最后的結論。

然而,會戰指揮部安排的試驗,連續進行三次均未重現事故。知道情況后,李鶴林馬上趕到現場,檢查后發現,試驗時通入的含硫天然氣采用的是經過脫水處理的天然氣,而試壓爆裂事故的天然氣是含水的。之后改用原來的天然氣進行試驗,事故得以重現,失效分析結論獲得批準。

這次事故分析是我國石油工業的首次失效分析活動,在業內具有極高的影響。加上后來同樣由李鶴林主持的華北油田任84井兩起德國進口G105鉆桿斷裂事故分析,以及關基井7英寸P110套管柱斷裂事故分析,并列成為新中國石油工業早期進行的三項重大失效分析案例。這三個案例都屬于腐蝕和應力腐蝕范疇。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 工程李鶴林石油管

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414