發(fā)展現(xiàn)狀

2002年中國(guó)首次將“文物保護(hù)技術(shù)和中華文明探源”研究課題列入國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃,該項(xiàng)目的開展帶動(dòng)了文物腐蝕機(jī)理的研究和保護(hù)技術(shù)水平的提高。2003年國(guó)家文物局啟動(dòng)了“全國(guó)館藏文物腐蝕損失調(diào)查”項(xiàng)目,國(guó)家對(duì)文物腐蝕和保護(hù)科研的資助力度也明顯增大。《國(guó)家文化遺產(chǎn)保護(hù)中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容包括我國(guó)文化遺產(chǎn)保護(hù)的狀況與使命、文化遺產(chǎn)保護(hù)科學(xué)與技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)、主要研究課題、研究?jī)?nèi)容和預(yù)期成果、關(guān)于課題實(shí)施的建議等。

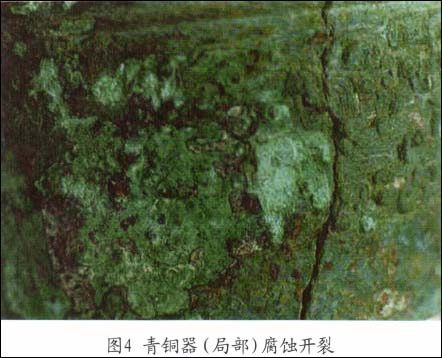

近年來,我國(guó)的文物保護(hù)科學(xué)技術(shù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在文物建筑保護(hù)方面,如木構(gòu)古建筑的防腐、防蟲和維修技術(shù),石窟摩崖的化學(xué)灌漿、錨固處理等加固技術(shù),石刻防風(fēng)化保護(hù)技術(shù),出土遺址加固保護(hù)等。在出土文物和館藏文物保護(hù)、修復(fù)技術(shù)方面,如飽水漆木器脫水、紙張保護(hù)技術(shù)、壁畫修復(fù)和揭取技術(shù)、青銅器防蝕修復(fù)技術(shù)為代表的100多項(xiàng)成果,先后得到國(guó)家和省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì),我國(guó)在書畫裝裱修復(fù)方面,保持著國(guó)際領(lǐng)先水平。

我國(guó)的文物保護(hù)事業(yè)日益得到國(guó)際關(guān)注,意大利政府在西安援建了一個(gè)高水平的文物保護(hù)修復(fù)中心;聯(lián)合國(guó)教科文組織無償援助交河故城、含元殿遺址、庫木吐喇千佛洞和龍門石窟保護(hù)修復(fù)工程;中美、中日合作開展敦煌壁畫保護(hù)研究,中日合作開展陜西唐墓壁畫和北京智化寺明代壁畫保護(hù)研究,中德合作開展秦俑彩繪保護(hù)研究,中奧合作開展石質(zhì)文物保護(hù)材料研究,此外,我國(guó)還參加了聯(lián)合國(guó)對(duì)吳哥窟的保護(hù)維修項(xiàng)目等,這些項(xiàng)目都取得了一定的成果,有力推動(dòng)了我國(guó)文物保護(hù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。

但是,歷史上由于人為戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害,加之缺乏適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)技術(shù)和足夠的保護(hù)人員,文物保護(hù)基本上還處于根據(jù)文物本身腐蝕或病害表象,“頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳”以解燃眉之急。由于對(duì)文物的腐蝕或病害機(jī)理缺乏研究,嚴(yán)重影響了文物保護(hù)工作的進(jìn)行。

同時(shí)受到文物保護(hù)投入和文物保護(hù)科技人員數(shù)量的制約,大量文物得不到及時(shí)、有效的保護(hù)。隨著一些傳統(tǒng)修復(fù)方面“人亡技絕”,文物生存受到嚴(yán)重威脅。造成我國(guó)文物保護(hù)現(xiàn)狀嚴(yán)峻的原因是多方面的,而科技支撐貧弱,明顯成為制約的瓶頸。出土文物、傳世文物和大型遺址的保護(hù),在賦存環(huán)境變化后,由于沒有有效的科學(xué)技術(shù)手段,使之得不到及時(shí)的保護(hù),導(dǎo)致相當(dāng)數(shù)量的文物遭受了不同程度的損毀,而且至今還束手無策。

例如:20世紀(jì)50年代某處出土的486件青銅器,由于缺乏有效的保護(hù)技術(shù),導(dǎo)致有害銹未能得到有效的處理和控制,至今多數(shù)青銅器已銹蝕殆盡。明定陵出土的2000余件珍貴文物,包括成匹的絲織品和成箱的衣物,是明代紡織技術(shù)和制造工藝的精華,然而,由于缺乏有效的保護(hù)手段,很多已經(jīng)不復(fù)存在,現(xiàn)存的部分文物也瀕臨損毀。

60年代發(fā)掘的河南密縣打虎亭東漢墓,壁畫面積約200平方米,出土?xí)r色彩新鮮斑斕,是東漢時(shí)期不可多得的繪畫精品,被確定為國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并建立了遺址博物館,出于缺乏保護(hù)技術(shù),壁畫顏色的褪變和剝落日趨嚴(yán)重。

70年代發(fā)掘的長(zhǎng)沙馬王堆漢墓,以出土保存完好的女尸、紡織品、帛書、竹簡(jiǎn)和漆器著稱于世。其中數(shù)量巨大、種類眾多的紡織品和竹簡(jiǎn)帛書的學(xué)術(shù)價(jià)值極高。這些有機(jī)質(zhì)文物多屬國(guó)家一級(jí)品,出土?xí)r光亮新鮮,色彩絢麗,但出土后就迅速氧化變色、變質(zhì)、變形,目前這些文物均遭到了不同程度的損壞。

80年代發(fā)掘的四川三星堆器物坑,出土了大量的精美文物,轟動(dòng)海內(nèi)外,其中數(shù)百件青銅器和數(shù)十根巨大的象牙,由于缺乏保護(hù)技術(shù),象牙已幾乎全部損毀。

近些年發(fā)現(xiàn)的湖南城頭山遺址,是我國(guó)重大考古發(fā)現(xiàn)之一,作為不可多得的早期城市遺址和稻田遺存,是探索中華文明起源的重要資料。但是,如何將黏土質(zhì)的城址加固并保存下來,目前還沒有有效的方法。建國(guó)以來我國(guó)出土了數(shù)十萬件簡(jiǎn)牘,由于缺乏有效的保護(hù)方法,絕大部分只能臨時(shí)浸泡在水中,浸泡時(shí)間最長(zhǎng)的已逾30余年。

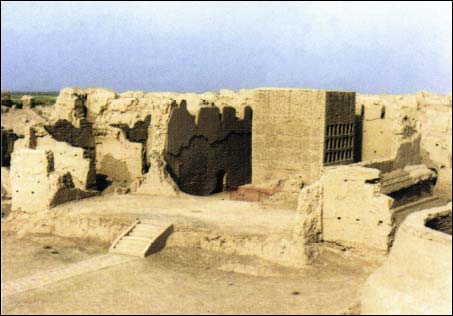

中國(guó)石窟寺集建筑、雕塑與繪畫藝術(shù)于一身,是佛教藝術(shù)的瑰寶,國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。但是,這些石窟寺歷經(jīng)千年,原本的建筑風(fēng)貌多已蕩然無存,由于有些地區(qū)的大氣環(huán)境、地質(zhì)和地理環(huán)境發(fā)生了巨大變化,加劇了石窟寺內(nèi)雕塑風(fēng)化和壁畫衰變的速度,都面臨著亟待保護(hù)的問題。建于公元前1世紀(jì)的新疆高昌故城遺址,是古人利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件的成功之作,整個(gè)縣城建在土巖之上,城墻、道路、寺廟和主要建筑群均有跡可尋。由于該城學(xué)術(shù)價(jià)值很高,但是,遺址的腐蝕和風(fēng)化問題日益突出。

在我國(guó),雖然某些傳統(tǒng)保護(hù)技藝有其自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),但局限性較大。現(xiàn)代意義上的文物保護(hù)科學(xué)技術(shù),則幾乎從國(guó)外移植,不僅適用范圍有限,舶來的技術(shù)尚缺乏本土化和科學(xué)驗(yàn)證與評(píng)估等研究環(huán)節(jié)。

西方國(guó)家對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)理論和技術(shù)建設(shè)十分重視。

20世紀(jì)30年代,英國(guó)、意大利、法國(guó)等國(guó)的博物館學(xué)家與科學(xué)家就召開國(guó)際會(huì)議,商討比較統(tǒng)一的文化遺產(chǎn)保存環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)技術(shù)。

20世紀(jì)50年代以后,設(shè)在英國(guó)的歷史與藝術(shù)品國(guó)際保護(hù)研究所(IIC)、意大利的國(guó)際文化遺產(chǎn)保護(hù)與修復(fù)研究中心(ICCROM)、國(guó)際博物館協(xié)會(huì)(ICOM)、國(guó)際紀(jì)念地與遺址協(xié)會(huì)(ICOMOS)協(xié)同,并與聯(lián)合國(guó)教科文組織(UNESCO)一起,積極地研究、協(xié)調(diào)和制定能為各國(guó)接受的博物館藏品保存環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和保護(hù)技術(shù),資助并組織一批富有經(jīng)驗(yàn)的資深保護(hù)學(xué)家與博物館學(xué)家,在總結(jié)大量的科學(xué)研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,編寫了一批成熟的、理論化與系統(tǒng)化的指導(dǎo)性專著,如《博物館藏品保護(hù)與展覽》,《博物館環(huán)境》,《壁畫保護(hù)》等。

20世紀(jì)末期,以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家,開展了“挽救美國(guó)的財(cái)富計(jì)劃”,其項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入約為1億美元。這一計(jì)劃作為新千年慶祝活動(dòng)的一部分,旨在提高遺產(chǎn)保護(hù)的公眾意識(shí),并提高對(duì)最重要的國(guó)家歷史遺產(chǎn)的保護(hù)工作的投資。日本和韓國(guó)都先后推出了“文化立國(guó)”計(jì)劃,其主要內(nèi)容都是如何更好的保護(hù)和利用文化遺產(chǎn)。

進(jìn)入21世紀(jì),美國(guó)又率先推出了“維護(hù)美國(guó)行動(dòng)計(jì)劃”,并直接對(duì)總統(tǒng)負(fù)責(zé),目的在于激發(fā)公眾對(duì)歷史文化遺產(chǎn)的關(guān)注,從而達(dá)到挽救過去、保護(hù)未來的作用,加強(qiáng)人民的認(rèn)同感和自豪感。法國(guó)一貫堅(jiān)決主張保護(hù)歐洲的文化產(chǎn)品,其推出的“國(guó)家文化遺產(chǎn)(科技)研究計(jì)劃”,由政府投入,集中了53個(gè)研究團(tuán)體,進(jìn)行科研項(xiàng)目攻關(guān),涉及到從文物保護(hù)理論、基礎(chǔ)科學(xué)研究、各種保護(hù)技術(shù)和具體保護(hù)工程項(xiàng)囝。意大利則有國(guó)家大學(xué)科研部文物保護(hù)研究三年計(jì)劃(2003~2005),參加項(xiàng)目單位多達(dá)350個(gè),其中有64個(gè)分布在國(guó)家研究委員會(huì)、大學(xué)和文化遺產(chǎn)部的主要研究機(jī)構(gòu)里,計(jì)劃內(nèi)容涵蓋了從文物和文物保護(hù)理念、文物保護(hù)科技基礎(chǔ)研究、文物保護(hù)材料、文物保護(hù)方法,到具體文物保護(hù)的諸多方面,包括文物保護(hù)技術(shù)轉(zhuǎn)移、國(guó)際合作研究、國(guó)際交流、研究成果出版、人才培養(yǎng)、中央與地方的合作、吸引民間資金投入等諸多方面,預(yù)算總額達(dá)3億歐元。

我們的目標(biāo)

文物保護(hù)科學(xué)在科學(xué)技術(shù)發(fā)展中的定位,為文物事業(yè)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)遇,形成了可持續(xù)發(fā)展的新領(lǐng)域、新潛力和新優(yōu)勢(shì),也使文物保護(hù)科技工作者成為技術(shù)全球化的參與者、推動(dòng)者和受益者。

我國(guó)是個(gè)人口大國(guó)和文化遺產(chǎn)大國(guó),文物保護(hù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大,尚處在初級(jí)階段,工作難度較大。

作為腐蝕科學(xué)工作者,我們應(yīng)逐步建立文化遺產(chǎn)保護(hù)多學(xué)科交叉的科學(xué)體系,大力開展文化遺產(chǎn)腐蝕與保護(hù)的科學(xué)研究。包括文物腐蝕機(jī)理及影響腐蝕的各種因素研究、文物保護(hù)新材料的研制和應(yīng)用研究、文物保存環(huán)境(環(huán)境因素與文物的相互作用)以及如何控制環(huán)境因素的研究、傳統(tǒng)保護(hù)技藝和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的整合研究、采用直接或間接手段減緩或控制文物腐蝕的方法研究等,不斷提高文物腐蝕與保護(hù)科學(xué)和技術(shù)水平,努力培養(yǎng)文化遺產(chǎn)保護(hù)科技人才。學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外文物保護(hù)的研究成果和先進(jìn)技術(shù),探索一條符合中國(guó)國(guó)情的文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展道路,做好祖國(guó)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作,為人類文明的進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標(biāo)簽: 文物腐蝕科學(xué)技術(shù)文化遺產(chǎn)

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414