自人類開展海洋活動以來,就在盡一切辦法防止海洋生物污損。海洋污損生物又稱為海洋附著生物,是指棲息、附著及生長在船底、碼頭、浮標和各類人工設施上,對人類經濟活動產生不利影響的動物、植物、微生物的總稱。其中危害較大的種類主要是硬性污損生物,即營固著生活、具有石灰質外殼或骨架的種類,包括雙殼類軟體動物、無柄蔓足類和苔蘚蟲等;另一類則為軟性污損生物,其不具備上述結構,如海藻、水螅等。全世界每年由生物污損造成難以估算的經濟損失,因此,在從事海事活動和開發利用海洋資源時,必須事先對相應水域污損生物群落的結構特點及演替發展規律有所了解,以選擇相應的經濟有效的防污措施。為了全面科普常用的污損生物防除方法和技術,探討下一階段污損生物防除研究的重點和發展方向,為做好污損生物防除工作提供參考,記者特邀請到中科院寧波材料技術與工程研究所趙文杰研究員做相關方面精彩解讀。

趙文杰,中科院寧波材料技術與工程研究所研究員,博士生導師,中科院青年創新促進會會員、海洋新材料與應用技術重點實驗室學術秘書。

趙文杰研究員

記者: 請您給我們談談目前海洋領域內裝備材料的生物污損狀況?

趙研究員:海洋設施與裝備在海洋環境服役過程中,遇到的首要問題就是海生物對船底的附著與污損。海生物污損是指海洋中的微生物、植物性生物、動物性生物在人工表面上的積聚現象。各種海洋污損生物,如藤壺、藻類、牡蠣、貽貝、石灰蟲、滸苔、海鞘、海葵等在船舶外殼、海洋建筑物、養殖網箱等表面上無選擇性地大面積粘附和沉積。海生物的粘附與污損會造成以下幾種危害:(1)增加船底粗糙度、引起船舶航行阻力增加、能耗與排放加劇,給船舶航行帶來了極大危害。據統計,水線以下船殼污損5%,燃料將增耗10%;污損10%,燃料將增耗20%;污損大于50%,燃料將增耗40% 以上。在海洋環境中,新船在下水后的6 個月,由于生物污損而造成航行體的阻力增加達到10% 以上。(2)加速海洋設施、建筑等結構件污損腐蝕,顯著縮短它們的壽命。污損生物會導致其附著區域內的pH 值、溶氧濃度及其他溶解質濃度在空間上分布不均勻, 從而改變金屬材料腐蝕的速率或進程。污損生物也會加快電化學腐蝕的過程和速度。根據美國報道由于微生物污損所引起的厭氧腐蝕,美國每年造成50-60 億美元的金屬損失;(3)導致養殖網箱、定置捕撈的網衣等網孔、管道堵塞。目前,國內網箱的生物污損處理主要采用人工定期更換網衣的方法。這種方法需要耗費大量的人力物力,工作效率低,操作頻繁,同時不可避免的造成網箱的破壞和養殖貝類的損傷。(4)損壞海洋儀器,導致儀器傳動機構失靈、信號失真、性能降低,甚至安全隱患,造成巨大經濟損失。

圖1.常見的海洋生物污損現象

記者:請您談談防治海洋生物污損的關鍵是什么?

趙研究員:人類從開始航海活動就努力研究防污對策。探究污損生物的附著過程和增殖機理,是尋找適宜的抗污損材料和防污手段的基礎和關鍵。

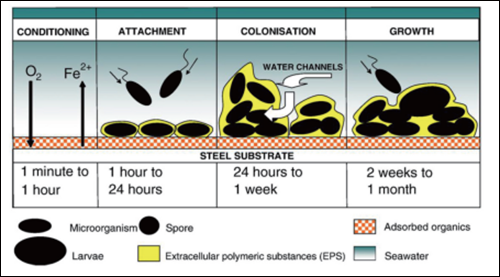

傳統觀點認為,生物污損的發生過程是連續的、漸進的,由有機膜、微生物污損到宏觀生物污損是有先后次序性的。材料浸入海水中后,由于受到一系列物理、化學和生物因素的作用,其表面很快會覆蓋一層聚合物材料形成的薄膜,通常稱為調節膜。調節膜的主要成分是蛋白質大分子,它會使物體表面電學特性和溶質濃度等發生改變,成為浮游生物附著、繁殖、形成微生物膜的基礎。隨著調節膜的形成,細菌、單細胞真核生物和多細胞真核生物依次在海洋結構物表面附著,形成一個復雜的生態系統。黏附在材料表面的細菌大量分泌細胞外產物,將細菌與細菌、細菌與附著底物相互連接形成一層由細菌和硅藻為主的生物膜。大型海洋生物的幼蟲和孢子一旦接近帶有生物膜的表面后便會發生如下過程: 表面接觸→表面滑動→找尋適當位置→分泌黏液增強附著→一系列變態生長→生長繁殖擴大,最終形成規模較大的污損生物群落。海洋污損生物附著時首先分泌一種黏液,這種黏液對物體表面潤濕,在附著基體上充分擴散,并通過以下4 種機理之一或幾種協同進行黏附:①化學鍵合:黏附物及附著基體之間以分散力、偶極鍵、離子鍵、共價鍵或其他形式的化學鍵相互作用;②靜電作用:除了化學作用, 偶極子或離子之間還存在靜電作用;③機械聯鎖:污損生物分泌的黏液滲透到基體表面的縫隙中,形成一種機械鎖匙聯鎖;④擴散作用:黏附物可能誘發附著基體表面的分子運動,產生瞬時孔隙,促使黏液滲透。

但是,生物污損是一個高度動態的過程:某種生物是否能夠在材料表面附著生長,并進而在污損生物構成的生態群落中長期生存,與基材的表面性質、環境的溫度(如季節)、鹽度、所處的地理位置、以及競爭物種是否存在和捕食難易程度等因素都有關系。所以,有研究認為生物污損的過程并非是簡單的線性、漸進的上述關系,而是相互間先后次序性不明顯的動態過程。

海洋污損生物的附著和增殖機理是研究其防除方法的重要基礎,盡管當前防除方法多種多樣,但究其本質都是根據污損生物的附著和增殖機理對其附著或生長過程進行干擾或破壞,最大程度地減少污損生物的附著或使其不能生長繁殖。

圖2.生物污損的附著與增殖過程

記者:請您談談防治海洋生物污損的發展歷史?

趙研究員:早在公元前700 年,腓尼基人和迦太基人就開始使用瀝青、鉛皮蠟、柏油等包覆木質船底,并取得一定的防污效果。公元前200 年希臘人和羅馬人使用鉛皮和銅釘等金屬對船底進行保護。

隨著鐵船的生產和發展,哥倫布船隊用瀝青、牛脂等進行船舶防污,英國皇家預警隊等許多西方國家的遠洋船舶采用銅皮包覆鐵船的方法防污,但銅皮的包覆需要非常仔細地用木塊在鐵船和銅皮之間隔絕。但銅皮腐蝕嚴重,抗海水磨蝕性能有限,需要定期更換部分銅皮,且對船速有較大的限制,因此這一技術最終被淘汰。

第二次世界大戰之后,防污涂料工業發生了重要的變化。隨著汞、砷等重度毒殺劑的禁用,出現了最著名的,長期占領涂料市場的有機錫防污涂料。該涂料在乙烯基等樹脂中添加有毒物質有機錫,以有機錫化合物為毒料配置的防污涂料具有更廣譜的殺菌性,并且具有很長的防污期效。此類防污涂料主要是依靠毒料以一定的方式逐漸滲出,向海水中擴散,維持漆膜接觸的水層中具有足夠濃度的毒料,以達到防止海洋污損生物附著的目的。此后,全世界的科學家致力于此種涂料的發展,此種防污涂料主要分為的三大類,包括不溶性基質防污涂料、可溶性基質涂料和自拋光涂料。對于不溶性基質防污涂料,基質是不溶性樹脂(如乙烯基、氯化橡膠),基質承載的殺菌劑依靠擴散釋放。可溶性基質涂料中松香類樹脂作為可溶于海水的粘合劑,涂料表現出表面侵蝕,但殺菌劑釋放速率開始時太高并且沒法控制,導致最后涂料失效。自拋光涂料的特點是有防污作用的含有機金屬(如Sn、Zn、Cu 等)的基團與基料樹脂形成共價鍵,其共價鍵在海水中可被鈉、鉀等金屬離子水解形成親水性基團,主體樹脂在海水中能夠緩慢水解,溶于或分散于海水中,釋放出殺菌劑并不斷露出新的表層,毒殺污損生物并使海生物沒有固定繁殖的條件。有機錫自拋光防污涂料在改善防污涂料的性能上前進了一大步。通過三丁基錫自拋光共聚物涂料控制有機錫釋放速率,防污性能得到了進一步的提高。隨著對有機錫毒性的研究深入,有機錫涂料對環境的危害也逐漸被人熟知。不論在體內還是體外,有機錫都被證明對各種海洋生物造成極大毒害。有機錫會在魚類、貝類等體內積累,并且很有可能進入食物鏈,從而影響海洋生態。國際海事機構(IMO)總會已于2008 年全面禁止在防污涂料中使用有機錫。因此,科學家們也在一直尋找可代替有機錫的殺菌劑。

目前,防污涂料中占主導地位的是含有氧化亞銅類防污劑的防污涂料,氧化亞銅對海洋軟體動物和藻類均有很好的防污效果,其防污機理是銅離子與生物體中主酶的主要活性成分有很高的親和性,降低了主酶的生物活化作用,使生物體的細胞蛋白質變成銅蛋白質沉淀物,從而抑制了污損生物的生長。雖然銅元素的毒性相對于有機錫較低,但銅元素仍會導致海藻等生物死亡,破壞生態環境,國際協定也已限制防污涂料中銅元素的使用量。近日,歐盟委員會已經批準發布實施條例(EU 2016/1089、2016/1090、2016/1088、2016/1094),分別將氧化亞銅、硫氰酸銅、銅粉和金屬銅列入殺生物產品允許使用的活性物質目錄,其中前3 種物質歸入產品類型21,可作為防污劑產品活性物質使用,而金屬銅歸入產品類型8,可在符合相關要求的前提下使用于殺生物劑產品。前3 項條例將于2018 年1 月1 日起正式實施,最后一項于2017 年1 月1 日起正式實施。雖然認可了這些產品的使用,但歐盟在相關條例中也強調了對其使用應嚴格管理,并且在授權非專業用戶、個人在產品中使用這些物質時,應提供合適的防護手套。同時還提出,應注意對表面水和土壤的影響,以及相關標簽的要求。

記者:請您談談防治海洋生物污損的主要防除方法和技術?

趙研究員:針對海洋污損生物群落的形成過程及附著機理, 人們采取了各種各樣的防除方法。根據其原理的不同可大致分為物理防污法、化學防污法和生物防污法三大類。

物理防污法是指物理清除或通過物理方法減少或阻止污損生物的附著, 從而達到防污的目的。大部分傳統防污方法都屬于物理防污法,如機械清除法、空穴化水噴射流除污法、可剝落涂層防污法、低表面能涂料防污法、超聲波防污法、紫外線防污法。物理防除法的主要缺點是費時費力、防護周期短、后期需經常維護。

化學防污法是指利用特定的化學物質對污損生物進行滅活或毒殺, 干擾其附著過程或降低附著強度。化學防污法主要可分為直接加入法、防污橡膠、化學防污涂料法和電解防污法。化學防污法是目前最為成熟的防污方法, 在各類船舶設備上都得到了廣泛的應用, 起到了較為顯著的防污作用。化學防污法的主要缺點是其采用的有毒物質會污染海洋環境, 使海洋生物產生畸變, 對人類本身也有較大的危害。

生物防污法的作用機理十分復雜,有抑制附著、抑制變態、干擾神經傳導和驅避作用等。生物防污法主要包括生物防污劑涂料、仿生涂料。生物防污方法是新興的防污方法, 其防污周期較長, 效果明顯, 無毒無公害, 相對于采用毒性物質防除污損的化學防污法來說具有明顯的優勢。目前國內外有許多學者在從事生物防污法的研究工作,但是其基礎仍然相對薄弱,尚處于實驗研究階段, 與實際應用還有一定的距離,還需進行大量的研究和實踐檢驗方能用于實際應用。

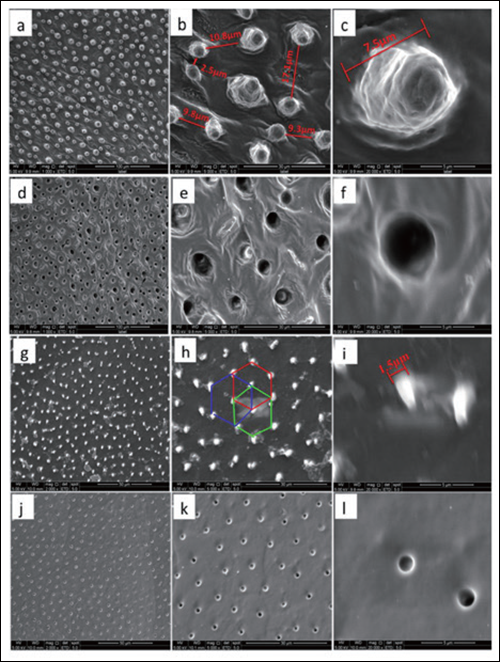

圖3.荷葉、蟹殼正負形貌仿生微結構

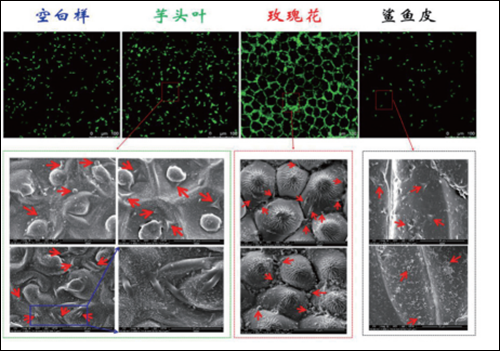

圖4.污損生物在具有不同“邊界”微結構仿生涂層表面的附著情況

記者:您主要從事涂料改性及材料表界面形貌控制在防海洋生物污損領域的應用。請給我們分享您印象深刻的典型案例?

趙研究員:從事海洋生物污損專業,面臨的困難和障礙很多,包括藻類生物的培養、微結構的完美復制以及后續實驗室和實海掛板檢測等,對相關專業知識的深度和廣度都有很高的要求,同時要求必須耐心和細心,才能把工作做漂亮。有一件事給我印象很深,學生在制備微結構時經常遇到這樣一個問題:涂層材料與生物模板之間在分離時就像齒輪之間存在相互嚙合一樣,會發生藕斷絲連,甚至涂層和生物模板微結構發生損壞,尤其是微結構尺度越小,這個問題就越突出。這個問題困擾了我們很久,學生也一度很沮喪,一直難以完美的復制微機構,而這個問題是我們后續一切工作的基礎,這一步做不好,后續工作無法開展。我們思考著如何解決,也做了多次的工藝調整和嘗試,但是沒有得到實質解決。在一次偶然的實驗室學術交流時,我們找到了答案。我們借鑒PVD 技術制備硬質涂層時采用過渡層的思路,來解決涂層材料與基底之間的結合力。最終采用高彈性材料作為中間過渡模板,從而很好的解決了這個問題。 當找到這個問題的解決方法后,我和學生都興奮不已,我們對后續工作充滿了信心。這件事給我們的最大啟示就是工作中遇到困難時,要相信自己、勤于思考,借鑒其他專業領域的思路和方法,從多個角度來尋求解決辦法,最終一定能夠解決問題。

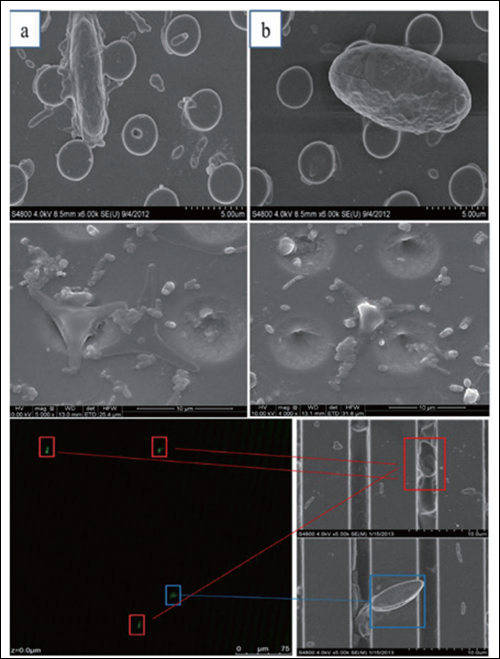

圖5. 污損生物在規則織構化涂層表面的附著狀態

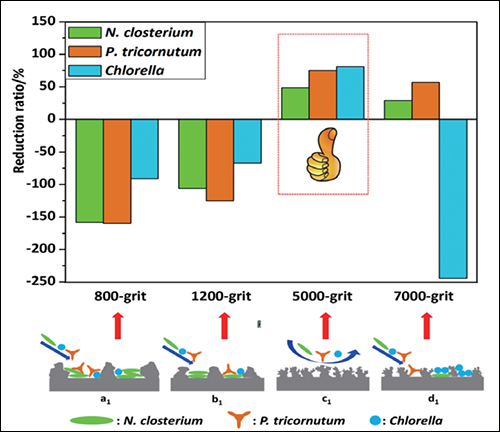

圖6.污損生物在不同微結構砂紙形貌的附著情況及機制

記者:您的團隊在涂料改性及材料表界面形貌控制方面取得了哪些成果和進展?這些成果和進展的應用狀況如何?

趙研究員:自然界很多動物和植物(如海豚、荷葉等)因其表面具有特殊的微/ 納形貌從而具有很好的防污效果。在涂層表面構筑特殊微結構可有效提高涂層的防污性能。隨著環境要求越來越高,織構化涂層成為海洋防污學的研究重點和熱點。在國家973 項目的大力支持下,我們的研究工作正是以此為切入點,選用低表面能有機硅改性丙烯酸酯作為防污涂層材料,在涂層表面構筑仿生織構和規則織構,以期研制出具有優異防污性能的仿生織構化涂層,并探究織構化涂層的防污原因和防污機理。

(1)為了驗證仿生微結構是否具有一定的防污效果,制備了仿荷葉和仿蟹殼織構化涂層,觀察了織構化涂層的表面形貌,考察了涂層表面的潤濕性,并研究了涂層的防污性能。研究結果表明:仿荷葉正形貌織構化涂層和仿荷葉負形貌織構化涂層上分別存在不規則排列的乳突和凹坑;仿正/ 負荷葉形貌織構化涂層對新月藻有很好的防污效果,附著量降低率分別可達74% 和73%;仿正/ 負荷葉形貌織構化涂層對舟形藻也有很好的防污效果,附著量降低率分別可達54% 和74%。仿蟹殼正形貌織構化涂層和仿蟹殼負形貌織構化涂層上分別存在呈密排六方排列的倒刺凸起和凹坑,仿正/ 負蟹殼形貌織構化涂層對新月藻有很好的防污效果,附著量降低率分別可達68% 和65%;仿正/ 負蟹殼形貌織構化涂層對舟形藻也有很好的防污效果,附著量降低率分別可達69%和70%。之所以仿生織構化涂層具有如此特殊的性能,與涂層上乳突、倒刺等凸起以及凹坑等微觀結構分不開,并且這些特殊的仿生織構之間區域也對涂層的防污性能具有一定影響。

(2)在表面存在仿生微結構的同時,如果能夠將這些微結構周期性分隔開來,通過“圍墻”形成一個個獨立的“王國”是否會進一步增強涂層的防污效果。選擇并制備了仿芋頭葉、玫瑰花瓣和鯊魚皮織構化涂層,并考察了涂層的防污性能。結果表明:仿鯊魚皮織構化涂層表面覆蓋了無數微小的鱗片,排列緊湊有序。對菱形藻、三角藻和小球藻均有較好的防污效果。我們把鯊魚皮的這種防污機理稱為“層疊結構效應”。仿芋頭葉織構化涂層表面存在許多微乳突,周圍有類似于“柵欄”狀的凸起邊界。仿玫瑰花瓣織構化涂層表面也存在緊密排列的微乳突,乳突之間會形成凹陷的“柵欄”,同時每個乳突的頂端存在納米“褶皺”。但是對這兩種涂層來說其防污性能反而比空白無織構的涂層差。海藻傾向于附著在乳突的邊界區域,海藻與涂層的接觸面積大,同時乳突對海藻具有一定保護作用,因此這種結構非常有利于海藻的附著,稱之為“邊界效應”。

(3)為了獲得普適性經驗規律,利用模板法制備了不同直徑和間距的凸柱、凹坑和溝槽狀規則織構化涂層,系統考察了涂層的防污性能。結果表明:對于凸柱狀織構化涂層,當凸柱的直徑和間距小于海藻尺寸時,海藻在涂層表面會形成“架橋”的附著方式,這樣會大大降低海藻與涂層之間的接觸面積和附著強度,從而可有效降低海藻附著量,并且凸柱排列越緊密防污效果越好。當凸柱的直徑和間距與海藻尺寸相接近時,海藻會“鑲嵌”在凸柱之間,這樣會增加海藻與涂層的接觸面積,同時具有一定高度的凸柱還會對海藻起到一定的保護作用,因此會增加海藻的附著量。當凸柱的直徑和間距大于海藻尺寸時,菱形藻和三角藻的數量有所降低,小球藻的數量有所增加。對于凹坑狀織構化涂層,當凹坑的直徑小于海藻尺寸時,涂層具有較好的防污效果,且凹坑越密集、直徑越大防污效果越好。這種情況下,海藻不可避免地會“橫跨”過凹坑上面,從而使得海藻的部分身子是“懸空”的,即海藻與涂層之間會形成“氣墊”,大大降低了海藻與涂層的接觸面積,使海藻附著不牢。當凹坑的直徑大于海藻尺寸時,海藻附著在凹坑內,增大了接觸面積和附著強度,同時凹坑還會對海藻起到一定的保護作用,所以海藻的附著量會增加。

(4)織構化涂層的大面積制備一直是制約其大規模應用的瓶頸,也是行業最關注的問題。我們選用常見易得的砂紙作為模板材料,制備了仿800 目、1200 目、5000 目和7000 目砂紙正、負形貌涂層。系統研究了仿砂紙織構化涂層的表面物理化學性能和防污性能。結果表明:仿不同型號砂紙織構化涂層表面呈現出不同直徑大小和間距的微顆粒,且隨著砂紙型號的增加,砂紙表面的微顆粒直徑大小和間距會越來越小。仿5000 目砂紙織構化涂層對菱形藻、三角藻和小球藻均具有較好的防污性能。海藻與涂層之間形成一種“架橋”的附著方式,這樣大大降低了海藻與涂層之間的接觸面積和附著強度;另一方面,仿5000 目砂紙織構化涂層近乎于超疏水的性質也會在一定程度上降低海藻的附著量。仿7000 目砂紙織構化涂層對菱形藻和三角藻有較好的防污效果,但是對小球藻的防污效果較差。仿800 目和1200 目砂紙正、負形貌織構化涂層表面顆粒之間的間距或者“凹坑”的直徑均比海藻的尺寸大,海藻附著在顆粒間隙中的平坦區域和“凹坑”內,這種情況下,使得海藻附著量增加。

以上研究工作只是一個良好的開始,未來還有大量系統性、深入性的工作需要開展。我們相信,只有一步一步把基礎打牢,深度揭示海洋生物與織構化涂層之間的作用機制,才能最終實現研究成果的實際應用和轉化。我們正在一步一步靠近這個目標。

后記:

海洋生物種類繁多,不同地區海洋環境各異,海洋生物污損是一個復雜的過程,涉及到生物和物理、化學等多種交叉學科知識。多種行為協同作用,因而利用微結構仿生防污技術將來必然朝著涂層材料組分調控、多尺度復合結構、作用機制精細化檢測等方向發展。未來的環保型防污材料表面設計必須兼顧組分調控和結構設計,要充分發揮多元復合、納米技術和仿生技術的協同防污優勢。其中環保型的水凝膠、導電性聚合物、樹枝狀大分子材料等大有可為。深度探明海洋污損生物與織構化涂層之間的表界面化學、物理、生物甚至電子作用機制必然是防污技術未來發展的重要方向。

隨著國家海洋戰略的大力實施和推進,我們相信微結構仿生技術領域廣闊空間大有可為!

人物簡介

趙文杰,博士,研究員,博士生導師,中科院青年創新促進會會員、海洋新材料與應用技術重點實驗室學術秘書。目前已在ACS Applied Materials&Interface,JPCC,RSC Advances,Colloids and Surfaces A,Surfaceand Coatings Technongy,Tribology International,摩擦學學報、中國表面工程等國內外重要學術期刊上發表科研論文70余篇,申請國家發明專利29項,其中10項已授權。作為項目負責人主持了國家自然科學基金青年基金、中科院A類先導項目子課題、浙江省重大研發計劃、浙江省公益計劃項目、寧波市重大科技專項、寧波市自然科學基金和多項企業橫向項目。同時,作為骨干成員參與了國家973項目,國家自然科學基金重點基金、中科院前沿科學重點研究項目和浙江省重點科技創新團隊等項目。是Langmuir, ACS Applied Materials& Interface, RSC Advance, Industrial & Engineering Chemistry Research, Journal of Composite Materials, Colloids andSurfaces A, Progress in Organic Coatings, Surface and Interface Analysis, Tribology International, Tribology Transactions,摩擦學學報、中國表面工程、中國材料進展等多個雜志的審稿人。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414