萬俐 二級研究員、研究員級高級工藝美術師

萬俐:在南京博物院從事青銅器保護與修復修復43年,二級研究員、研究員級高級工藝美術師;主持的《青銅文物保護新方法研究》項目,獲得國家科學技術進步三等獎,獲得第四屆全國優秀科技工作者和江蘇省工藝美術大師稱號,主持的《紹興印山越國王陵墓原址的保護工程》獲得2012年全國文物保護十大工程;主編了四本文保專著,撰寫了文保論文100多篇。

中國古代青銅器是我國文化遺產的重要組成部分,有很高的歷史、藝術和科學價值,并在今天的社會生活和社會發展中起著積極作用。青銅器文物都經歷了漫長的歲月,受到埋藏環境及自然界中各種腐蝕因素的影響,都有不同程度的腐蝕損壞。青銅器修復在中國博物館文物保護工作中占有重要地位,青銅器文物保護技術的傳承與發展是青銅器文物保護工作的重點,對于保護珍貴青銅器文物、傳承中華青銅文化具有深遠意義。

為增進對青銅文物保護方面的了解,科普青銅文物保護知識,日前,記者就青銅文物保護這一議題專程采訪了原南京博物院文保所所長萬俐老師,請他就青銅文物保護技術的傳承與發展進行深入解讀……

記者:您是如何與青銅文物保護工作結下不解之緣的呢?請您談談最初學藝過程中印象深刻的一項工作。

萬所長:我于 1973 年 12 月調入南京博物院,在保管部從事文物修復工作。1974 年,跟隨奚三彩教授在南京甘家巷,學習保護六朝石刻。1975 年 3 月,院領導派我到上海,參加由國家文物局委托上海博物館(修復工場)舉辦的文物修復培訓班的學習 , 從而走上了學習青銅器修復技術之路。

當時培訓班共有十名學員,分為兩個工種——青銅器修復與書畫裝裱,其中學習銅器修復的四名,分別來自江西省博物館、浙江省博物館、山西省博物館和南京博物院,我當時年僅19 歲,是最小的一名學員。青銅器修復指導老師是王榮達師傅,王榮達師傅的助手為顧友楚和黃仁生兩位師傅。銅器修復的教案與進程,是根據每個學員各自從博物館帶來的文物因材施教的。我帶的文物:一是殘破 7 片的六朝銅鏡;二是殘片十多塊殘缺五分之二的商晚期青銅罍。

王榮達師傅根據銅鏡和殘缺五分之二的青銅罍為我制定了教學模式,分為兩個階段。第一階段學習時間大約要兩個月左右,學習如何修復殘缺的銅鏡、制作修復工具和利用業余時間學習繪制商周青銅器紋飾圖案的三部分內容。王師傅手把手的傳授,使我對青銅器修復從一竅不通,到初步掌握了對青銅器修復三方面的技能:

1、銅鏡的修復,尤其是銅鏡邊緣處插片焊接、定身孔與定身錠的制作與焊接;殘缺部分用石膏先翻制樣板,然后對接到殘缺處后,再進行連接與修飾。師傅通過銅鏡的焊接,傳授了針對各種銅器的質地、厚薄、形狀的特殊狀況需用不同的方法,并啟發我在銼焊口時,要把文物受損程度降到最低,但又要有利于殘片達到最大強度的焊接方法。

2、根據青銅罍紋飾的需要,我在師傅的指導下,自制了一批約 50 多把不銹鋼修復青銅器的工具——這批工具,它一直伴隨我在南博 43 年的銅器修復生涯。

3、在修復銅鏡的那些日子里,我利用中午與晚上休息時間,學習繪制了各種饕餮紋圖案,王榮達師傅每天一上班第一件事就是批改我的作業。直到今天,我對商周青銅器紋飾的理解,包括紋飾的篆刻要領都得益于王師傅的親口傳授,并使我在日后的工作中,乃至對商周青銅器鑒別真偽時,都受益匪淺。

青銅罍腹部五分之二配補(內局部)

青銅罍圈足五分之二配補

至于學藝過程中印象深刻的一項工作,當屬第二階段學習,學習怎樣修復青銅罍。該件文物在 1975 年沒帶到上海博物館修復時,器物銹跡斑斑、變形厲害,殘缺五分之二之多。王師傅為修復青銅罍給我特擬定了學習計劃:包括植物酸去銹、V 字形焊口處理、鹽酸加鋅粉的助焊劑、火烙鐵為焊接工具、在焊接中整形;肩部與腹部的殘缺部分均以失蠟鑄造的方法以銅補銅,殘缺三分之一的圈足夔紋也補銅,其方法是在銅上用鋼鏨鑿刻;作色以植物酸、化學試劑與蟲膠漆調無機顏料相結合的方法。通過王師傅擬定對青銅罍修復計劃實施的那些日子里,我逐漸明白了王師傅培養我的意圖與苦心——珍貴文物的銅器補缺,一定要以銅補銅,而補銅的方法有兩種:精密鑄造和傳統的鑿刻工藝。

南京博物院一級文物商代青銅罍

青銅罍殘缺的部分,紋飾有依據的,王師傅安排顧友楚師傅教我翻制石膏模,紋飾沒有依據的,他親自教我繪制圖案后,在石膏上篆刻;王師傅還安排我在精密鑄造技術方面向黃仁生師傅學習。因為青銅罍的肩、腹和圈足殘缺部分均有大量的紋飾,所以在石膏上篆刻、尤其是在銅上鑿刻需要大量的時間。為了充分合理分配時間,我想晚上住在修復室,因為從宿舍到博物館的路途約一小時,很耗時。在王師傅的幫助下,上博館領導最終批準了我可以睡在工作室的請求。從此,我每天 5 點鐘,天不亮就開始把白天王師傅傳授青銅罍篆刻的要領不停的練習,上班后再請教,下班后再練習,直至深夜 11 點。青銅罍肩部與腹部的紋飾篆刻完成后,師傅又開始教我銅上怎樣鑿刻圈足的夔紋。由于此件文物修復有一定的難度,在紋飾還沒有完全鑿刻完時,培訓班規定的半年學習時間已到 (3月-9月) ,王師傅表示我可以繼續留在上博,安心學習直到完成為止,接下來又開始毫無保留地教我如何在新銅上浸泡皮殼,怎么用蟲膠漆調無機顏料做舊等等。在培訓班結束的 60 天后,青銅罍修復基本完成。

青銅 罍 修復的學習讓我深刻意識到傳統工藝的魅力,傳統修復技術博大精深,自有其奧秘,有些現代科技理念中不會使用的方法,在傳統工藝中使用,卻效果十分顯著。

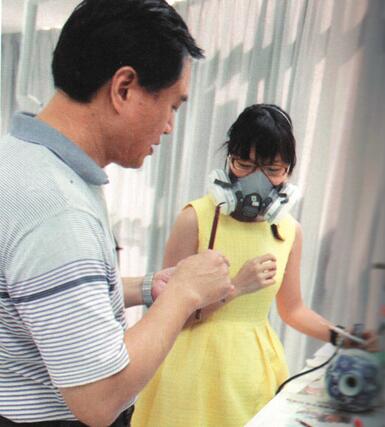

萬俐指導修復人員

萬俐、朱慶貴、白玉參加

“第十三屆全國文物修復技術研討會”

2002年仿制的明代渾天儀,

在南京市博物館明代展覽展出

記者:請您談談青銅文物保護方面,現代科技與傳統工藝是如何融合的呢?

萬所長:文物的腐蝕就像是生病,而文物保護工作者就是給文物看病的醫生,通過一些技術手段來延長文物的壽命。在我看來,現代的文物保護工作者應該是“中西醫結合”的醫生。所謂“西醫”,是指現代科技,包括科學試劑、科學儀器等,像醫生給病人做 CT 檢查一樣,我們可以借助現代科技看到文物內部的結構,對文物進行定量定性分析;所謂“中醫”,是指傳統工藝, 包括焊接技術、 雕刻紋飾、仿銹的能力,以及一些重要的傳統技藝等。有些傳統技藝已失傳,需要我們去做進一步去挖掘。傳統技藝對于青銅文物保護非常有用,所以我認為青銅文物保護未來的發展方向就是用傳統工藝與現代科技相結合的方法來延長文物的壽命。

對于傳統工藝與現代科技相結合的必然趨勢,我是深有體會的,而且我覺得其結合也是非常有必要的。舉個例子來說,1975 年對青銅罍的修復過程中,王師傅教我用植物酸——烏梅制成的弱酸為青銅器去銹,在焊接過程中使用鹽酸和鋅粉作為強助焊劑用錫焊焊接,焊接后再用氨水中和。按照現代科技理念,鹽酸具有強腐蝕性,含有氯離子,在青銅器修復過程中是不應該使用的;但是傳統工藝中,傳統文化留下的經驗是如果不用鹽酸和鋅粉這樣的強助焊劑,是根本焊接不上去的,而事實證明,青銅罍修復后至今已四十余年,并沒有出現脫焊現象,鹽酸的使用并沒有造成青銅文物的腐蝕,青銅罍現狀良好。實踐證明,傳統工藝具有很多的科學性和時效性,按照傳統工藝修復的青銅文物,在經歷了較長時間之后,狀況依舊良好,我們應當對傳統工藝有信心,并將其傳承下去。當然,現代科技在文物保護過程中也是必不可少的。在研究和傳承傳統工藝的過程中,我們應當用現代科技對傳統工藝做更多的定量定性分析和研究,通過科學數據分析來剖析傳統技藝的科學性在哪里,只有將傳統技藝與現代科技結合起來,我們才能得出更加科學有效的文物保護方法。

2010年2月,萬俐在日本九州國立博物館作《中國古代青銅器的保護與修復》報告

2008年8月,萬俐在日本天理參考館考察中國青銅器

記者:青銅文物保護工作離不開“傳承”二字,您能為我們介紹下青銅文物保護傳承與發展的歷史嗎?

萬所長:青銅文物保護傳承與發展的歷史可以分三個階段來講:

一、1949年以前:

最初的銅器修復方法是老北京青銅器修復行業創始人——清宮造辦處太監,姓于、外號“歪嘴于”年代(辛亥革命前后即1894-1911年) , 所謂修復,不過將銅器破碎處利用新銅作的錫焊法,焊接起來,再用膠水顏料和黃土涂抹成出土的樣子如遇傳世品即沾膠水、黃土、黑煙一涂也就行了。到了張泰思“萬隆局” 古銅局的時候 (辛亥革命后) ,銅器成了賺錢的商品,破殘的銅器是賣不出去的,因此必須將破銅器修理好,此時的修復技術除焊接、補配、錘銅外逐步成熟,而作銹還沒有解決,仍是膠水和顏料。到了“五四”運動前后由張泰思的徒弟張文普和王德山以木器家具行業中“榆木擦漆”用的蟲膠水和溶劑酒精得到啟發, 研究了 “漆地磨光” 和 “點土噴銹”兩種作假地子和假銹的新方法。用這種技術將殘破銅器的假土地子(銅器表面的氧化層)和假銹仿制得更加逼真,為作銹技術起丁革新的作用。張文普的徒弟高英(已故中國歷史博物館研究員)、趙振茂(故宮博物院研究員)和王德山的徒弟王榮達(已故上海博物館研究員),在繼承前人技術的基礎上。完善了商周青銅器花紋雕刻方法,自制了適合商周銅器上三層花紋雕刻用的鏟鏨、平地鏨和適合雕刻春秋銅器的挑鏨、馬鏨、踩鏨等大小一百多把雕刻工具。

在三十年代初期,古玩商為了迎合外國人對銅器的鑒賞、收購標準,開始使用化學藥品硝酸來清洗銅器上的銹,并且改變銅器銹下紅褐色(氧化亞銅)的“漆皮紅”為“綠漆古”地子。王德山結合他自己多年的經驗,在偽造銅器上用進口的碳酸銨和綠色顏料交替作用在銅器上,使銅器在作綠漆古地子方面,獲得了良好的效果。王榮達研究員繼承了他師傅的技術,并加以完善和發展,用化學試劑在青銅表面上作多種氧化層的方法。

三四十年代古董商和外國人對銅器的要求是:特殊的器形、精致的花紋、漂亮的皮殼、美觀的銹色,使得修復手工藝發展迅速,逐步完善。青銅修復手工藝的技術是經“歪嘴于”的啟始階段,張泰思的發展階段,王德山、張文普的革新階段,王榮達、趙振茂、高英的完善鼎盛四個階段,是四代人、半個世紀的努力形成了在中國民間工藝中具有特色的一支奇葩。

蔣道銀、萬俐到瓷器修復室進行指導

南京博物院獲多項榮譽獎項

二、二十世紀六十~八十年代:

1949 年后~五十年代末期,新建博物館中的青銅器保護,主要是象趙振茂、高英、王榮達等師傅以修復手工藝為主保護青銅器。到了六十年代初期一批具有高素質的大學生來到了文博單位,從事于青銅文物保護技術。從而揭開了以科學保護青銅器的序幕。其中有代表的有故宮博物院陸壽麟研究員、上海博物館祝鴻范研究員等。他們利用現代科學知識,根據國外文獻并結合中國古代青銅器的特點研究了去除有害銹、無害銹,表面進行緩蝕等一系列的保護方法。

1、去銹:用檸檬酸、草酸、六偏磷酸鈉、堿性酒石酸鉀鈉等試劑取代以前的硝酸、硫酸、冰醋酸的方法。超聲波振動儀去除粉狀銹,電解還原去除等方法。

2、置換與封護:用 5%倍半碳酸納溶液中的 CO 2- ,置換 Cl - 氯離子以去除粉狀銹的根源;用 Ag 2 O 局部封閉,使Ag 2 O 在潮濕條件下遇有氯化物形成氯化銀的棕褐色角銀膜,從而將含有 CuCl的病區封閉起來。緩蝕保護研究較多的是苯并三氮唑(BTA)處理。經 BAT 和BTA 復合配方處理的青銅文物表面形成一層 CuBTA 絡合物膜緊密地覆蓋在青銅文物的表面上,阻止了進一步的腐蝕。

3、分析:結合保護青銅器對出土銅器的銹層進行光譜分析、X射線等分析法。雖然銹層達十層左右,但基本結構大致為:內層青銅金屬本體、依次往外有氯化亞銅CuCl、堿式氯化銅CuCl 2 ·3Cu(OH) 2 、氧化亞銅 Cu 2 O、堿式碳酸銅 CuCO 3 ·Cu(OH) 2 。在研究銅緩蝕劑中,進行了模擬惡劣環境條件下的鹽霧、濕熱、鹽水浸漬、電化學等耐蝕實驗,從而選擇保護青銅器的最佳配方。

自 1974 年以來,在中國科學院和中國工程院院士柯俊教授領導下的北京科技大學冶金史研究所(原名北京鋼鐵學院冶金史研究室)運用整理文獻、調查研究與科學考察,多學科結合的方法,通過化學分析、X 光探傷、金相顯微鏡和電子顯微鏡、X 光結構分析、同位素源 X 螢光、質子 X 螢光、電子探針、掃描電鏡等各種方法,對全國上百個省市博物館珍藏的大量金屬文物進行了科學檢測,取得了大量的數據,其中包括對著名的鄭州商鼎、越王勾踐劍、吳王夫差劍、秦皇陵陶俑坑出土青銅兵器等文物的檢測。在有色冶金、鋼鐵冶金、古代金屬工藝發展研究方面,以詳實的史料、準確的科學數據、雄辯的論點論據寫了 100 多篇上乘的佳作,這為拓寬青銅文化保護技術的領域,為提高保護技術的科學性、 準確性, 起了一個開拓作用。

1980 年代前后,故宮博物院趙振茂研究員(趙振茂師傅在 86 年被文化部聘為國家文物鑒定委員會委員)、上海博物館王榮達研究員,先后對傳世的青銅器作了大量的鑒定真偽的工作。他們均從同一個角度——修復、仿制工藝去鑒定真偽即:重量、泥范鑄造的特點、銹的分布疊壓規律。雖然他們對金文的內涵和青銅器歷史缺乏足夠的了解,但由于他們精通修復工藝和作偽技巧,經他們手鑒定的銅器真偽準確率是百分之百。

1980 年前后,上海博物館率先用實驗考古的方法,模擬并復制了漢代透光鏡,漢代透光鏡的復制成功,又將青銅文物修復與實驗考古緊密地結合在一起。繼而上海博物館古代鑄造工藝研究室在譚德睿研究員的領導下,先后研究了 “古代銅鏡水銀沁的表現面處理” 、 “商代陶范的研究”,以及最近研究成功的“春秋戰國菱形暗格紋的研究” 課題等,不僅在全國博物館中首屈一指,在國際上都處于領先地位。

三、二十世紀九十年代以來:

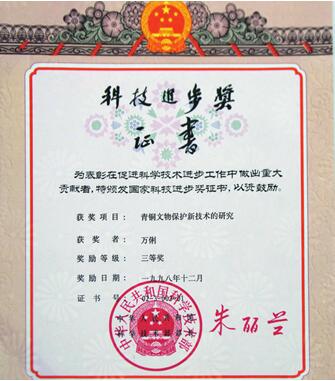

傳統的修復手工藝與化學保護、科學分析、現代機械加工技術、金屬材料腐蝕與防護進行廣泛地合作,相輔相成,加快了工作的進步,提高了工作的科學性,如 1991 年 10 月~ 1992 年 10 月陜西秦始皇兵馬俑博物館復制的“秦陵一號銅車馬”(獲國家文物局 1994 年科技進步三等獎) 、 “秦陵一號銅車馬”修復工程(獲國家文物局 1995 年科技進步二等獎,1996 年又獲國家科技進步二等獎)、“明代渾儀、簡儀的修復工程”(獲 1991 年國家文物局科技進步三等獎)、“明代針灸銅人復制”和 “青銅文物保護新技術的研究” 等等。

縱觀二十世紀青銅文物保護技術,修復手工藝從社會的需求到工藝逐步完善,幾乎經歷了半個世紀,青銅文物的化學保護技術和科學分析不到 20 年的時間就形成了一套適合我國文物保護國情的方法,兩者相加使我國青銅文物的保護技術在本世紀達到了一個新的水平。

記者:您從事青銅文物保護工作四十余載, 參與了很多文物的修復工作,能為我們介紹一兩項您最為自豪的青銅器文物保護技術嗎?

萬所長:青銅器修復保護一直是南京博物院文保工作的重點,我們的青銅器修復保護團隊做了大量研究和修復保護工作。氟橡膠作為文物保護劑在青銅文物保護中的應用,是我較為自豪的技術之一。

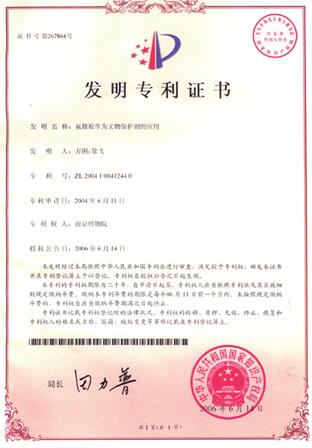

高分子封護層封護是金屬文物保護的重要手段,由于保護效果比較突出,操作手段比較簡單,近年來越來越被廣泛地運用。文物保護專家們現在基本上達成了共識,對于文物保護要求是最小的干預,因此對于青銅、鐵等受水侵襲比較嚴重的文物,最好在保存環境中與水隔離。此時沒有恒溫恒濕條件的環境,高分子封護方法,不失為一種較好的選擇。青銅封護的材料目前用的比較多的有 B-72、三甲樹脂、聚乙烯醇縮丁醛、硅丙樹脂等,近年來也有用氟碳等含氟材料封護的趨勢。南京博物院在 1994 年開始研究有機氟橡膠在青銅文物方面的應用,在實際的保護過程中,取得了不錯的效果。1996 年南京博物院新展廳銅器館的一百多件銅器,用有機氟橡膠封護后,到現在為止還沒有發現明顯變化,沒有發現粉狀銹蔓延的現象。“氟橡膠作為文物保護劑的應用”于 2004 年申請了發明專利,由我和同事徐飛共同發明。

萬俐、徐飛“氟橡膠作為文物保護劑的應

用”獲國家發明專利證書

萬俐“青銅文物保護新技術的研究”獲科技進步獎三等獎

氟橡膠涂層使用后,肉眼看不到,而其過程是可逆的,用有機溶劑,可以將氟橡膠涂層再去掉,這種涂層的防水性能非常好, 是一種 “無色透明的外衣” ,具有 “荷葉的效果” 。 荷葉具有憎水性能,荷葉上的水會形成水珠,如果要辨別文物表面是否用了這種涂層,可以向其表面噴一點點水,氟橡膠涂層就會使文物表面形成“荷葉的效果”。氟橡膠的防水封護劑效果非常好,同時具有較好的時效性,其耐老化周期長,而且其表面沒有眩光。氟橡膠涂層的廣普性好,也可以用于彩繪陶、 彩陶、 壁畫等文物保護。

除此之外,我再介紹一項技術——AMT技術 (2—氨基—5—巰基—1,3,4—噻二唑,簡稱 AMT)。AMT 復合配方的研究成果是將去除粉狀銹、提取氯離子、緩蝕保護三步工藝,簡化為以 AMT復合配方處理的一步法。AMT 復合劑ACN1 對青銅文物的保護性能優于單一的 AMT 性能,這種保護技術操作方法簡單,便于推廣應用,對人無毒害和對環境無污染,是新型的、綠色的青銅文物保護科學技術。該項新技術已廣泛應用于青銅文物保護,經 AMT 復合劑ACN1 新技術保護的青銅文物,如南京博物院等展廳陳列和館藏青銅文物,至今已長達 20 年,經觀察這些青銅文物未出現任何病害,仍完整完好、穩定。AMT 復合劑 ACN1 新技術保護在青銅文物保護方面具有廣泛的應用前景,必將發揮重要作用。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414