沈大媧 博士,中國文化遺產研究院副研究員

沈大媧:博士,中國文化遺產研究院副研究員。2005年畢業于中科院化學所高分子化學與物理專業,獲理學博士學位。2015年-2016年意大利國家研究委員會林木研究所訪問學者。主要方向為有機質文物及文物保護材料研究,文物樣品分析,近年來主要從事海洋出水木質文物保護研究。承擔了包括國家自然科學基金、國家文物局文物保護科技優秀青年研究計劃項目、中央級公益性科研院所基本科研業務費課題在內的多個課題項目。

木質文物是人類古代文明的一種載體,和其它文物一樣是研究古代歷史、藝術、科技、經濟的寶貴實物資料,既珍貴又脆弱,是一種一次性資源、特別“個性化”的資源。做好飽水木質文物的保護既是一項具有重要社會意義的工作,也是一項要求高、難度大,不能有閃失的重要工作。

為科普木質文物腐蝕與防護方面知識,讓更多人關注木質文物保護,日前,記者專程就木質文物腐蝕與防護這一議題采訪了中國文化遺產研究院副研究員沈大媧老師,請她為大家深入解讀木質文物腐蝕與防護知識……

記者:沈老師,您是如何走上文物保護工作這條道路的呢?請簡單介紹一下您的主要研究方向。

沈老師:我本科和碩士都是在北京化工大學度過的,2005 年從中科院化學所博士畢業后到中國文化遺產研究院(當時還是中國文物研究所)工作。從本科到碩士再到博士,我的專業與高分子有關。從事文物保護有一定的偶然性,但對我來說是一個非常理想的工作。文物保護可以說是一個需要文理兼修的工作 , 除了必不可少的化學和材料學這些理工科的知識背景以外,還涉及到歷史、考古、文物學等文科類的知識。因此工作的內容更豐富,更具有趣味性。

我主要的研究方向是有機質文物的保護研究以及各類文物樣品的分析研究。古代的有機材質文物都是木材、竹材、絲、毛、棉這樣的天然材料。從現代的材料學角度來說,這些天然材料的主要成分可以說都是高分子,是天然的高分子復合材料。我博士論文的工作是關于纖維素改性方面的,所以可以說現在的工作是跟我的學習背景有很大的相關性。此外我還做了大量文物樣品的分析研究工作。對于文物本體的了解是文物保護的第一步,這就需要通過很多現代的分析方法,特別是儀器分析來實現。因此掌握必要的儀器分析方法,正確解析數據,才能對文物的材質、病害有充分的了解,進而選擇恰當的保護方法和材料。

記者:您現在主要從事木質文物保護工作,請您從腐蝕角度介紹一下木質文物最常見的腐蝕類型有哪些?

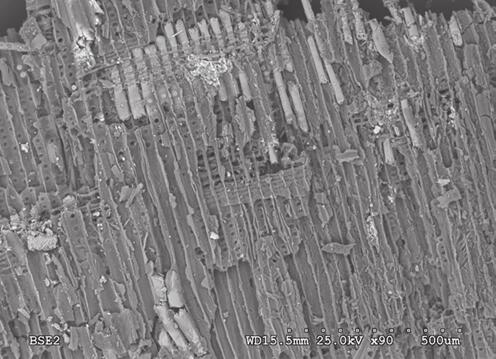

沈老師:對于木材來說,腐朽是使用更廣泛的、與腐蝕意義相當的一個詞。構成木材細胞壁和胞間層的主要成分是纖維素、木質素、半纖維素,此外木材中還有少量的果膠、蛋白質、無機成分以及樹脂、蠟等。這些有機組分都可以作為動物和微生物的營養物質,因此生物病害是木材的主要病害,包括真菌、細菌引起的腐朽,以及各種蛀木蟲類引起的腐朽。

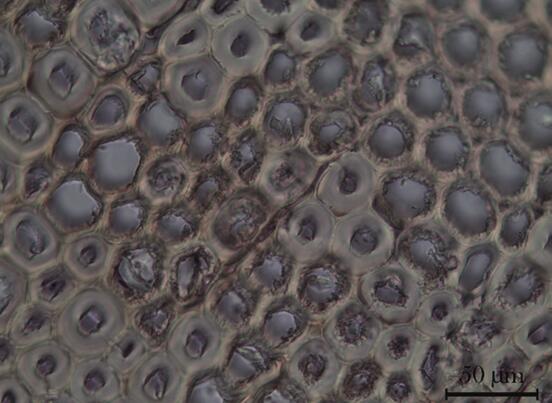

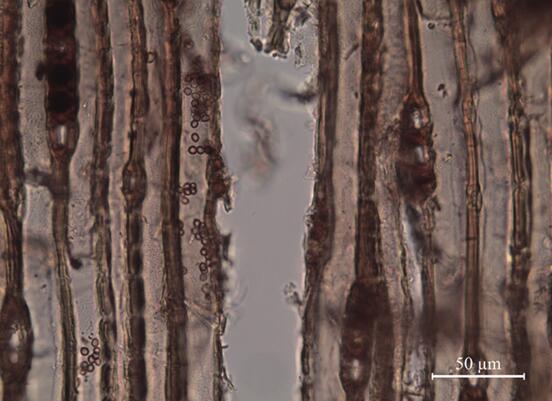

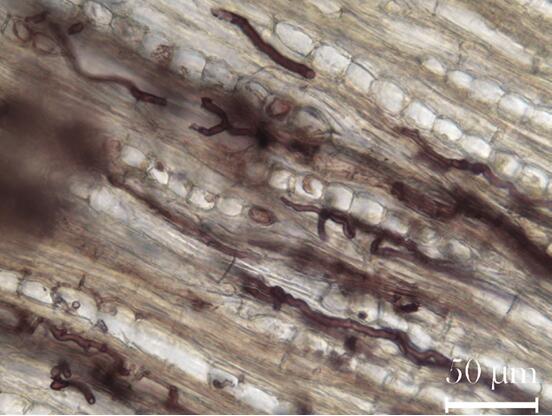

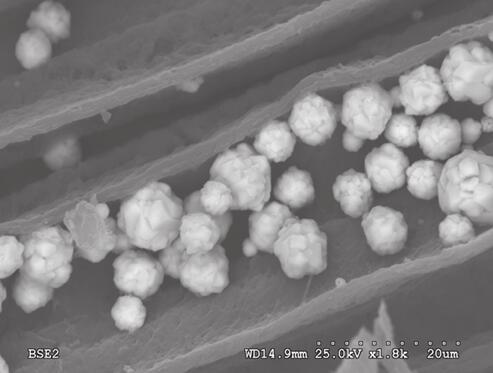

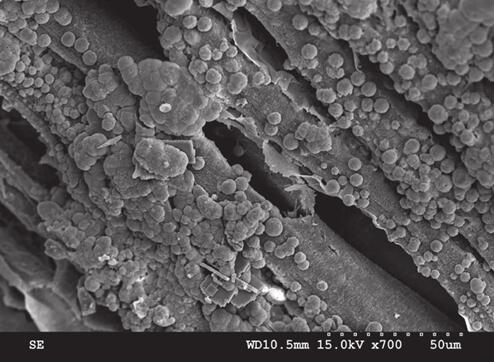

引起木材腐朽的真菌包括褐腐菌、白腐菌和軟腐菌。褐腐菌利用木材中的綜纖維素作為營養物質,白腐菌主要代謝木質素,軟腐菌則主要利用細胞壁中的纖維素,同時也對木質素造成破壞。真菌的作用會導致木材細胞壁的破壞,同時還會引起木材變色。真菌的活動需要在有氧的環境下進行,對于埋藏在地下或水下的木質文物來說,由于處于一個低氧或無氧的環境,厭氧菌的活動成為導致木材腐朽的重要原因。此外,白蟻、蠹蟲、船蛆等蛀蟲也會造成木材的嚴重腐朽。

記者:請您簡單介紹下木質文物保護中的 “飽水木質文物” 指什么,飽水木質文物保護最常用的方法有哪些?

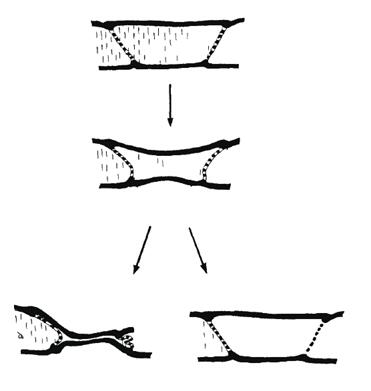

沈老師:飽水的考古木質文物通常不限定器物的尺寸、樹種、年代等因素,而是指考古發掘出來的、木材細胞腔部分或全部被水填充的木質文物。在埋藏過程中,木材細胞壁中的纖維素和半纖維素被細菌和真菌部分或全部降解,降解導致細胞壁變為多孔的狀態,使得吸水程度大幅增加,形成飽水木(waterlogged wood)。在木材干燥的過程中,如果毛細水的表面張力小于木材細胞壁的強度,細胞壁可以保持原狀,如果相反,細胞壁則會塌陷。對于絕大多數降解狀態的木質文物,細胞壁極度脆弱,難以保持原狀,最終會變形塌陷。雖然存在一些飽水木質文物自然干燥的成功范例(如泉州灣宋代古船),飽水木質文物通常都需要采用加固材料進行加固。從 18 世紀早期,各種不同的加固方法就用于飽水木質文物的保護。

明礬也許是最早用作飽水木質文物加固材料的合成化合物。在 20 世紀早期,明礬在斯堪地納維亞半島被廣泛使用。但是時至今日,保護人員終于認識到,明礬最終會對木質文物造成致命的危害,而一些研究機構目前正致力于研究將明礬從處理過的木質文物中抽提出來的方法。

聚乙二醇(PEG)最早被用于著名的瑞典戰船 Vasa 號的脫水加固,此后,成為應用最為廣泛的飽水木質文物的脫水加固材料。各種分子量的 PEG,包括400,600,1000,1500,2000,4000 都被應用于飽水木質文物的脫水加固。

作為 PEG 的替代物,與 PEG 非常相似的多元醇在亞洲應用較為普遍,十六醇和十八醇在中國是較為常用的多元醇。

糖和糖醇也用于飽水木質文物的加固劑。蔗糖是第一個用于飽水木材加固的糖類化合物,1980 年代以后,很多研究關注于糖類的應用。由于具有良好的長期穩定性和耐水解性,海藻糖、三氯蔗糖等都被試驗用于作為蔗糖的替代物。此外,糖醇,例如乳糖醇也用作脫水加固材料。

密胺 - 甲醛樹脂也用于飽水木材的加固劑。從 1998 年起,Kauramin 樹脂開始在德國被用于飽水木材的加固。密胺 - 甲醛樹脂在木材中具有良好的滲透性,使得木材具有良好的穩定性。乙二醛在中國作為飽水木質文物的加固材料使用,特別是用于漆器木胎的加固。

除去化學脫水加固方法以外,加固材料輔助物理干燥方法,例如真空冷凍干燥、超臨界流體干燥等方法也常應用于飽水木質文物的脫水加固。

此外,如果木材中鹽分的含量較高,在填充加固之前還需要進行脫鹽處理。脫鹽的主要方法跟其他材質文物的脫鹽方法比較類似,主要是采用去離子水浸泡的方法。

一般來說木質文物的保護通常要經歷一個比較漫長的過程。

部分降解的木材細胞壁

木材中的真菌孢子

木材中的真菌菌絲

木材干縮示意圖,

引用自Barry Kaye, Conservation of Waterlogged

Archaeological Wood, Chemical Society Reviews,

1995,24(1):35-43

木材中的沉積鹽

木材中的沉積鹽

木材中的沉積鹽

華光礁一號脫鹽池

記者:您做過海洋出水木質文物保護相關研究,請問海洋出水木質文物保護有哪些特別之處?現在有哪些研究熱點或急需解決的問題?

沈老師:與陸地埋藏的飽水木質文物相同,海洋出水木質文物的保護也需要經過填充加固、脫水定型等過程。與陸地埋藏的飽水木質文物有所區別的是海洋出水木質文物中含有大量鹽分,如氯化鈉、硫酸鹽。

海 洋 近 海 表 面 富 含 氧 氣, 有 機質的腐敗消耗氧,當氧消耗殆盡時([O 2 ]<10-6mmol/L),就形成了低氧或無氧環境。在這種條件下,微生物在新陳代謝過程需要利用其他化合物代替氧作為電子受體。硫酸鹽還原菌在代謝有機小分子過程中,以硫酸鹽作為電子受體,使之還原成硫化物。生成的 HS -可以與溶解的 Fe 2+ 反應生成鐵的硫化物。對于沉船來說,船上往往裝載有鐵制品,例如鐵炮、鐵鍋、鐵釘等,HS -會與鐵發生反應,生成大量硫鐵化合物。還原態的硫鐵化合物在有水存在時極易發生氧化,生成硫酸,促進木材中本已受到破壞的纖維素發生進一步降解。其次,Fe 2+ /Fe 3+ 之間的氧化還原反應會對硫鐵化合物的氧化及有機質的降解起到催化作用。此外,隨著硫鐵化合物的逐步氧化,單位分子體積發生膨脹,一旦失水析出,會對纖維產生應力破壞。

著 名 的 瑞 典 沉 船 Vasa 號 自 2000年 起, 出 現 白 色 或 黃 色 鹽 析 出 的現 象, 經 分 析 主 要 成 分 為 黃 鉀 鐵 礬(KFe 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ) 、 綠礬 (FeSO 4 ·7H 2 O) 、石膏(CaSO 4 )、硫單質等;同時伴隨有船體木材的酸化,pH 值低于 3,局部甚至低于 1。研究表明這些現象發生的主要原因是木材中沉積的硫鐵化合物在空氣中發生了氧化,生成硫酸以及各種硫酸鹽,而這一過程最終可能導致船體本身崩解。在英國沉船 Mary Rose 和澳大利亞海域沉船 Batavia 等由海水中打撈的木船上也發現了同樣問題。2004-2013 年,連續三屆國際博物館協會藏品保護委員會飽水有機質文物工作組(WOAM)會議都專門針對此展開了專題討論,探討相關的實驗研究和應用技術。可以說,海洋出水木質文物中的硫鐵化合物已經成為威脅海洋出水木質文物,特別是木船的重要因素,也是國際上飽水有機質文物保護領域備受關注的熱點問題。

國際博物館協會藏品保護專業委員會飽水有機質文物保護工作組 2013 年會議(WOAM 2013)在土耳其伊斯坦布爾舉行。會上設置了專題,對海洋出水木質文物中硫鐵化合物相關問題進行了報告和討論。會后,對目前世界各國海洋出水木質文物中硫鐵化合物問題的研究進展進行了一次問卷調查,調查的對象包括瑞典、美國、中國、澳大利亞、法國等國的保護工作者。調查結果表明,各個國家采取的方法有所不同,都起到一定效果,但如何確定硫鐵化合物脫除量、硫鐵化合物脫除終點、脫除過程對于木材本體的影響等問題尚未有定論。

目前在我國已經發掘的海洋出水木船, 如近年發掘的華光礁Ⅰ號、 南海Ⅰ號、南澳Ⅰ號、寧波小白礁Ⅰ號以及上世紀七十年代發掘的泉州灣宋代古船中均發現了程度不等的硫鐵化合物的存在。隨著海洋考古的發展,未來可能還有更多的古代木質沉船和木質文物被發掘,因此在后續的保護處理過程中如何對硫鐵化合物進行控制,需要認真思索和不斷試驗,針對文物具體狀況提出適宜的技術方法和解決方案,盡量延長海洋出水木質文物的保存時間。

記者:請您分享一個木質文物保護方面的典型案例。

沈老師:從 2009 年開始,中國文化遺產研究院承接了華光礁一號保護方案編制工作。華光礁Ⅰ號是一艘南宋時期的沉船,是中國在遠洋海域發現的第一艘古代沉船。華光礁位于西沙群島中部靠南,華光礁 I 號沉船遺址位于礁盤內的西北邊緣,于 1996 年被中國漁民在潛水捕魚時發現,1998 年中國國家博物館和海南文物部門初步試掘,出水文物約 1800 件。2007 年,中國國家博物館和海南省文體廳,共同組建了西沙考古工作隊,開始正式對“華光礁Ⅰ號”沉船遺址進行考古發掘。2008 年 11 月至 12 月期間,西沙考古工作隊將船體拆解后打撈出水。在華光礁 I 號拆解船體總殘長 17 米、殘寬 7.54 米。大部分船體構件的表面呈淺褐色,部分呈黑色,表面還可見許多裂紋和船蛆腐蝕的痕跡。

針對華光礁 I 號沉船的狀況,我們做了詳細的病害評估,包括樹種、木材化學組成、含水率、微生物病害、木材中沉積的鹽分等各個方面。特別針對木材中的硫鐵化合物開展了研究。根據評估的結果制定了具有針對性的保護方案。目前華光礁 I 號保護的一期工作已經順利通過國家文物局驗收,下一步將開始二期保護方案的制訂及實施工作。

記者:可否介紹一下目前國際上對于飽水木質文物保護的研究有什么新的進展?

沈老師:國際博物館協會藏品保護委員會(ICOM-CC)下設飽水考古有機材料工作組(Wet Organic ArchaeologicalMaterials Group),這個工作組每三年召開一次會議。與會的都是世界各國從事飽水有機質文物保護的專業人員,飽水木質文物保護通常是會議的重要討論內容。

例如,2016 年的會議報告了一些新技術和新材料。例如采用穩定的,不易分解的非還原性糖及糖醇,包括甘露醇、山梨糖醇、三氯蔗糖,特別是海藻糖等作為飽水木材填充加固材料;采用二氧化鈦與酰胺低聚體的復合物作為木材的保護材料,在起到填充作用的同時還具有抗菌效果。采用異丁子香酚合成了具有類木質素結構的低聚物,用于飽水木材的填充加固。采用癸二酸鈉減緩由于硫鐵化合物氧化所引起的酸化。采用殼聚糖、納米氫氧化鈣復合材料對曾經填充過明礬的木質文物進行脫酸等技術。采用光學相干斷層成像(OpticalCoherence Tomorgraphy(OCT))檢查木材內部的狀況,可以得到表面和內部的解剖信息。將質譜技術用于木材降解程度的研究,比較了直接進樣質譜、熱裂解氣相質譜、氣相色譜 - 質譜聯用等技術的分析效果,比較了不同質譜技術之間的差異。此外還有將攝影測量的方法用于比較脫水前后的形變,以及將水果硬度計用于飽水木材強度的測定等。

通過國際會議的交流,從事文物保護的人員可以了解國際上飽水木質文物保護的最新進展情況,從而促進自身文物保護方法和技術的進步。

記者:您從事文物保護工作十余載,請談談您的切身感受。對有志從事文物保護工作的年輕人,您有哪些建議?

沈老師:從熱力學的角度來看,封閉系統中自發的過程都是熵增的過程,是從有序到無序的過程。材料的老化、腐蝕乃至于破壞是一個自發的過程,而文物保護則是要盡量減緩這個過程,需要抗拒自然力,因而難度非常大。文物是不可再生的,不當的保護就是破壞。文物保護可以說是一項非常復雜的工作,涉及到的專業非常多,文理夾雜。同時文物保護又是一個應用性非常強的行業,學校學到的知識是遠遠不夠的。因而,任何一個想要進入這個行業的年輕人還是需要虛心學習,耐心積累,悉心工作,才能夠切實做好文物保護工作。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414