在簡化環境因素的前提下,探討 “青銅病”發生的臨界相對濕度。實驗過程中,通過顯微觀察和 X 射線衍射儀等分析手段,監測活性 CuCl 以及 CuCl 與 Cu 的混合物在不同相對濕度下向“粉狀銹”轉化所需的時間。研究表明,在相對濕度為 60% 以上,CuCl 發生化學反應的速度很快;當相對濕度為 40% 時,發生化學反應的速度非常緩慢,但仍有少量氯銅礦的生成。可以肯定,40% 作為青銅器長期保存的安全限是不夠的。此外,需要說明的是,由于環境中影響因素較多,加之活性的 CuCl 在古青銅銹層中所處位置的復雜性,因此“青銅病”臨界相對濕度應為一個范圍,而不應是某個確定的值。

“青銅病”實質是一個循環腐蝕的過程,在這一過程中活性 CuCl、水和氧氣是發生“青銅病”的主要原因。水在青銅病發展過程中是必須的,表面化學的現代觀點認為,若RH 為 60%,溫度為 20℃,金屬表面能吸附的單分子的水的層數大約為 15,在RH 為 90% 時,大約可增加到 27。當單分子水層數達到 3 以上,就具有水的化學性質。David.scott 在其文章中曾對國外已發表有關氯化亞銅和“青銅病”研究的文章做了詳盡的總結,并重點討論了氯化亞銅與相對濕度之間的關系。將CuCl 壓片、CuCl 與 Cu 粉的混合物壓片放于 RH 為 42 ~ 46% 的潮濕柜中,經過兩年時間的實驗,結果表明 CuCl 壓片及 CuCl 與 Cu 粉的混合物均未觀察到有明顯變化。因此,他認為將銅器保存在RH 為 42 ~ 46% 之間就足夠了。國內廖原在對濕度對青銅銹蝕影響的研究中,只是定性地說明了濕度越大,粉狀銹蔓延擴大的越快,并沒有對保存青銅器所需的臨界濕度做過定量的研究,國內其它一些保護文獻也將青銅器保護的臨界相對濕度定在 45% 或 50%。然而,有關相對濕度在腐蝕中的作用及青銅器保存的臨界相對濕度目前尚不清楚。這其中包括:CuCl 在多大的相對濕度以下是穩定的;在多大的濕度之下,青銅器上暴露于空氣中的 CuCl 是穩定的。本研究是在上述文獻的基礎上,從探討 CuCl、CuCl 與 Cu 的混合物以及 CuCl 在仿制青銅上在不同相對濕度下向“粉狀銹”轉化的化學反應入手,研究青銅器保存的臨界相對濕度。

實驗方法

Rice及其合作者在對館藏環境下 (污染物包括了二氧化硫、氮氧化物,氨、還原性硫化物氣體氯氣和空氣浮塵)銅及其它合金腐蝕速率的測定研究中,得出了腐蝕速率 r、濕度 RH 之間的函數關系為 r=ae 4.6RH ,Rice 指出,在復雜的環境組分中,基本無法找到一個臨界的濕度值,因此需要對復雜的環境簡單化,本實驗將環境溫度設為 20℃不變,無其它有害氣體的參與(這將是未來博物館中文物的常規保存條件),在此基礎上探討青銅器保存的臨界濕度。

根據需求設計了以下兩種實驗,分別在不同相對濕度下放置不等時間進行觀察。

(1) 純 的 CuCl 壓 片、CuCl 和 Cu粉混合壓片(1:1 重量比)在 80%、70%、60%、40% 相對濕度中放置不等時間,探討純 CuCl 試劑在多大的濕度以下是穩定的。

(2)純的 CuCl 粉末均勻灑在仿制青銅試片上,在 80%、70%、60%、40% 相對濕度中放置不等時間,探討CuCl 在實際青銅器上發生化學反應的臨界濕度。

實驗所用樣品、試劑和儀器

仿制青銅試片成分分別為 Cu 85,Sn 12,Pb 3,青銅試片表面用 320 目、600 目水砂紙逐級打磨平整,經純凈水沖洗后,用分析純乙醇擦干凈,置于干燥器中待用。

CuCl和Cu粉均為分析純的化學試劑,CuCl因屬于活性試劑放置于干燥器保存。

顯微觀察所用的是德國 Zeiss 公司生產的 AXIOPLAN2 型金相顯微鏡。

物相分析采用德國布魯克公司的 D8discover 二維面探測型衍射儀。

恒溫恒濕箱為德國 binder。

結果與討論

(1) 純 CuCl 壓 片、CuCl 和 Cu 粉混合壓片在 RH 為 80%、70%、60% 和40% 相對濕度下的反應變化情況及物相鑒定。

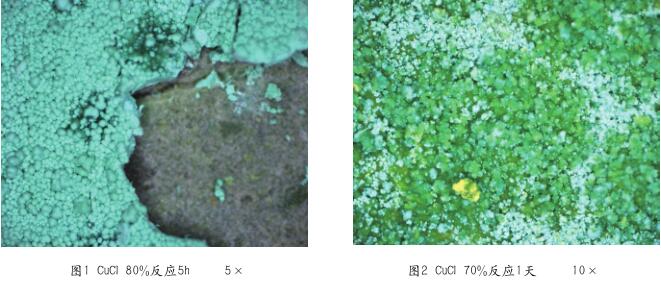

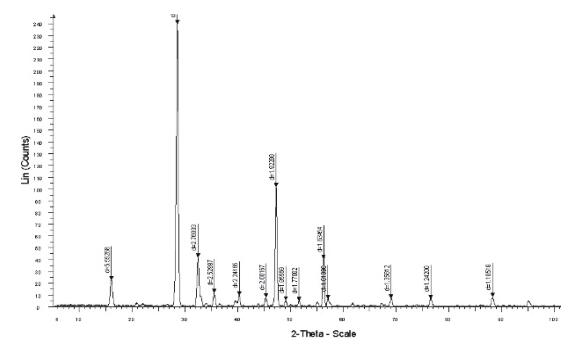

RH 為 80%、70% 和 60% 相對濕度下,5× 顯微觀察發現 CuCl 壓片分別于5h、1 天和 5 天顏色發生變化,壓片變得疏松膨脹(見圖 1、2 和 3),XRD 分析表明 CuCl 已有部分轉變為氯銅礦和副氯銅礦的混合物;在 RH40% 下放置了135 天,表面沒發生明顯的變化,壓片內部有一些細小顆粒(見圖 4),XRD分析表明壓片表面只有微小部分物相轉變成氯銅礦。

在 RH 為 80%、70% 和 60% 情況下, CuCl 和 Cu 粉混合壓片分別于5h,1 天,5 天內即有新的淺綠色物相生成,凸起于壓片之上(見圖 5、6 和7),物相分析表明生成的淺綠色物主要為副氯銅礦與氯銅礦的混合物;在RH 為 40%,反應進行到第 135 天,肉眼觀察壓片無明顯變化,但顯微鏡觀察發現壓片表面有非常細小的綠色顆粒生成(見圖 8)。可見,CuCl 和 Cu粉混合壓片在不同相對濕度下的反應情況與純 CuCl 幾乎相同。

(2)純 CuCl 試劑均勻灑在仿制青 銅 試 片 上, 在 RH 為 80%、70%、60%、40% 的相對濕度下試片表面腐蝕狀況及反應變化情況如下,

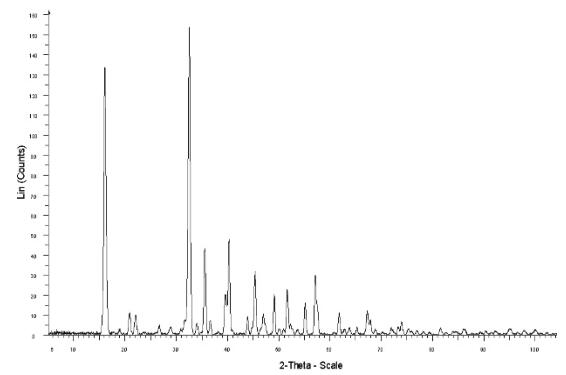

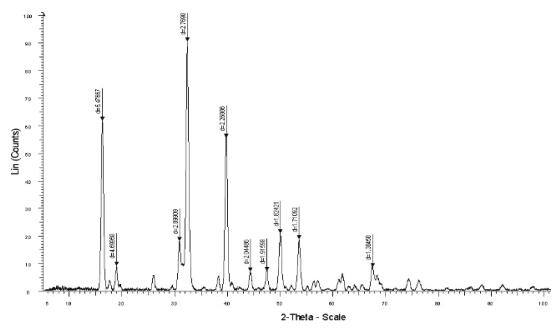

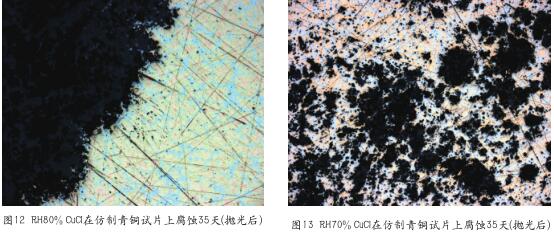

在 RH 為 80% 相對濕度下,XRD 分析表明,反應到 3h 時,XRD 分析試劑為CuCl 和 Cu(OH)Cl 的混合物(圖 9);反應到 8h 時,為 Cu(OH)Cl、CuCl 2 ·2H 2 O 和副氯銅礦的混合物 (圖10) ; 反應到24h時,試劑全部轉化為副氯銅礦和氯銅礦的混合物,且以副氯銅礦為主(圖 11),青銅表面被腐蝕為黑色,基體表面明顯有淺綠色的銹蝕物長出;反應到 35 天時,基體腐蝕更為嚴重,表面長出的淺綠色銹蝕物增多,且基體銹蝕物為氯銅礦與副氯銅礦的混合物,也是以副氯銅礦為主。顯微觀察顯示試片表面有非常嚴重的蝕坑,見圖 12。

可知CuCl向粉狀銹轉變過程的物相變化為:CuCl → Cu(OH)Cl → CuCl 2 ·2H 2 O →副氯銅礦與氯銅礦的混合物。

圖9 RH80%下,CuCl在仿制青銅上反應3h后的XRD譜圖

圖10 RH80%下,CuCl在仿制青銅上反應8h后的XRD譜圖

圖11 RH80%下,CuCl在仿制青銅上反應24h天后的XRD譜圖

RH70%: 反 應 第 1 天, 試 劑 為CuCl 和 Cu(OH)Cl 的混合物;第 6 天,試劑部分生成副氯銅礦和氯銅礦的混合物;反應到第 35 天,試劑疏松膨脹,大部分為淺綠色,XRD 分析表明淺綠色物為副氯銅礦與氯銅礦的混合物,但以氯銅礦為主,基體銹蝕物為氯銅礦與副氯銅礦的混合物,也是以氯銅礦為主。顯微觀察(圖 13)顯示試片表面有非常嚴重的蝕坑,但蝕坑未完全連成片,較 80% 程度輕。

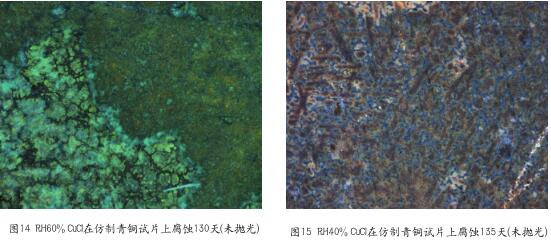

RH60%: 反 應 第 7 天, 試 劑 為Cu(OH)Cl 和 CuCl 混合物。反應第 24天,試劑下青銅表面已長出淺綠色銹蝕物,反應進行到第 130 天時,綠色銹蝕物增多。XRD 分析表明試劑只有部分轉化為氯銅礦與副氯銅礦的混合物(氯銅礦為主),基體銹蝕物為氯銅礦與副氯銅礦的混合物,也是以氯銅礦為主。顯微相觀察(圖 14)顯示試片表面有嚴重的蝕坑,但較 70% 程度輕。

RH40%:35 天后取樣分析,生成Cu(OH)Cl 和 CuCl 混合物;反應進行到 135 天,基體表面無明顯的淺綠色銹蝕物長出。試劑顏色變深,物相鑒定為 CuCl、Cu(OH)Cl 及少量氯銅礦的混合物,金相觀察顯示試片表面沒有蝕坑和銹蝕物(圖 15)。196 天后試劑為 CuCl、Cu(OH)Cl 及少量氯銅礦的混合物。由此可知,在 RH40% 下,CuCl 因其反應速度較慢,但已有微量氯銅礦生成, 長期保存不可完全忽略。從這點來講,CuCl 在該濕度下是不穩定的。

結論

(1)CuCl 壓片、CuCl+Cu 粉壓片在RH 為 80%、70% 和 60% 相對濕度下,分別于 5h、1 天和 5 天發生變化,部分CuCl 生成氯銅礦或副氯銅礦;在 RH 為40% 下,反應進行到第 135 天時的物相主要為 CuCl 與 Cu(OH)Cl,只有微量氯銅礦生成。

(2)CuCl 向粉狀銹轉變過程的物相變化為,先生成 Cu(OH)Cl,之后為CuCl 2 ·2H 2 O,最終轉換為氯銅礦與副氯銅礦。

(3)由于環境中影響因素較多,加之活性的 CuCl 在古青銅銹層中所處位置的復雜性,因此“青銅病”臨界相對濕度應為一個范圍,而不應是某個確定的值。在 RH 為 60% 以上,CuCl 發生化學反應的速度很快,而在 RH 為 40%,雖然 CuCl 本身轉變為粉狀銹的速度非常緩慢,但觀察表明,在一定的時間內,仍有微量氯銅礦生成,可以肯定40% 作為青銅器長期保存的安全限是不夠的。

參考文獻

[1] Graedel, T. E. 1987. Copper patinasformed in the atmosphere, II: A qualitativeassessment of mechanisms. CorrosionScience 27:721-40.

[2] David A.Scott. Bronze disease: a reviewof some chemical problems and the role ofrelative humility. J Am Inst Conserv, 1991,vol. 29, No.2:193-206

[3] 廖原。青銅文物銹蝕機理及有害銹轉化劑研究。文物保護與考古科學, 2003, Vol. 15,No.2: 20-23

[4] 陳元生,解玉林。博物館文物保存環境質量標準研究。文物保護與考古科學,2002, Vol.14, No.2: 182

[5] Rice,D.W., P.Peterson,E.B.Rigby,P. B . P. P h i p p s , R . J . C a p e l l , a n dR.Tremoureux. Atmospheric corrosionof copper and silver. Journal of theElectrochemical Society 128:275-84

作者簡介

成小林:博士,中國國家博物館副研究館員。主要研究方向為金屬文物保護,現代分析技術特別是拉曼光譜和紅外光譜在文物及考古藝術品中的應用。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414