主辦單位——中國腐蝕與防護學會

中國腐蝕與防護學會是中國科學技術協會的組成部分,是經民政部登記,具有獨立法人資格的學術性,行業服務性群眾團體。

中國腐蝕與防護學會團結全國腐蝕與防護科技工作者,民主辦會,依法辦會,服務社會,開展國內外學術交流與合作,傳播科普知識和先進生產技術,編輯出版學術期刊,開展繼續教育,為腐蝕與防護學科建設服務,為腐蝕與防護行業的科技工作者及企事業單位服務,維護廣大會員的合法權益。

中國腐蝕與防護學會成立于 1979 年11 月,現有會員 2 萬多名,團體會員單位 1600 個,設有 5 個工作委員會,17個專業委員會,在北京、上海、遼寧等15 個省市成立了地方學會。

參加的國際組織有:國際腐蝕理事會(International Corrosion Council),亞太地區材料和腐蝕協會(Asina Pacific &Corrosion Association)和世界腐蝕組織(World Corrosion Organization)。

聯合主辦單位——國家材料環境腐蝕平臺

隨著海洋強國夢的確立,海洋開發的步伐不斷加快,海洋環境中工程結構材料腐蝕成為目前迫切需要解決的問題。海水環境下腐蝕數據的積累、腐蝕規律的研究、材料壽命的記錄與研究,具有現實的學術、學科方面的意義。

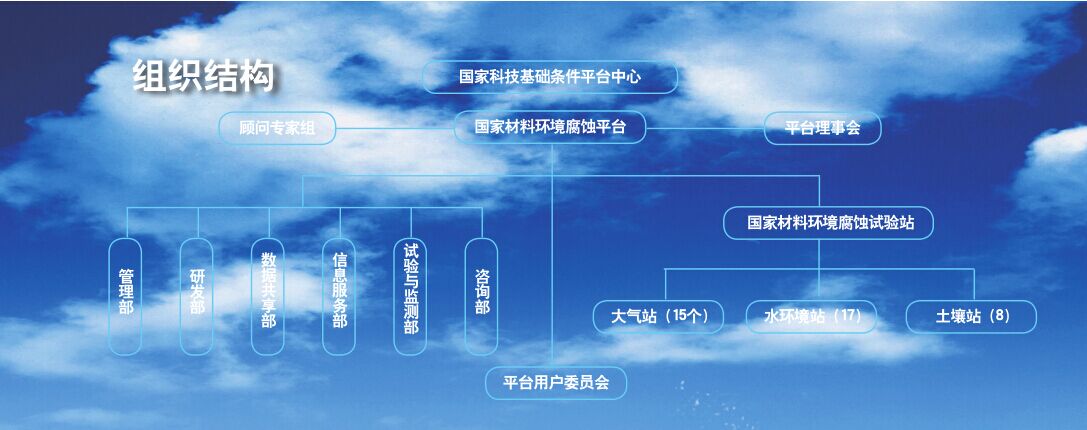

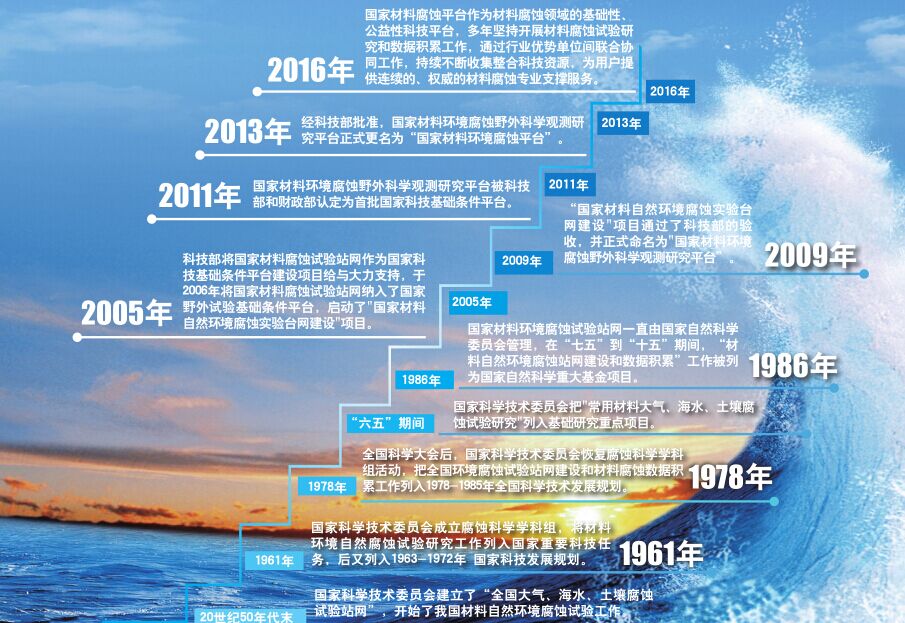

國家材料環境腐蝕平臺(簡稱材料腐蝕平臺)是由科技部批準建設的 23 家國家科技基礎條件平臺之一,是長期從事材料環境腐蝕數據積累和試驗研究的基地,是材料腐蝕試驗、檢測分析的權威機構,也是材料腐蝕基礎科學研究和人才培養的平臺。

多年來,材料腐蝕平臺在科技部、國家自然科學基金會的支持下,由民口部門和國防部門共同建設。目前,整合建成了由 30 個國家級試驗站和材料腐蝕平臺中心構成的國家材料環境腐蝕試驗研究基地,構建了國家材料環境腐蝕數據共享服務平臺,開通了門戶網站——中國腐蝕與防護網。平臺充分運用現代信息技術,有效整合科技資源,為科學研究、技術研發、企業創新及重大工程建設提供信息化、網絡化科技支撐服務。

國家科技基礎條件平臺中心是科技部直屬事業單位,致力于推動科技資源優化配置,實現開放共享,其主要職責是:承擔國家科技基礎條件平臺建設項目的過程管理和基礎性工作;承擔國家科技基礎條件平臺建設發展戰略、規范標準、管理方式、運行狀況和問題的研究,以及國際合作與宣傳、培訓等工作;承擔科技基礎條件門戶系統的建設與運行管理工作;參與對在建和已建國家科技基礎條件平臺項目的考核評估和運行監督工作。

聯合主辦單位——中國海洋材料產業技術創新聯盟

2016 年 6 月 24 日,為了推動我國海洋材料的研發和應用,加快實現海洋強國戰略,由中國工程院“海洋工程中關鍵材料發展戰略研究”重點咨詢項目組發起,中國海洋材料產業技術創新聯盟及湖北省國防工業辦公室主辦,武漢鋼鐵(集團)公司、武漢科技大學、湖北省船舶與海洋工程裝備院士工作中心、海洋工程用鋼產業技術創新戰略聯盟、《中國材料進展》雜志社承辦,中國工程院化工冶金與材料工程學部、中國工程院機械與運載工程學部、科技部高新技術發展及產業化司、科技部創新發展司、工信部原材料司、國家海洋局科技司、湖北省人民政府、中國腐蝕與防護學會為支持單位的“中國海洋材料產業技術創新聯盟”成立大會在武漢舉行。

中國海洋材料產業技術創新聯盟由武漢鋼鐵(集團)公司、武漢科技大學、南京工業大學、中國海洋大學、上海交通大學等 90 多家單位組建,由海洋鋼鐵材料分盟、鈦合金分盟、有色金屬材料分盟、非金屬材料分盟、復合材料分盟、艦船與海工裝備分盟、焊接與裝備分盟、海洋資源綜合利用分盟、海洋材料腐蝕與防護分盟等分盟組成。涉及材料、海工、船舶等多個領域企業和高校,將更全面地掌握我國海洋工程材料的前沿動態,探討海洋材料的技術創新,促進海洋新材料的行業發展。將為我國海洋材料的協同創新與發展搭建一個良好的信息、交流、服務和數據平臺,對中國海洋材料的創新發展和海洋強國建設具有重大意義。

聯合主辦單位——海洋防腐蝕產業技術創新戰略聯盟

2010 年 11 月 23 日,海洋防腐蝕產業技術創新戰略聯盟簽約儀式在山東省青島市舉行。該聯盟由中國科學院海洋研究所牽頭,聯合海洋化工研究院、中國船舶工業總公司 725 研究所、廈門大學、青島港集團、日照港集團等國內 13家科研實力雄厚的研究院所、大學和 13家海洋防腐行業的知名企業共同組成。

該聯盟成立后將以解決船舶、橋梁、碼頭等涉海重大工程以及石油、天然氣等海洋能源開發過程中的腐蝕與保護問題為主,研究包括傳統材料和新型材料在內的各種材料與表面處理層,在海洋環境因素作用下遭受破壞的原因、過程機理及腐蝕控制與監測技術。該聯盟將在機制創新的基礎上,以海洋防腐蝕核心技術的研發、技術合作與交流、工程化應用為著力點,瞄準國際高技術前沿、針對海洋資源開發利用中的重大技術需求,以具有自主知識產權的創新性技術研發為基礎,以應用基礎研究、共性和關鍵技術攻關,工程化、產業化的推廣應用為手段,建立多樣化、多層次的自主研發與開放合作并存的創新模式,構建行業產學研結合的技術創新體系,增強我國海洋防腐蝕產業技術的總體實力,為我國海洋資源的開發利用保駕護航。

聯合主辦單位——耐蝕鋼產業技術創新戰略聯盟

從 20 世紀初至今,世界各國對耐蝕鋼進行了深入研究,將耐蝕鋼逐漸作為普通鋼種廣泛應用。20 世紀六十年代,我國開始進行耐蝕鋼的研究和大氣暴露試驗,結合我國資源優勢開發出08 CuPVRE 系列、09 CuPTi 系列數十種耐不同腐蝕介質、不同強度級別的鋼種,但耐蝕鋼產業技術與國際先進水平相比還存在差距。2010 年,中國鋼鐵工業協會、鞍鋼集團、中國鋼研發起,相關企業、高校、科研院所參加,共同成立了耐蝕鋼聯盟。

鞍鋼、中鋼協、武鋼、寶鋼等 12家理事單位,中國科學院金屬研究所、天津鋼管、江陰興澄特種鋼鐵、冶金標準研究院及其他相關單位的代表和專家技術委員會的成員參加了會議。

耐蝕鋼聯盟是面向我國航空航天、清潔能源、現代交通、先進制造、石油化工等領域的發展需求,重點突破耐蝕鋼關鍵材料技術,形成具有國際先進水平的高品質耐蝕鋼材料體系和生產工藝流程,獲取一批自主知識產權,以點帶面推動耐蝕鋼產業結構調整與優化升級,實現高品質耐蝕鋼材料國產化和規模應用。建立一批專業化生產示范線和國家級研發平臺與中試基地,加強產學研用合作,培養一批高水平耐蝕鋼研發創新團隊,形成從基礎研究、前沿技術研究到應用開發與集成示范的全鏈條協同創新新格局。通過聯盟把我國的耐蝕鋼產業做大做優做強,為耐蝕鋼產業技術發展作出新貢獻。

聯合主辦單位——海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室

海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室是國家科技部于 2015 年9 月批準建設的第三批企業國家重點實驗室之一,是我國首個在海洋裝備用金屬材料及其應用領域設立的國家重點實驗室。海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室根據國際和行業的發展需求,針對海洋裝備用金屬材料急需解決的技術瓶頸與關鍵裝備材料,設置了海洋裝備用金屬材料冶金技術、海軍裝備用金屬材料制備技術、海洋工程用金屬材料制備技術、海洋裝備用特種金屬材料制備技術以及海洋裝備用金屬材料應用技術五個研究方向,主要從事海洋裝備用金屬材料的應用基礎研究、關鍵技術和共性技術研究。實驗室現有固定人員 113 人,研究人員 106 人,科研用房面積 4.3 萬平方米,擁有基礎及共性技術、應用技術和工業制備生產三個試驗平臺,中試生產線 4 條,各類大型科研儀器設備近百臺(套)。實驗室聘請了國內 15 名知名院士、專家為實驗室學術委員,中國工程院翁宇慶院士擔任實驗室學術委員會主任,侯保榮院士和曾恒一院士擔任實驗室學術委員會副主任。實驗室的建設將有力推動海洋裝備用金屬材料領域前沿技術和和共性技術的研究,促進海洋裝備用金屬材料的基礎研究成果轉化和科研成果的產業化,提高行業技術水平和企業自主創新能力,成為引領和推動海洋裝備用金屬材料領域的“產、學、研、檢、用”相結合的重要平臺。

實驗室特點與優勢創建基礎性、跨學科和開放式的海洋裝備用金屬材料及應用國家重點實驗室,其主要目的是瞄準我國海洋裝備制造業對材料的戰略需求與發展方向,搭建我國海洋裝備用金屬材料“產、學、研、檢、用”技術平臺,以核心技術帶動產業發展,對我國海洋裝備用金屬材料應用形成有力的技術支撐,推進更新換代,大幅度提高海洋裝備用金屬材料的國產化率。

海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室形成了功能完備、具有國際先進水平的金屬材料研發支撐平臺。一方面,冶金性能實驗室、煉鋼實驗室、冶金水力模型實驗室、軋鋼實驗室、材料腐蝕實驗室、焊接實驗室等十余個專業實驗室以及四套 / 條冶金工藝與材料實驗裝置 / 生產線,具備從原料、煉鐵、煉鋼、軋鋼到產品開發一整套具有國際先進水平的基本滿足創新工作需求的試驗、實驗檢測手段。另一方面鞍鋼具有以世界先進 5500 軋機為核心的功能完備、品種規格齊全的海洋裝備用金屬材料生產裝備及技術。因此,海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室落戶鞍鋼,為鞍鋼進一步拓展該領域市場創造了良好條件。一是重點實驗室將發揮研究開發中心和國際性學術交流中心的作用,吸引、凝聚和培養更多優秀技術人才,走出一條屬于自己的自主創新之路,助力國家實現“海洋強國”的夢想。二是實驗室將重點打造三個實驗平臺,即基礎及共性技術實驗室平臺、工藝流程中間實驗平臺、應用技術實驗平臺,通過三個平臺的建設,在海洋裝備用金屬材料基礎研究、材料制備關鍵技術及工程化應用、材料檢測評價要求及相關技術標準制定等方面達到國際先進水平。三是實驗室將助推鞍鋼對接海洋裝備制造業發展需求,研發出更多更高端海洋裝備用金屬材料,進一步拓展鞍鋼品牌市場占有率,鞍鋼制造將跨洋越海駛向蔚藍色的海洋。

聯合主辦單位——中科院海洋新材料與應用技術重點實驗室

中國科學院海洋新材料與應用技術重點實驗室第一屆學術委員會第一次會議暨中國科學院海洋新材料與應用技術重點實驗室揭牌儀式于 2013 年 8 月 17日在實驗室依托單位中科院寧波材料所舉行。

實驗室定位:

中國科學院海洋新材料與應用技術重點實驗室是在前期論證的基礎上,經2013 年 4 月中科院院長辦公會議正式批準建立的,實驗室定位于“海洋新材料與工程化技術應用基礎研究及高技術創新應用研究”,是我國材料領域海洋特色鮮明的一個重點實驗室。

聚焦海洋新材料應用基礎研究及高技術應用創新研究,以國家海洋戰略和區域海洋產業需求為導向,重點致力于海洋新材料的基礎研究、工藝技術集成和工程化應用,研究材料和海洋環境的相互作用,加速推進以解決電化學耦合腐蝕、生物污損、力學 - 化學交互磨損等三類重大海洋材料損傷和防護的機理和技術為核心的協同能力,逐步完善海洋新材料設計制備新思路、耦合損失新機理和海洋新材料創新體系,成為海洋新材料向產業化轉化和國防應用的橋梁和紐帶,將實驗室打造成具有核心競爭優勢的高水平實驗室。

人才隊伍:

實驗室現有固定人員 70 人,包括中國工程院院士 1 人,研究員 19 人(優秀青年基金獲得者 2 人、國家千人計劃3 人、青年千人計劃 2 人、國家萬人計劃青年拔尖人才1人、中科院“百人計劃”

人才 5 人、“浙江省千人計劃”4 人),副研究員(高工)19 人,博士后 10 人,留學生 3 人,高級訪問學者 6 人,在讀計劃內研究生 30 人,聯合培養研究生35人,課題生58人。自實驗室成立以來,注重團隊式的協作攻關,形成以學術帶頭人為核心、技能互補、分工協作的學術團隊,發揮高層次人才的領軍作用,大大地提高了團隊的總體科研水平和應用推廣能力。通過搭建一流的科研實驗平臺、引進優秀青年科研骨干、鍛煉科研一線人員、加強國際國內交流與合作、培養學者精神等措施,實驗室已成為國內海洋新材料和防護技術領域頗具影響的研究集體之一。

實驗室主任:王立平 研究員;

實驗室副主任:汪愛英 研究員;

實驗室學術委員會主任:薛群基 院士;

實驗室學術秘書:趙文杰 研究員;

實驗室行政秘書:鄭琴

平臺建設方面:

實驗室目前擁有科研和辦公用房4000 多平方米,擁有各類材料工藝設備和專業檢測設備總值達 4500 萬元。目前海洋新材料專業測試下設有七個實驗室(海洋功能涂層檢測實驗室、海洋環境模擬評價實驗室、減阻水洞實驗室、鹽霧加速實驗室、生物污損實驗室,磨蝕電化學實驗室和模擬深海環境的力學實驗室)。此外,為了彌補實驗室在自然環境試驗場方面的嚴重不足,實驗室通過與國家材料環境腐蝕平臺,國家電網以及中科院南海海洋所等合作,建立了相關海洋(南海)大氣環境和土壤環境試驗站。此外,掛靠單位中國科學院寧波材料技術與工程研究所還擁有價值2 億多元的各類分析檢測設備,具備從事海洋材料設計、制備、分析、評價、檢測的能力。

專利情況:

實驗室依托的中科院寧波材料技術與工程研究所以把科技轉化為生產力為宗旨,高度重視成果轉化。2012-2016年共申報國家發明專利 302 件,獲得授權發明專利 162 件,其中多件發明專利成功進行了轉化及實施,推動了我國海洋新材料技術的科技進步,支撐了國防高技術工業及海洋工程裝備制造工業的發展。

發表論文:

2012-2016 年度實驗室在國內外刊物發表論文 319 篇,其中 SCI 收錄論文 233 篇, 影 響 因 子 IF>5 的 37 篇,IF>3 的 111 篇; 在 本 領 域 防 護 涂 層材料表界面設計及磨蝕性能主流刊物如 ACS Applied Materials&Interfaces、Corrosion Science、Surface and CoatingTechnology、Applied Surface Science、Wear、Tribology International 發 表 論 文100 余篇,發表論文質量和數量呈連年陡增態勢。

經過 4 年的飛速發展,實驗室在海洋新材料開發、應用及相關基礎研究方的貢獻。為此,實驗室將一如既往地凝練學科研究方向目標,關注科研隊伍建設,重視核心骨干青年人才培養;加強海洋新材料領域多學科交叉,強化對研面取得了重要進展,在國內外已形成重要影響。未來五年,實驗室將瞄準國際海洋新材料的發展前沿,面向國家對海洋新材料與高端裝備的重大需求,在四個主要研究方向上從基礎到應用開展研究工作,為國家海洋科技事業和涉海國防高技術領域的發展不斷做出新的更大究成果的積累總結,快速推動海洋新材料與技術在我國海洋經濟領域以及涉海國防高技術領域的工程化應用和規模化推廣。

合作承辦單位——廣東海洋大學

廣東海洋大學是廣東省人民政府和國家海洋局共建的省屬重點建設大學,是一所以海洋和水產為特色、多學科協調發展的綜合性大學,是教育部本科教學水平評估優秀院校,是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系的大學,是入選廣東省高水平大學建設范圍的高校。

學校的前身是創建于 1935 年的廣東省立高級水產職業學校。她是廣東現代海洋水產教育的發端,幾經遷徙之后升格發展成農業部直屬的湛江水產學院。1997 年 1 月,由具有 62年辦學歷史的湛江水產學院和 39 年辦學歷史的湛江農業專科學校實質性合并組建湛江海洋大學。2001 年 12 月,湛江氣象學校并入湛江海洋大學。2005 年 6 月,經教育部批準,湛江海洋大學更名為廣東海洋大學。

學校坐落于祖國大陸最南端美麗的海濱城市——湛江市,校園總面積 4892 畝。現有的湖光校區(校本部)、霞山校區、海濱校區分別位于國家 AAAA 級旅游景區湖光巖世界地質公園東側、霞山區解放東路 40 號、湛江經濟技術開發區海濱大道 43 號。學校瀕臨大海,綠樹長青,鳥語花香,環境優美,是莘莘學子求學成才的理想之地。面向全國 26 個省、自治區、直轄市招生。現有全日制本科生、研究生、留學生 3.1 萬余人,獨立學院 2 萬余人,成人高等教育學生 1.5 萬余人。

學校堅持“質量立校、人才強校、學術興校、特色揚校”的辦學理念,實施“內涵發展、特色發展、創新發展”戰略,立足廣東,面向南海,輻射全國,以建設海洋和水產特色鮮明的高水平海洋大學為目標,培養具有國際視野和社會責任感,富有自主學習能力、實踐能力與創新精神的高素質專門人才和行業精英,服務國家海洋事業和地方經濟社會發展。

作為我國南海之濱唯一的海洋大學,學校的建設與發展一直得到黨和國家領導人的親切關懷和大力支持。1997 年 1月原國家主席楊尚昆在為海洋大學校牌揭幕時高興地說:我們國家很需要這樣一所大學。時任中央政治局委員兼廣東省委書記謝非、李長春、張德江和汪洋均對海大在推動海洋經濟發展方面寄予厚望。2014 年 11 月,中央政治局委員、廣東省委書記胡春華蒞校視察時指出,廣東海洋大學要深化改革,不斷創新,強化內涵發展,全面提高辦學質量,辦一流學科、一本院校,努力建設高水平海洋大學。廣東省人民政府原副省長歐廣源、李容根、劉昆同志和現任廣東省人民政府副省長鄧海光同志還先后擔任學校董事會主席。

學校設有水產學院、海洋與氣象學院、食品科技學院、農學院、機械與動力工程學院、海洋工程學院、經濟學院、管理學院、數學與計算機學院(軟件學院)、電子與信息工程學院、化學與環境學院、航海學院、文學與新聞傳播學院、法政學院、外國語學院、中歌藝術學院、馬克思主義學院、體育與休閑學院、繼續教育學院等 19 個二級學院以及 1 個獨立學院——廣東海洋大學寸金學院。

合作承辦單位——湛江市科學技術局

根據廣東省機構編制委員會《關于印發湛江市人民政府機構改革方案的通知》(粵機編〔2009〕18 號)精神,設立湛江市科學技術局(湛江市知識產權局),為市人民政府工作部門。

職責調整

(一)取消和調整已由市人民政府公布取消和調整的行政審批事項。

(二)將參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目、引進項目的論證職責逐步交給相關社會組織。

(三)將原市整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室(市保護知識產權舉報投訴服務中心)有關知識產權的職責從原市經濟貿易局劃入市科學技術局(市知識產權局)。

(四)增加牽頭組織實施產學研結合工作的職責。

(五)增加統籌、協調、指導知識產權戰略實施以及推進知識產權高層次戰略合作職責。

(六)增加組織建立知識產權預警、涉外應對、維權援助機制及推動建立知識產權統計和考核制度的職責。

(七)加強組織協調知識產權創造、運用、保護和管理體系建設的職責。

( 八 ) 加強專利行政執法及市場監督管理的職責。

主要職責(一)貫徹執行國家和省、市有關科學技術、專利工作的方針政策和法律法規,起草有關地方規范性文件。

(二)會同有關部門提出全市科技發展重大布局、優先領域政策性建議,編制和實施全市中長期科技發展規劃和年度計劃,組織實施全市重點基礎研究、應用研究、開發研究等科技規劃,負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究,牽頭組織經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術、共性技術攻關。

(三)會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

(四)承擔推進全市科技創新體系建設的工作。會同有關部門編制全市創新體系建設規劃,擬訂促進全市知識創新、技術創新的政策措施,制定科研條件保障規劃和提出相關政策,推進科技基礎條件平臺、實驗室體系和重點科研基地、產業創新平臺、重大創新基地建設和科技資源共享,擬訂科技促進企業自主創新的政策措施,會同有關部門認定創新型企業和自主創新產品,推動企業自主創新能力建設。

(五)會同有關部門擬訂高新技術及其產業化政策,指導高新技術產業化及應用技術的開發與推廣,會同有關部門組織、申報、認定高新技術企業和高新技術產品,指導高新技術產業開發區、各類科技示范推廣基地的建設。

(六)牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策,組織實施深化產學研合作行動計劃,會同有關部門制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范。

(七)組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策措施,指導農業科技園、各類農業科技示范基地建設,會同有關部門推進全市農村信息直通車工程和科技創新專業鎮建設,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

(八)會同有關部門提出科技體制改革的政策和措施建議、推進科技體制改革工作,審核相關科研機構的組建和調整,培育發展民辦科研機構,優化科研機構布局。

(九)擬訂科技服務業發展的政策和規劃,擬訂促進技術市場、科技中介組織發展的政策措施,負責技術市場、科技中介組織的指導和監督管理,制定科普規劃和政策,負責科技評估管理和科技統計管理,推進民營科技工作。

(十)負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技投入及優化科技資源配置的重大政策和措施建議。

(十一)負責科學技術獎評審的組織工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。

(十二)擬訂科技合作與交流的政策措施,組織實施政府間及有關國際組織間、區域間的科技合作項目。

( 十三 ) 負責組織協調全市保護知識產權工作,推動知識產權創造、運用、保護和管理體系建設,統籌、協調、指導知識產權戰略的實施工作,牽頭擬訂并協調實施知識產權發展規劃和年度計劃,推進知識產權高層次戰略合作。

(十四)組織開展全市專利行政執法及市場監督管理工作,依法處理和調解專利糾紛、查處專利違法行為,會同有關部門建立知識產權執法協作機制。

(十五)統籌協調涉外知識產權事宜,參與知識產權的涉外談判,牽頭開展知識產權工作的對外聯絡、合作與交流活動。

(十六)負責全市專利工作,貫徹落實專利優惠、獎勵政策和措施,指導、協調企事業單位專利工作。

(十七)會同有關部門管理市級知識產權專項資金,指導知識產權信息化建設工作,牽頭協調知識產權交易市場的規范與管理。

(十八)承辦市人民政府、省科學技術廳和省知識產權局交辦的其他事項。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 第四屆海洋材料與腐蝕防護大會, 主辦方, 聯合主辦方, 合作承辦方

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8135

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6475