58年前的今天,1964年10月16日,我國自行制造的第一顆原子彈在西部地區爆炸成功。背后的功臣們,在很長的一段時間里,都不為人知,隱身歷史。

被譽為我國放射化學奠基人的楊承宗也是其中的一位。71年前,他毅然離法歸國,投身新中國剛剛起步的放射化學研究事業。

“楊先生說,他要捐獻自己的遺體。”

2011年5月27日,北京醫院,楊承宗的兒女們剛剛最后送別父親,就有穿白大褂的工作人員敲門進來。得知來人是接受遺體捐贈的,眼淚未干的他們一愣。

“楊先生希望遺體可供醫學和放射化學研究。他說:‘我吃了一輩子放射線,卻還能健康活到100歲,肯定有值得研究的地方。’”

楊家兒女們一對望,這話應該是自家老爺子說的沒錯了。

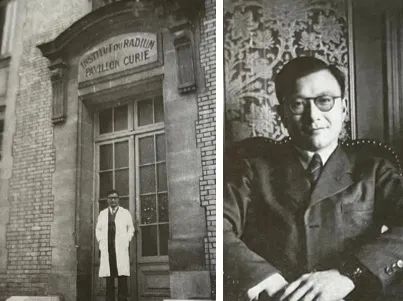

年輕的楊承宗。

晚年的楊承宗。

這副100歲的身軀,的確“吃”過很多放射線。

在國內獨自打理鐳學研究所每個放射源,留學巴黎跟隨約里奧-居里夫人挑戰各種實驗,將鐳標準源揣進萬里行囊漂洋過海,用寬厚的肩和背為學生遮擋射線,坐著伊爾-14運輸機扎進強放射煙云收集美軍核爆微塵,也僅靠一只眼牢牢“盯著”中國第一顆原子彈必需的鈾原料“出爐”……

那些帶著強放射性的礦物標本,普通人一聽就要躲開,卻是他眼里的寶貝。他親手用鉛皮把它們裹好、藏好,最著緊的就收在自己辦公室桌子最下面的抽屜里。同行聞名前來索求,他還要不動聲色先考察對方是否值得托付。

他想捐遺體,兒女們并不意外。

1 13只箱子與1句話

楊家兒女5個,離家獨立之時,無一例外都得到同樣的饋贈——購自巴黎,超大又結實的鐵皮箱子。

這些箱子如今已成父親留下的“最佳遺產”。

今年8月一個酷熱的午后,在北京中關村黃莊小區,《中國科學報》記者見到了楊承宗三女兒細心保存的其中兩只箱子。

兩只大箱子摞在一起足有1米高,歲月早已磨去外覆膠布原本的色澤,但緊箍箱體的每一根細木條依舊平整,每一處鐵皮、鉚釘和羊皮包邊仍堅守崗位。

楊承宗三女兒保存的箱子。

拖著滿滿13只大箱子,71年前,楊承宗從巴黎搭乘火車到馬賽,迎著熱辣微咸的海風,踏上歸程。

除了給老父嘗鮮的一瓶白蘭地和給妻子挑選的一塊布料,他已沒有多余的錢給4個孩子買一件像樣的禮物。

他把全副精神和家當都拿來置辦“原子能行裝”:放化實驗器材、鈾礦標本、化合物、資料,不少名列對華禁運清單。

那時是1951年,朝鮮戰爭第二年。不利的戰局,讓美國不時向中國拋出“考慮使用原子彈”的恫嚇。

站在甲板上,楊承宗發現乘客中混雜著前去支援美軍的法國士兵,他轉頭凝望起伏的海浪,思緒上下紛飛。

他還記得拿到錢三強從國內輾轉托人送來的5000美元“巨款”時的激動。美金的霉味讓人不禁猜想其藏在庫洞的年頭。

他在法國、英國、瑞士多國奔走,精打細算,買個不停。當10多個大箱子堆在樓道,看門人說:“楊,你是要把整個巴黎買回去吧?”

后來,5000美元中的2000美元被收回改為他用,雖知家中困頓,他還是毫不猶豫把在法國省吃儉用的積蓄全部“挪作”公款。

為了找鈾礦時用得上,他向實驗室免費要了10克碳酸鋇鐳標準源。導師伊蓮娜·約里奧-居里夫人驚訝于他的貪心,這可是按毫克計價的戰略物資啊。他憨憨一笑:“我們國家地方大人多,各省一分,就沒多少了。”

一想起導師,1947年初見到這位諾貝爾化學獎得主的欣喜還仿若昨天。居里實驗室現任掌門人和照片上她的母親——老居里夫人看起來一模一樣。導師面容清癯,深邃的目光望向他:“你是鄭大章的學生?我們對鄭先生,對中國人一向感覺很好。”

在居里實驗室期間的楊承宗。

將放射化學引入中國的鄭大章是老居里夫人分外賞識的嫡傳弟子,曾堅拒漢奸提供的偽教育部部長職位。楊承宗忘不了1941年8月,他去探望抱病寄身蘇州老家破舊祠堂的鄭大章,卻驚聞37歲的老師剛驟然離世,在焚燒逝者衣物騰起的煙霧里,如遭五雷轟頂的他淚如雨下。

一身學識來不及施展的老師寂寂殞命已整整十年,楊承宗不禁輕輕念道:鄭先生,我從居里實驗室學成回來了。

在被稱為放射化學殿堂的居里實驗室,楊承宗以過人的實驗能力出名。他成功研究出分離鑭系元素與錒系元素的離子交換方法,那是當時放射化學最前沿的課題之一,后來逐漸發展成為中國乃至世界從礦石中提取鈾的普遍方法。

法國國家科學研究中心開出了555350法郎年薪加補貼的續約合同(約合月薪1000多美元),但他接到錢三強的電報,欣然接受了每月1000斤小米的工資。

他的博士論文被評為最優秀級。在為他舉辦的祝賀酒會上,居里實驗室的學者們按照慣例,用平底燒杯盛滿香檳。身著長裙的約里奧-居里夫人笑盈盈舉杯:“為了中國的放射化學!”

約里奧-居里夫人祝賀楊承宗獲得博士學位。

導師欣賞他的選擇,動用人脈幫他買到被禁運的原子能器材。她還說:“楊,實驗室的鑰匙就不要交還了,居里實驗室的大門永遠向你敞開!”

離開巴黎之前,約里奧-居里先生特意約見他。這位與妻子同獲諾獎、在反法西斯斗爭中書寫傳奇的法國共產黨員,說了一句讓他心口一震的話:

“你回去轉告毛澤東,你們要保衛世界和平,要反對原子彈,就要有自己的原子彈!”

約里奧-居里先生又揮舞手臂說:“原子彈也不是那么可怕的,原子彈的原理也不是美國人發明的。你們有自己的科學家,錢(三強)呀、你呀、錢的夫人(何澤慧)呀、汪(汪德昭)呀。”

2 漸漸粗起來的“腿”

楊承宗與錢三強在巴黎見第一面時,還沒恢復元氣的法國物資匱乏,楊承宗便把來法國路上購買的巴勒斯坦甜橙傾囊相贈。橙子太香太稀罕,歡喜得錢三強用報紙包了拿包袱皮裝了,又脫下大衣裹了才敢帶回家。

北京再相見,楊承宗依舊帶來驚喜——一堆沉甸甸的箱子,還有更沉甸甸的一句話。

時任中國科學院近代物理研究所(簡稱近代物理所)所長的錢三強馬上表示將向高層匯報,并叮囑他要保密,“連妻子也不能說”。

楊承宗鄭重點頭,更知錢三強對自己的期待何止于帶回的器材。

“核物理和放射化學是我們的兩條腿。我們是一條腿粗,一條腿細。”這話錢三強說過不止一次。1951年,我國已有一些從事核物理研究的科研人員,且有幾位國際知名專家,但從事放射化學的卻是鳳毛麟角。

好在楊承宗回來了。

楊承宗和趙忠堯、王淦昌、彭桓武一起,成為近代物理所四個研究大組的主任。

為了避免和英國歸來的楊澄中名字諧音帶來不便,彭桓武提議用“法楊”和“英楊”區分他們。“法楊”是近代物理所唯一研究放射化學的科學家。

楊承宗收到兩架搖擺式天平和兩只白金坩堝,這是錢三強親自跑遍北京買給他的“見面禮”。可惜他一用便知,三強被騙,白金坩堝摻假了。

他早就清楚,沒有反應堆和加速器,在居里實驗室從事的前沿研究只能中斷,國家更需要他從放射化學最最基礎的環節做起。

簡陋的條件,像極了老居里夫人在世時提煉鈾礦石的場景。他帶著兩名大學畢業生,用錘子敲碎了珍藏十多年的剛果瀝青鈾礦標本,磨細、過篩、溶解、沉淀……

從各地名校畢業生中選拔出來的佼佼者,開始一撥撥來到近代物理所,年輕人熱血萌動、求知若渴。楊承宗自己編了教材開起培訓班,用吳儂口音慢聲慢語、條理分明地講解鈾系、錒系、母體、子體、衰變、裂變……

北大和清華也請他每周授課,劉元方、朱永(貝睿)、王大中等后來的兩院院士都從他這里獲得放射化學的啟蒙。

當時的中關村,農田一望無邊看不到人,保安人員還需佩槍防狼。在這里,新中國第一個放射化學實驗室——放化小樓建成。從整體防護方案到放化實驗坐的凳子,楊承宗都親自設計。

二女兒家雷曾噘嘴說,“小樓”在爸爸心里,比兒女還親呢。

楊承宗喜歡悄悄走進小樓,站到學生身后,先無聲觀察,再出言指導。他常調取實驗記錄本,像改小學生作文一樣,把做得不好的、記錄不清的、下一步該做的,寫得密密麻麻。

但學生實驗犯錯,即使器材沖到了天花板上,他也從不呵斥,他喜歡點到即止。

小樓中走出我國原子能科學的不少中堅力量,半個世紀后他們猶記小樓里的春風化雨。王方定院士翻看當年的批注仍會嘴角翹起,仍記得每次被人說太瘦弱而自卑,只要楊先生在場必定出言護犢。

截至1955年,僅在物理所(近代物理所1953年更名為中國科學院物理研究所),從事放射化學的人員就由最初的3人增至42人。

新中國放射化學的“腿”,肉眼可見逐漸“粗”了起來。

3 來自鐳的傷害

但是,缺乏放射性物質卻要研究放射化學,沒有中子資源而要研究中子物理,終是中國科學家們要面對的現實。

1952年下半年,同事告知楊承宗,協和醫院有一套被日軍破壞的提氡裝置,如能修復,既能解除放射危害,又能為新中國制備出科研急需的第一個中子源。只是,當時根本找不到防護裝備。

楊承宗一進地下室就看到,整個玻璃真空系統和盛裝鐳溶液的玻璃瓶脆化并呈半透明紫黑色,原本白亮的白金催化器發黑,汞因多年敞放而暗濁。污染早已從地下室彌漫到樓上去。

修復花費了他和兩名助手及玻璃工數月。

其中最為危險和困難的一項工作,是將盛裝鐳溶液的玻璃瓶重新與整個系統連接,必須打開保險柜,在鐳溶液高強放射性的直接照射下,進行玻璃熔接。

楊承宗清楚,這項工作太危險,如讓年輕人做,會對他們20多歲的身體和今后的人生造成難以預知的影響。42歲的他覺得,這件事只能親自動手,他會盡量速戰速決。

他叮囑助手,不可站在他旁邊,只能站在他背后幫忙,這樣他的肩和背可以盡量幫他們擋去一部分放射線。

他屏住呼吸,打開保險柜,用平素做實驗的一雙巧手迅速完成熔接和密封,修復一舉成功。

危險解除,中子源很快制好。

但楊承宗之后的人生也付出沉重代價。不久,他過于接近強放射源的右眼出現熒光,視力逐漸惡化。

老居里夫人就死于放射性暴露帶來的再生障礙性貧血。在居里實驗室,楊承宗看多了面如鮮花的大學生一年后臉色就變蠟黃。

對危險早有覺悟的他,什么也沒有說。

4 為原子彈“加鈾”

1955年夏,楊承宗應邀到中南海紫光閣。宴會上,蘇聯專家對他恭敬地說:“您是我們老師在巴黎時的學友,我們稱呼您,要加一個‘大’字,您是大專家。”

送走蘇聯專家后,時任國務院副總理陳毅搖著芭蕉扇對中國科學家們笑道:“幾天前,周總理接見蘇聯專家時,有個專家對總理說,‘紫光閣下沒有原子能’,他笑我無人。今天,我就要在紫光閣下宴請諸位,讓他們看看紫光閣下到底有沒有原子能。”

陳毅激動的語氣讓楊承宗豁然開朗。聘書接踵而至,他的工作也異常忙碌起來。

1961年春,乍暖還寒時候,第二機械工業部(簡稱二機部)部長劉杰親自點將,請楊承宗擔任二機部五所(鈾礦選冶研究所)副所長,主持業務工作,頂替突然撤走的蘇聯專家組。一周前剛把檔案調入中國科學技術大學(簡稱中國科大)、擔任放射化學和輻射化學系主任的楊承宗,急忙把工作重心轉到五所。

節骨眼上他右眼眼疾爆發。國家使命要緊,他不得不推遲手術。雖然后來連做兩次手術勉強彌補,但手術并發癥使得右眼漸漸變得僅存光感。

楊承宗無暇自憐。他只有一個想法:“大的事情國家拿主意;不大不小的事,三強他們去搞;放射化學這方面,我會盡我的力量。”

就像幾年前猶太商人向中國政府兜售濃縮鈾礦石,他緊急受命用實驗證明礦石有假一樣,當時錢三強說:“政治上我負責,放射化學你負責。”他笑著回應:“好。”

五所此時承擔的任務是原子彈鈾原料的前處理。

時間很緊張。美國僅靠200桶剛果瀝青鈾礦就搞定一顆原子彈所需核燃料,但在貧鈾的中國,鈾礦中僅得萬分之幾的鈾,加之鈾235在鈾中只占千分之7,為一個原子彈備好鈾235,就要處理上百萬噸礦石。

原子彈對鈾原料純度要求又極高,雜質含量不能超過0.00001%,個別元素甚至不能超過0.000001%。要進行分析分離,沒有現成設備。

可楊承宗接手時的五所,原本人數眾多的蘇聯專家組一走,科研秩序混亂,人心渙散,廢礦渣、鈾礦石和垃圾到處堆放,是員工們口中的破舊工地。

“五所不用照搬蘇聯的工藝流程,我們可以放手按照自己的想法干了。這樣也好,壞事變好事!”他這樣對自己說,也這樣對五所職工說。

楊承宗一點點扭轉五所局面。他親手改良實驗裝置,整飭科研秩序;從中科院調來弟子骨干,去名校挑選人才;讓全所職工“內卷”起比學專業知識的風氣;帶領大家45個晝夜就建起中國第一個二氧化鈾冶煉廠……

靠著一只眼睛的視力,楊承宗每年要審定上百份科研報告,確定攻關方向、發現重要問題。下屬都曉得他為人寬厚,對工作卻極其嚴苛。“科研報告送到楊所長那里,總是提心吊膽,怕被要求重寫。”

楊承宗帶著平均不到30歲的隊伍,將生產流程大為縮減,純化程度大幅提高,還針對20多種微量雜質元素,建起一整套金屬鈾的質檢方法。

2.5噸純鈾化合物交給國家時,比預期提前3個月。

1964年10月16日下午,我國第一顆原子彈爆炸成功,震撼了美國遍布世界的監測探頭。當晚10時,中央人民廣播電臺連續播送消息,天安門廣場熙熙攘攘的人群一夜歡慶。

楊承宗卻在呼呼大睡。

他和五所同事一起,提前被大客車拉到二七劇場,精彩的電影一部接一部,困極的他們回到五所倒頭就睡。

原來是二機部怕超負荷工作的五所人半夜興奮過度出事,特意將他們的狂喜“延遲”到白天。

狂喜之外,楊承宗獨自品味那份還在保密的成就感:約里奧-居里先生讓他帶的話成真了!中國有了自己的原子彈,美國再也無法對中國實施核訛詐!他不僅是帶話人,也是成事者之一。

1996年,楊承宗(左三)與汪家鼎、陳佳洱、何澤慧等考察核試驗基地。

他繼續倡導“堆浸法”提鈾,幾十年后,他首提的這一方法成為行業主流。

他也開始為中國鈾工業布局新的核燃料——釷。在他心中,1500人的五所不應滿足于國內一流,而應提早轉型,爭取成為像美國阿貢實驗室那樣的大型綜合性研究機構。

然而,一場“文革”讓他的宏愿成為泡影。右眼眼疾再次惡化,并因隨之而來的動蕩再也沒能治愈。糟糕的是,左眼也并發白內障。

楊承宗眼前的世界,慢慢灰暗下來。

5 為年輕人尋找光明

在1969年冬天凜冽的寒風中,中國科大搬到合肥。楊承宗離開了奮斗近9年、讓他施展平生所學如魚得水的五所,帶著體弱的妻子跟隨中國科大舉家南下。

他心中總有火苗不滅,在合肥幾易其稿寫出37頁的規劃,想將放射化學專業的研究范疇涵蓋到核燃料循環的方方面面。身處逆境還有此雄心,皆源自他對放射化學一生的癡迷熱愛。但是,因當時各種客觀條件所限,中國科大的放射化學專業在1973年被迫停止招生。這是楊承宗最不愿意看到的錐心一幕——這是他為之付出畢生精力甚至一只眼睛的學科啊。

沒人知道楊承宗是如何度過這段難熬的時光的。旁人看得到的,是他轉而全力為年輕人“加鈾”。

1974年,他的學生祝振鑫在京與同事翻譯了荷蘭學者所著的《鈾化學》,出版社要求請一位著名專業學者校對一遍。

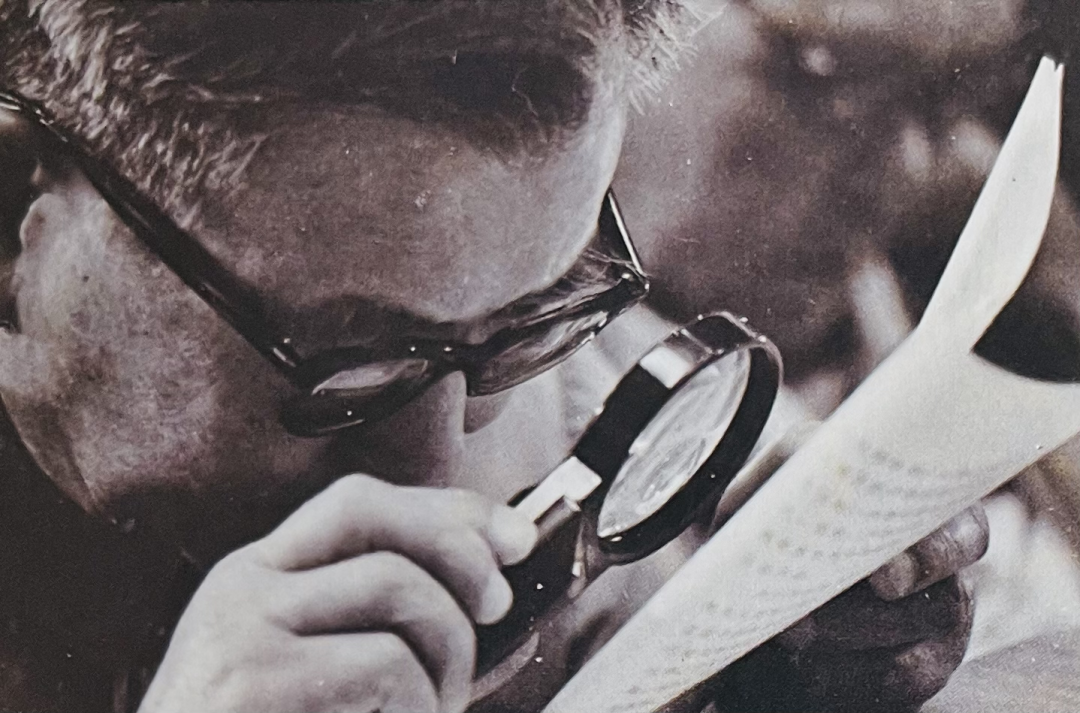

那年暑假,楊承宗從合肥來到北京,擠在二女兒家雷三代同堂的蝸居里,每天拿著放大鏡,趴在小書桌上,瞇著眼睛,揮汗如雨,逐字校對16萬字的書稿。

400多頁的書稿,他不僅在每頁都標出多處修改的地方,還另外寫了33頁紙,把錯誤、修改的理由,以及初譯者把握不準的一些介詞、前置詞和習慣用語的正確用法都一一列舉出來。

當從勞動農場騎車30多公里趕過來的祝振鑫看到書稿時,不知道說什么好,他能帶給老師的禮物唯有一書包的老玉米棒子。

楊承宗用爽朗的笑聲打消學生的尷尬。一身是汗的他,堅持親自給同樣一身是汗的學生扇扇子,啃著玉米還夸贊說:“好久沒有吃到這么好吃的玉米啦!”

1978年,楊承宗被任命為中國科大副校長。

為了保留下來的輻射化學專業長遠發展,楊承宗向學校提出從國外購買大鈷源的申請,很快得到批準。

他自己吃過很多放射線,一心想為后輩打造萬無一失的保護傘。

他對鈷源室的安全建設提出很多要求,到了幾乎苛刻的地步。他總說“這是人命關天的大事,一定要保證絕對安全”,最后的驗收也是他親自把關。

直到今天,38歲的中國科大鈷源輻照裝置依然每天迎接前來做實驗的師生,成果產出不斷。

在合肥,幾近古稀之年的楊承宗還干了一件開全國之先河的事。

1979年,一次會議上,有代表說孩子只差0.2分沒考上大學。這讓楊承宗心情久久不能平靜。他想,能否在不增加國家負擔的前提下,充分利用安徽高校現有師資、設備,創辦一所自費走讀大學?

他的想法得到了當地政府的大力支持。1980年,全國第一所新型模式的大學——以聯合辦學、自費走讀、不包分配、擇優推薦為辦學方針的合肥聯合大學成立了。楊承宗被任命為首任校長。一時間,全國各地紛紛叫好競相仿效。

當時他的右眼已看不見,左眼白內障逐年嚴重,醫生要求他耐心等待白內障成熟方可手術,他年年滿懷希望來京問診又失望而歸,看材料時眼睛幾乎貼到放大鏡上。

就在眼前一片灰蒙蒙的世界中,他種桃種李種下春風,為大量年輕人打開了人生閃亮的新窗口。

楊承宗堅持靠左眼僅存的視力工作。

6 法楊公何事這樣開心

為了繼續工作,視力越來越差的楊承宗有的是辦法:身體硬朗的他提前用上拐杖防摔,把家里的燈泡都換成100瓦增加采光,在每個房間都準備好幾只高倍放大鏡隨手可用,兜里揣好幾副不同度數的眼鏡隨時切換……

而孩子們最佩服父親的是,他不僅在失去一只眼睛后依舊灑脫,在雙眼幾乎失明時仍能笑聲朗朗。

楊承宗的笑聲一直極富感染力。住在中關村特樓一層時,孩子們好幾次聽到敲門聲去開門,來人都說沒事,只因路過窗口聽到法楊公開懷大笑,想知道法楊公何事這樣開心呢。

其實靠他一人工資度日的大家庭長年捉襟見肘。回國時他沒討要自己的墊款,為了還家中舊債悄悄賣掉心愛的相機和手表。雖然訂購全家過冬必備的棉襖需向王淦昌借錢,他還是會帶著孩子們苦中作樂。

從合肥徹底退休后,對于能重回中關村老樓他非常滿足。一年冬天,回國看他的家雷說房間冷得受不了,他卻哈哈一笑,掀起棉襖,得意地展示自己的小發明——用寬布條把里面的棉背心圈圈綁緊在腰身上,他說這樣就暖和了。

令他開心的是,左眼接受白內障手術后,幾十年來灰暗的世界重又明亮美麗。

視力恢復后楊承宗曾受邀重回巴黎。當年他在巴黎帶的女學生莫妮卡·帕杰斯已是居里實驗室主任。拿出約里奧-居里夫人1951年讓他帶走的那枚鑰匙時,他露出了孩子般的天真笑容。

他一直抱有濃濃的居里情懷。在他離開法國后沒幾年,伊蓮娜·約里奧-居里和母親一樣,也因與放射線暴露有關的血液病去世,但伊蓮娜的女兒和女婿又接過了祖父母和父母的衣缽。

比起兩代居里夫人的犧牲,失去一只眼睛的他覺得自己很健康。生命后20年他依舊笑口常開,唯一一次勃然大怒,是一個經他推薦出國進修回來的學生告訴他,妻子現在配不上自己了。

楊承宗的妻子趙隨元為照顧大家庭放棄了工作任勞任怨,到合肥后癱瘓16年,楊承宗始終不離不棄。他習慣了做實驗的手每天嫻熟操作針管、酒精燈和試劑試紙,白天為妻子測血糖值,晚上幫妻子翻身。

他就這樣隱入平凡。歲月無聲,大雪無痕。

直到1999年,張勁夫發表了著名的《請歷史記住他們》一文,點名提到“法楊”的貢獻,楊承宗在“兩彈一星”中的工作才為世人知曉。而在此之前,因為人事檔案關系等種種原因,五所人都有的嘉獎他沒有;很多同事和學生都評上了院士,他卻無緣。

當被來訪者問起這些往事,九旬老人飽經歲月的臉上,笑容一如既往地清澈而溫暖,他的回答非常簡單——“事情做出來就好了,別的什么都不要去想”。

他生逢亂世,即使到了晚年,仍難忘記在戰亂中看到的塞滿整個車廂的同胞尸體。他覺得為祖國今天的安定奉獻了“不大的本領”和“全部的精力”,已問心無愧。

但年近期頤他還是閑不下來。

SARS肆虐時,92歲的他心急如焚,翻閱資料、畫圖設計,研究用放射線殺滅病毒的辦法;99歲時,他成天琢磨如何用放射性示蹤原子的方法測定中藥有效成分;在醫院的最后時光,他和學生碎碎念叨的還是碳-14。

所以,對于父親希望這具肉體消亡前再為科學做點實質性貢獻,兒女們不意外。

不可負平生所學,永遠想國家之所想,這種停不下來的習慣,如同放射線一般,已深入他的骨血。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414