李洪鐘(1941— )

化學工程學家,中國科學院院士,中國科學院過程工程研究所研究員。1960年考入太原工學院(現太原理工大學)化工系基本有機合成專業,畢業后進入中國科學院山西煤炭化學研究所工作。1978年考入中國科學技術大學研究生院,1986年獲得中國科學院化工冶金研究所(現過程工程研究所)博士學位。1986—1988年為加拿大不列顛哥倫比亞大學博士后和訪問學者。2005年當選中國科學院院士,2008年當選英國皇家化學會會士。

上世紀60年代參與全國順丁橡膠攻關會戰是化學工程學家、中國科學院院士李洪鐘科研生涯的起點,他沒有因為已取得的成績而停下學習的腳步。1978年,我國恢復研究生招生考試,37歲的李洪鐘開始攻讀碩士、博士,并在45歲獲得博士學位,隨后赴國外留學開展博士后研究工作。也許正因為有這份堅持和韌性,他們這輩科學家才能做出比肩國際的研究成果。

以接近滿分的成績考入大學

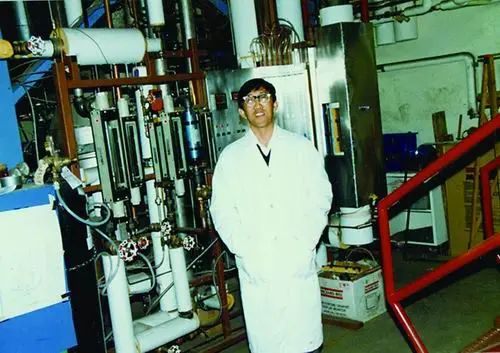

1965年,李洪鐘在母校太原理工大學化工原理實驗室前留影。

李洪鐘1941年1月21日出生在山西省昔陽縣巴洲村。父親早年曾擔任中共昔陽西區地下抗日組織秘書,發動和組織昔陽人民反抗日本帝國主義的侵略。抗日戰爭勝利后,父親編寫了贊揚解放區土地改革的快板,還讓幼小的李洪鐘上街宣傳,愛黨愛國的種子在李洪鐘年幼的心中萌芽。母親是位心靈手巧、勤勞儉樸的家庭婦女,雖然文化程度不高,卻十分重視子女教育,節衣縮食供5個孩子上學。正是在這樣的家庭環境中,李洪鐘學習努力、成績優異,最終順利考入了山西省太原市第五中學。

太原五中是山西省最好的中學之一,師資力量雄厚,老師很稱職,不僅教學水平高,態度也很認真。化學老師汪伯華、物理老師賴興華、數學老師張根民、語文老師賈肯堂等都是太原市優秀教師。在課堂上,李洪鐘被邏輯嚴密的幾何證明、魔術般的化學實驗、神奇的光電現象等深深吸引,逐漸萌生了對科學的興趣。在校期間,李洪鐘的成績一直名列前茅,太原五中至今珍藏著他的成績單。

1960年,李洪鐘以接近滿分的成績考入太原工學院工程數理力學系高分子化學專業,后因院系調整成為化工系基本有機合成專業。5年的大學時光,一方面他踏實奮進努力學習,各科成績優秀,另一方面,作為班長和團支部書記,他誠心誠意為同學服務,積極申請入黨,被黨支部列為重點培養對象。

由于在學期間表現突出,1965年,李洪鐘被分配到中國科學院山西煤炭化學研究所(以下簡稱煤化所)工作,從此走上了科學研究之路。

科研新兵參加科技會戰

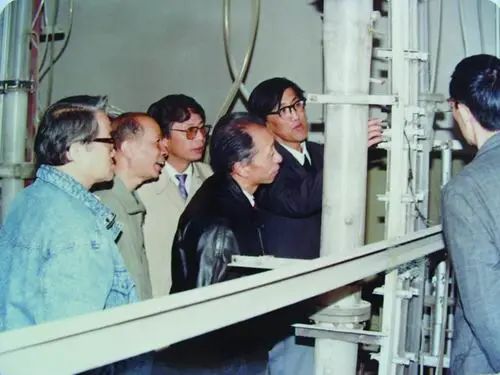

1988年,李洪鐘在加拿大不列顛哥倫比亞大學從事博士后研究時,在他設計與安裝的熱態循環流化床煙氣凈化設備前留影。

至今,李洪鐘回憶起在煤化所參加順丁橡膠攻關會戰的火紅年代,仍百感交集。

合成橡膠是重要的戰略物資和工業原料。新中國成立伊始,西方國家對我國實行橡膠禁運,同時對合成橡膠技術進行嚴密封鎖。國內天然橡膠產量遠不能滿足國防和經濟建設需求,研究與開發合成橡膠技術勢在必行,其中順丁橡膠因性能優越、應用廣泛而備受矚目。

1965年,國家科委、石油部、化工部決定集中力量開發順丁橡膠生產技術,在蘭州化工研究院和錦州石油六廠分別建立順丁橡膠中試基地,開展以丁烯氧化脫氫制丁二烯、丁二烯/丁烯分離精制、丁二烯聚合三項核心技術為主的實驗室研究、模擬和中試,同時在兩個基地采用不同的技術路線并對其進行對比分析。1966年國家科委召開全國合成橡膠會議,最終決定集中國內科研、生產各方面優勢力量在錦州石油六廠完成順丁橡膠全流程的中試。

李洪鐘參加了這次會戰。1965年,李洪鐘和一位同學被學校安排到煤化所進行大學畢業論文實習,指導老師是從蘇聯留學回國的楊貴林研究員。課題是“流化床內擋板效應的研究”,屬于順丁橡膠攻關會戰丁烯氧化脫氫制丁二烯流化床反應器項目的基礎研究部分。在煤化所幾位老師的指導下,他們研究了網狀擋板和百葉窗單旋擋板兩類結構的橫向擋板對流態化質量的影響效果。得出的結論是百葉窗結構擋板的強化效果優于網狀擋板。這為以后的丁烯氧化脫氫制丁二烯擋板流化床的設計、中試與工業放大提供了最初的實驗依據。

他們寫好畢業論文回校答辯時,煤化所所長賈晨林親臨指導,對順丁橡膠攻關會戰相關的課題非常重視。大學畢業后,李洪鐘順利留在煤化所工作。

研究一直在進行中。李洪鐘回憶說,在完成兩種流化床反應器對比和3000小時催化劑壽命試驗后,他們馬不停蹄地趕到錦州中試基地,在石油六廠研究所很快搭建起一套雙流化床中試裝置,與研究所的技術人員和工人在一起倒班工作,進行了多次連續性試驗。

在錦州石油六廠的日子讓李洪鐘記憶深刻。廠里的招待所騰出了一間大屋子搭建大通鋪,他們把自帶的被褥在大通鋪上依次鋪開。這間大屋子既是宿舍又是學習和辦公場所。吃飯則在招待所小食堂,李洪鐘第一次到食堂就餐時,買了一碗白米飯,以為是大米飯,但一吃到口里覺得味道不對,食堂大師傅說這是東北特有的白高粱米飯。即便如此,他也吃得很香。

李洪鐘說:“那時出差補貼是每天7分錢。盡管物資比較匱乏,但是大家精神飽滿,奮發圖強,在‘備戰、備荒、為人民’的戰斗口號鼓舞下,大家一心一意要把順丁橡膠制造出來。”

錦州基地的中試優化結果讓研究組最終選擇了設有多層百葉窗式多旋斜片橫向擋板的單流化床反應器。1971年,兩臺直徑2400mm丁烯氧化脫氫制丁二烯擋板流化床反應器工業裝置在北京勝利化工廠建成投入試運行。

之后基于李洪鐘對移動床立管料封的研究積累,煤化所指派他完成“北京勝利化工廠丁烯氧化脫氫制丁二烯流化床反應器內循環管設計計算”,為該大型流化床裝置的改造提供了方案。

作為一名科研新兵,李洪鐘親身經歷了一個科研項目從實驗室小試、中試到工業放大的全過程,從中增長了見識,得到了鍛煉。1985年,李洪鐘在煤化所工作期間參與的項目“順丁橡膠工業生產新技術”獲得國家科技進步獎特等獎。

李洪鐘認為,在物資匱乏、工資待遇低的條件下,思想和信仰對科研工作的促進作用不可或缺。通過這次參與全國順丁橡膠科研攻關,他體會到我國社會主義制度集中力量辦大事的優越性,也感受到中華民族自力更生、艱苦奮斗的優秀品質和屹立于世界民族之林的決心、能力。

37歲師從名師繼續深造

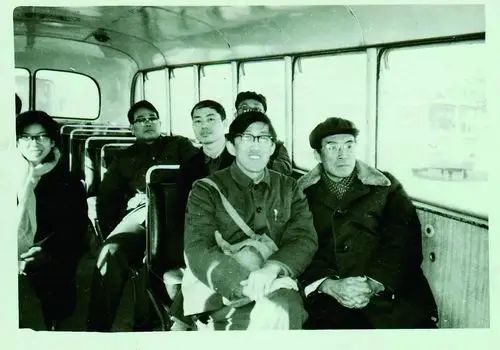

1981年,李洪鐘(右二)碩士畢業時和導師郭慕孫(右一)在一起。

“理想是人生之路標,創新乃科學之靈魂。”工作后,無論受到何種干擾影響,李洪鐘從未放棄理想,始終堅持追尋科學真理。1978年,我國恢復了研究生招生考試,當時已經37歲并且是3個孩子父親的李洪鐘,在家人的支持與鼓勵下,積極備考,最終被中國科學技術大學研究生院錄取,師從中國科學院化工冶金研究所研究員郭慕孫。

郭慕孫1980年當選為中國科學院學部委員(院士),是我國流態化學科與顆粒學的開拓者和奠基人。在他的言傳身教下,李洪鐘的科研能力顯著提升,懂得要做一名合格的科技工作者,既要有嚴謹認真、精益求精的科學態度,又要有追求創新、不斷進取的科學精神。他的碩士和博士工作內容分別在國際化工期刊Chem.Eng.Res.Des.和Chem.Eng.Sci.上發表。

1986年11月,經郭慕孫推薦,李洪鐘作為中國科學院公派留學人員,到加拿大不列顛哥倫比亞大學化工系,在全世界僅有的5位國際流態化成就獎獲得者之一、加拿大工程院院士J.R.Grace的指導下從事博士后研究工作,研究課題為“多種燃料在中試規模循環流化床中的燃燒特性以及超細顆粒的快速流態化”,這在當時屬于世界前沿課題。上述工作在1989年美國召開的第十屆國際流化床燃燒會議上獲得大會最佳論文獎。

國外留學期間,李洪鐘不僅開闊了眼界、結識了朋友,還接觸到該領域一些前沿課題,例如納米和超細顆粒的散式流態化,這是當時國際上剛剛開始研究并有發展前景的課題,也是李洪鐘回國后重要的研究方向之一。

在國際學術界占有一席之地

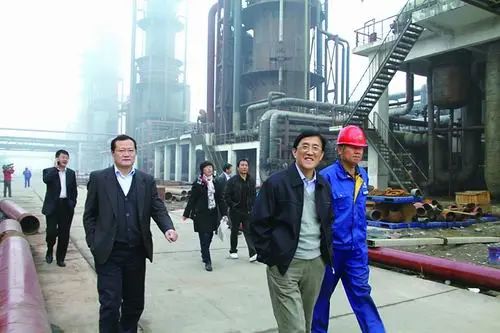

2010年,李洪鐘(右二)在新疆石河子考察流化床氯乙烯生產裝置。

“聰明出自勤奮,真知源于實踐。”這是李洪鐘常說的一句話。學成回國后,他主要致力于非流態化氣固兩相流理論及應用、氣固流態化的散式化理論與方法、過程工程的新理論與新方法等方面的研究。

工業移動床氣固兩相流裝置中存在著串氣、架拱、氣壓與固體流率波動等不連續、不穩定現象,操作困難且易造成事故。李洪鐘根據移動床中氣固相互作用的特點,提出顆粒群體內的相間曳力與重力相似并具有體積力特性,散料力學適用于氣固移動床的論點,并進一步將多相流基本原理與散料力學相融合,建立了移動床氣固兩相流理論,繪制了垂直氣固移動床流動相圖。

根據上述理論,李洪鐘取得了多項與移動床相關的專利技術,豐富了多相流學科的科學內涵,指導解決了生產中的技術難題,出版了專著《非流態化氣固兩相流理論及應用》,并撰寫了美國化工進展叢書中的專章Hardware Development。相關成果“移動床氣固兩相理論及應用”獲1997年中國科學院自然科學獎二等獎。

為解決傳統氣固流化床中存在著大量氣泡和顆粒聚團,大大降低氣固接觸效率與傳遞反應速率,從而限制流化床反應器生產能力的問題,李洪鐘又對氣泡和顆粒聚團的形成與調控機制進行了深入而系統的研究。

他帶領科研人員通過自制微觀攝像探頭,首次拍攝到快速流化床內瞬態聚團和稀密兩相結構的照片,證實了顆粒聚團的存在。

該工作具有重要意義。在理論方面,厘清了氣固不均勻流態化與液固均勻流態化兩個范疇現象之間的相互聯系和轉化條件,使之形成統一的專業體系,是對多相流理論的重要發展,使中國這一學科領域在國際學術界占有一席之地;在實用方面,使原本不均勻流態化轉化為均勻散式流態化,大大改善流化質量,提高了設備反應效率,擴大了氣固流態化的應用范圍,從而產生顯著的經濟和社會效益。

由此,李洪鐘撰寫出版了專著《氣固流態化的散式化》,其研究成果“氣固流態化的散式化理論與方法”獲1999年中國科學院自然科學獎一等獎,與納微顆粒流態化相關的研究成果“細粉流態化過程強化理論與方法”獲2012年中國石油和化學工業聯合會科技進步獎一等獎。

2008年,郭慕孫、李洪鐘兩位院士共同主編的中國首部《流態化手冊》出版,國內外60余位專家受邀參與撰寫,全書共316萬字,獲得當年國家新聞出版總署組織評選的第二屆“三個一百”原創圖書獎以及2011年第二屆中國出版政府獎圖書獎。

在過程工程的新理論和新方法方面,李洪鐘認為化學工程的服務對象已從化學工業擴展到冶金、材料、能源、環境、生物等諸多物質與能量協同轉化的過程工業。化學工程學科本身也在不斷豐富其科學內涵,向著研究物質和能源在化學、物理和生物轉化過程中的流動、傳遞和反應及其相互關系,以及過程的綠色化和集約化為科學內涵的過程工程學科轉移。2010年,他主編的專著《過程工程——物質·能源·智慧》出版,此書是一部較系統完整的過程工程學著作,為過程工程科學的發展及工業應用作出了新的貢獻。

他倡導理論、實驗和計算機模擬三者并重的研究方法,提出了快速、鼓泡和湍動等不同流化床型局部結構與“三傳一反”的關系理論并作出預測,且注重科學實驗驗證杜絕主觀臆測,目標是實現化學過程的優化調控和模擬放大,后出版《流化床結構傳遞理論與工業應用》,有效推動了計算機模擬成功應用于流化床反應器的放大和優化操作中。

從20多歲到耄耋之年,李洪鐘數十年如一日,在學術科研這片熱土上默默追求、探索、奉獻,用行動詮釋著科技工作者的情懷和擔當。他常常用“盛名之下,其實難副”提醒自己,低調做人、勤懇做事。李洪鐘的座右銘是:科學無國界,科學家有祖國,做一個愛祖國、愛人民、愛科學,對祖國富強和人類文明有所貢獻的中國人。

1995年,李洪鐘(左五)在臨界移動床輸送成果鑒定會現場做講解。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414