2015年2月初,美國科研人員揭示了第一塊硅烯晶體管的相關細節(jié),他們相信硅烯并不是虛幻構想,而是一個實際可用的材料,如果這種硅薄層結構能應用于電子設備的制造,就可能會推動半導體工業(yè)實現終極的微型化。

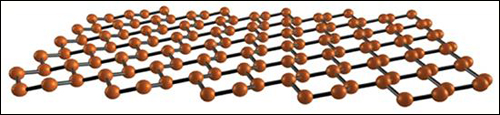

七年前,硅烯還只是理論家的一個夢。在對石墨烯(單原子層厚度、蜂巢狀的碳材料)的狂熱興趣的驅動下,研究者推測硅原子也許也能形成類似的層狀結構。而如果這種硅薄層結構能應用于電子設備的制造,可能會推動半導體工業(yè)實現終極的微型化。

2015年2月初,研究者揭示了第一塊硅烯晶體管的相關細節(jié),向實現夢想的方向邁出了關鍵一步。

參與晶體管制作的美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)納米材料學家德吉●阿金萬德(Deji Akinwande)說,雖然設備表現平庸,且壽命只有幾分鐘,但硅烯這一概念的驗證已足以讓與會人員精神大振。法國艾克斯●馬賽大學(Aix-Marseille University)的材料學家居伊●勒萊(Guy Le Lay)對此表示贊同。

“沒人會預料到,他們能在這么短的一段時間內,用尚未存在的材料做出晶體管。”他說。

勒萊是2012年首先在實驗室條件下制備出硅烯的科學家之一。硅烯晶體管首次誕生的這段時間,剛好也是科學家漸漸意識到石墨烯無法適用于晶體管的時候。石墨烯也許是世界上導電性最強的物質,但在一個重要的特性上,有別于計算機芯片中常用的半導體材料,石墨烯沒有帶隙(band gap)。帶隙是電子在攜帶電流前必須跨過的能級障礙,它使半導體材料可具有“開”、“關”兩種狀態(tài),從而可用于二進制邏輯操作。

硅烯的崛起

一直以來,都是硅烯的碳基“表親”石墨烯吸引著更多注意,但硅烯正迎頭趕上。

1994 首次計算出硅和鍺的二維晶體結構(硅結構如上圖)

2004 安德烈●海姆(Andre Geim)和康斯坦丁●諾沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)完成石墨烯的分離

2007 創(chuàng)造術語“硅烯”

2009 硅烯納米帶的制造;硅烯和鍺烯理論方面的文章進入爆發(fā)期

2010 海姆和諾沃肖洛夫因其在石墨烯方面的重要實驗獲得諾貝爾物理學獎

2012六篇獨立研究報道了在銀表面制備出的硅烯層

2015 首次硅烯晶體管展示

“就邏輯電路方面的應用而言,石墨烯沒什么希望。”勒萊說。與之對比,硅烯中則可存在帶隙,硅烯中有原子向上翹曲,形成褶皺,使其中一些電子的能態(tài)有輕微的不同。而且,芯片制造商很難為了新興的碳材料元件而放棄數十年硅元件的生產經驗,來自查爾斯頓南卡羅來納軍事學院(Citadel, the Military College of South Carolina)的理論物理學家Lok Lew Yan Voon解釋道。是他最初命名了硅烯,并在2007年建立模型評估其性能。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414