似乎很少有人在生活中有這樣的思維習慣:每當使用一個新的工業產品時,會首先想到這新產品的發明者是誰。因此,科學家往往是創造我們色彩斑斕生活的幕后英雄。但是在每年一度的國家科學技術獎勵大會上,這些成果斐然的科學家就會從幕后走向臺前,讓他們以及他們創造的那些推動我們國家發達進步的科技成果大放異彩,讓他們的卓著功勛及他們本人的儒雅形象進入大眾的視野。

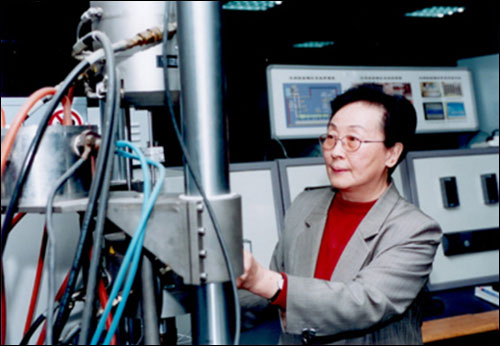

今天,小編就帶大家走進這樣一位有著諸多傳奇色彩的女科學家——中國工程院張立同院士。

八百里秦川綻放“陶瓷玫瑰”

1938年4月14日,張立同院士出生于重慶市。那是一個戰火紛飛的年代,中國正經受著抗日戰爭的蹂躪,百姓流離失所,苦不堪言。國破家亡的逃難經歷在張立同院士幼小的心靈里留下了深深的烙印。他的父親是一位憂國憂民的律師,滿腔正義,愛國情深。張立同院士深受父親“沒有國哪有家”的思想熏陶,“國家”二字便深深印刻在了自己的腦海里。抗日戰爭勝利后,父親帶著張立同來到了北京定居。中學時期的張立同勤奮好學,刻苦用功,被評為北京市第一批“三好學生”。1956年,張立同以第一志愿考入北京航空學院熱力加工系,1958年因國家院系調整,張立同來到西北工業大學熱加工系學習鑄造專業。

或許是古城西安的神韻深深吸引著她,又或許是西安淳樸的民俗風情令他難以忘懷,畢業之后,張立同放棄了回北京的機會,而是選擇了留校任教,從此踏上了材料科學的教研之路,至今已歷經50余度春秋,將近一個甲子。與其說張立同是幸運的,倒不如說是西工大與張立同共同成長著。因為西工大的特殊性,她從事的科學研究也一直與國家的航空航天事業有著密切的聯系。

上帝總是喜歡把機遇放置在你身邊,但就看你能否抓住使自己走上成功之路?喜歡用漂亮衣裳把自己裝扮得精致美麗的張立同,自是不會讓發展新材料的機會與自己失之交臂,這也正映襯著八百里秦川孕育著的“陶瓷玫瑰”開始生根發芽了,它的成長必將會像這千年滄桑古城一樣,散發著迷人的魅力。

癡心報國,執著追求

發動機是飛機的心臟,解決葉片鑄造變形問題是提高航空發動機渦輪葉片質量的關鍵。渦輪葉片主要是靠熔模精鑄的方法生產,葉片尺寸的精度和光潔度要求很高,過去要靠兩次拋光才能完成,需要大量的人力和拋光設備,生產過程中不但易產生變形,產品合格率很低,而且破壞了葉片表面的致密層,從而降低了葉片使用強度。為了克服上述加工問題,上世紀70年代初,發達國家已經將渦輪葉片的生產技術進行改進,由傳統的熔模精鑄改為無余量熔模精密鑄造,葉片的工作面無需加工就可以達到所要求的尺寸精度和表面光潔度。利用這項技術,可以鑄造出無需機械加工的大型薄壁、復雜的鋁合金無余量整體構件,這項新技術被廣泛應用于航空航天領域中。而當時,中國的熔模鑄造技術還十分落后,即使增加拋光余量的葉片,報廢率仍高達30%,有時甚至高達50%。對于從事鑄造專業的張立同院士而言,這樣的結果在令人感到技術差距的同時,也容易讓人產生強烈的憂患意識,這在當時風華正茂的張立同感同身受。

1973年,國防單位派人到西工大尋求無余量渦輪葉片生產的技術攻關支持。學校的相關領導讓張立同隨同國防單位的人員一起到生產工廠一線調研,了解渦輪葉片的成產工作。張立同了解到,每一臺航空發動機上裝有近百個渦輪葉片,每個葉片的價值相當于她當時三個月的工資。技術水平的落后,產品合格率低,生產成本居高不下,技術難題久攻不破,國家航空事業就會一直受制于航空動力的制約。

愛國情盛的張立同在國家難題面前挺身而出,勇敢地承擔起“高溫合金無余量熔模精密鑄造葉片新工藝研究”的課題。一位科技工作者懷揣著崇高的使命,肩負著整個名族和國家的航空事業的高度責任感,走在了充滿未知與挑戰的路上,前方即便是荊棘密布,也要勇往直前。

張立同有著其他人不具有的韌勁兒和闖勁兒。為了不讓家庭影響到科研工作,張立同索性將孩子送回了老家,自己和工廠技術人員吃住在工廠,一起跟班生產,為的就是尋找到葉片的變形規律,在此期間她自己親手研制了成套的測試儀器。

半年時間里,通過精密的測量與比較,在上千個試樣、上萬個數據中分析摸索,張立同繪出了剛玉型殼隨溫度的變化曲線,終于發現了剛玉陶瓷型殼的高溫軟化變形機理和葉片的鑄造熱應力變化的特點,首次從理論上全面揭示了航空發動機渦輪葉片在熔模鑄造過程中的變形本質及其規律,為無余量精鑄工藝研究提供了重要的理論依據,并在這個基礎上進一步研制出了“保溫殼體新工藝”,使精鑄結構件報廢率大大降低。張立同主持的這項研究成果引起了同行的極大關注和高度評價,她為提高航空發動機渦輪葉片的質量做出了重要貢獻。

不懈的執著追求最終換來了豐碩的成果,張立同院士幸不辱命。

常思家國興亡責,莫負艱難百戰身

在我國引進的一種發動機技術中,陶瓷型殼材料、模料和陶芯等分屬三個廠家專利,需另花大量外匯去買。為了解決材料問題張立同刻苦攻讀陶瓷專業的理論書籍,四處調研。張立同要研究的材料超出了她所學專業的范疇,涉及到其他幾個學科。為了掌握需要的專業知識,她無數次地出入圖書館,在實驗室做了上千次的實驗,測試了上萬個數據,整理了100多萬字的實驗資料,付出了巨大勞動。

當時,地震天災和人禍使得不少生產部門處于癱瘓狀態。但“國家需要”的號令鼓舞著她去克服困難,張立同帶領課題組即使在“鬧地震”的環境下,仍然堅持在工廠研究。為了尋找材料的定點廠 , 她跑遍了銅川礦區,沒有設備儀器,自己研制。

一天夜里,張立同在實驗室做實驗時,高溫蠟噴出,糊住了她的雙眼,眼球被燒傷。夜深人靜,她只好讓愛人陪著到醫院看急診。第三天,眼傷未愈,她又進了實驗室。

常思家國興亡責,莫負艱難百戰身。這就是張立同院士的真實心境。

憑著不達目標誓不罷休的拼搏精神,張立同與伙伴們經過1000多個日夜的奮戰,終于研制出了高溫、透氣、膨脹、抗蠕變、表面濕潤等10多種材料性能測試儀,通過對數十種材料進行系統的調查測試和微觀分析后所得出的上萬個數據進行理論分析比較,創造性地提出了無余量熔模鑄造工藝的技術關鍵,研制出了該工藝所需要的模料,篩選出了較為理想的新型殼材料——陜西銅川上店土。

1980年,我國成功生產出第一批高精度、低粗糙度的低壓一級無余量空心導向葉片。外國公司的專家持著懷疑的態度將上店土型殼材料、模料和葉片帶回國鑒定。在精確的測試數據面前,外國專家信服了。從此,我國的熔模鑄造水平進入了國際先進行列。

張立同承接的課題終于以令人欣慰的成績結題了。她在國內率先提出了用“具有優良中溫抗蠕變性”的高嶺土陶瓷型殼材料替代昂貴的電熔剛玉的思路,先后研制成功上店土、峨邊土等新型陶瓷型殼材料,成功解決了困擾航空熔模鑄造生產十幾年的剛玉型殼高溫變形的問題。10年付出, 張立同從普通教師成長為航空航天領域的材料專家。

科學研究的最佳境界是創新。張立同常說:“沒有創新,就沒有超越。”在創新思想的指導下,張立同既要做,就要取得最好的成績。

在隨后的時間里,張立同主持的“薄壁復雜無余量整體鋁合金構件石膏型熔模鑄造技術研究”通過了部級鑒定,突破了“鋁合金石膏型熔模鑄造”、“高溫合金泡沫陶瓷過濾技術”等航空重大課題的技術關鍵,張立同的這一連串科研成果,自1985年起,分別榮獲了國家科技進步一、二、三等獎4項。

榮譽對于張立同而言并不代表什么,一顆執著的科研心才是張立同最終的歸宿。

1989年4月,張立同作為第一位獲準進入克利夫蘭美國航空航天局空間材料商業發展中心實驗室的中國高級訪問學者,受聘承擔了美國未來大型空間站結構用陶瓷基復合材料的研究和指導研究生的工作。

1991年初,懷著報效祖國的強烈愿望,張立同結束了在美國的研究,回到了西北工業大學。近兩年的國外研究經歷,以及對航空航天材料發展新趨勢的了解與判斷,使她更清醒地認識到,發展“具有類似金屬斷裂行為的連續纖維增韌高溫陶瓷基復合材料”是當下中國的材料科學家首先應該攻克的堡壘。

經過不懈努力,張立同帶領她的科研團隊終于在爐中煉出了“金丹”,一個有拇指大小的陶瓷基復合材料試樣出現在了大家的眼前。憑著這小小的試樣,“連續纖維增韌碳化硅陶瓷基復合材料”的研發終于被列為國防預研課題。

1998年底,他們終于制出了第一批性能合格的試樣。接著,經不斷改進,又成功突破了碳化硅陶瓷基復合材料制造工藝與設備的一系列核心技術,使材料性能達到了國際先進水平。

迄今,張立同帶領的科研團隊在“耐高溫長壽命抗氧化陶瓷基復合材料應用技術”方面已獲12項國家發明專利,并建立了具有自主知識產權的3個技術平臺。3個平臺成功經受6年1100多批次考核,批量制造各類構件260多件、試件4200余件。其構件成本不足國際同類產品的2/3,設備運行成本和制造周期均不足國際同類產品的1/3,產品價格與傳統金屬相當。采用該技術制備的多種陶瓷基復合材料構件在不同發動機上均一次試車成功。

張立同帶領團隊建立的超高溫結構復合材料實驗室不僅是中國國家的重點實驗室,也是具有世界先進水平的實驗室。

今天,在西北工業大學,張立同帶領的科研團隊中有10位教授、20位博士、100余名研究生,以及1000平方米的標準廠房,3000余平方米的實驗大樓,一系列自行研制的國內獨一無二的復合材料制造設備和多臺進口的復合材料測試設備,已經與法國波爾多大學、德國宇航院、日本京都大學、韓國機械研究院,以及多家國外大公司建立了緊密的聯系。張立同和她的超高溫結構復合材料實驗室正在向國際化實驗室邁進。

一顆赤子之心,一心追逐之夢。古城西安的神韻在宏偉秦川的輝映中散發著迷人的魅力,因為這里蘊藏著一朵享譽世界的“陶瓷玫瑰”。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414