3D打印(增材制造)估計已經是家喻戶曉的新名詞了,但原來還有4D打印這種神奇的新技術,而且在該領域內已經不算什么新技術了,相關研究團隊對這項技術作出了一些改進,使得其應用也許變得更加方便。有趣的是,這項新技術跟《北京折疊》中的空間折疊或許有點類似,只是折疊的不是空間,而是3D打印的對象。

研究者已經發現一些3D打印出的可變形結構在受到熱或者電的刺激時,可以通過折疊或者解構自身來改變形態,這也被稱為“4D打印”。這些微觀結構,包括盒狀物體、導電設備和支架,都是由一種可導電的環境敏感智能墨水精心打印而成的。

LLNL(Lawrence Livermore National Laboratory )的研究者已成功證明一些3D打印出的可變形結構在受到熱或者電的刺激時,可以通過折疊或者解構自身來改變形態。

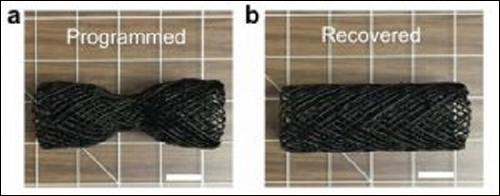

在一篇發表于六月Scientific Reports的文章里,該實驗室的科學家和工程師發現了一種制造盒形、螺旋形和球形結構的方法:對形狀記憶聚合物(SMPs),生物基智能材料進行電阻加熱或放置于特定溫度環境中來引發其發生形狀變換。

然而這種在3D打印中用到環境響應材料的技術(4D打印)并非新技術,但LLNL的研究員率先將3D打印和后續折疊步驟結合起來,用導電智能材料來建造復雜的結構。

研究人員在文章中這樣描述他們制造初始特定形狀材料的過程:在根據復合物性質預設的溫度環境下,將大豆油、共聚物添加物和納米碳纖維“編程”為一個暫時形態。然后通過其利用周圍的熱量或通電供熱引發其形態改變效應發生,使得材料從暫時形態轉變回原始形態。

LLNL材料工程部門的博士后及該文章主要作者Jennifer Rodriguez認為“這就像烘焙蛋糕,你把它在完工前從爐里拿出來,在初始聚合物注塑好后通過折疊或扭轉來設置其永久固定結構。”

最終,Rodriguez說,他們可以用這種材料構造極其復雜的部分。

Rodriguez還補充道:“如果我們用這些材料配方在不同的轉變溫度下打印一個多重結構的版本,并使其在溫度梯度下完成形態轉變,它們將會在局部完成延展且以某種更復雜的形式解構展開。”

通過直接3D打印過程,這個研究團隊已經生產了幾種特殊構造:通電或加熱時可由曲變直的導電設備,受熱后可伸展的血管支架、受熱時或開或關的盒子。

他們表示這些技術可被運用到醫療,航天器的可折疊光伏電池陣列,柔性電子回路和機器人設備中。

實驗室的科學家James Lewicki說道,“這些材料除了本身的3D結構之外還有更智能的性質:能夠記憶之前的結構。這是一種全新的性質,如果人們用這種加電或加熱時能解構的智能聚合復合物來打印物品,那么人們得到的將是實時響應的敏感材料,而不是與外界毫無互動的‘呆材’。”

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414