2016年6月,全球著名科學學術雜志《自然》的記者和編輯們,共同評選出了10名來自中國的“科學之星”。并在其發表的文章中寫道:他們的成績不僅僅在科學界引起了強烈關注,更重要的是,他們也在令中國進一步成為科學領域的“超級大國”。

從古老的DNA到中微子和神經科學,中國的頂尖研究者們正在發揮巨大的影響——并提升著他們的祖國在全球科學界的地位。

頂級空間科學官員胸懷遠大研究計劃

吳季:沖上云霄

中國科學院空間科學與應用

研究中心主任

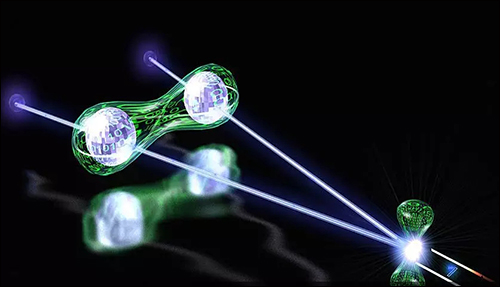

2011年1月11日,吳季得知他的中心,也是中科院下屬機構之一,獲得了一筆資金,支持研發一系列用于科學探索的航天器。這一通知是十多年來的研究、說服和國際合作的結晶。2016年的下一個任務是全世界首個研究量子糾纏現象的空間實驗,并將發射硬X射線調制望遠鏡(HXMT)。

吳季相信空間科學會得到更穩定的支持來源——尤其是如果最近的那些衛星產出了理想的結果的話——因為中國的政治家和公眾都愈發意識到了科學探索的重要性。吳季說:“我們是個大國,應該對人類文明做出貢獻。”

搭起一座溝通的橋梁

葉玉如:牽線搭橋

世界杰出女科學家

香港科技大學教授、理學院院長

中國科學院院士

葉玉如出生于香港,她在哈佛大學醫學院攻讀了博士學位,研究神經遞質,并在那時找到了自己的科研志向。然后,她跨界進入生物技術行業,探索支持神經元存活和發育的神經營養因子。1993年,她攜知識和經驗回到故土,并加入了剛剛成立兩年的香港科技大學。

自那時起,她通過自己的領導和研究工作,促進了香港科學和生物技術的發展。香港在1997年回歸中國,她也見證了中國內地科學的蓬勃發展。現在,葉玉如正在搭起一座溝通內地的橋梁:她希望能接觸到大量患有阿爾茨海默病等疾病的人口,以推進臨床研究;培訓同時具有臨床醫學和研究技能的人才,并在中國正在開展的一項大型腦計劃中的承擔重要角色。

他是載人深潛計劃的領導者之一

崔維成:深海蛟龍

“蛟龍號”副總指揮

長江學者獎勵計劃“特聘教授

崔維成永遠不會忘記他人生中最重要的一次下潛是乘坐蛟龍號深潛器,達到了太平洋馬里亞納海溝7000米的深度。崔維成說:”那里十分荒蕪,但有種奇異的美感。“他是載人深潛計劃的領導者之一。

崔維成的目標是到達地球上最深的所在:深達11000米的馬里亞納海溝底部的挑戰者深淵。為了實現這一目標,他正領導著建造一艘更抗水壓的三人深潛器——彩虹魚號,預計將花費6100萬美元(約合4億元人民幣)。

崔維成說,在2020年建成后,彩虹魚號將供全世界科學家使用。”海洋屬于全人類,而不是單個的國家。“

結構生物學家解碼問題蛋白質

顏寧:晶體行家

2015年度長江學者特聘教授

賽克勒國際生物物理獎

中國第9屆”青年女科學家獎“

作為一名頂尖的結構生物學家,顏寧每天都生活在那個世界里,研究蛋白質在原子層面如何工作。她說:”我成為結構生物學家幾乎是命中注定的。“

顏寧在普林斯頓大學做了博士和博士后研究,并于2007年在清華大學設立了自己的實驗室。當時她30歲,是全中國最年輕的女性正教授之一。她致力于解析鑲嵌在細胞質膜上的蛋白質的結構,一個以難解而著稱的問題。

與此同時,顏寧也成為了一位呼吁為女性和青年科學家提供更好條件的知名倡議者。顏寧說,在中國工作的優勢之一是從來不用擔心資金,并認為結構生物學在中國有光明的前景。”進步的空間是無窮的。“

計劃將中國推向粒子物理研究的第一線

王貽芳:粒子能量

2016年基礎物理學突破獎

意大利佛羅倫薩大學博士學位

在美國麻省理工學院核物理實驗室任

在美國斯坦福大學物理系任

中國科學院”百人計劃“

王貽芳有個計劃,要將中國推向粒子物理研究的第一線。王貽芳是中國科學院高能物理研究所的所長,他想建造一座周長50-100千米的環形粒子對撞機,超越歐核中心周長27千米的大型強子對撞機(LHC)。

王貽芳說,他敢于申請這個計劃,是因為大亞灣核反應堆中微子實驗的成功。在2012年,他擊敗了各國的競爭對手,領導這項國際合作,測量出了一項決定中微子變化的參數。

他最優秀的品質之一是堅持,哈佛大學數學家丘成桐表示,”而且他往往都會成功。“

一位基因編輯專家試圖通過改進重要農作物來實現自我價值

高彩霞:作物設計師

植物生物學家

在高彩霞曾在丹麥羅斯基勒市的丹農種子公司(DLF)從事植物基因工程工作。在任職的12年里,她實現了一次又一次的突破——完成了對幾種性狀的基因改造,包括控制重要草種的開花時間。

如今在北京,高彩霞解決了小麥基因編輯的難題。很快,她成為了世界上最優秀的小麥基因工程專家之一。與此同時,她的實驗室培育的一種抗病小麥正在被一家美國公司進一步開發。

一位遺傳學家用古人類的遺骸改寫亞洲的史前史

付巧妹:基因組史學家

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所脊椎動物演化與人類起源重點實驗室博士

付巧妹領銜的關于”古DNA解密現代人起源“的研究入選《自然》雜志”2014年度十大科學事件“之一,被評為”有理由慶賀“的科研成果之一 。

中國科學院古脊椎與古人類研究所脊椎動物演化與人類起源重點實驗室的博士付巧妹參與了對這根現代人祖先腿骨的研究,并在近日以第一作者的身份在《自然》雜志上發表了題為《西伯利亞西部4.5萬年現代人基因組》的文章。

從冰穹A上取回地球上最古老的冰

秦為稼:極地探索

中國極地研究中心副主任

1996年,秦為稼帶領中國的第一支南極內陸考察隊沖擊冰穹A——南極大陸的最高點,也是被研究最少的區域之一。那是他對冰穹A的一系列遠征中的第一次,這些考察累積為2009年中國南極昆侖站在冰穹A上落成。

展望未來,秦為稼希望中國能夠從冰穹A上取回地球上最古老的冰,它有助于揭開南極冰蓋的歷史,并告訴我們冰蓋曾發生過哪些變化。”只有到那時,“秦為稼說,”我們才能預測冰蓋會對變化的氣候作何反應。“

量子信息技術領域一顆冉冉升起的新星

陸朝陽:量子鬼才

英國劍橋大學博士

中國科學技術大學教授

陸朝陽是中國正在大力發展的量子信息技術領域一顆冉冉升起的新星,以量子糾纏研究聞名。維也納量子科學與技術中心的量子物理學家安東·蔡林格(Anton Zeilinger)將陸朝陽稱作”光子糾纏鬼才“。

陸朝陽的目標是將量子糾纏擴展到可以用于計算的程度。”首次見證量子計算機的表現超過傳統計算機會是非常激動人心的體驗。“陸朝陽說。

頂級環保官員解決空氣污染問題

陳吉寧:污染斗士

中國環境保護部部長

1993年,在倫敦帝國學院取得博士學位后,陳吉寧在中國學術界步步升職,并在2012年成為了清華大學的校長。目前,就任中國環境保護部的部長。

陳吉寧長期致力于環境系統分析方面的研究工作,致力于將系統分析的方法和工具應用于環境工程、規劃、管理和政策研究,特別是如何解決復雜環境問題的綜合性評估及其中的不確定性問題。組織、承擔和參與了多項國家攻關、重大專項、基礎研究以及國際聯合科研項目等。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414