“光子摻雜”技術使得超材料容易制造

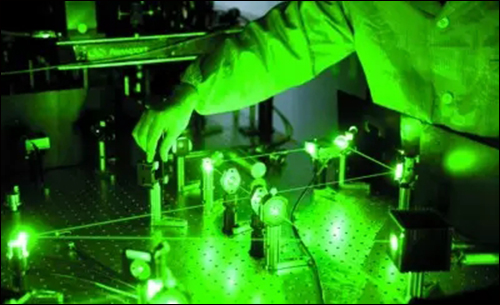

【據固態電子技術網站2017年3月10日報道】超材料領域是材料科學、物理、納米技術和電氣工程的交叉學科,旨在產生具有不尋常的電磁特性的結構。通過以精確的周期性排列仔細地組合多種材料,所得超材料顯示出本不能存在的性質,例如負折射率。一些超材料甚至可以在它們的表面周圍引導電磁波,使得它們對于某些波長的光是不可見的。

用于布置超材料的構成部件(也稱為夾雜物)所需的精度在其開發和應用中是一個具有挑戰性的步驟。

現在,賓夕法尼亞大學的工程師已經展示了一種方法,使超材料具有單一的包容性,可實現更容易的制造,以及其他有用的功能。

類似于電子“摻雜”,向“純”材料添加少量原子雜質,給予其許多計算和感測裝置所必需的電子性質,這種“光子摻雜”將允許雕刻和定制光與物質相互作用的新方式,影響未來光學技術,如柔性光子學。

該研究發表在“科學”雜志上,由電氣與系統工程Nader Engheta,H、Nedwill Ramsey教授,以及他的團隊成員I?igoLiberal,Ahmed M. Mahmoud,Yue Li和Brian Edwards完成。

Engheta說:“正如電子摻雜,在原本純材料中添加一組外來原子可以顯著改變主體的電子和光學性質,光子摻雜是指在專門的光子主結構中添加外部光子對象,這是改變原始結構光學散射的一種主要方式。”

該現象與具有介電常數的特定類別的材料一起工作,該介電常數是與材料的電響應有關的參數,數學上由希臘字母ε表示,幾乎為零。

這些ε-近零或ENZ材料的關鍵性質是波的磁場均勻分布在整個二維ENZ主結構上,而不管它們的橫截面形狀如何。這種ENZ材料天然存在或者可以通過傳統的超材料方法制成。

與工程師采用復雜的周期性結構顯著地改變這種材料的光學和磁學性質不同,Engheta和他的團隊設計了一種用于在2-D ENZ結構中的單一夾雜物以完成相同任務的方式:改變反射或通過的光的波長,或改變結構的磁響應。

“如果我想改變一塊材料與光線相互作用的方式,我通常必須改變它的所有。”Engheta說,“但這里不同。如果我在這個ENZ材料的任何地方放置一個單一的介質棒,對于外部的波來說,整個結構將看起來不同。”

介電棒是由可以被極化的絕緣材料制成的圓柱形結構。當插入2-D ENZ主機構時,其可以影響該主機構內的磁場,并且因此可以顯著地改變ENZ材料主結構的光學性質。

因為2-D ENZ主結構中的波的磁場具有均勻的空間分布,所以介電棒可以放置在材料內的任何地方。因此,入射波表現為好像主體材料具有顯著不同的光學性質。由于介質棒不需要放置在精確的位置,因此可以相對容易地實現這種光子摻雜結構的構造。

通過“光子摻雜”應用這些超材料概念對電信內的信息處理系統和應用具有影響。

“當我們使用波,這種光子摻雜可以是一種新的方式,我們來確定波在一個設備內從A到B的路徑。”Engheta說。 “由于介質棒的變化相對較小,我們只需要改變棒,這只是主結構的一小部分材料,便可以使波”這樣走“和”不這樣“,這應該有助于設備的速度,并且,因為對于任意形狀的ENZ主結構的效果是相同的,同時保持其橫截面面積固定,該性質對于柔性光子學可能是非常有用的。”

進一步的研究表明更多復雜的方法應用光子摻雜到ENZ材料,如添加多個不同直徑的棒。

“棒的介電性能可以響應熱、光學或電氣變化,”Engheta說。 “這意味著我們可以使用ENZ材料主結構作為傳感器的讀出,因為它會由于棒中的變化而傳輸或反射光。添加更多的棒將能夠更精細地調整材料的響應。”( 張慧 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 )

新材料有助于用光記錄數據

【據固態電子技術網站2017年3月9日報道】俄羅斯物理學家與歐洲的同事通過改變光參數,學會了產生準粒子——激子。激子是完全可控的,并且還有助于在室溫下記錄信息。這些顆粒充當光子和電子之間的過渡形式,因此研究人員認為,通過使用激子,他們將能夠創建用于快速記錄和處理光信號的緊湊光電子器件。所提出的方法基于使用稱為金屬—— 有機骨架的特殊類別的材料。該研究發表在先進材料期刊上。

為了簡化對量子力學中復雜效應的描述,科學家們引入了準粒子的概念。其中一個稱為激子的是“電子 - 空穴”對,其提供光子和電子之間的能量傳遞。根據科學界稱,這種準粒子的調解將有助于將光學與電子學相結合,創造一種全新的更緊湊和更節能的設備類型。然而,所有激子演示器件僅在低溫下操作,或者難以制造,這抑制了它們的大量應用。

在新的研究中,來自圣彼得堡的ITMO大學、德國的萊比錫大學和荷蘭的埃因霍溫理工大學的科學家們可以通過改變光參數在室溫下產生激子。研究人員還設法控制準粒子具有大約幾百飛秒(10-13秒)的超高靈敏度。最后,他們開發了一種用激子進行數據記錄的簡單方法。這一切都可能通過使用稱為金屬有機框架的特殊類別材料。

在ITMO大學合成的金屬有機骨架(MOF)具有層狀結構。層之間存在稱為范德華力的物理吸引力。為了防止層與層不可控地匯合,層間空間填充有有機液體,其將框架固定為三維結構。

在這樣的晶體中,研究人員學會了單獨提供兩種類型的激子:層內和層間。第一種情況是被晶體吸收的光子轉變為層內的電子 - 空穴對,而第二種情況電子和空穴屬于相鄰層。在某些時候,這兩種準粒子解體,作為光子再輻射能量。但是激子可以在晶體存在時在晶體周圍移動。

層內激子的壽命相對短,但是它們的高密度和靈敏性使人們能夠用這些準顆粒在例如LED和激光器中產生光。層間激子更穩定,但移動緩慢,因此研究人員提出將它們用于數據記錄。根據物理學家,兩種類型的激子適合光信號的處理。

用于信息記錄的創新方法涉及改變晶體層之間的距離以切換“開”和“關”層間激子。ITMO大學納米光子學和超材料系副教授Valentin Milichko評論說:“我們用激光局部加熱晶體。在暴露的地方,層粘在一起,激子的發光消失,而晶體的其余部分繼續發光。這可能意味著我們記錄了1位信息,并且以暗點形式的記錄被保存了許多天。為了刪除數據,將MOF放入層間填充的同一有機液體中就足夠了。在這種情況下,晶體本身不受影響,但記錄的信息(暗點)消失。”

作者認為,未來新材料將有助于將光信號的處理帶到零和一的模式:“事實上,我們可以改變光強度以影響晶體中的激子行為。在弱照射下,激子累積(在‘1’狀態),但是如果激光功率增加,準顆粒的濃度生長得如此之大,使得它們可以立即分解(在‘0’狀態)。”Valentin Milichko說。

通常,激子發生在電介質和半導體晶體中,但是科學家可以在完全不同類別的材料中創建這些準粒子并且控制它們,這從未被用于此。 MOF晶體將有機組分與無機組分結合,賦予其單一材料無法具備的附加性質。因此,有機部分允許在室溫下產生激子,但無機部分提供其在晶體周圍的有效轉移。( 張慧 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 )

研究發現鈣鈦礦納米晶體可同時實現照明和數據通信

【據激光電子世界網站2017年3月16日報道】國王阿卜杜拉科技大學研究人員已經證明,銫鉛溴化物鈣鈦礦納米晶體可以產生白光,能用作高效照明源和超快數據傳輸。

最近提出的可見光通信(VLC)是一種有潛力同時實現節能照明和高速數據通信的技術,其使用可見波長(380-700nm)的電磁輻射,而不是常規的射頻(RF)波進行通信。實際上與常規基于RF的通信系統相比,VLC具若干優點,包括高安全性,快速,以及不需調整和不擁擠的帶寬。

在典型的VLC系統中,發射器使用具有磷光體(藍色,綠色和黃色/紅色顏色轉換器)的LED或激光二極管(LD)來產生白光用于固態光(SSL)和數據通信。然而,這使VLC系統的調制帶寬受到磷的限制。也就是說,常規釔鋁石榴石(YAG)基磷光體的長激發態壽命(重新發射吸收光子所需的時間)在VLC應用中帶來嚴重的瓶頸。因此,與磷光體相關的帶寬將VLC系統限制到約10MHz,并且抵消了其相對于RF通信系統的關鍵優點。

近年來,鈣鈦礦已經成為光電子應用(光伏和光電探測器)的“魔術”材料。此外,最近的研究已經揭示了鈣鈦礦納米晶體(NC) - 以銫溴化鉛的形式 - 具有相對高的光致發光量子產率(PLQY)和短的光致發光(PL)壽命。事實上,高PLQY和短PL壽命的這種結合是理想的SSL和VLC顏色轉換器的基本要求。( 張慧 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 )

NASA使用X射線測試新的編織碳纖維柔性熱防護系統

【據每日科學網站2017年3月1日報道】NASA埃姆斯研究中心正在研發一種新的編織碳纖維基底柔性熱防護系統——ADEPT(也稱為“自適應可展開進入和放置技術”)。為了在微觀尺度上了解ADEPT系統的性能,NASA研究人員正在勞倫斯伯克利國家“先進光源實驗室”(ACL)進行X射線實驗,以跟蹤材料對極端溫度和壓力的響應。

與NASA航天飛機上的可重復使用陶瓷磚不同,ADEPT系統的編織碳纖維材料設計為一次性使用,在下降著落過程中緩慢燃燒,保護有效載荷。在ADEPT系統中,編織材料的柔性特性能夠適應搭載有重型著陸載荷(包括航天員)大型航天器的設計,并可通過調整織造技術,對材料的耐熱性和結構性能進行微調。ADEPT系統由一系列堅固的金屬支柱支撐,將被存放在航天器內,可在進入大氣層前像傘一樣展開,還能在下降著陸過程中對航天器進行操控。

ALS的研究人員目前正在開發一種測試平臺,使用氣動活塞來拉伸材料,并結合熱和氣體流動控制,來模擬進入火星大氣條件;同時還在研發高速X射線成像技術,在熱防護材料經歷熱載荷和轉換時進行實時掃描,捕獲實時反應和分解情況,X射線斷層掃描能對熱防護材料進行實時3D微結構數字化。在此基礎上,NASA研究人員開發了一種名為PuMA(孔隙材料分析)的軟件工具,可從X射線成像數據及細節中提取材料特性信息,如材料孔隙如何形成、材料如何導熱、材料在模擬進入大氣條件下如何分解等。

ALS研究人員還將開發更快速的顯微成像方法,捕獲材料隨時間變化對壓力的響應,更快的成像速度可以產生大約2000幀/秒的數據;并計劃開展更多實驗,研究不同織造布置和材料類型的下一代熱防護材料,在模擬進入大氣條件下的逐漸分解過程。(孫棕檀 中國航天系統科學與工程研究院)

圣迭戈復合材料公司開始交付 無人機碳纖維機身部件

【據美國復合材料世界3月20日報道】圣迭戈復合材料公司(SDC,圣迭戈,加利福尼亞州)已經開始為Leigh Aerosystems公司的SkyEye R4G-50無人機提供碳纖維部件。SkyEye R4G-50無人機是已經服役了三十多年的R4E-50無人機的下一代。新的R4G-50翼展30英尺(9.15米),有效載荷能力為150磅(68公斤),飛行時間為12小時。其有效載荷可以包括高分辨率多光譜電光傳感器和合成孔徑雷達。全碳纖維機身加上堅固的起落架,使其能夠在粗糙跑道或平坦的沙漠表面上進行活動。

SDC為機身生產了超過50個獨立部件,包括機身縱梁,艙壁和蒙皮,以及機翼和尾翼,蒙皮和控制面。SDC與Leigh Aerosystems合作,重新精確設計了材料和接口處,并對機身縱梁進行性能分析,以確保足夠的強度。以鋁、低成本泡沫和沖洗材料的組合被用于生產模具。所有復合材料制造都在SDC位于圣迭戈的70000平方英尺的工廠中進行。( 陳濟桁 中國航空工業發展研究中心 )

航空航天工業大批量生產熱塑性樹脂材料的新解決方案

【據今日復材網站3月17日報道】Victrex和Tri-Mack的合資公司TxV航空復合材料公司,決定從德國迪芬巴赫(Dieffenbacher)公司引進的全新的Fiberforge鋪設系統,為商用航空航天工業中大規模生產PAEK(聚芳醚酮)復合材料提供了解決方案。

熱塑性復合材料正在越來越多地被航空航天工業用作制造輕質,具有成本效益的飛機。為了滿足成本挑戰和大規模生產的需求,熱塑性復合材料制造工藝需要高提效率,縮短周期。

TxV航空復合材料公司將為航空航天工業提供大規模生產PAEK復合材料的解決方案。為了實現這一目標,TxV航空復合材料決定使用來自德國迪芬巴赫公司最新的Fiberforge鋪設系統。TxV總監Tim Herr表示:“我們的使命是提供從聚合物到最終產品的全套解決方案。Fiberforge系統將成為我們生產過程的基礎。我們的客戶將從更有效率的大規模制造連續纖維增強熱塑性樹脂中獲益。

迪芬巴赫的銷售總監Markus Geier補充說:”新的Fiberforge系統是世界上最快的帶狀鋪疊系統。每道工序僅需要不到1秒鐘。它與下游系統(如搬運機器人和成型壓機)集成,每年只需一條生產線即可生產100多萬個件產品。

Fiberforge系統利用連續玻璃纖維帶或碳纖維帶,制造平面、網狀工程層壓板。該系統在一次生產運行中可以處理多達四種不同的帶材料。整個的生產過程是完全自動化的,包括自動化的卷軸更換系統以實現不間斷的生產。,采用不連續織物材料鋪疊方式會造成原料浪費,成本畸高,而使用連續纖維帶后,可使高成本浪費最小化,同時可生產出具有比織物層壓材料結構性能高10%-30%的輕質層壓板。

航空航天工業中的應用包括負載的支架,內部和在其他商業飛機應用中的座椅。新方法將為金屬或傳統復合材料提供降低成本的解決方案。(陳濟桁 中國航空工業發展研究中心)

納米“星條旗”的發現有望催生出更為先進的電子器件

【據物理學組織網站2017年3月20日報道】為了找到適合用于制造下一代電子器件中小巧、節能晶體管的材料,在過去的幾年里,美國達拉斯德克薩斯大學的Moon Kim教授領導的研究小組一直在對各種可能的材料進行研究。最近,他們終于找到了這種材料,即碲化鉬(MoTe2)。他們發現這種材料具有從未見到過甚至從未被理論預測過的獨特相變特性,他們的相關研究論文已于3月10日在著名期刊《先進材料》的網站上發表。

碲化鉬(MoTe2)屬過渡金屬二硫化物(TMDs),是一種具有原子尺寸厚度的新型二維材料,由一層鉬原子和兩層碲原子構成,有望替代硅成為制造晶體管的材料。Moon Kim教授及其合作者認為該材料是制造下一代納電子器件極佳的的候選材料,便期望通過實驗來了解這種材料的熱穩定性。當他們將實驗溫度升高到攝氏450度之上時,神奇的事情發生了,通過透射電子顯微鏡的觀察,一個極其美觀的全新圖案展現在研究人員的眼前。樣品表面周期性成行排列的條狀碲化鉬層開始轉變成微小的六角星或具有六個花瓣的花的形狀。材料在高溫下發生了相變,形成了一維的線狀結構。該結構的截面由六個碲原子環繞位于中心的六個鉬原子構成。由于在相變的過程中,條紋狀圖案和星狀圖案可同時出現在視野內,非常像美國的國旗“星條旗”,于是研究人員使用假色彩對圖像進行了處理,得到了納米“星條旗”。研究人員通過查閱資料發現,這種由“條狀”變為“星狀”的相變過程還從未有過相圖記載。這說明他們發現了一個全新的相。經相變后的每一根納米線都是半導體,這意味著電流流經納米線時可以被打開或者關閉,當大量納米線組裝在一起時其更接近金屬的性質,是電的良導體。Moon Kim教授打算利用這種單根的碲化鉬納米線制作尺寸更小的晶體管,從而應用于下一代的電子器件當中。這種納米線的直徑都在1納米以下,而目前應用的最小晶體管的尺寸都在納米線直徑的10以上。

Moon Kim教授說:“在將這一發現應用于實際器件之前,雖然我們還有很多的研究工作要做,包括如何將單根納米線分離和如何克服與制造和大規模生產相關的技術上的挑戰等,但這一發現是一個美好的開始。”(工業和信息化部電子科學技術情報研究所 李鐵成)

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414