一、現代海軍作戰任務和裝備

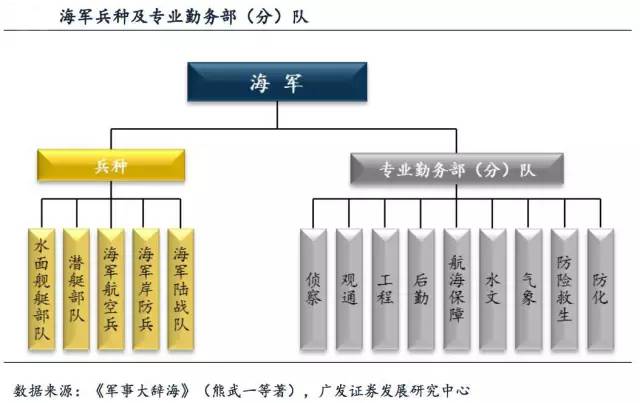

(1)海軍發展歷史海軍是以艦艇部隊為主體,主要在海洋作戰的軍種。現代海軍具有在水面、水下、空中及對岸實施攻防作戰的能力,有的還具有戰略核突襲能力。海軍一般包括潛艇部隊、水面艦艇部隊、海軍航空兵、海軍岸防兵、海軍陸戰隊等兵種以及偵察、觀通等專業勤務部(分)隊。

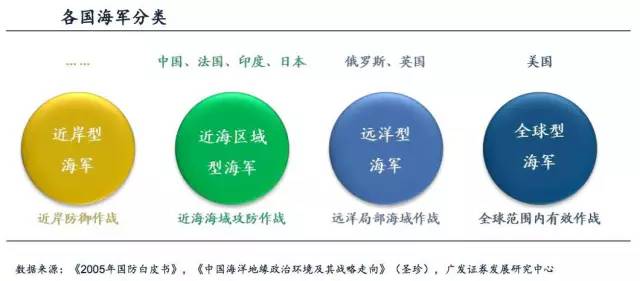

海軍大體上可以分為“全球型”、“遠洋型”、“近海型”和“近岸型”海軍。各國海軍按照作戰范圍大小可分為全球型、遠洋型、近海型和近岸型四類,目前僅有美國海軍為全球型海軍。無論是哪種類型的海軍,都服務于其國家的戰略需要,并與國家的經濟實力、科技水平等相適應。

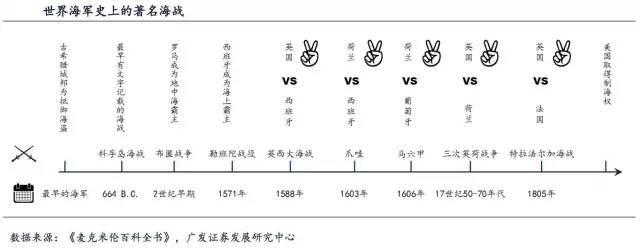

海軍在沿海國家國防體系中的地位自15世紀后開始顯著上升。15世紀開始,海洋成為了列強的博弈場,海上力量薄弱的國家淪為列強的殖民地,海軍在國防體系中的地位顯著上升。

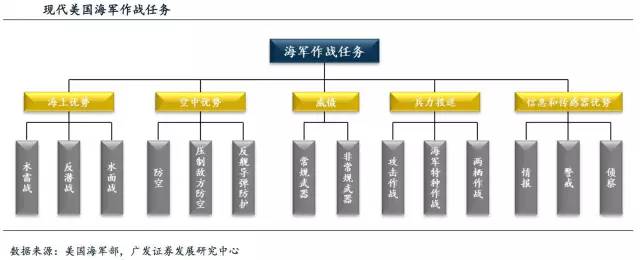

(2)現代海軍作戰任務美國海軍將海軍的任務分成五個領域。這五個領域包括海上優勢、空中優勢、威懾、兵力投送以及傳感器和信息優勢;前四項是傳統的作戰形式,后者為前四個任務領域提供基本的信息支持。

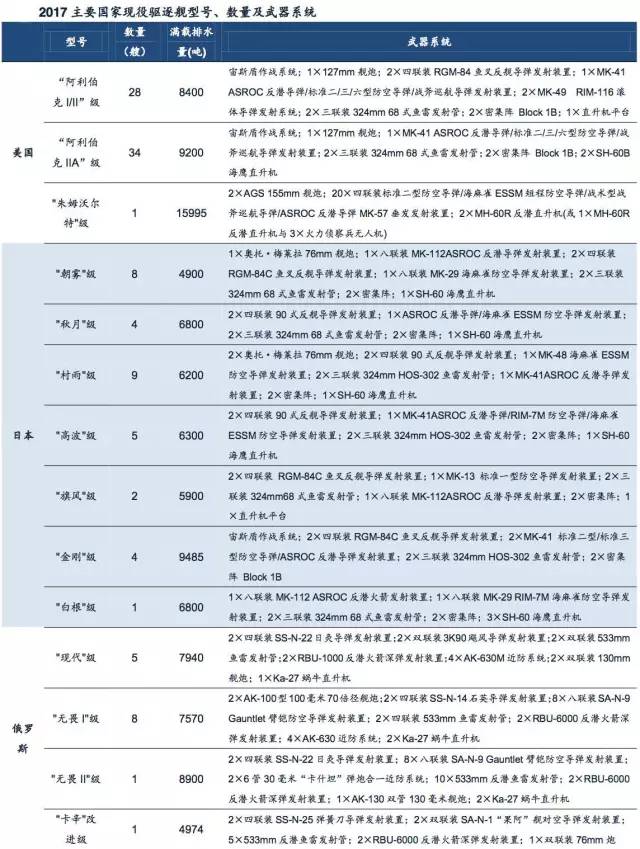

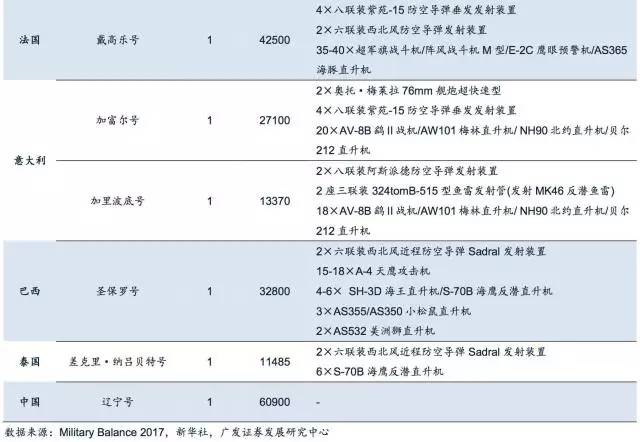

(3)現代海軍主要裝備現代海軍主要裝備包括航空母艦、驅逐艦、護衛艦、潛艇、兩棲登陸作戰艦艇等。

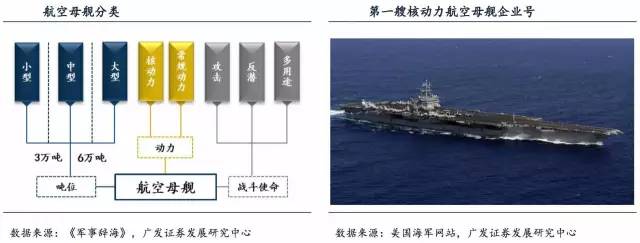

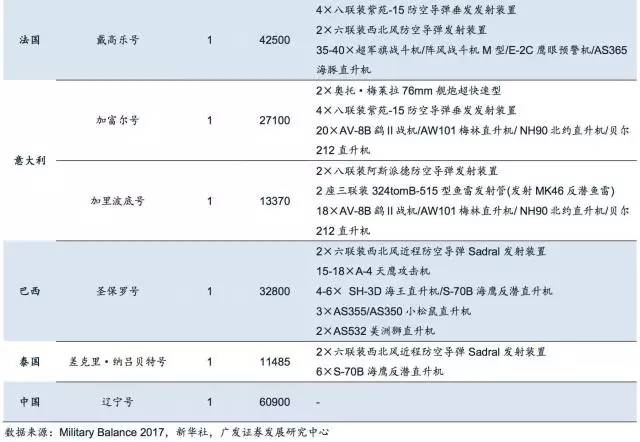

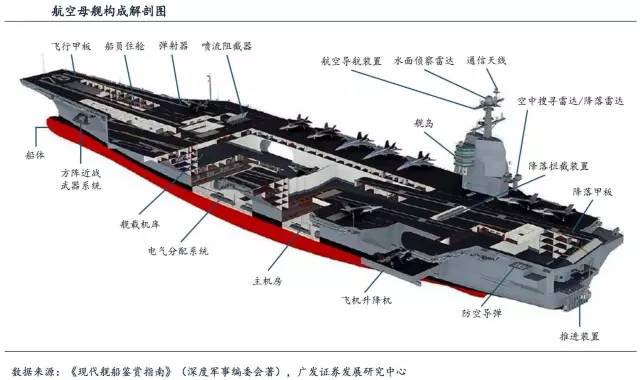

1、航空母艦航空母艦是以艦載飛機為主要武器,并作為海上流動基地的大型軍艦。根據《軍事大辭海》的數據,航空母艦排水量最大達10萬多噸,總功率20萬千瓦(28萬馬力),艦員5700多人,航速30-33節,續航力0.8-1.4萬海里,核動力航空母艦可達40-70萬海里。航母能在其他戰斗艦艇護衛下,遠離海岸實施機動作戰,襲擊敵海上編隊和岸上目標,奪取作戰海域的制空權和制海權。航空母艦按照不同標準有多種劃分方式。

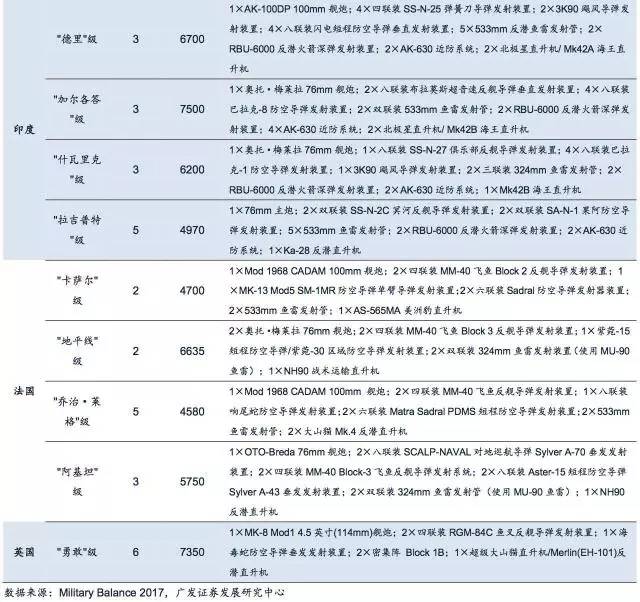

2、巡洋艦巡洋艦是一種火力強、用途多,主要在遠洋活動的大型水面艦艇。巡洋艦裝備有較強的進攻和防御型武器,具有較高的航速和適航性,能在惡劣氣候條件下長時間進行遠洋作戰以及提供無人艦載機的起飛和降落。它的主要任務是為航空母艦和戰列艦護航,或者作為編隊旗艦組成海上機動編隊,攻擊敵方水面艦艇、潛艇或岸上目標。隨著時代的發展,巡洋艦漸漸走向衰落,地位逐漸被驅逐艦取代,二戰后各國已基本不再建造巡洋艦。

3、驅逐艦驅逐艦是具有多種作戰能力的中型水面戰艦。根據《海洋大辭典》,驅逐艦排水量一般在3500-8500噸,航速30-35節。隨著現代艦船的發展,很多新型驅逐艦排水量甚至達到了9000噸以上。驅逐艦以導彈、魚類和艦炮為主要武器,主要用于消滅敵方潛艇和水面艦艇,炮擊岸上目標,支援兩棲作戰以及擔負防空、偵察、警戒、護航和救援等多種任務。

4、護衛艦護衛艦是主要執行護衛作戰任務的小型軍艦。根據海洋大辭典,護衛艦排水量一般在2000-5000噸,航速30-35節,續航力4000-7800海里。以導彈、艦炮、水雷、深水炸彈及反潛魚雷為主要武器,有的還配有反潛直升機,主要任務是為艦艇編隊擔負反潛、護航、巡邏、警戒、偵察及登陸支援作戰等。美國的佩里級護衛艦已全部退役,目前服役的瀕海戰斗艦是美國新一代的小型水面戰斗艦艇。

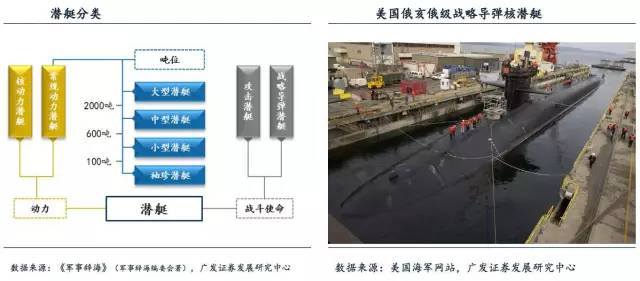

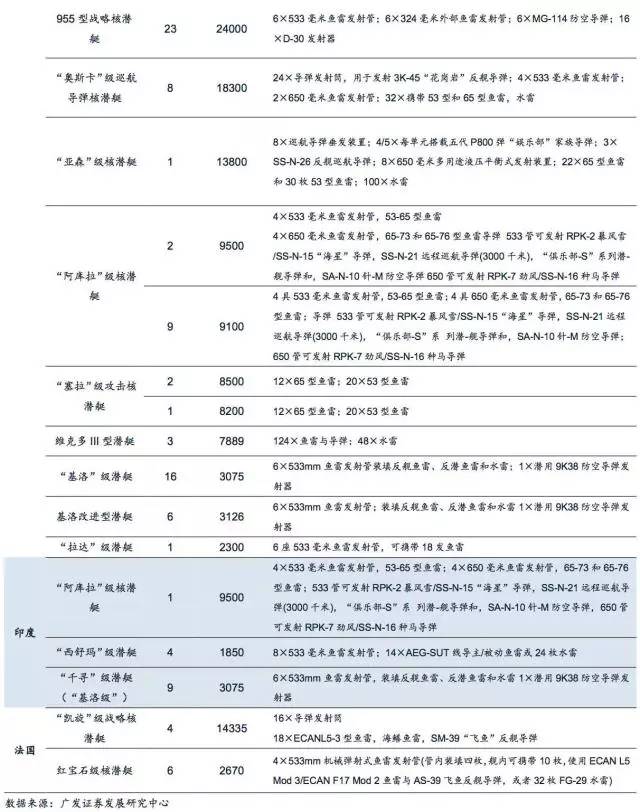

5、潛艇潛艇指潛入水下活動和作戰的艦艇。潛艇具有良好的隱蔽性,較強的自給力、續航力和突擊力,善于突然襲擊,但自衛能力差。潛艇能夠擔負戰略襲擊和攻擊大中型艦艇等任務。

按作戰任務,潛艇可分為戰略級和戰術級:

戰略級潛艇,也稱作彈道導彈潛艇,以彈道導彈為主要武器,主要任務為遠程打擊交通樞紐、基地以及戰略威懾等。

戰術級潛艇,也稱作攻擊潛艇,以魚類、水雷、巡航導彈等為主要武器,主要任務為海戰、護航、偵查等。

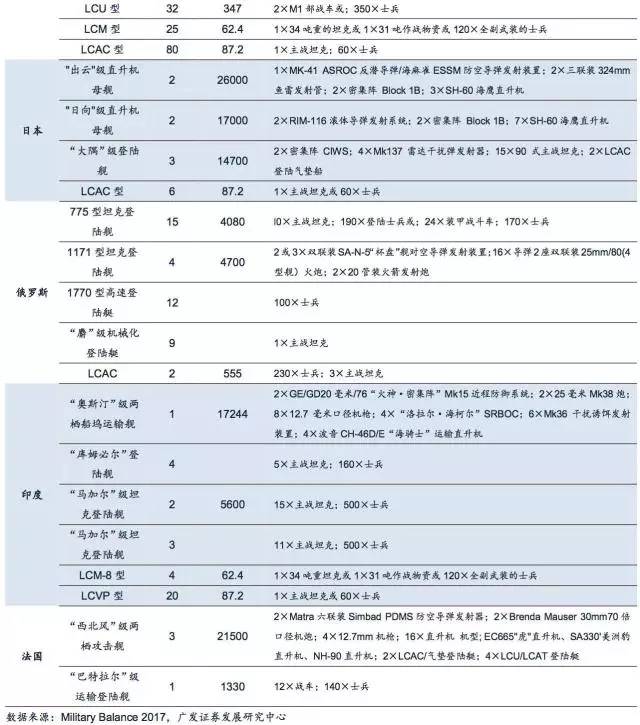

6、兩棲艦兩棲艦是專門用于登陸作戰的艦船的統稱。兩棲艦主要任務是輸送登陸兵、登陸工具、戰斗車輛、武器裝備和物資進行登陸作戰。兩棲艦包括兩棲攻擊艦、兩棲登陸艦、兩棲運輸艦等,其中登陸艦和運輸艦的設計正在趨于統一。

兩棲攻擊艦,有直通甲板,可以載大量直升機和垂直起降飛機,強調空中打擊能力。

兩棲登陸艦,無直通甲板,塢艙較大,能夠搭載更多登陸艇,而貨倉較小,結構設計上注重第一波登陸的能力。

兩棲運輸艦,無直通甲板,貨倉較大,能夠搭載更多人員、車輛,而塢艙較小,結構設計上注重總運輸量。

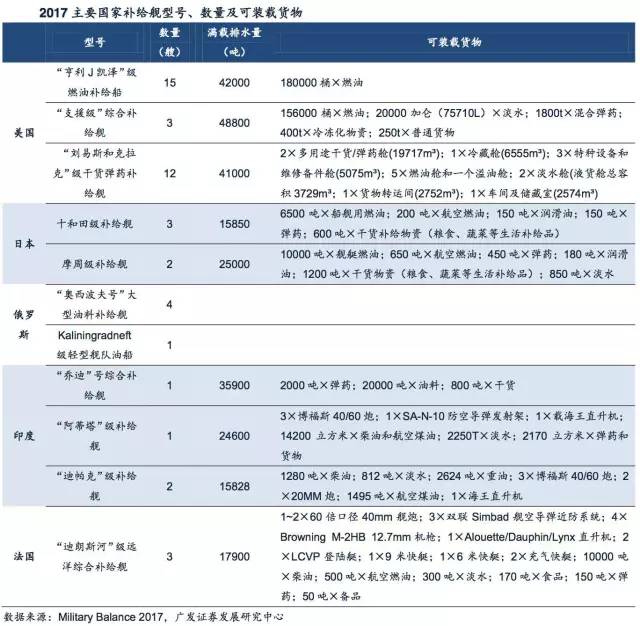

7、補給艦補給艦用于供應艦船所需的補給品。根據《外軍補給艦船》,補給艦是向艦艇編隊、航母戰斗編隊、戰斗艦船供應正常執勤所需的燃油、航空燃油、淡水、彈藥、食品、醫療器材、備件等補給品的勤務船(輔助船)。美國的補給艦又稱快速戰斗支援艦,一般航速較高(“薩克拉門托”最大航速26節),能追上航母編隊高速行進的步伐。

二、中國海軍

(1)中國海軍發展

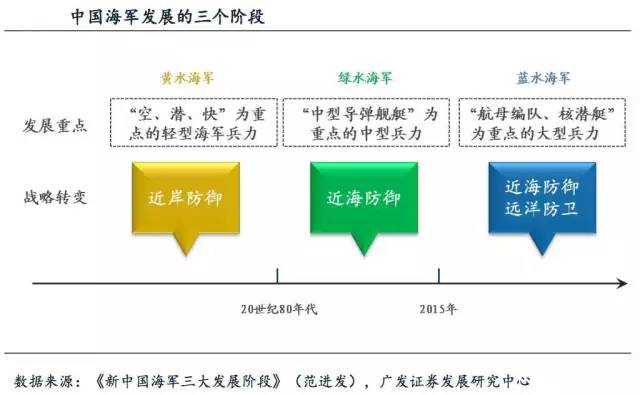

中國海軍經歷了近岸防御時期,近海防御時期和近海防御、遠海防衛相結合時期。中國海軍從1949年4月23日成立至今經歷了三個歷史時期,分別是近岸防御時期,近海防御時期和近海防御、遠洋防衛相結合時期。三個階段的發展,是從“黃水”“綠水”逐步走向“深藍”的過程。

根據《新中國海軍三大發展階段》,中國海軍三個階段的特點為:

近岸防御:發展“空、潛、快”為重點的輕型兵力。這一時期海軍主要協助陸軍抗擊來自海洋方向上的威脅,完成“近岸防御”的戰略任務。海軍作戰范圍在輕型兵力的作戰半徑以內,通常遠離陸岸不超過300公里。在國家經濟水平不高的建國初期,海軍建設只能放在相對次要的位置。提出要以“飛機、潛艇、快艇”即“空、潛、快”為重點的輕型海軍的戰略指導。

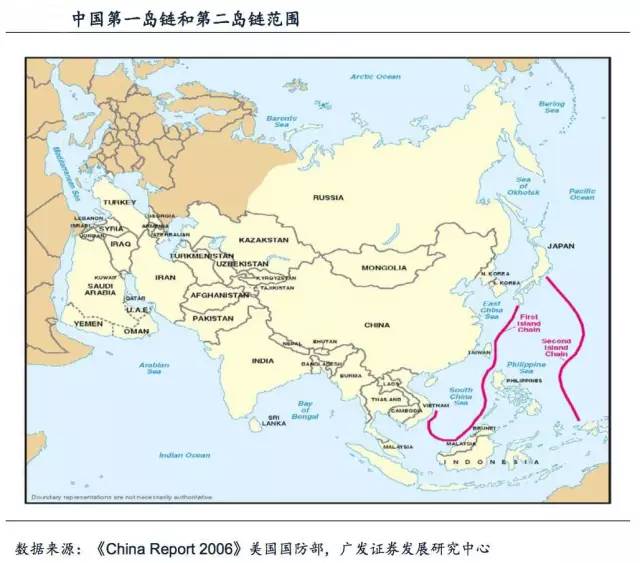

近海防御:發展“中型導彈艦艇”為重點的中型兵力,開辟獨立的海上戰場。1986年“近海防御”戰略首次提出,成為中央軍委第一個認可的軍種戰略。近海范圍包括:北起海參崴,南到馬六甲海峽,東到第一島鏈以至太平洋西北部、關島以西的廣大海域。這一時期世界各國的軍艦已經實現了導彈化,我們必須要有能力打擊從上千公里發射導彈的敵作戰平臺。

近海防御與遠海護衛相結合:發展“航母編隊、核潛艇”為重點的大型兵力。進一步擴大戰略縱深。根據2015年白皮書《中國的軍事戰略》,中國海軍按照近海防御、遠海護衛的戰略要求,逐步實現近海防御型向近海防御與遠海護衛型結合轉變,構建合成、多能、高效的海上作戰力量體系,提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防御作戰和綜合保障能力。

(2)中國海軍人員和兵種

中國海軍現役兵力23.5萬人。根據2013年國防白皮書《中國武裝力量的多樣化運用》,中國現有海軍23.5萬人,陸軍機動作戰部隊85萬人,空軍39.8萬人。

中國海軍由水面艦艇部隊、潛艇部隊、陸戰隊、岸防部隊和航空兵部隊等兵種組成。根據2013年國防白皮書《中國武裝力量的多樣化運用》。

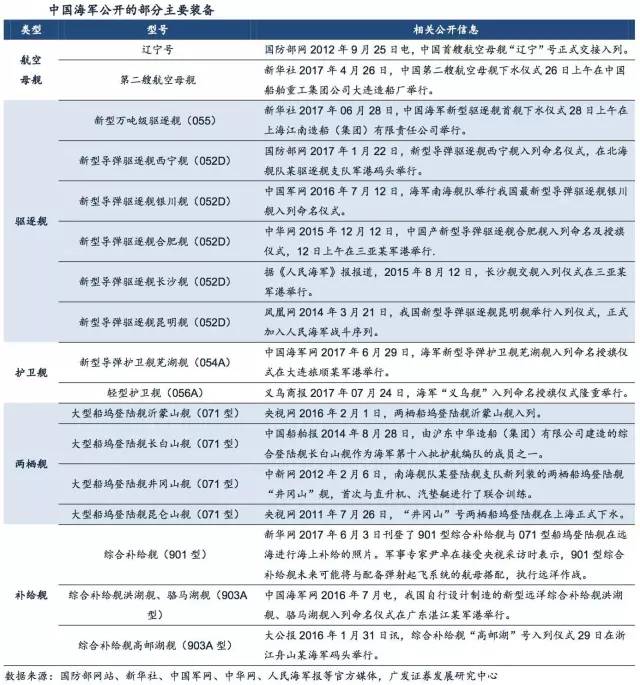

(3)中國海軍主要作戰裝備

中國海軍裝備更新換代加速。2015年以來,中國海軍由近海防御發展為近海防御與遠海護衛結合型,海軍裝備也不斷升級更新,取得了重大進展。

三、中國海軍裝備發展

(1)特定裝備建設受到重視航母、驅逐艦等大中型艦艇數量建設受到重視。大中型艦艇是一國海軍由近海走向遠洋的關鍵,為實現海軍戰略遠洋化轉型,特定裝備的建設正在受到重視:

航空母艦:繼首艘航母遼寧號于2012年9月25日服役之后,新華社4月26日報道,中國第二艘航母下水儀式于大連造船廠舉行。在第二艘航母建造生產期間,關于中國第三艘航母技術方案的探討也從未間斷。

驅逐艦:航母數量增加,航母戰斗群也將隨之增加,而驅逐艦在航母戰斗群中具有防空、反潛、水面作戰等重要作用,一般一支航母戰斗群配有2-3艘驅逐艦;除此以外,驅逐艦在近海防御中也大有用途。因此,自2014年以來,根據權威媒體報道,中國驅逐艦數量持續增加,現已服役5艘新型導彈驅逐艦、1艘萬噸級導彈驅逐艦,且尚有若干艘驅逐艦在建。

(2)艦船種類持續擴展艦船種類持續擴展,新增大型驅逐艦、兩棲艦、補給艦、氣墊登陸艇等各型軍艦。為構建合成、多能、高效的海上作戰力量體系,中國海軍裝備的種類也在持續擴展。例如:

新型驅逐艦:新華社2017年6月28日報道,中國海軍新型萬噸級驅逐艦首艦下水。

新型兩棲攻擊艦:中華網2017年4月2日報道,美媒刊文稱中國第一艘直通甲板兩棲攻擊艦正在建造,規模相當于美國黃蜂級。

新型補給艦:新華網2017年6月3日刊登了901型綜合補給艦與071型船塢登陸艦在遠海進行海上補給的照片。軍事專家尹卓在接受央視采訪時表示,901型綜合補給艦未來可能將與配備彈射起飛系統的航母搭配,執行遠洋作戰。

新型氣墊登陸艇:新華網2016年12月15日刊文,南海艦隊某登陸艦支隊進行聯合訓練。在此次聯合訓練中,又一艘新型登陸艇出現。

(3)裝備向遠洋化轉變為實現近海防御與遠海護衛型結合的軍事戰略,中國海軍裝備正在提高遠洋能力。根據2015年國防白皮書《中國的軍事戰略》,海軍按照近海防御、遠海護衛的戰略要求,逐步實現近海防御型向近海防御與遠海護衛型結合轉變。為實現遠洋戰略,中國海軍裝備正在提升其遠洋能力。具體體現為航母、驅逐艦、兩棲艦、補給艦等裝備的遠洋航行以及作戰能力的提高。

(4)新科技有望應用在未來艦艇上綜合電力系統、電磁彈射研究與產業化初見雛形,未來有望實現應用。綜合電力系統、電磁彈射技術代表了未來大中型艦艇的發展方向。

研發成果:科技部2016年1月7日發表文章《海軍工程大學電力集成創新團隊》,文章指出,海軍工程大學電力集成創新團隊在馬偉明院士帶領下,研制的艦船中壓直流綜合電力系統、某電磁發射系統,填補了國內空白,取得了與世界最先進水平的同步發展。

產業化舉措:湖南省經信委2016年9月30日報道,該團隊現已與湖南省政府開展戰略合作,組建湖南省軍民融合裝備技術創新中心,以推動綜合電力、電磁發射和新能源等領域裝備技術體系化、工程化和產業化為切入點,初期以湘電集團為主要承制單位和合作伙伴,共同承擔重大軍民融合項目建設。

四、艦船價值構成拆分及產業鏈梳理

(1)航母、驅逐艦價值構成拆分航母的構成較為復雜,涵蓋多個高價值量產業鏈。從特型鋼材、高端材料等原材料提供,到其動力系統、各類電子系統、武器系統、艦載機的研制生產等,再到船體建造及總裝等。需要大量科研院所、公司進行合作。因此才有“航母的建造體現了一個國家的綜合實力和工業技術水平”的說法。

美國福特號航母的建造成本高達129億美元。福特號是尼米茲級航母定型投產后美國設計建造的首艘航母。福特級航母與尼米茲級航母有著相同的船殼,但在其它部件上卻有著重大修改,可以讓福特級航母有著50年的生命周期。根據美國海軍部預算文件,福特號航母的成本主要分為以下幾項:

研發設計成本,用于航母各類系統研發定型的成本。

船體基礎建設,除船體外殼之外的所有船體基礎結構施工建造成本,是航母成本最大的一部分。

更改訂單,指航母建造過程中由于變更訂單的額外支出成本。

電子系統,福特號航母電子系統包括艦艇自防御系統、綜合打擊計劃執行系統、聯合戰術無線電系統、總線網絡、數模無線電超高頻/高頻信號線路、敵我詢問系統、自動駁岸系統、水面電子戰改善程序、船舶信號設備、分布式系統設計集成、C4I整合與協調、作戰系統集成等。

動力裝置,福特號航母動力裝置包括綜合電力系統、2座A1B型核反應堆,在50年全壽命周期內無需更換堆芯,理論上能夠提供60兆瓦以上的電能。

機械電子配套設備,包括后勤裝置、船內通訊、救生艇、測試整合費用、叉車等。

武器系統,指武器裝置的初始建造成本,不包含后續的模塊化更新及導彈彈藥等。福特號航母的武器系統包括:電磁彈射系統、先進阻攔裝置、航空監測雷達、近迫武器系統、巡航導彈發射系統、航空數據管理控制系統、綜合發射回收系統等。其中,電磁彈射系統約8億美元,占武器系統成本的58%;先進阻攔裝置約2.7億,占武器系統成本的20%。

其他成本,艙內環境工程、管理支持、停泊費用等。

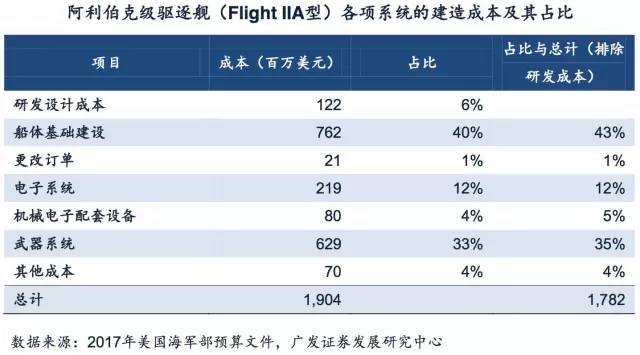

阿利伯克級驅逐艦(Fight IIA型)的建造成本為19億美元左右。阿利伯克艦是現代各國盾艦設計的標桿,該艦是自二戰結束以來,美國乃至世界上建造規模最大的一型戰艦。由于阿利伯克艦采用常規動力,美軍對其成本劃分未將動力系統單獨列式,其他項目基本一致。

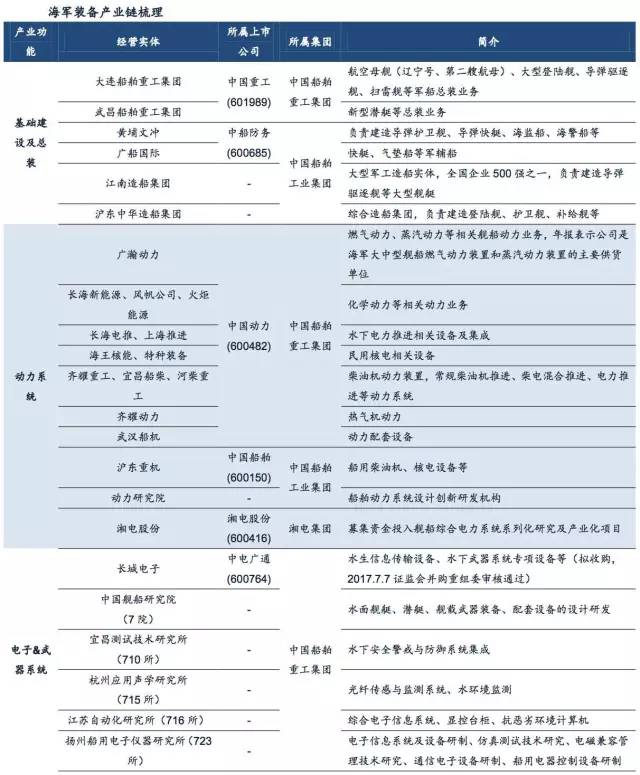

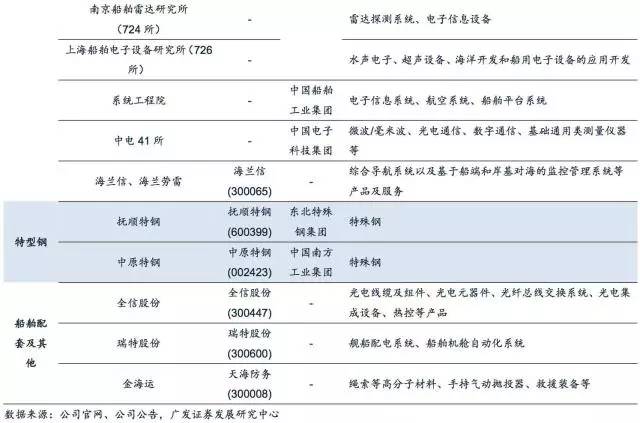

(2)海軍裝備產業鏈梳理海軍裝備產業鏈覆蓋范圍極為廣泛。通過福特號航母價值構成的拆分可以發現航母建造過程中涉及多個產業,根據公司公告、公司官網信息,我們梳理得到下表。

END

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414