新興尖端科技的蓬勃發(fā)展,在提高人們生活水平的同時,也為科技重大風險提供了溫床。一方面,隨著科技發(fā)展其威力會越來越大,關于“科技發(fā)展下去將發(fā)生毀滅性災難甚至毀滅人類”的說法開始流行;另一方面,對于這些重大風險的防控體系依然存在較大的漏洞,難堪重任。這對人類安全提出了雙重嚴峻挑戰(zhàn)。《國家治理》周刊邀請了中國科學院自然科學史研究所研究員、科技與社會研究中心主任劉益東進行精彩解讀!

傳統(tǒng)安全受到新興尖端科技帶來的全新挑戰(zhàn)

近年來,合成生物學、基因編輯技術、人工智能、納米技術等新興科技在爭議中快速發(fā)展,其帶來的科技重大風險不僅威脅國家安全,更是對人類安全造成巨大威脅,應對這一挑戰(zhàn)絕非易事、困難重重,改變思想觀念是當務之急。例如,尖端科技往往會以防御為名被用于尖端武器研發(fā),因為主流觀念是“戰(zhàn)略平衡”、是“確保相互摧毀就能夠確保本國安全”。筆者認為,新興尖端科技及其武器的發(fā)展確保相互摧毀不能確保自身安全:既不能確保本國安全,更不能確保人類安全。因為新興尖端武器不依賴稀缺的原材料,使用門檻低,易為恐怖分子所有。因此不能把“核平衡”思維擴大到“基因武器平衡”“人工智能武器平衡”等尖端武器平衡上,“確保相互摧毀就能夠確保本國安全”的傳統(tǒng)安全觀已不再適用。

2020年5月4日瑞士科學家在國際頂級刊物《自然》上發(fā)表的一篇題為《Rapid reconstruction of SARS-CoV-2 using a synthetic genomics platform》的研究論文顯示,科學技術可以實現(xiàn)對新冠病毒(SARS-CoV-2)的工程改造和復活。也就是說,無論新冠病毒實際上是來自自然界還是實驗室,目前它已經(jīng)可以人工合成了。盡管該研究成果是為了疫苗開發(fā),卻在理論上證明了實驗室可以產生危害全世界的病毒,即使以后徹底消滅了新冠病毒,但是人工合成新冠病毒的知識無法被消除,它會繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)等媒介上傳播擴散,有可能會被恐怖分子所用,威脅人類安全。這次疫情與人工合成病毒的隱患都是人類面臨的嚴峻挑戰(zhàn),是非傳統(tǒng)安全研究領域的緊迫議題。

人類安全面臨雙重嚴峻挑戰(zhàn)

比上述情況更嚴峻的是,人類安全面臨多種挑戰(zhàn),而且諸多挑戰(zhàn)之間緊密關聯(lián)、錯綜復雜。首先需要探究其中最嚴峻、最緊迫的挑戰(zhàn)。1945年原子彈爆炸之后人們就開始意識到,隨著科技發(fā)展其威力會越來越大,關于“科技發(fā)展下去將發(fā)生毀滅性災難甚至毀滅人類”的說法開始流行。這次疫情提醒人們高度重視生物技術安全,強調加強生物實驗室安全管理、國家公共衛(wèi)生安全體系建設、科技倫理和法律建設與實施、倡導科學家道德自律、作負責任的研究、科技發(fā)展要揚長避短、開展國際合作防范風險等,這些都至關重要,但筆者認為還遠遠不夠,實際面臨雙重嚴峻挑戰(zhàn)。

一方面,合成生物學、基因編輯技術、人工智能、納米技術、量子計算機等新興科技在爭議中爆發(fā)式發(fā)展,例如,2014年日裔美籍病毒學教授河岡義裕研制出H1N1流感病毒的新變種,可“繞過”人體免疫系統(tǒng);2017年加拿大生物學家合成出馬痘病毒(Horsepox),它與天花病毒存在親緣關系;2018年底美國政府機構批準了爭議巨大的高危禽流感病毒改造實驗項目等。加之科技和軍事等領域競爭日益激烈,如以“防御”為名的美國《生物盾牌計劃》在2004—2013財年得到美國政府撥款近56億美元;近20年來美國一直阻擋重啟《禁止生物武器公約》核查議定書的談判等,科技倫理危機和科技重大風險不容忽視。

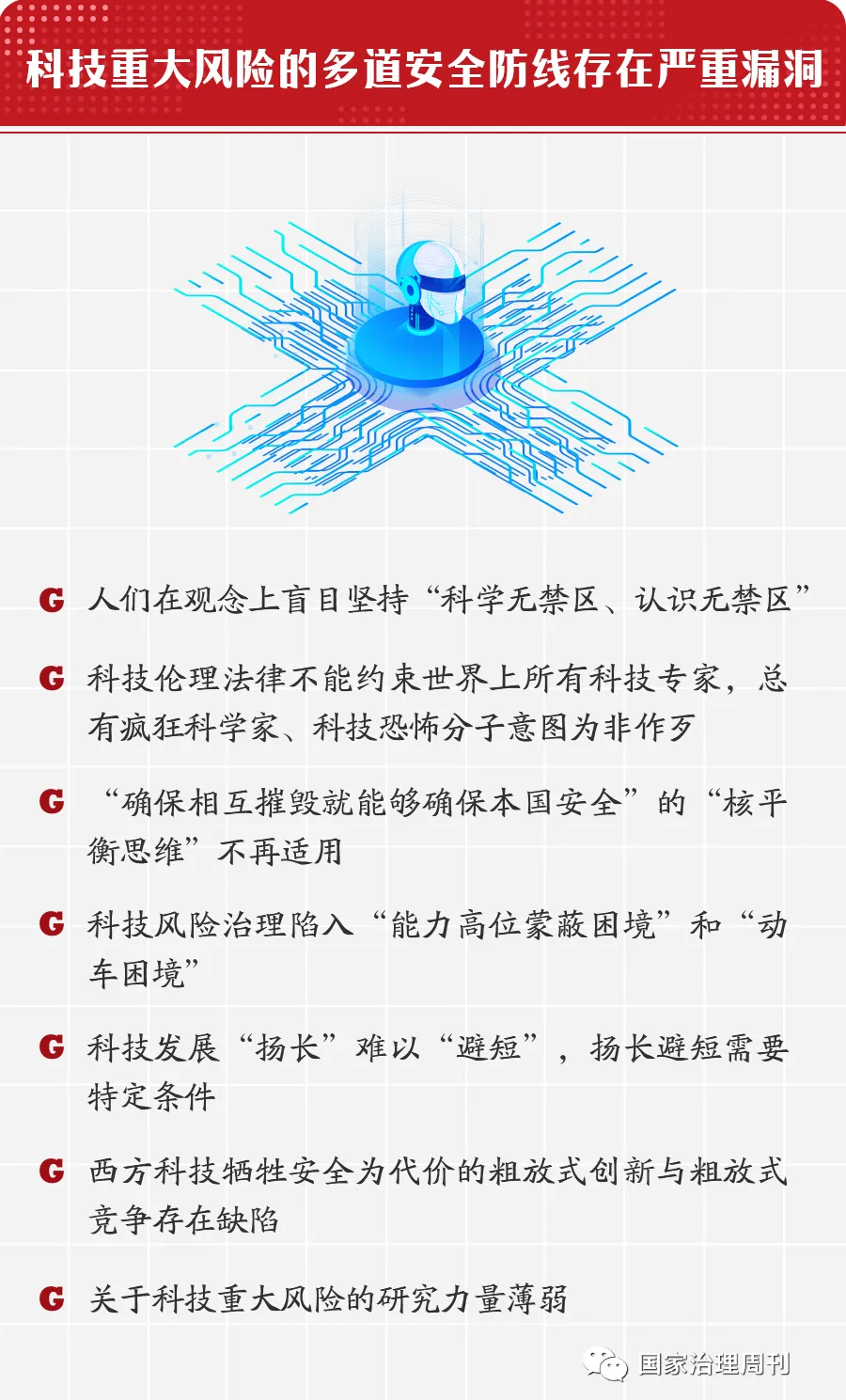

另一方面,各國近年來不斷加強科技倫理法律實施和安全監(jiān)管,但是防范生物安全風險等科技重大風險絕非易事,目前多道安全防線存在嚴重漏洞,難堪重任:

第一,人們在觀念上盲目堅持“科學無禁區(qū)、認識無禁區(qū)”。無視尖端科技的負面效應不能被正面效應所抵消的事實,科技做一萬件好事所帶來的發(fā)展可能抵消不了做一件壞事所造成的危害。

第二,科技倫理法律不能約束世界上所有科技專家。少數(shù)壞人或機器人足以禍害世界,加強科技倫理法律建設至關重要,但遠遠不夠。

第三,強調科技是雙刃劍,需要科技專家提高倫理水平,但總有瘋狂科學家、科技恐怖分子意圖為非作歹,他們足以禍害世界。

第四,確保相互摧毀不能確保自身安全。不能把“核平衡”擴大到“基因武器等尖端武器平衡”,因為最大威脅可能不是來自境外國家,而是來自掌握尖端武器的恐怖分子和科技狂人。

第五,陷入“能力高位蒙蔽困境”,即鑒定甄別某事物依賴某種能力,能力低者難以識別能力高者的造假和圈套,這與人們所說的高段位能力者可以向下兼容有類似之處。如果高水平科技偽裝造假(惡意或無意),低水平科技就難以甄別和防控,體育領域的興奮劑與興奮劑檢查上的技術博弈就是如此。

第六,陷入“動車困境”,“邊繼續(xù)、邊爭論、邊糾錯”的方式很難糾正重大錯誤,巨大慣性更是使糾錯難上加難,所以發(fā)現(xiàn)錯誤未必能夠糾正錯誤。

第七,揚長難以避短,揚長避短需要特定條件,在目前西方市場經(jīng)濟及科技與經(jīng)濟一體化條件下,科技只能揚長,不能避短。

第八,西方科技的粗放式發(fā)展模式存在著與生俱來且不斷惡化的缺陷,以犧牲安全為代價的粗放式創(chuàng)新與粗放式競爭是生物等科技重大風險的誘因和來源。

第九,關于科技重大風險的研究力量薄弱。目前國際上許多關于重大風險防控的研究,只知其一(風險愈演愈烈、要加強風險防控)、不知其二(忽視了防控措施中存在嚴重漏洞、忽視了科技與經(jīng)濟一體化粗放式發(fā)展存在嚴重缺陷),只是強調加強國際合作與團結、加強風險防控,實則治標不治本,甚至連治標也做不到。因此急需加強非傳統(tǒng)安全和科技重大風險治理的理論研究與綜合研究。

非傳統(tǒng)安全研究應以人類安全為視角

軍事安全是傳統(tǒng)安全的重要部分,軍事威懾、戰(zhàn)略平衡、競爭和戰(zhàn)爭深刻影響了歷史進程與社會塑造。以批判傳統(tǒng)安全理論為共同特征的西方非傳統(tǒng)安全研究松散多樣,盡管不乏真知灼見,但總體上還遠遠沒有達到傳統(tǒng)安全研究與實踐的高度和強度。不僅是知識體系的不足,在長期傳統(tǒng)安全觀念影響下形成了軍工軍需、科技與商業(yè)、金融經(jīng)濟等龐大既得利益體系,不是“建構主義、后結構主義、后殖民主義”等新名詞、新概念、新理論可以輕易撼動的。科技與經(jīng)濟“兩張皮”現(xiàn)象同樣存在于人文社科與政策實踐領域,非傳統(tǒng)安全研究至今沒有找到突破口以發(fā)揮應有的作用。

非傳統(tǒng)安全研究的重點是:“是否要”“如何能”建立超越國家的安全指涉對象,丹麥學者琳娜·漢森指出更好的方式是將指涉對象視為由個人和集體組合而成的概念。筆者進一步思考認為,人類是超越國家的安全指涉對象,認清人類安全正面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)至關重要,以人類安全為視角將傳統(tǒng)安全擴展為人類安全,國家安全是人類安全的一部分,兩者協(xié)調一致而非相互對立,只有處理好國家安全與人類安全的關系才能將非傳統(tǒng)安全研究推進到一個新階段。

這次疫情充分說明小小的病毒(無論是自然界的病毒還是人工改造合成的病毒)可以危害整個世界,它因傳播、變異而難以控制。舉一反三,應該引起人們對基于傳統(tǒng)安全觀的科技冷戰(zhàn)、軍備競賽、戰(zhàn)略平衡等進行反思。美國國防部前副部長、軍控和裁軍總署前主任弗萊德·查爾斯·依克萊博士在其作品《國家的自我毀滅》中指出,在21世紀,國家安全的威脅并非來自境外的國家,而是來自掌握大規(guī)模殺傷性武器的恐怖分子。筆者長期研究科技重大風險,深知工業(yè)革命以來在西方形成的粗放式競爭、粗放式創(chuàng)新因不能遏制內生的科技重大風險而難以為繼,社會發(fā)展方式急需改弦易轍。正如知名學者鮑姆與巴雷特所判斷的,在如何降低“全球性災難風險”的問題上,全球范圍內的研究者都還沒有取得重大突破。這次全球疫情促使人們對傳統(tǒng)安全觀、對科技經(jīng)濟與社會發(fā)展模式進行深刻反思,以人類安全視角思考未來,盡快處理好國家安全與人類安全的關系,加強科技重大風險與非傳統(tǒng)安全的研究,加快建設人類命運共同體,強調“合作比競爭重要、安全比財富重要、方向比速度重要、行穩(wěn)致遠比一時繁榮重要”,向以人類安全為中心轉型,是一場前所未有的世界格局與社會系統(tǒng)的重構。

免責聲明:本網(wǎng)站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標簽: 科技領域, 風險治理, 傳統(tǒng)安全, 核平衡, 人工合成病毒

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414