到底應該以何種方式(指標)來評判一本期刊的水平,是非常有爭議的一件事。

從定量的角度,迄今為止,各個機構發展了包含影響因子、分區在內的眾多指標,但每種指標都引來不少詬病,也存在一定的缺陷。

從定性的角度,有很多行業公認的頂級期刊,但鑒于整體龐大的期刊庫,這種評價的范圍很小,在實際中是不夠用的。

目前定量評價方面,幾乎所有的指標都是基于“被引次數”這一核心,因此,一本期刊的高被引論文情況能在一定程度上反應期刊的水準。

可以以高被引數量或者高被引占比來進行比較,但實際上不太科學,因為這兩個指標都嚴重依賴于發文量。

(1)發文量大,即便高被引占比低,也可能有很高的高被引論文數量。

(2)發文量小,則極易提高高被引占比。

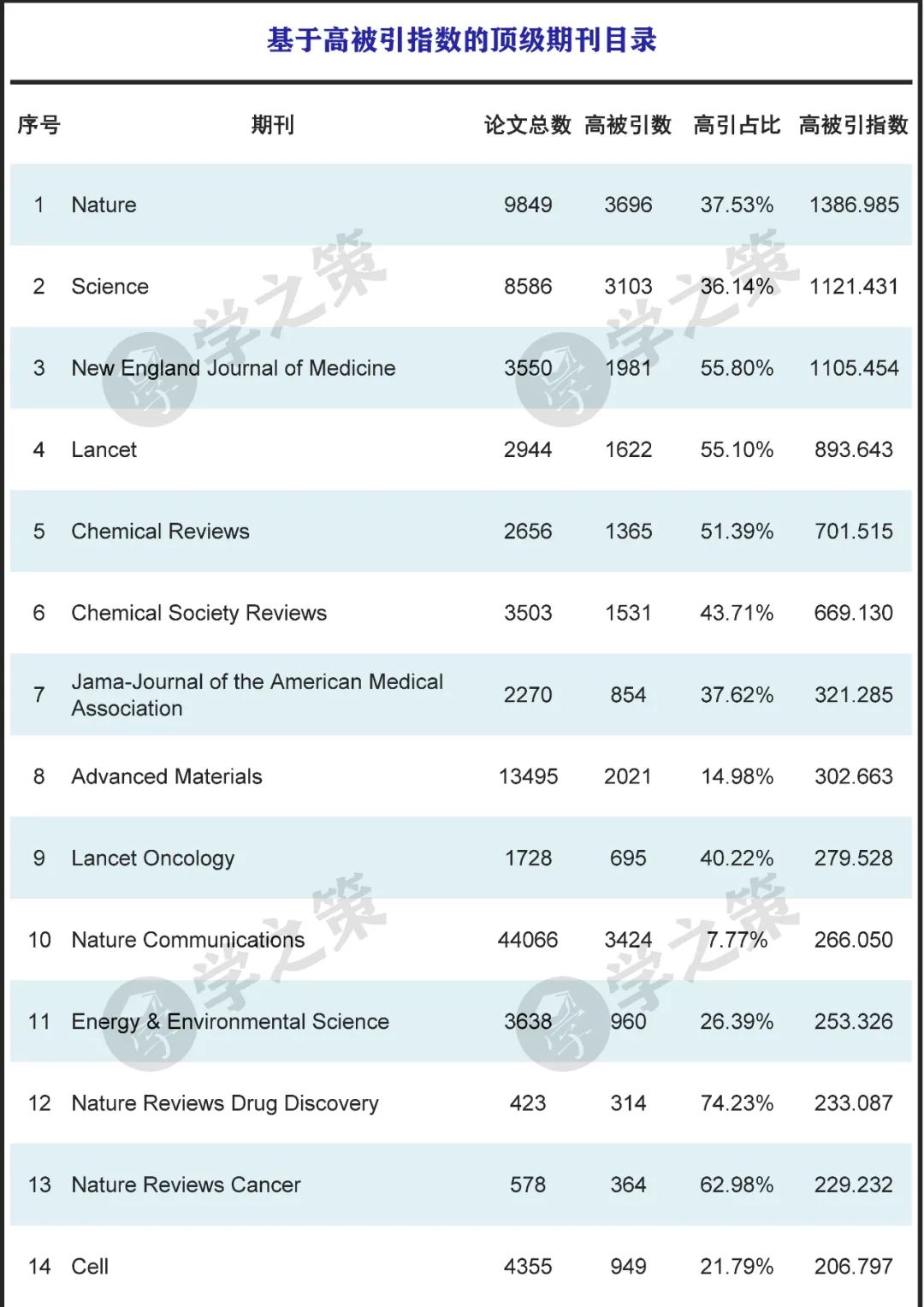

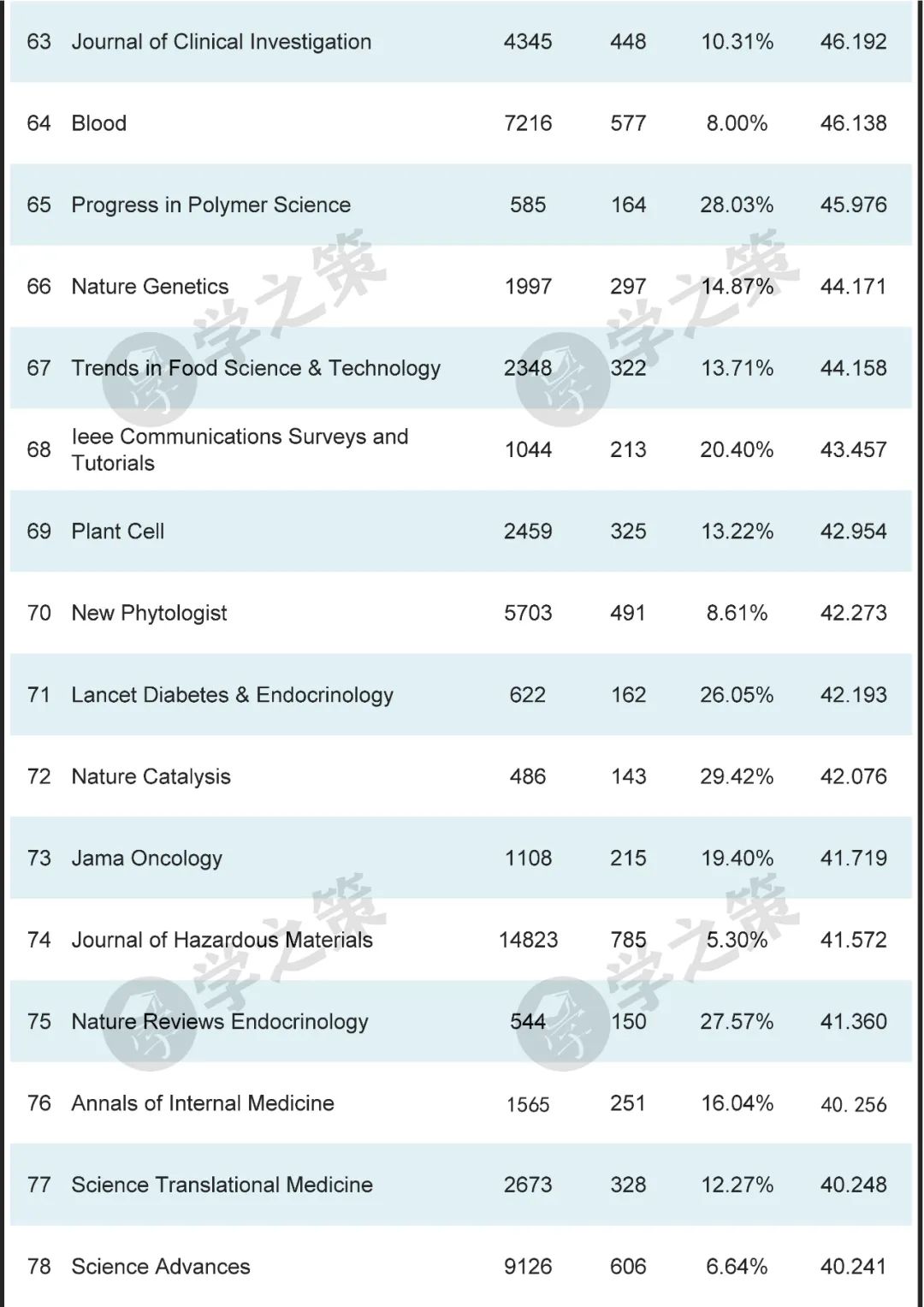

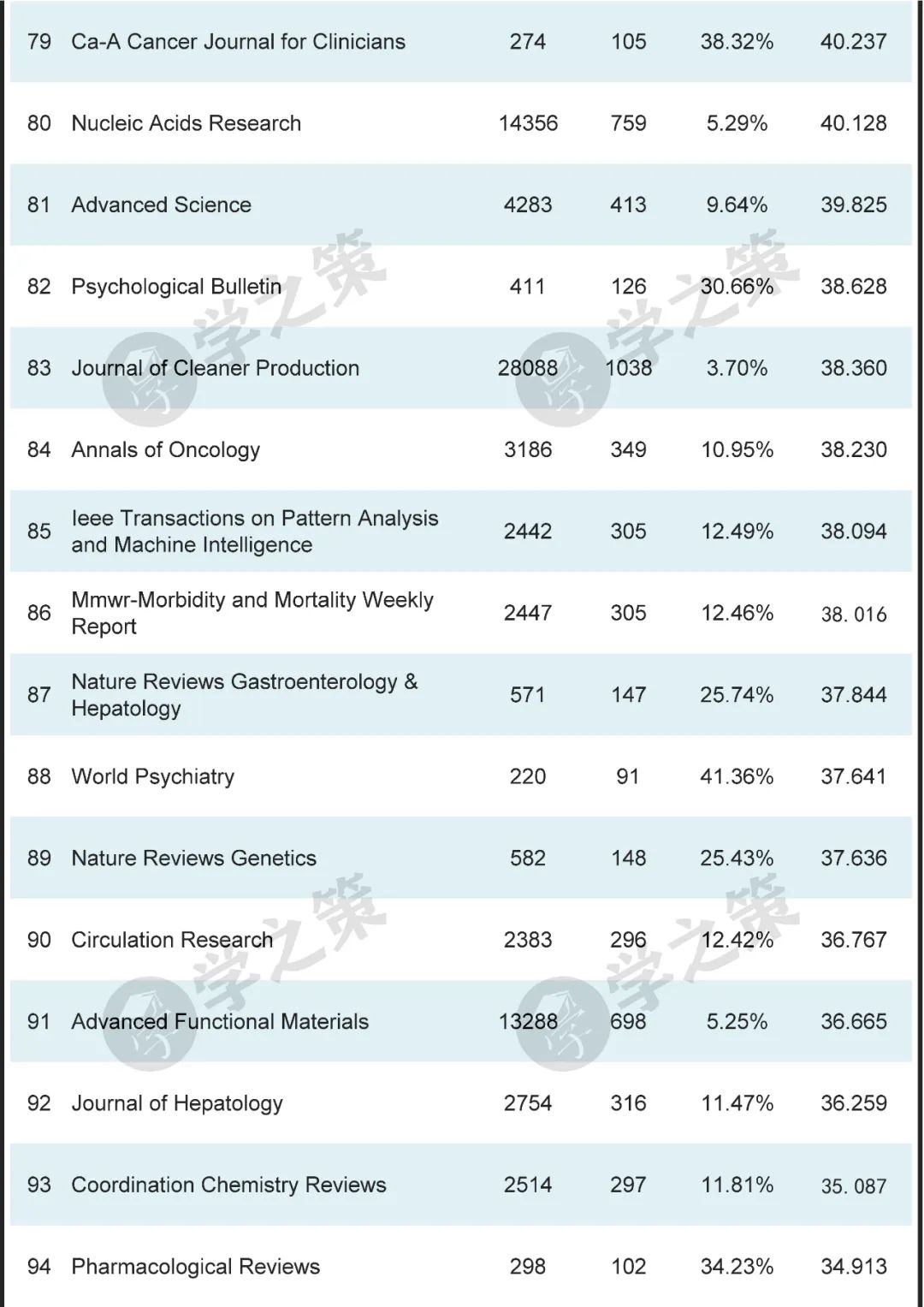

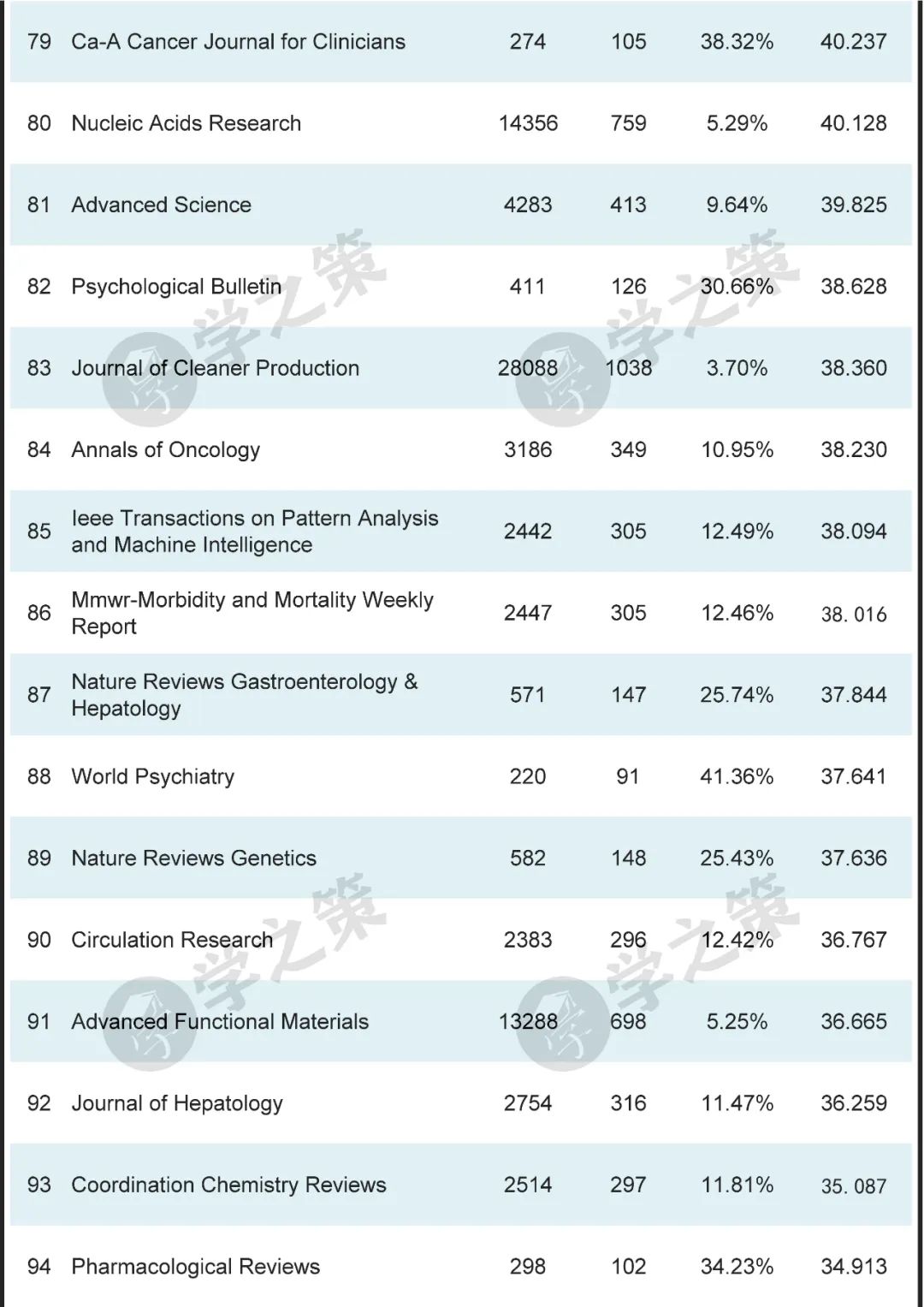

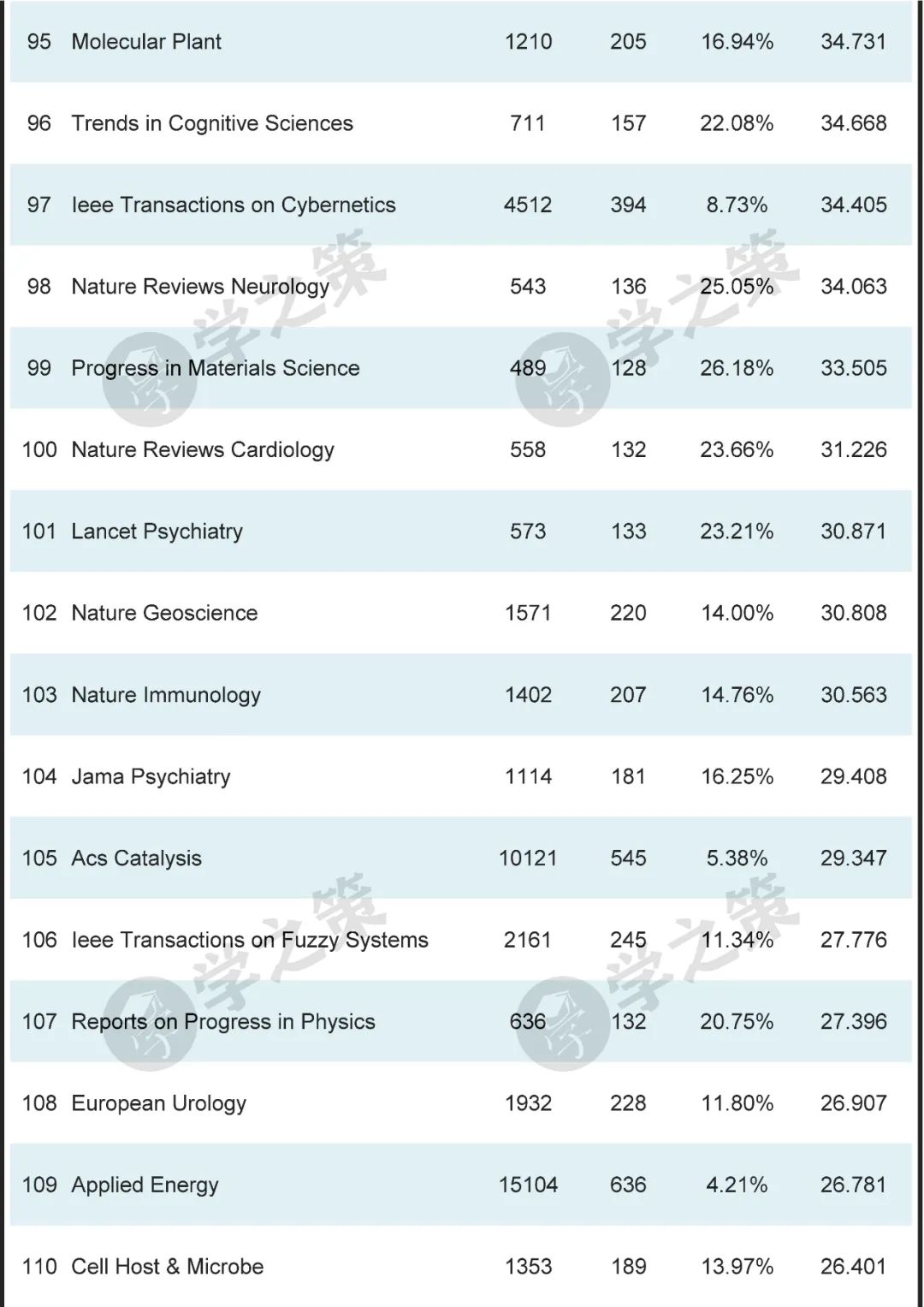

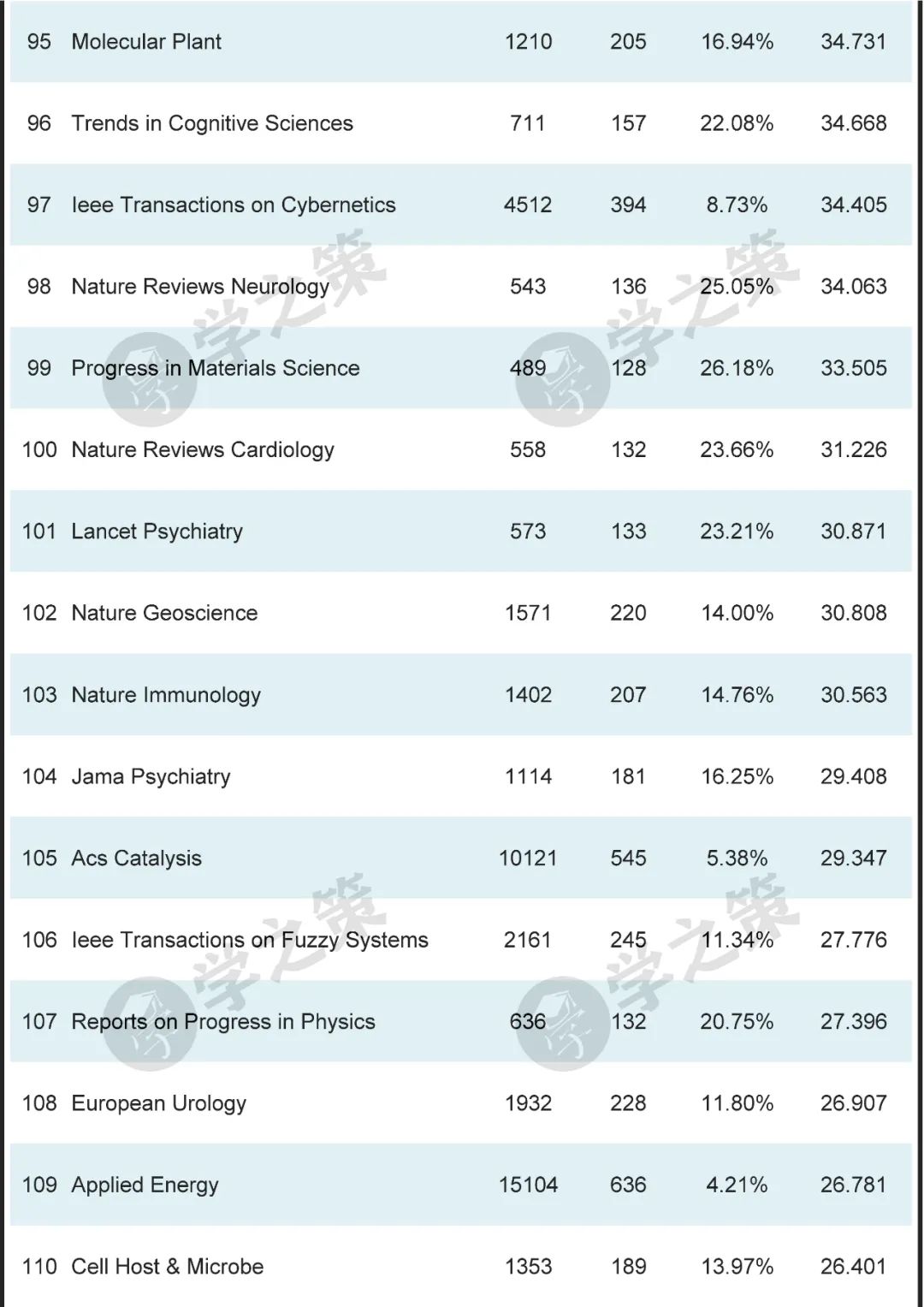

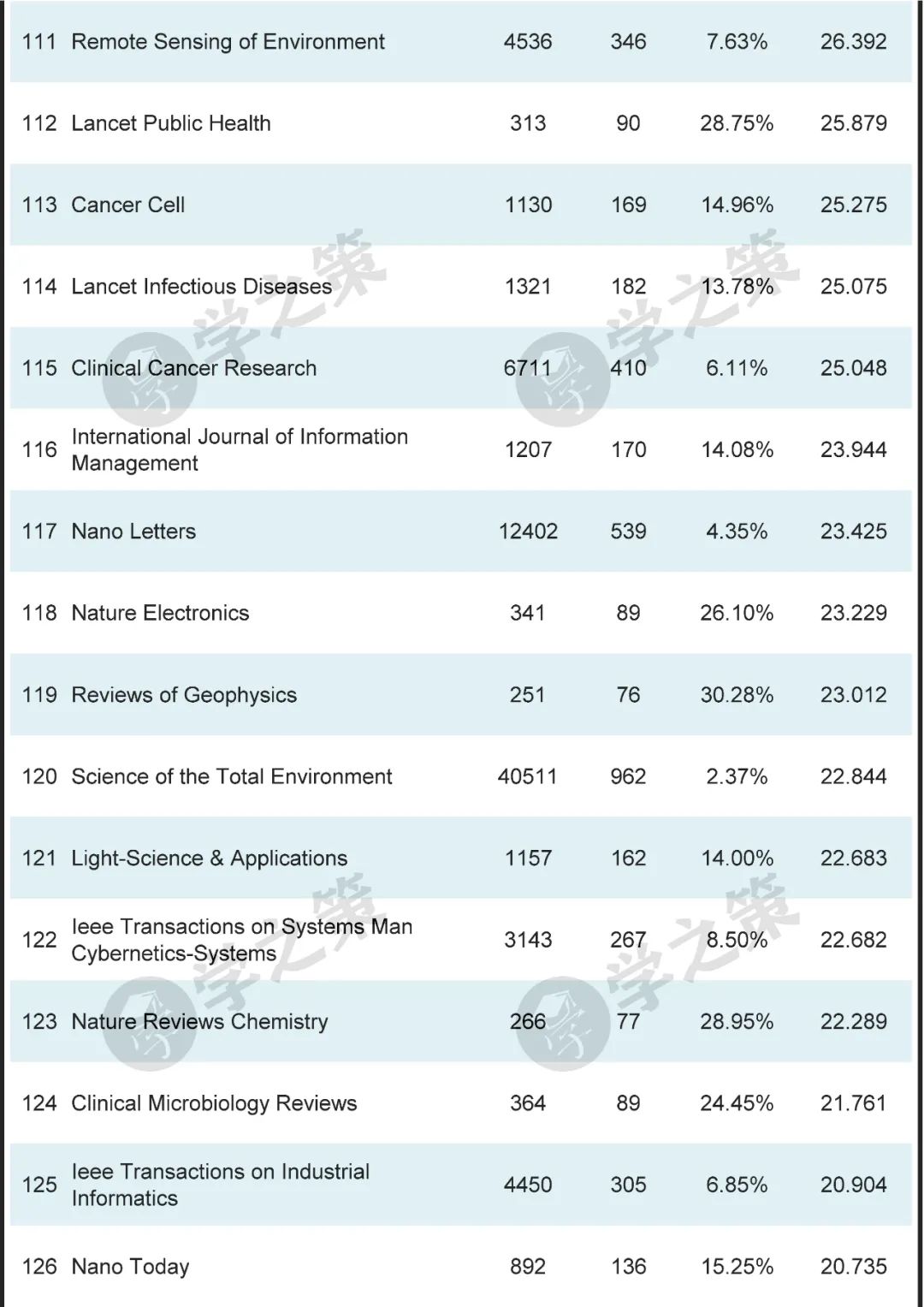

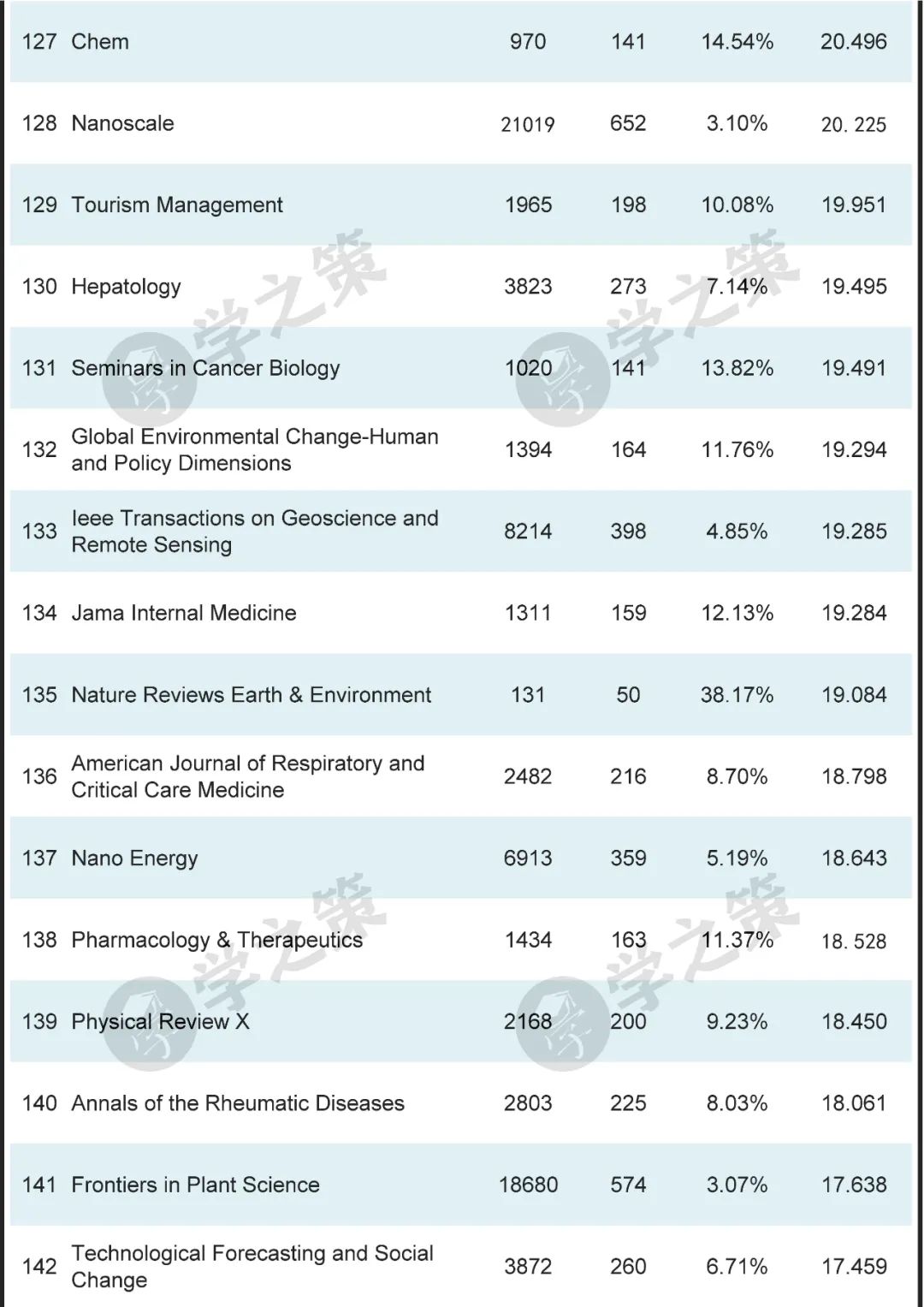

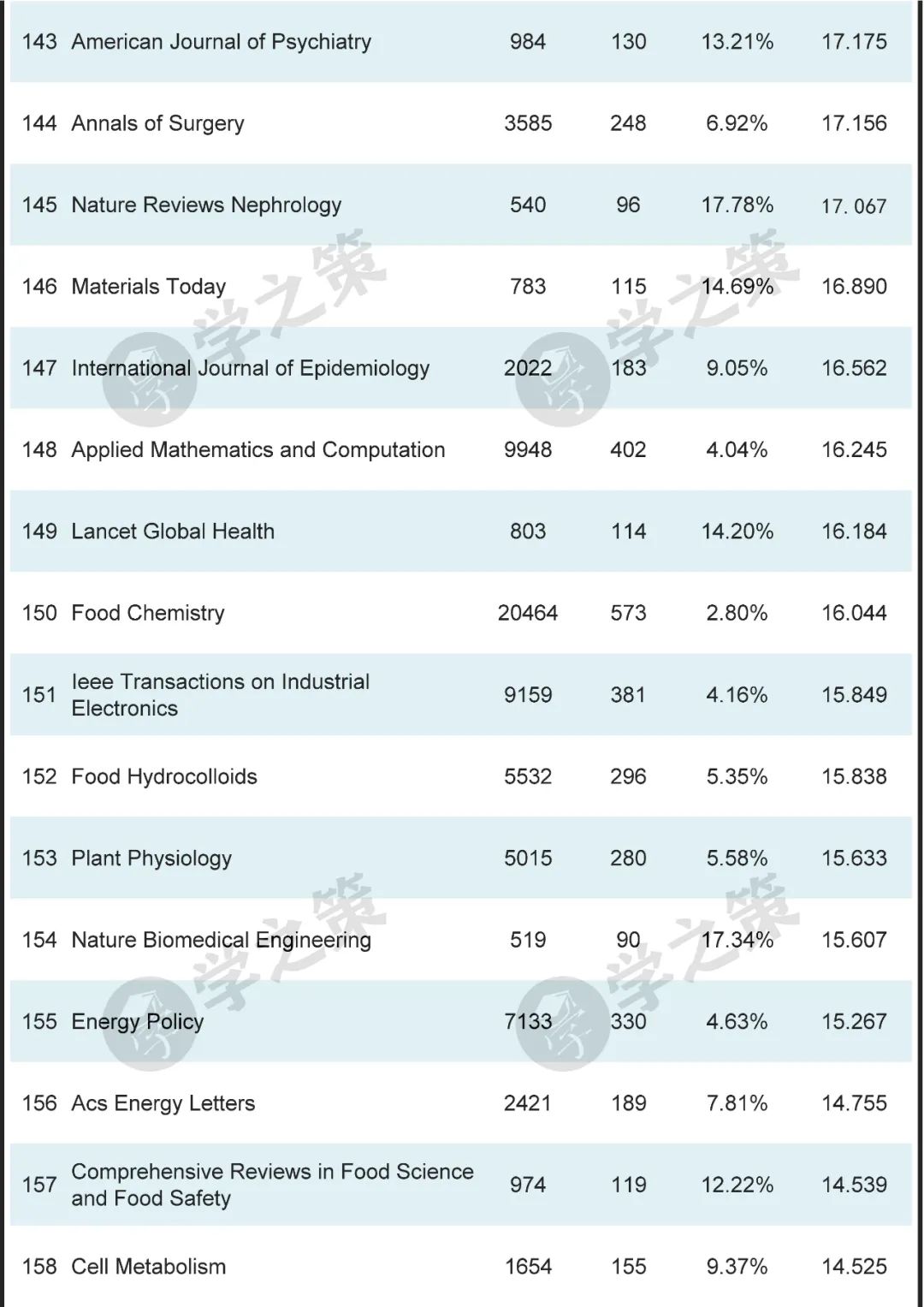

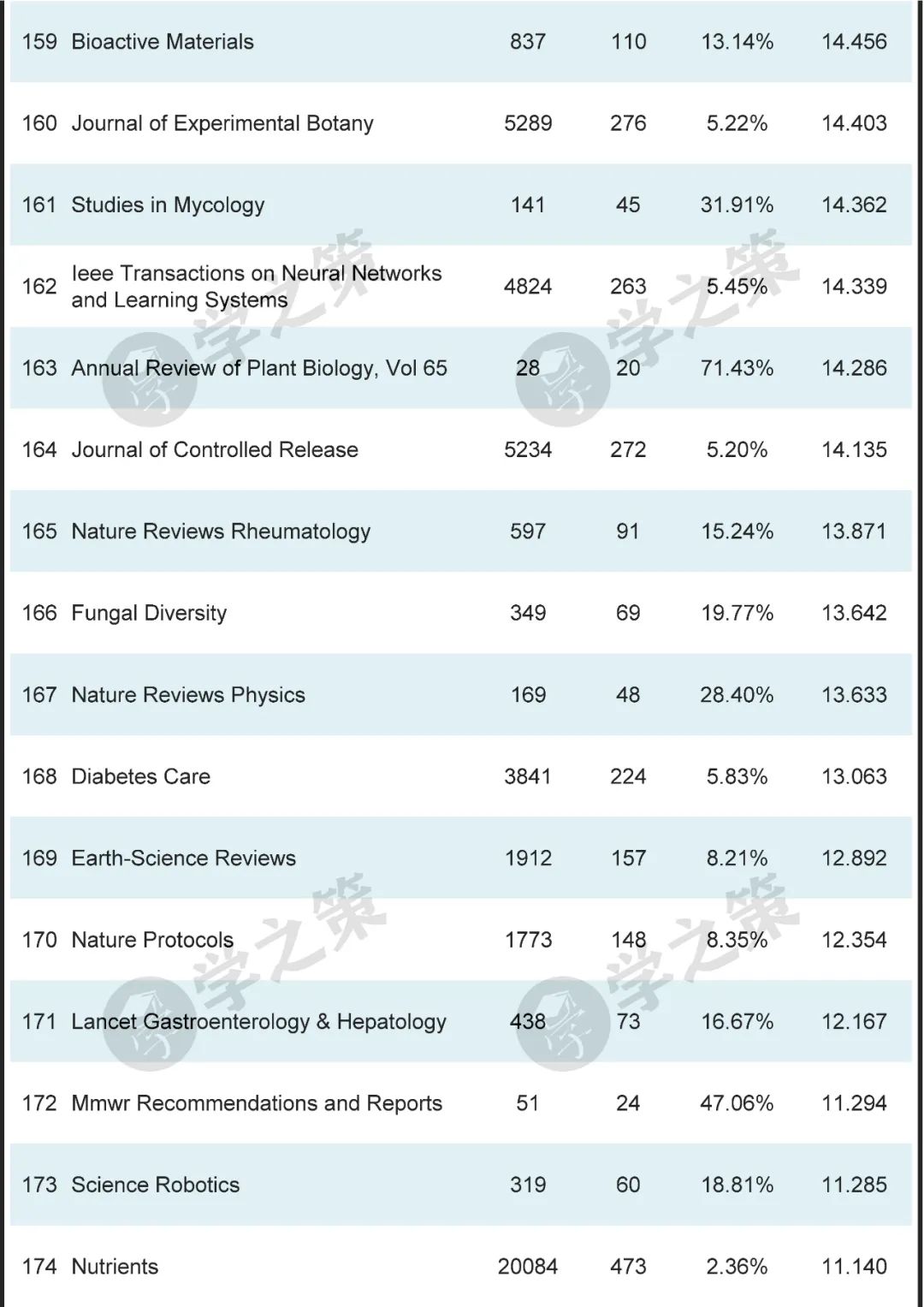

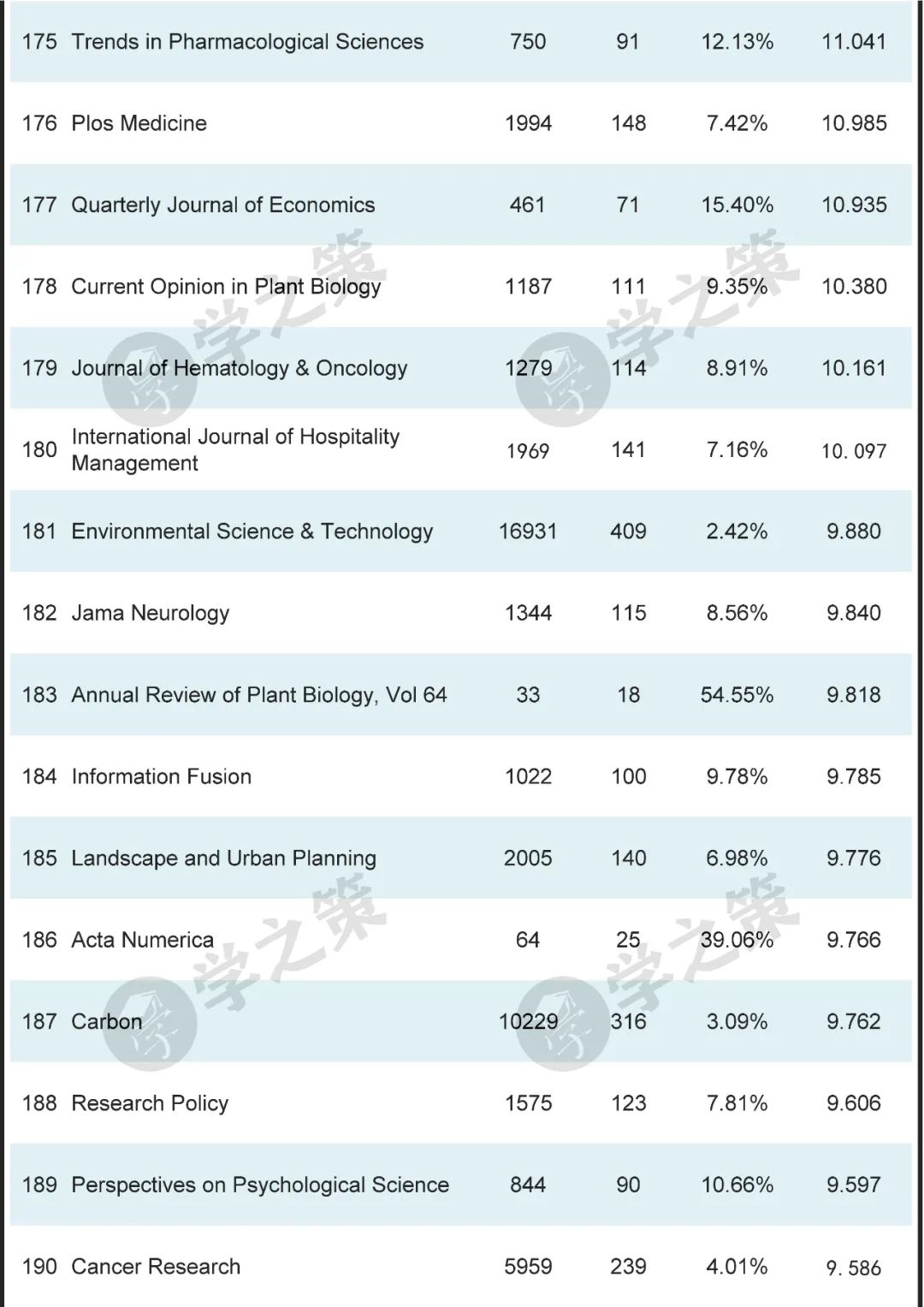

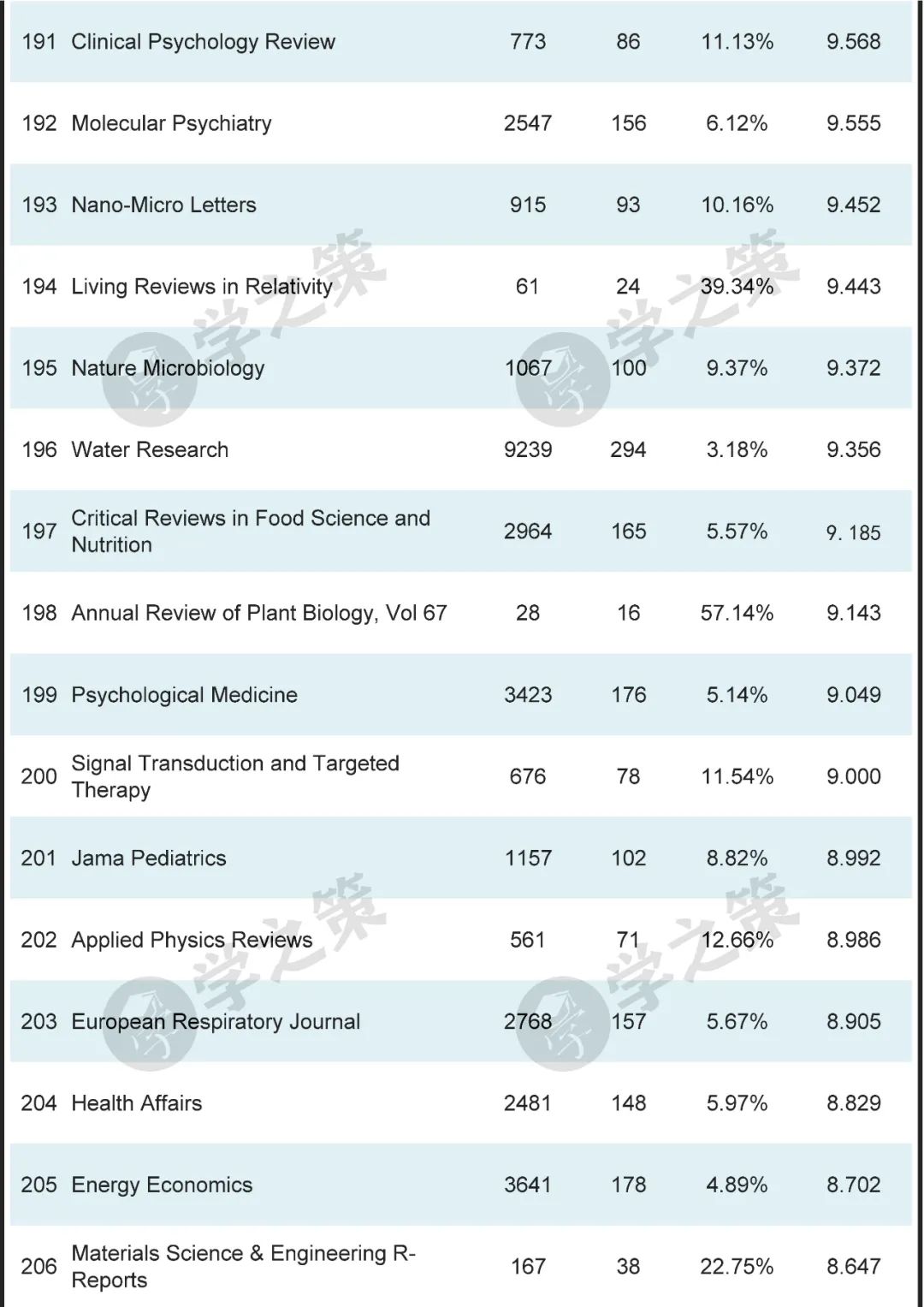

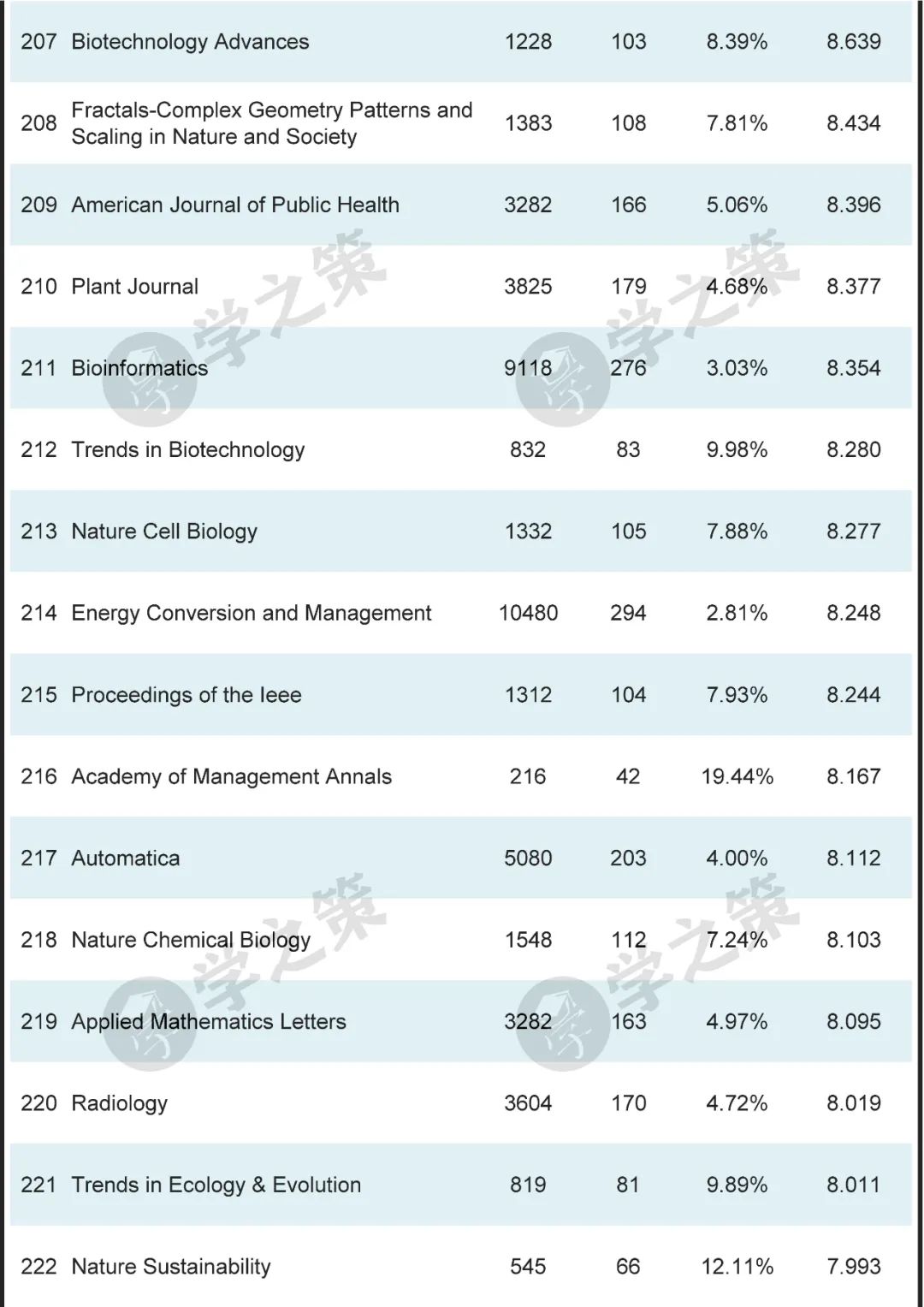

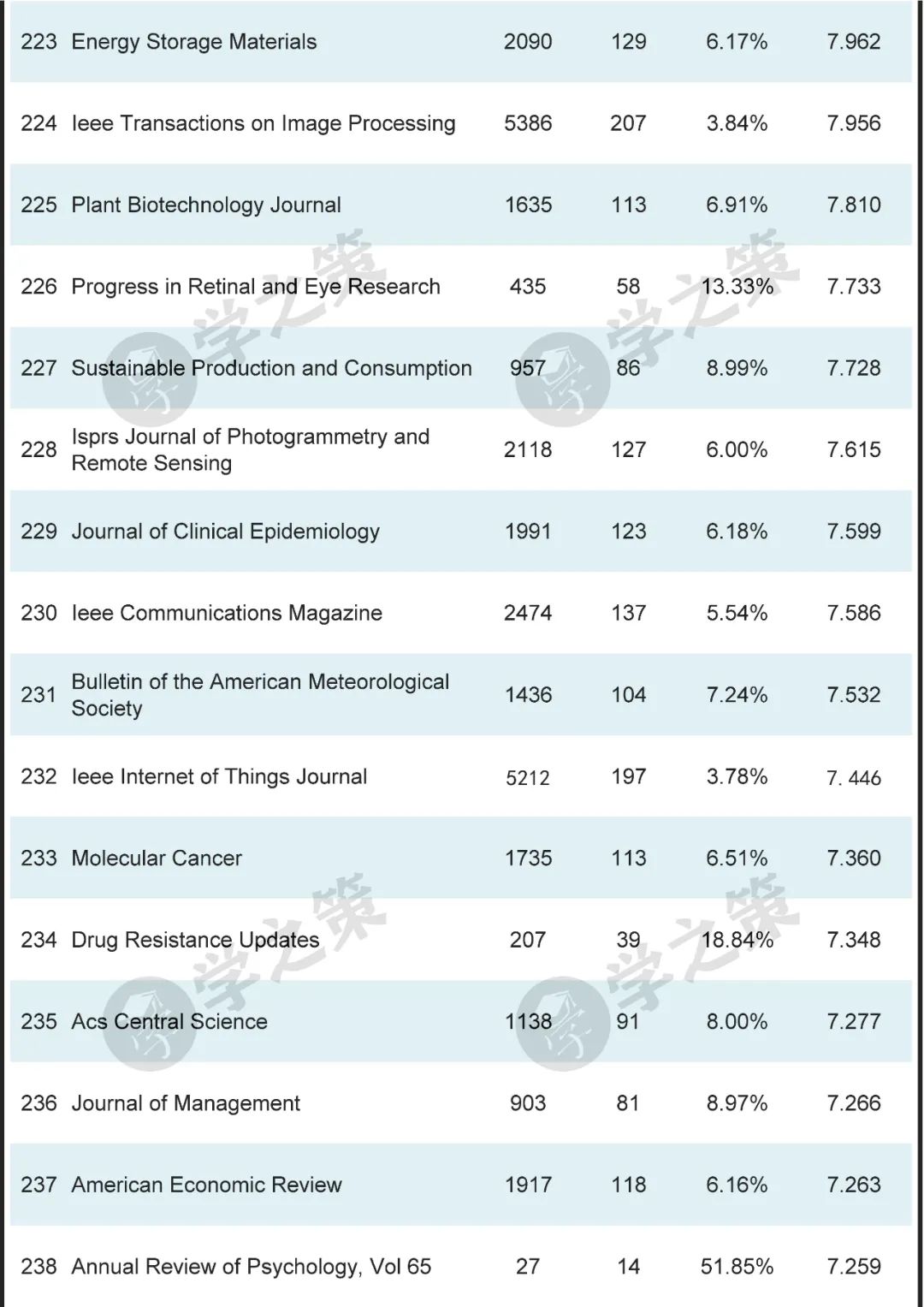

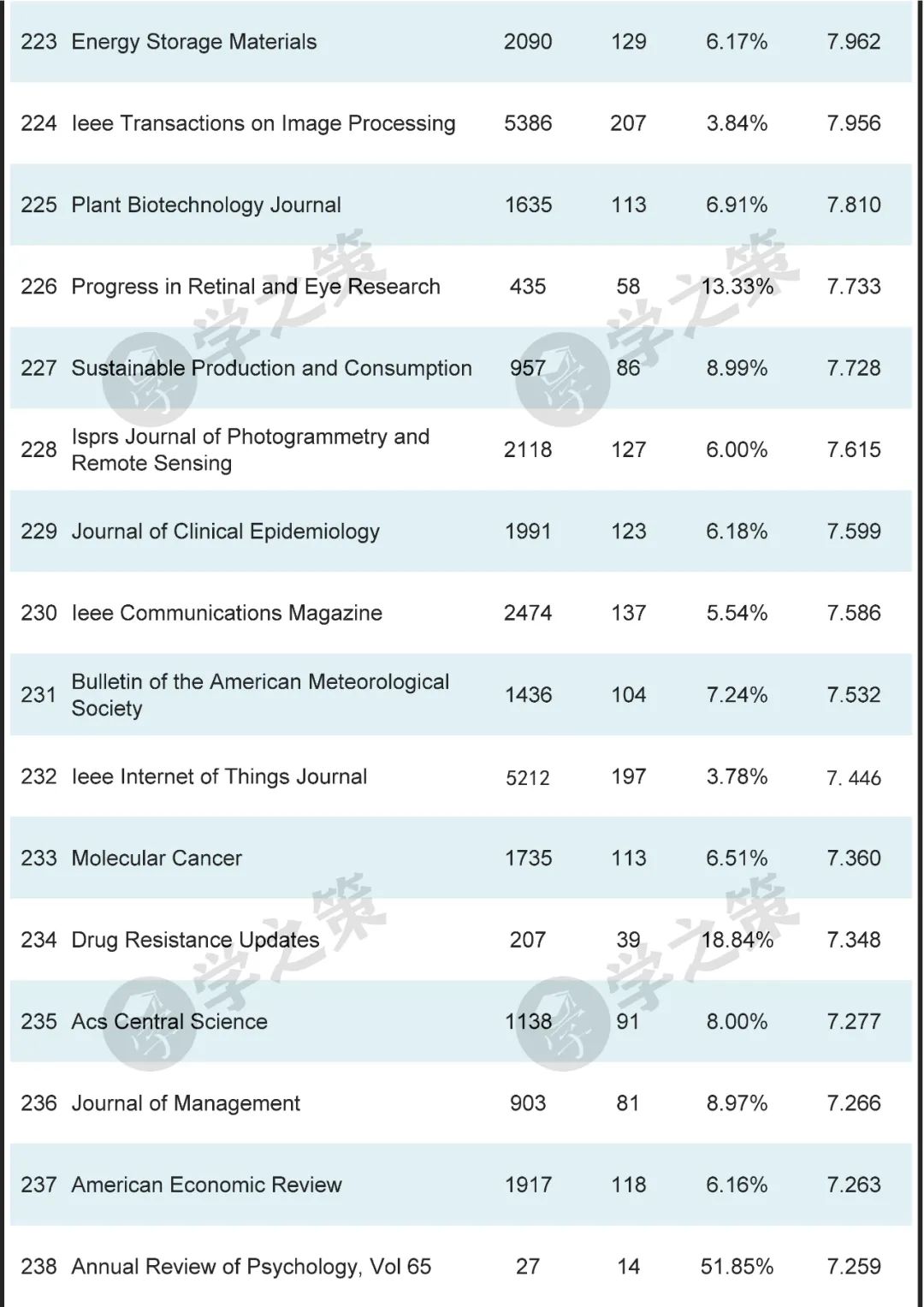

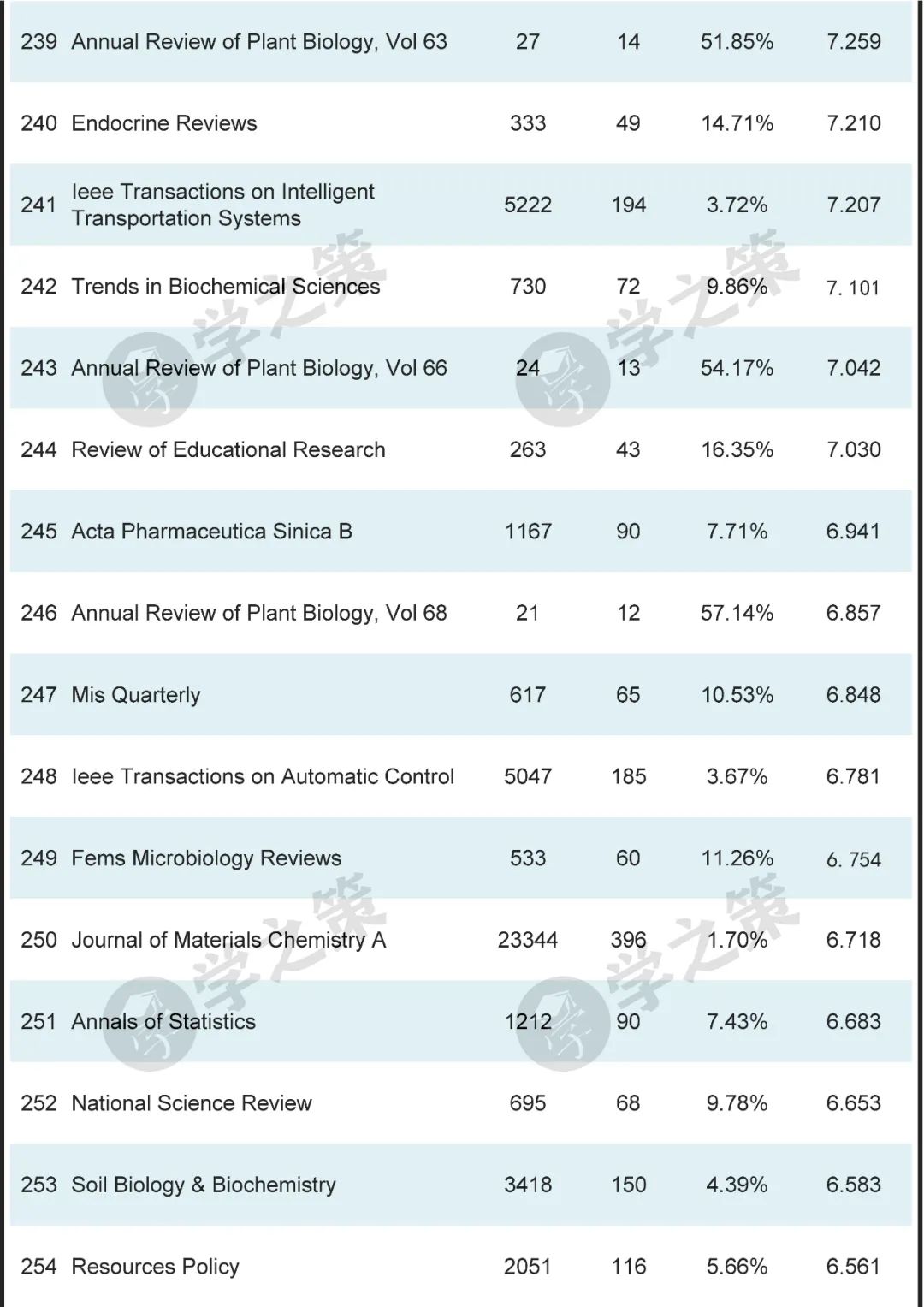

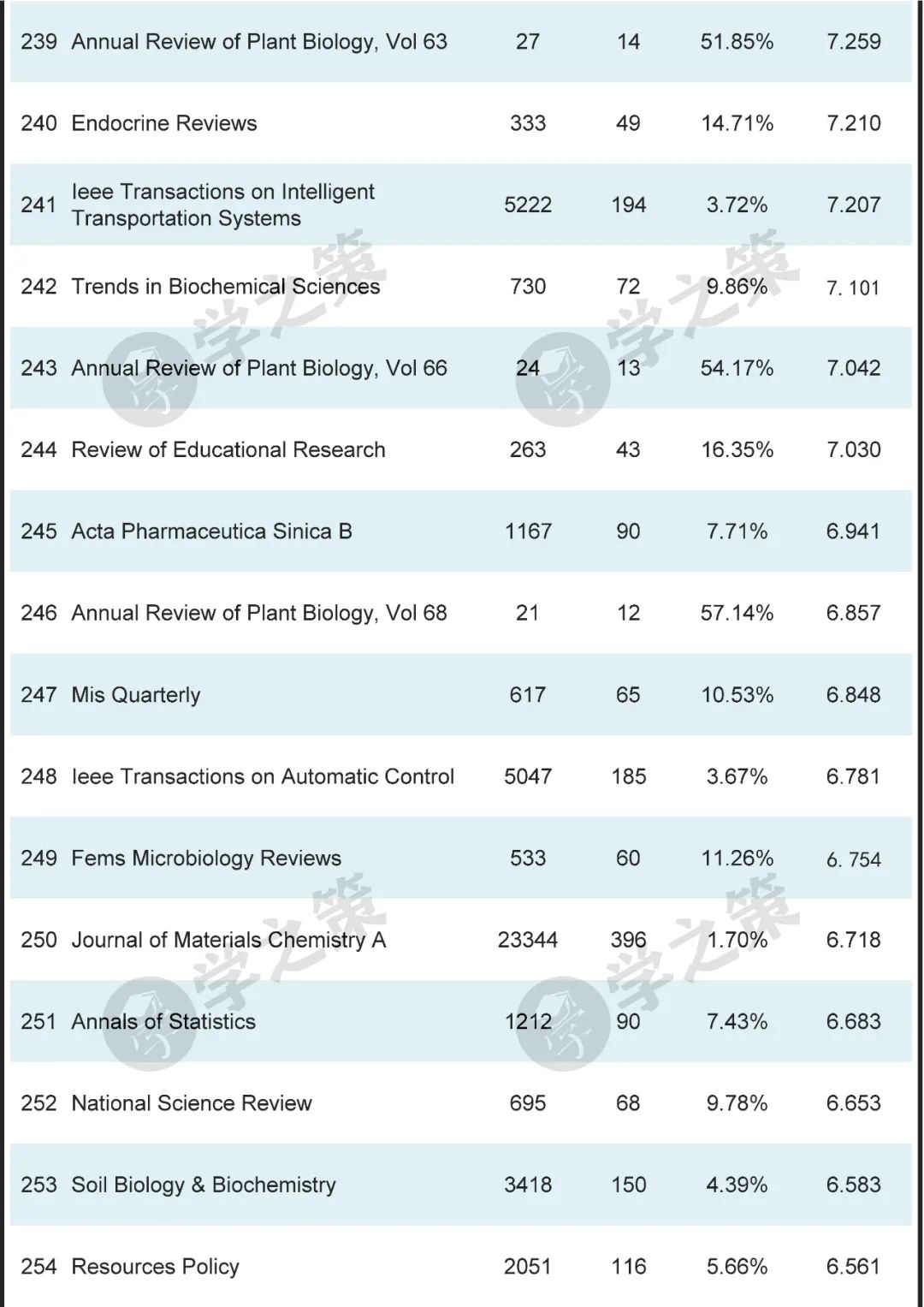

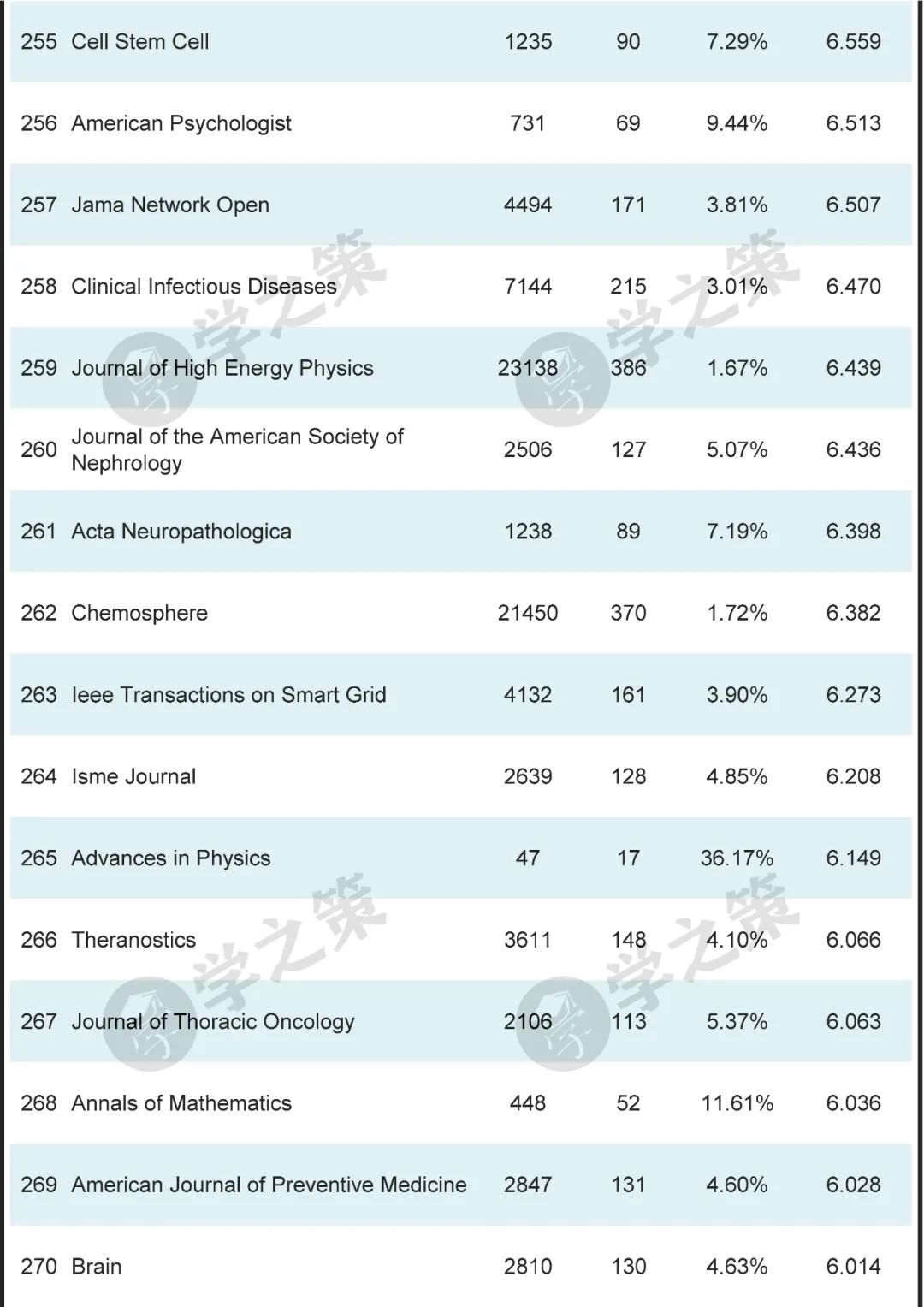

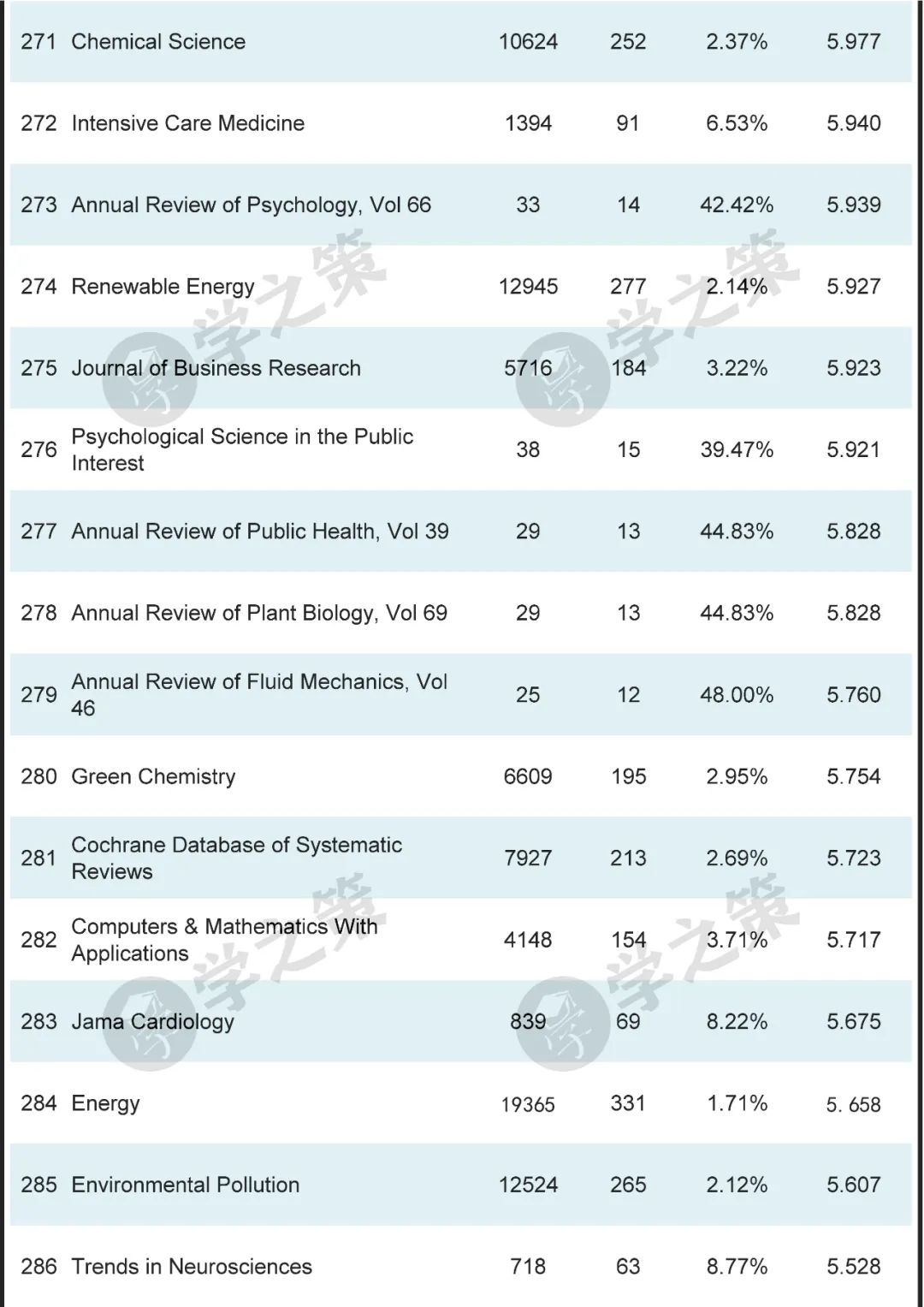

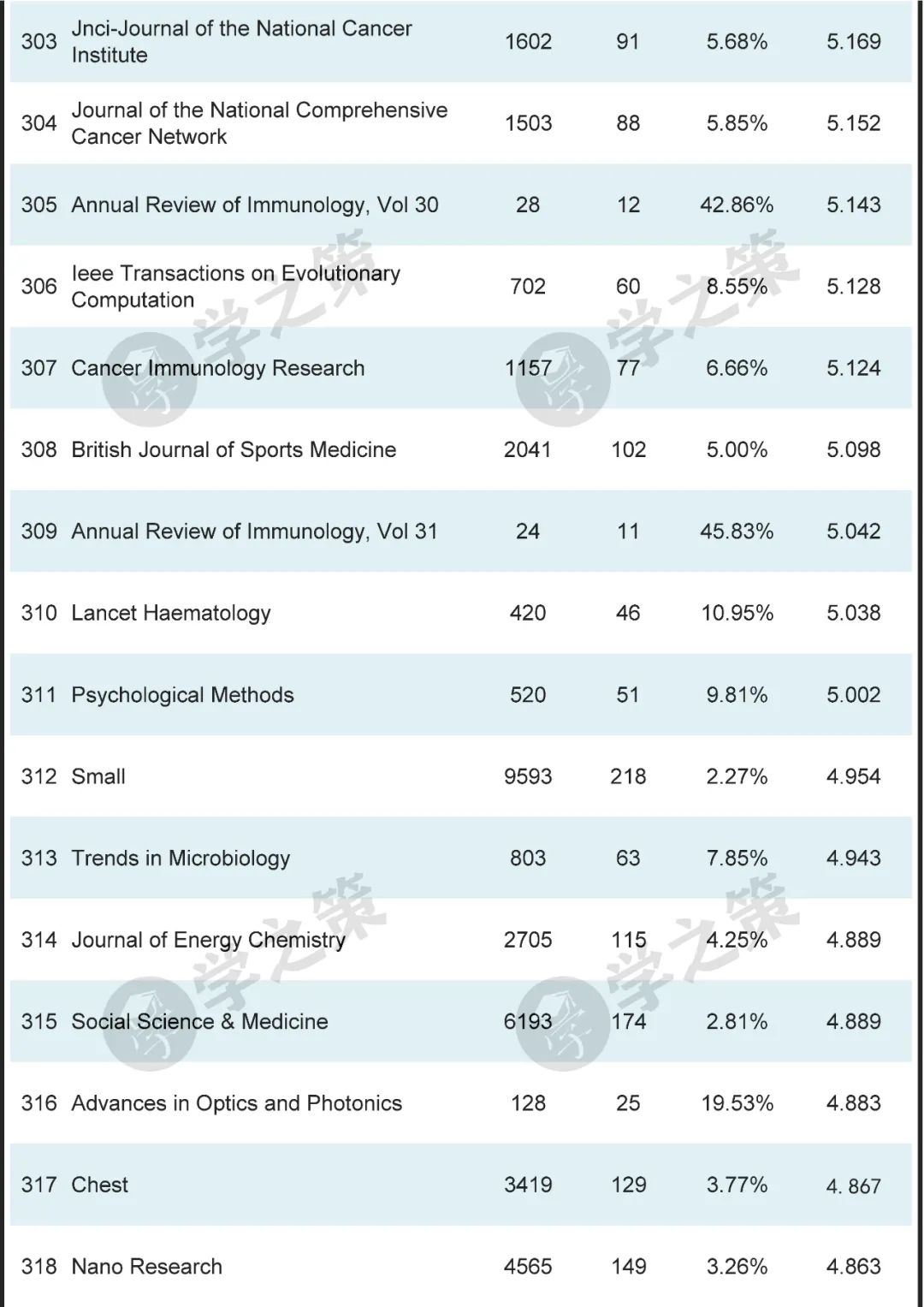

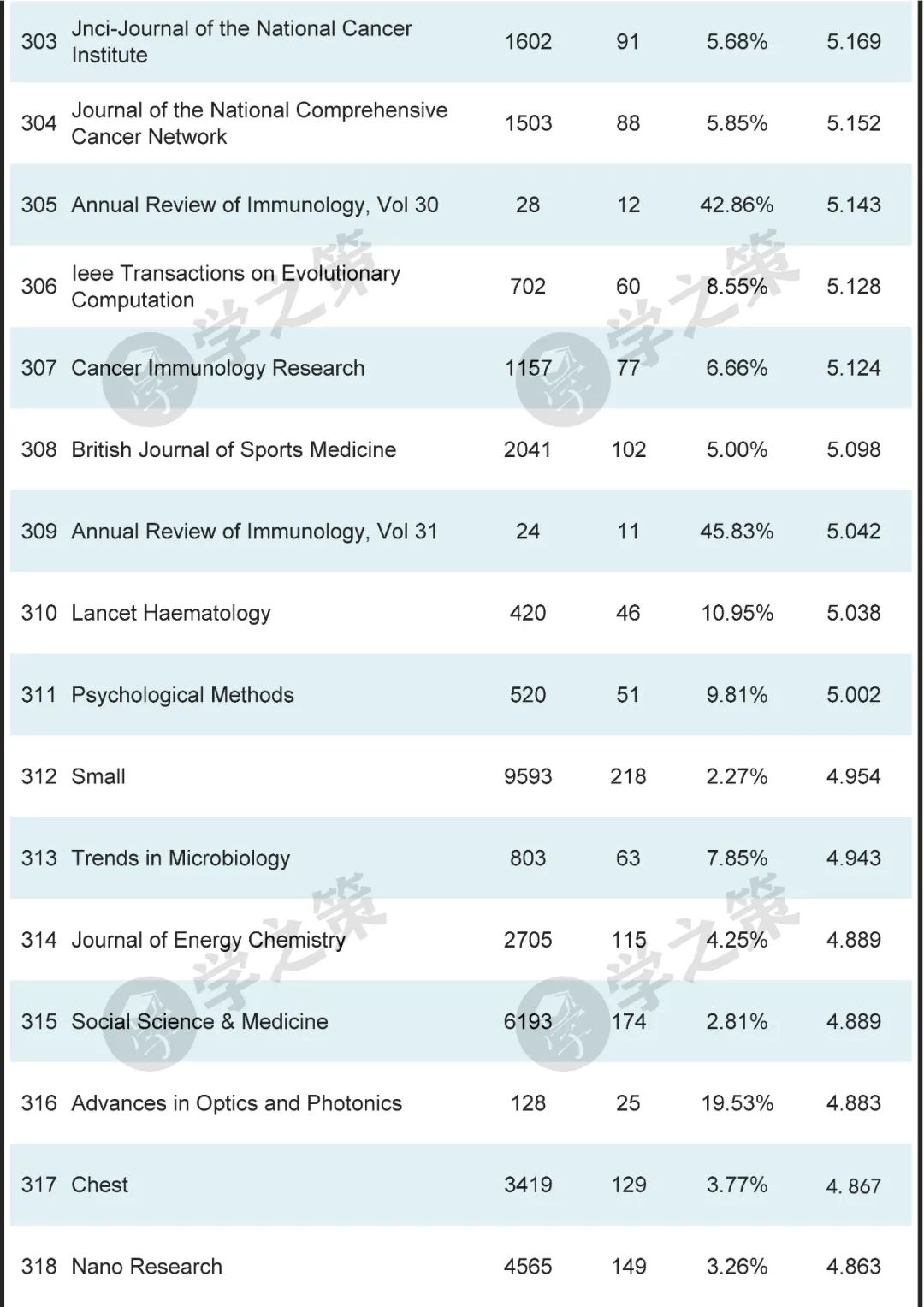

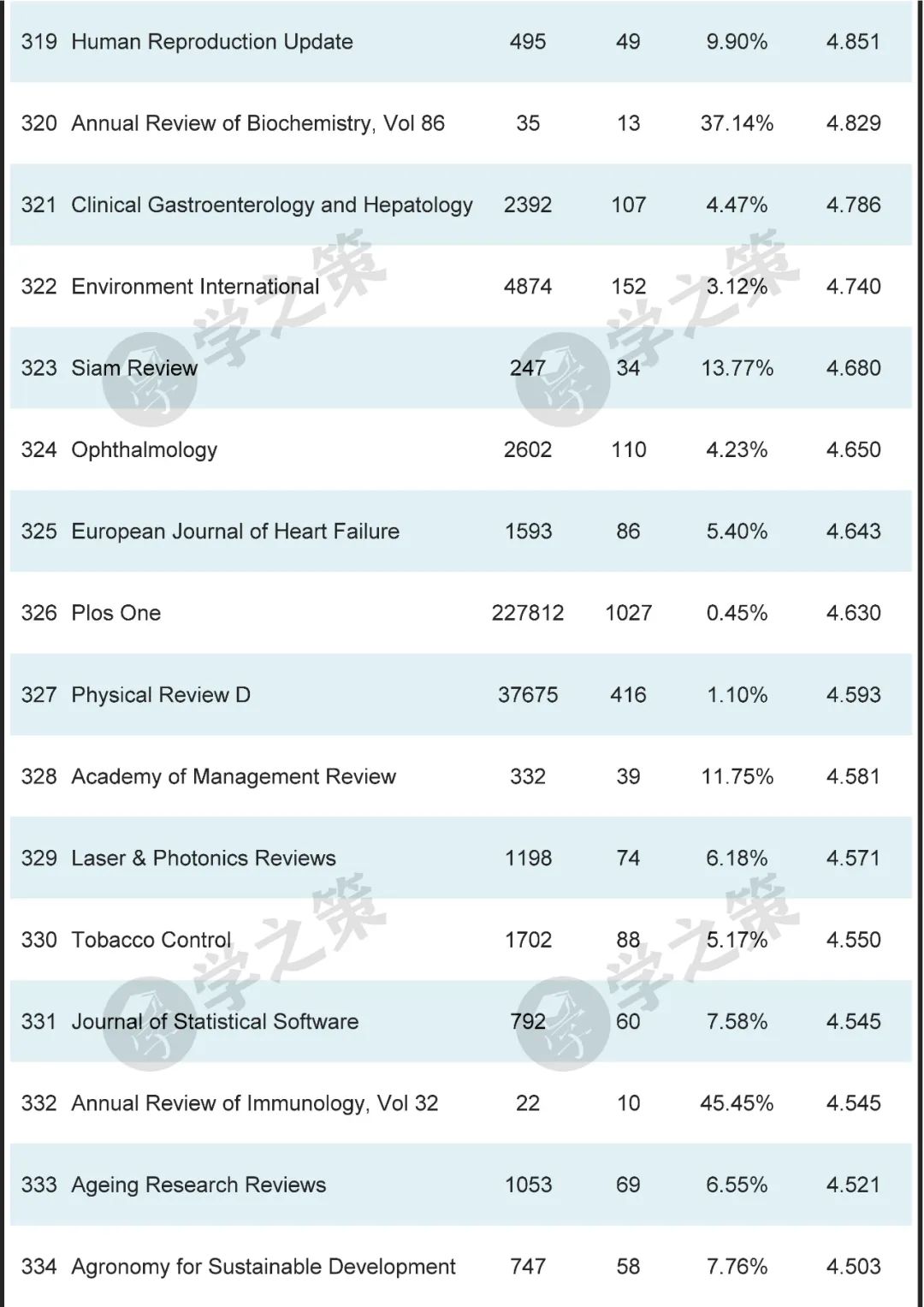

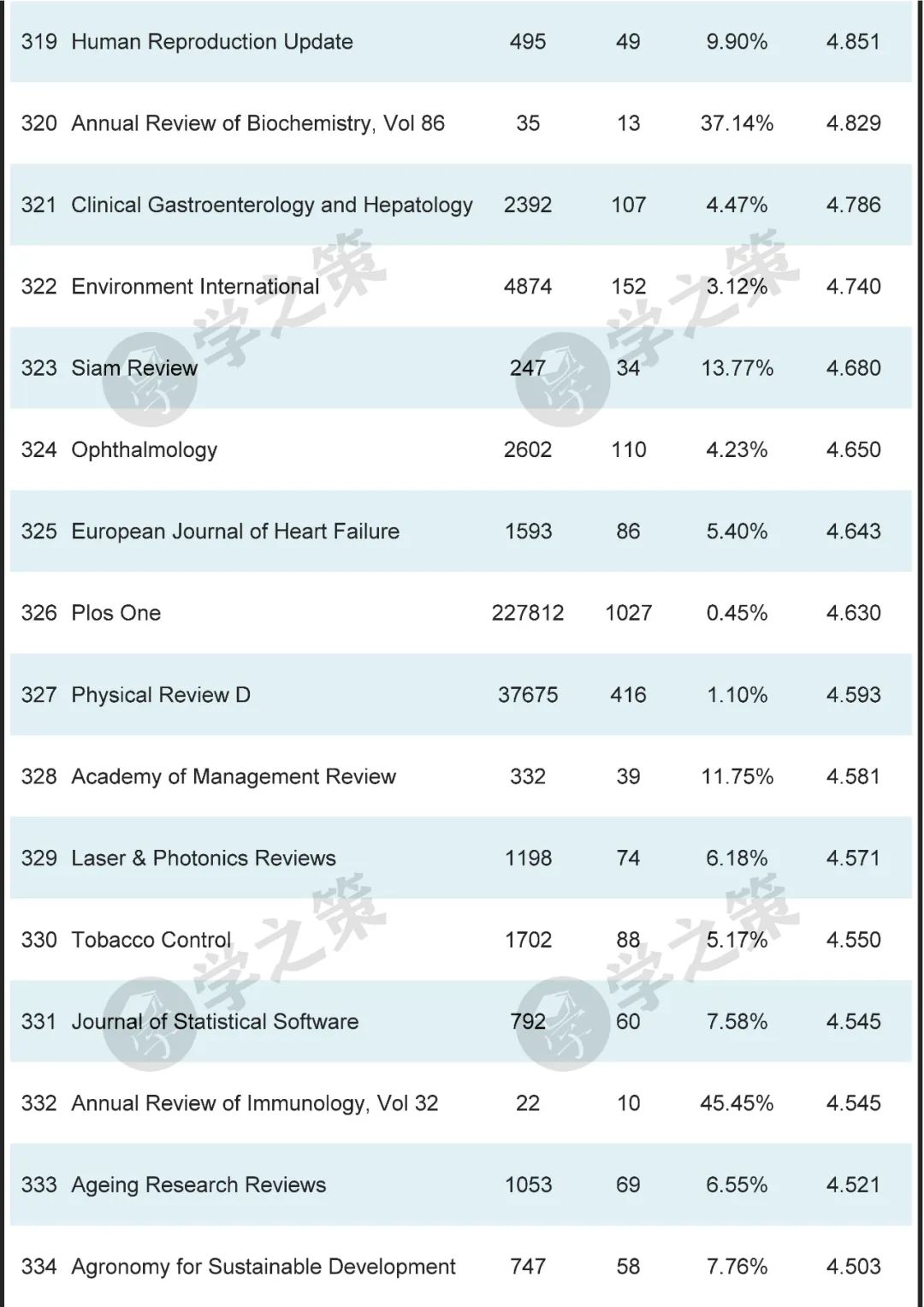

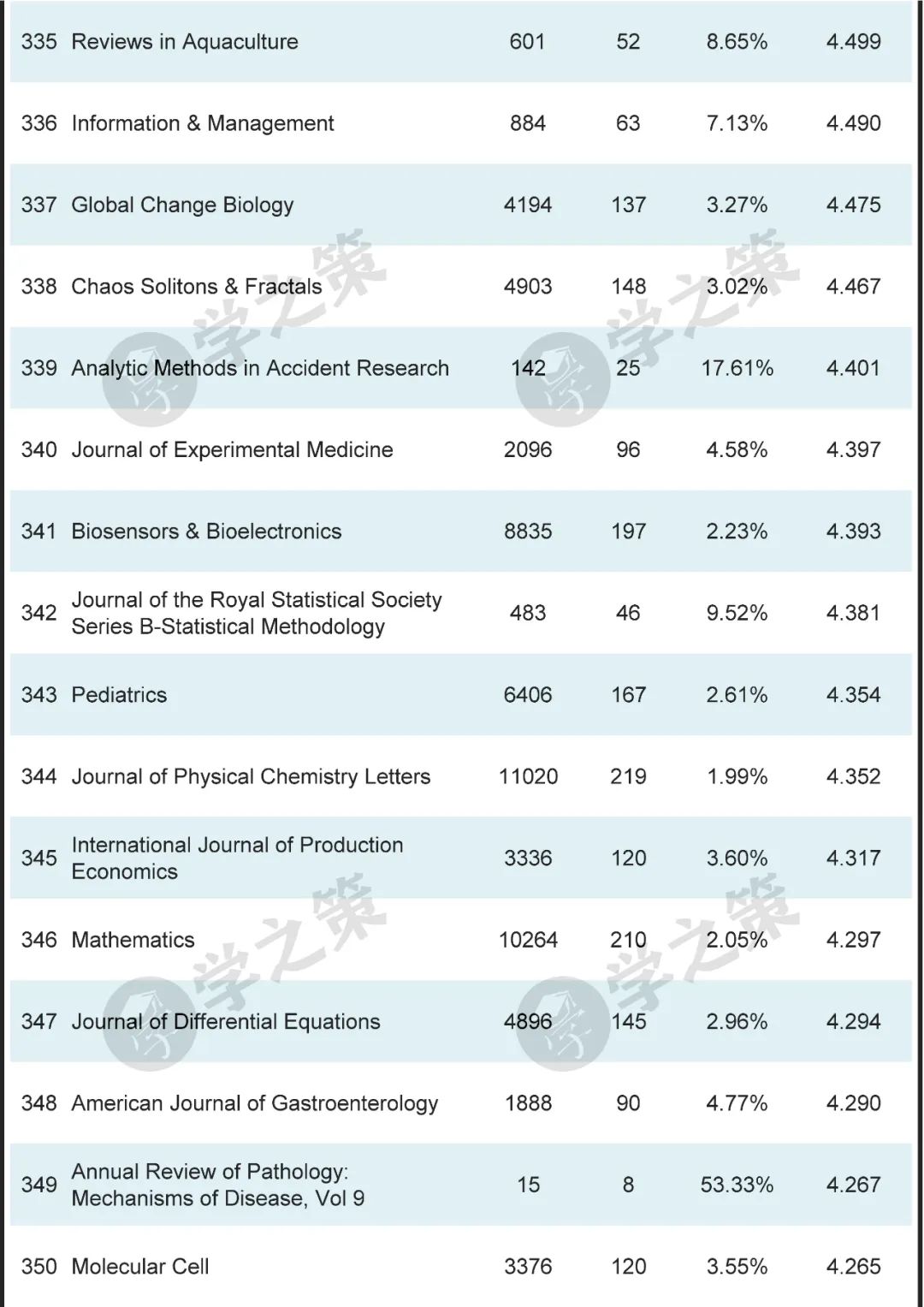

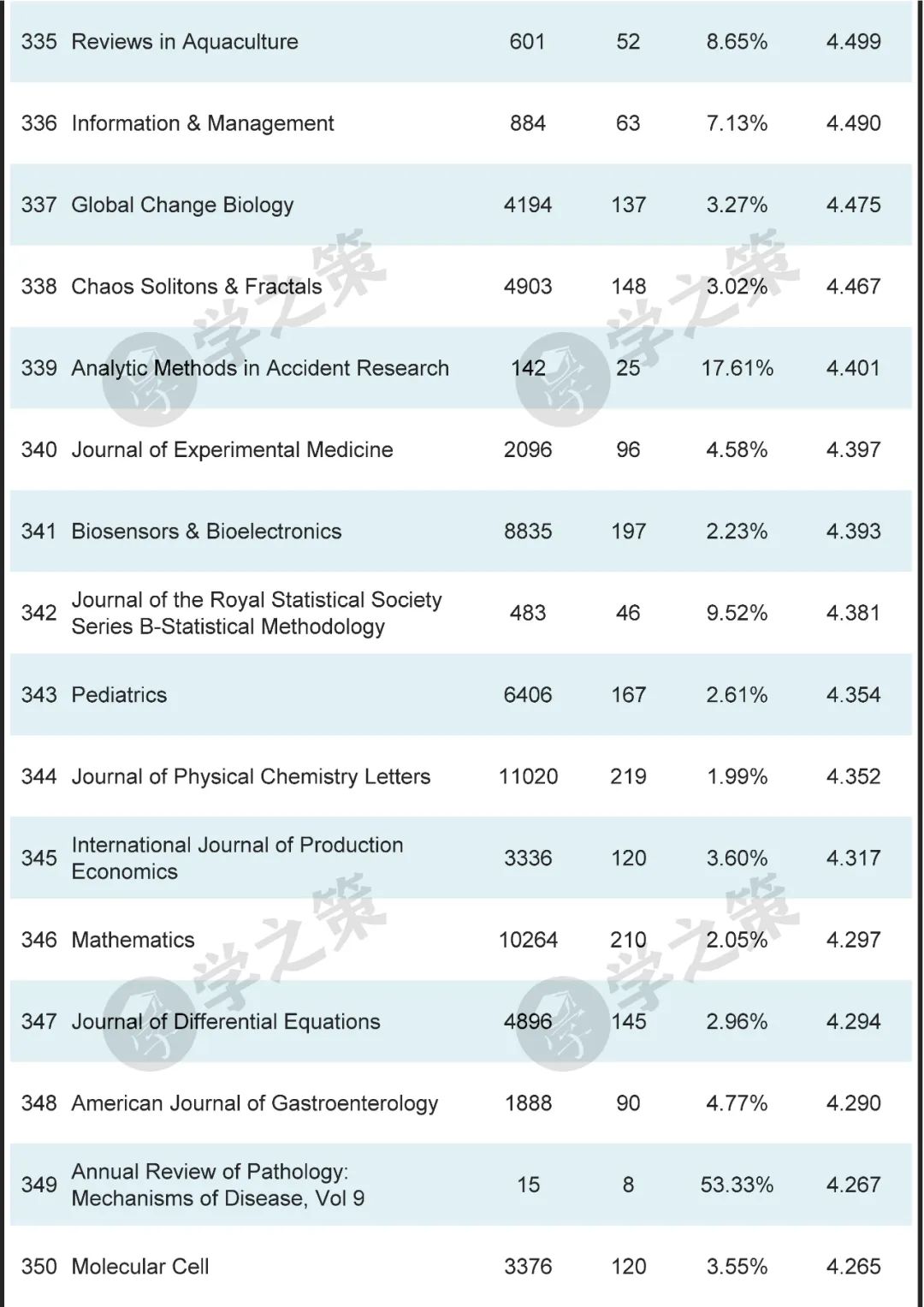

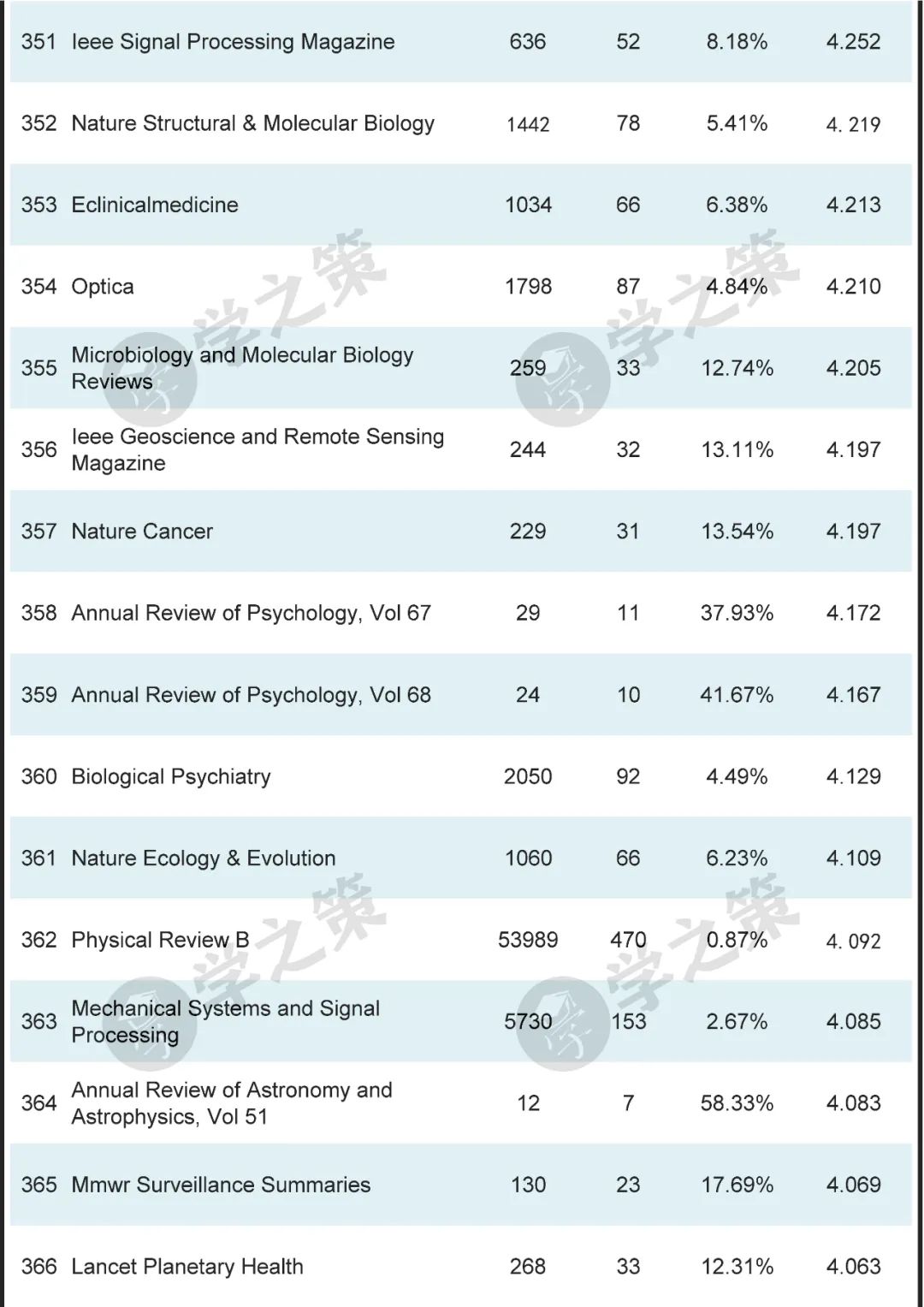

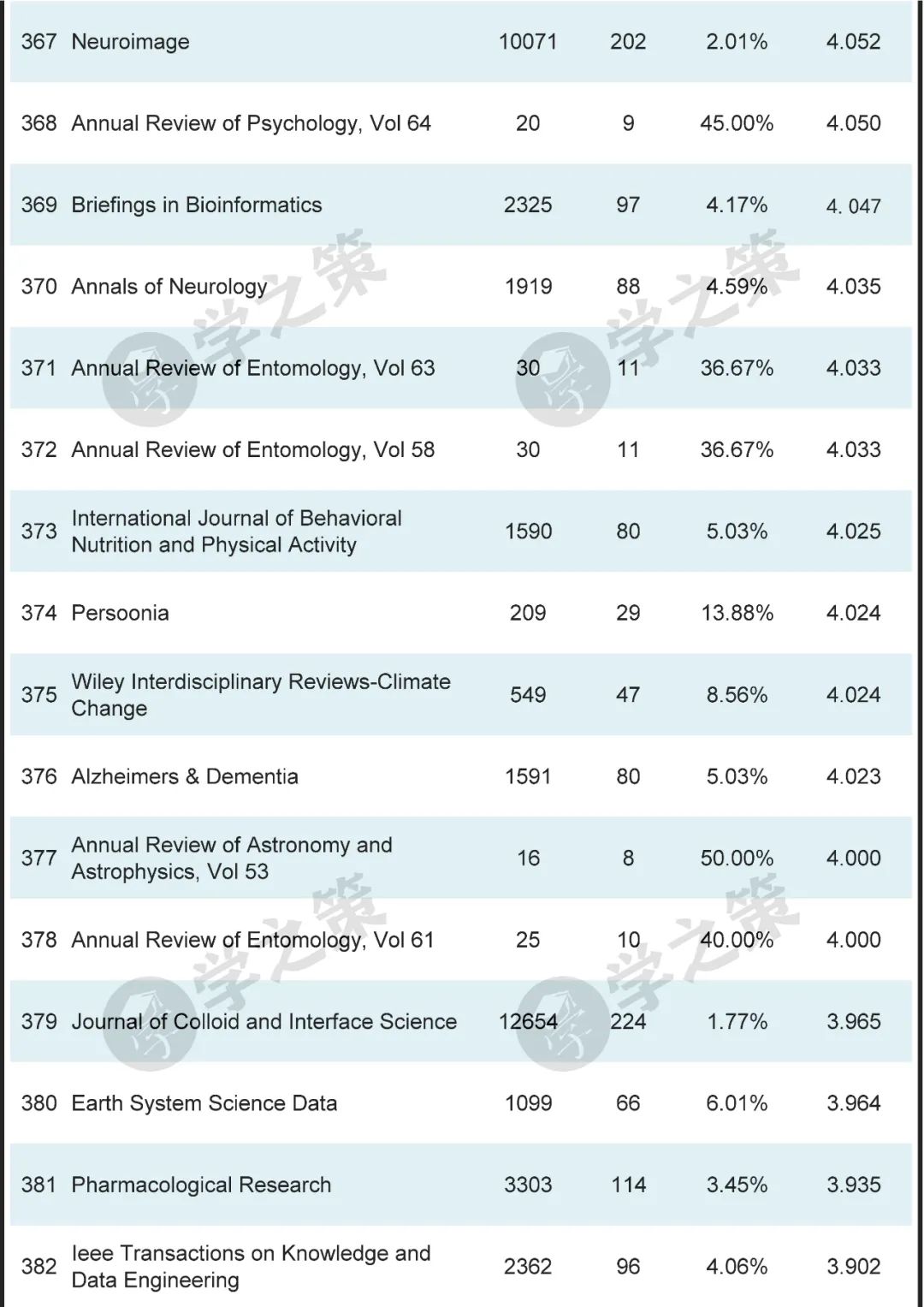

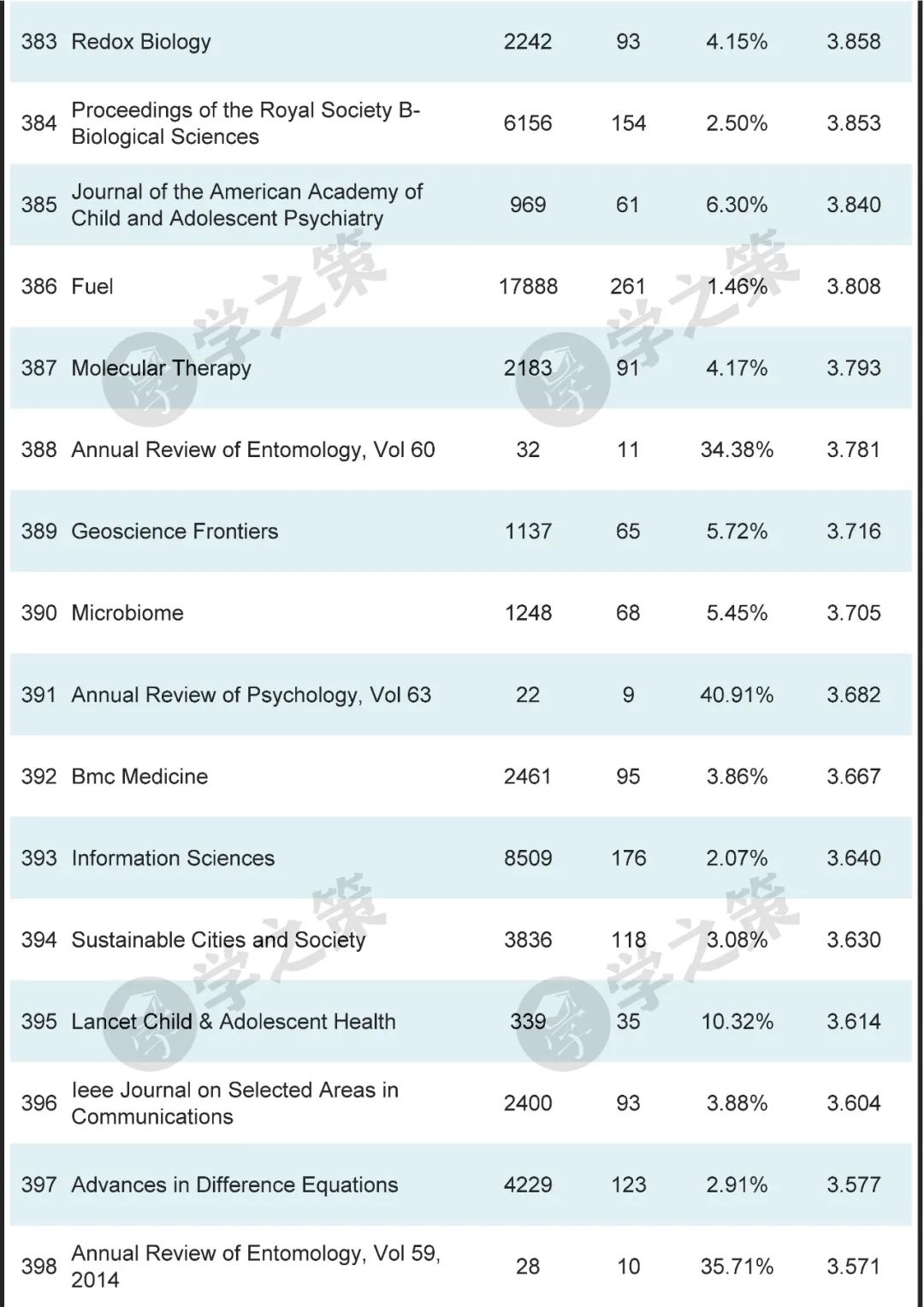

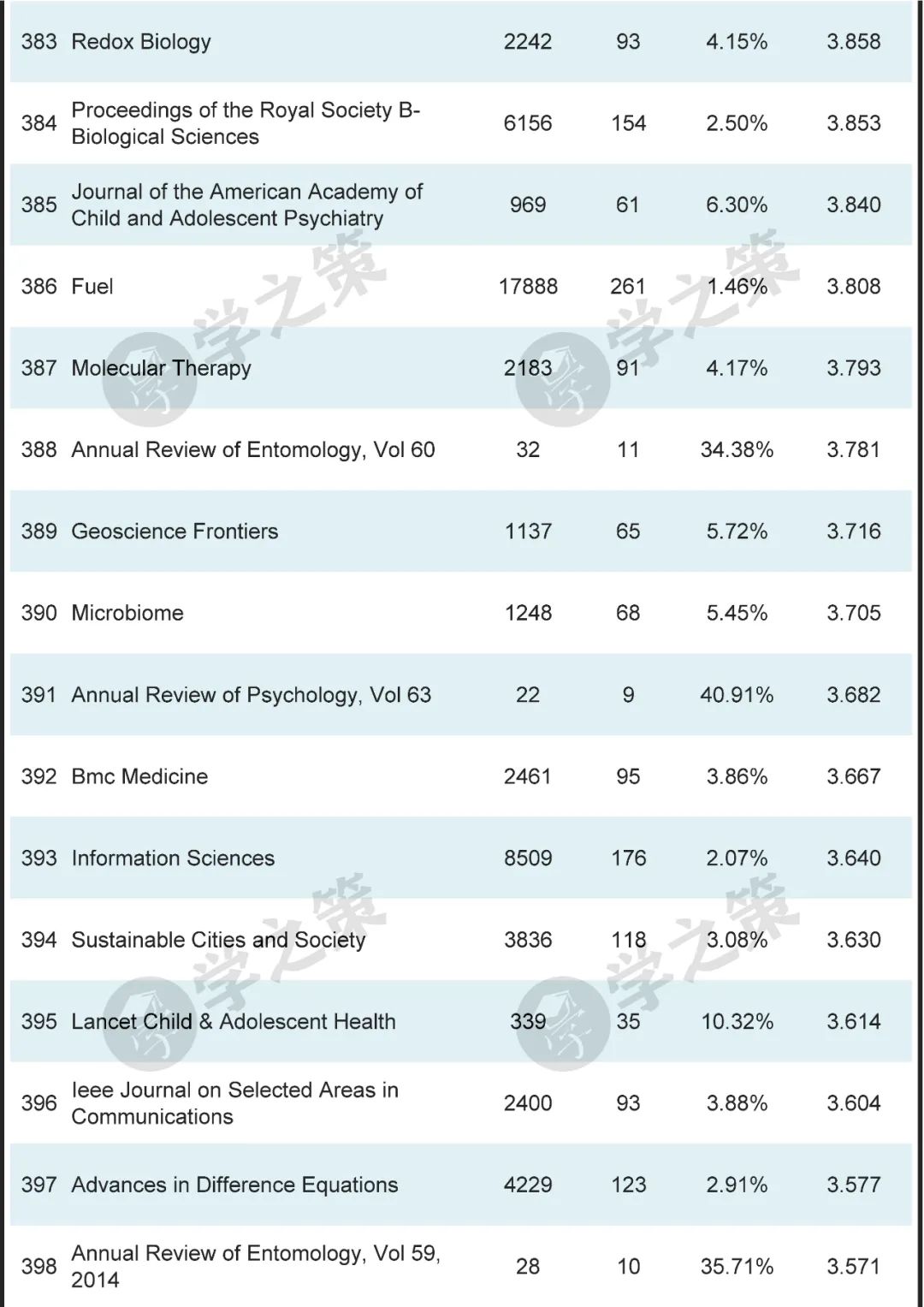

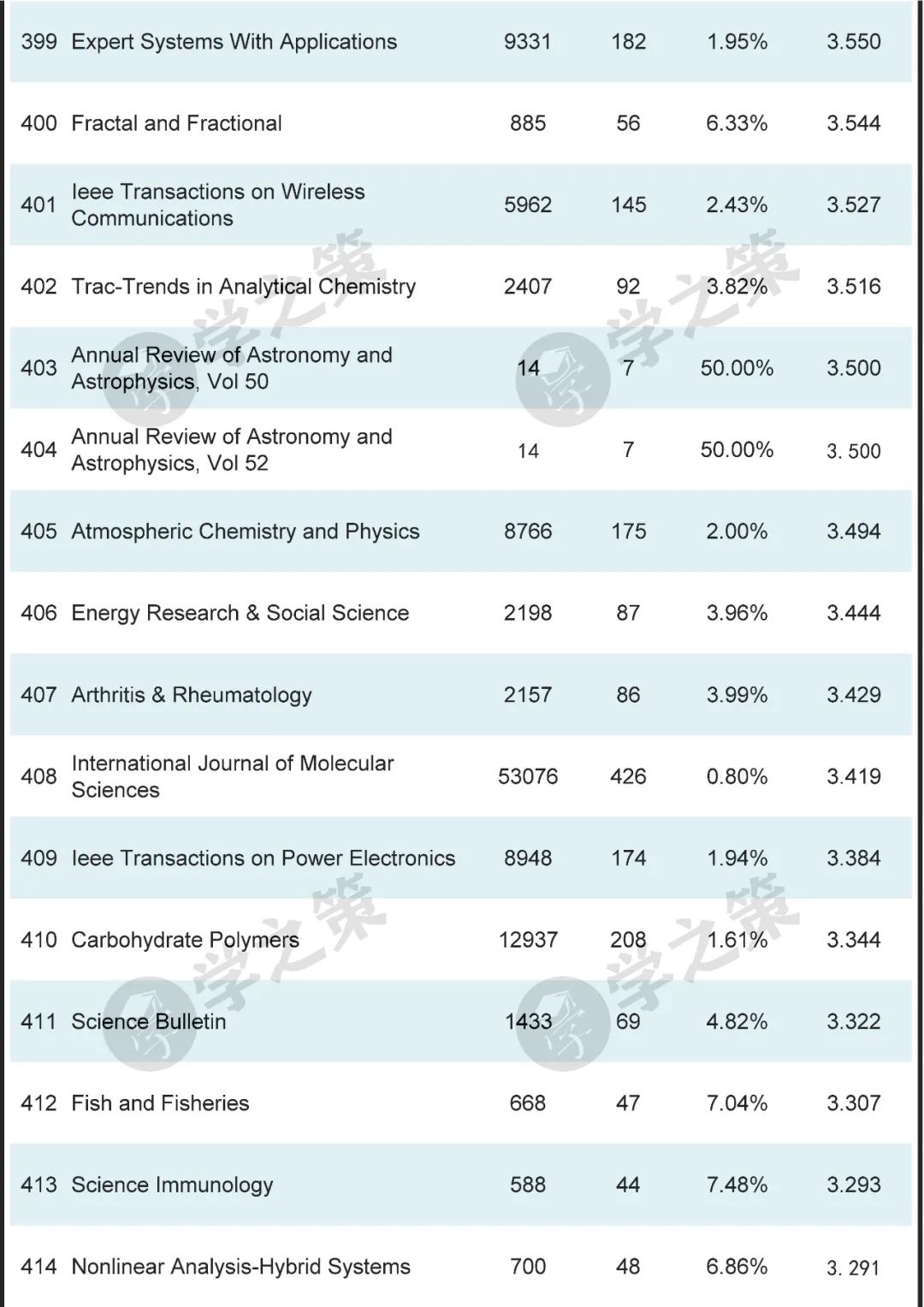

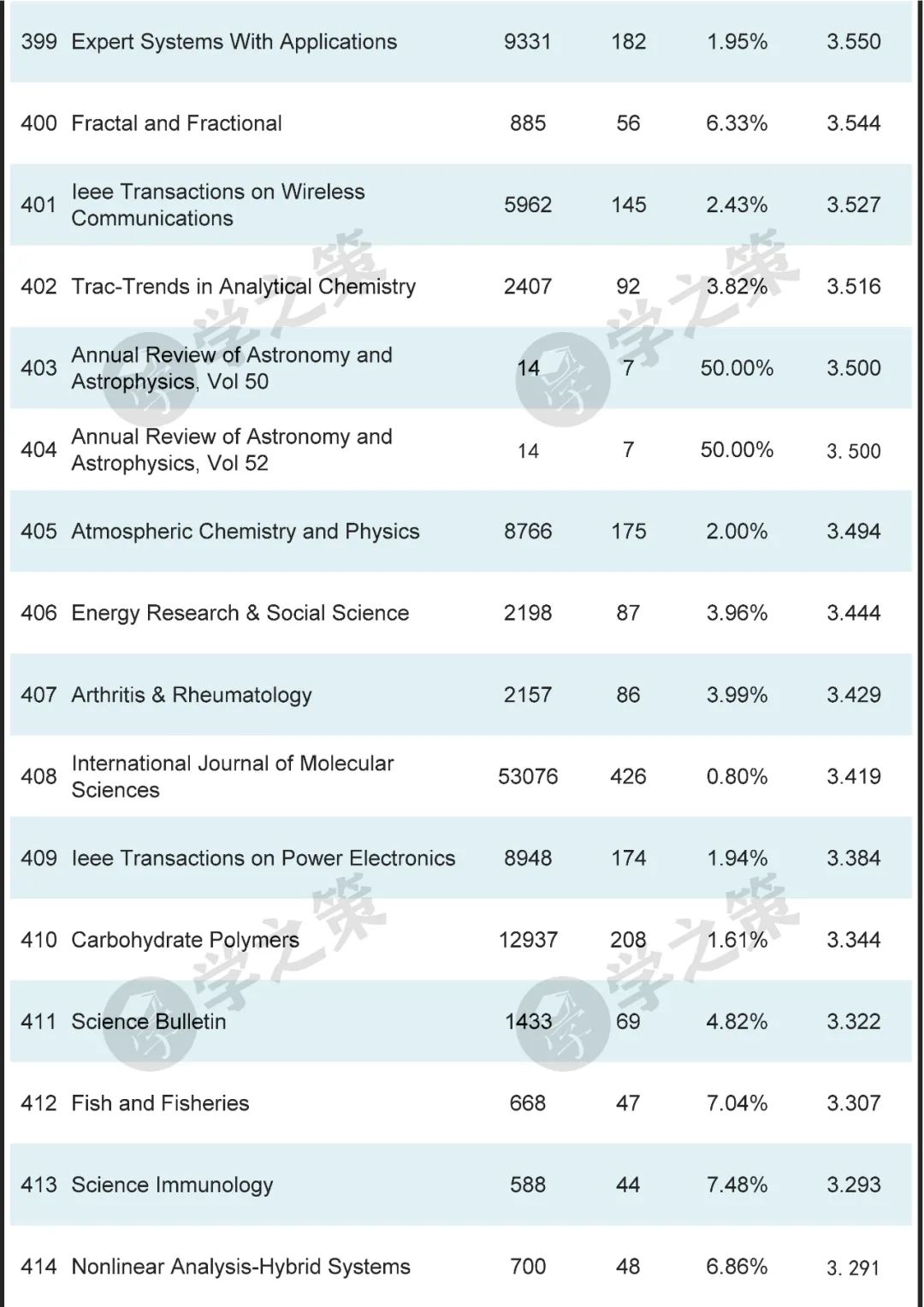

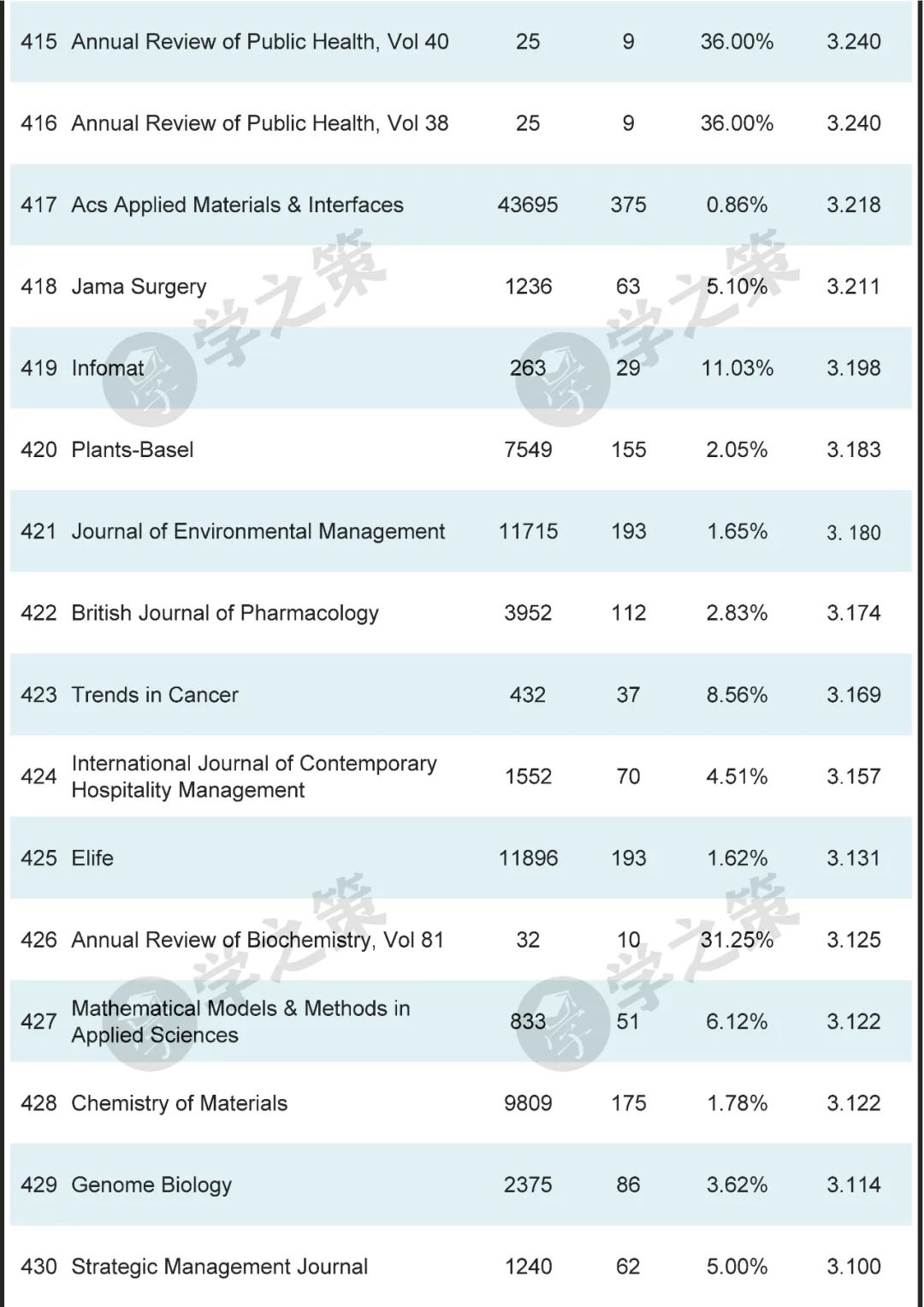

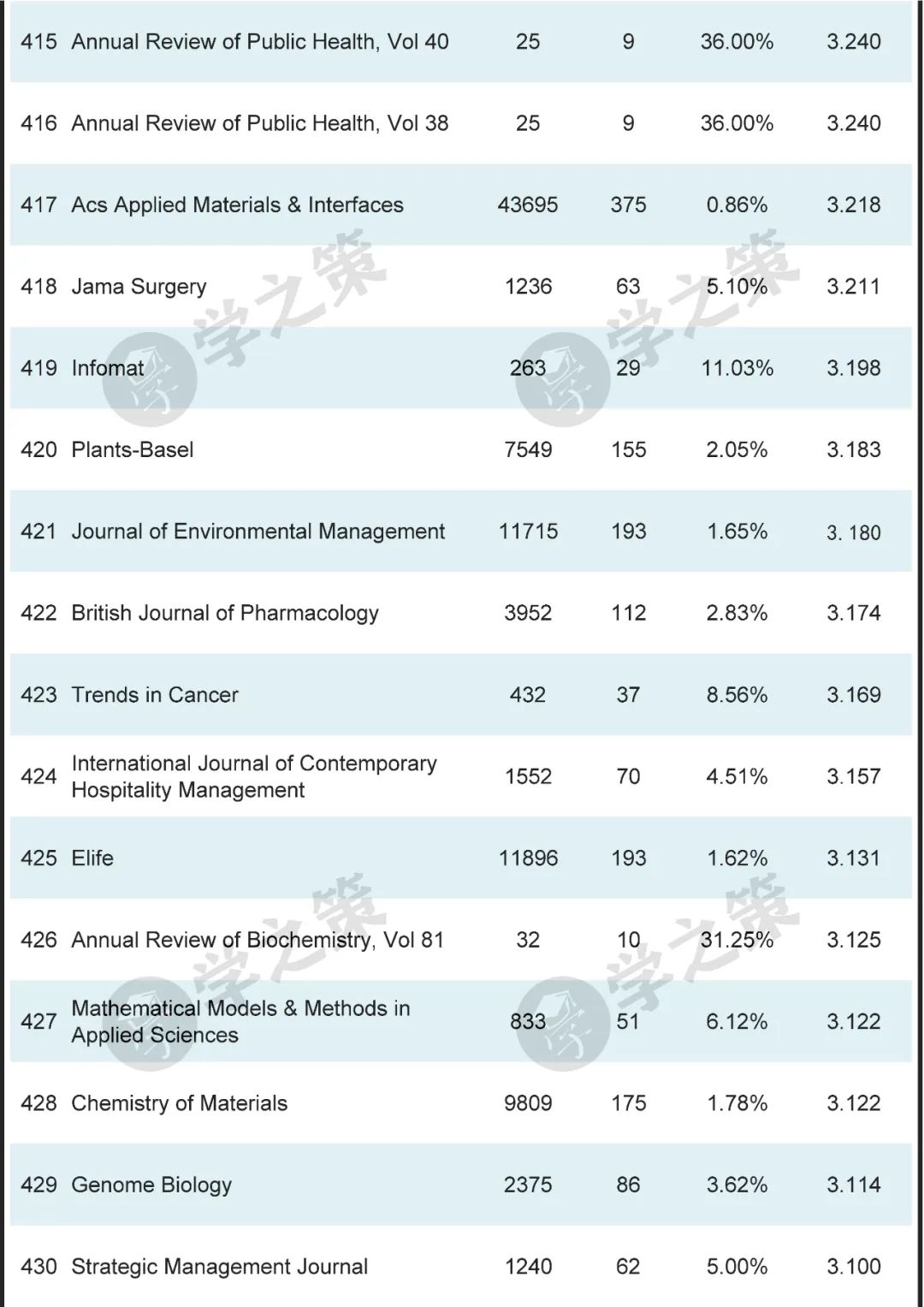

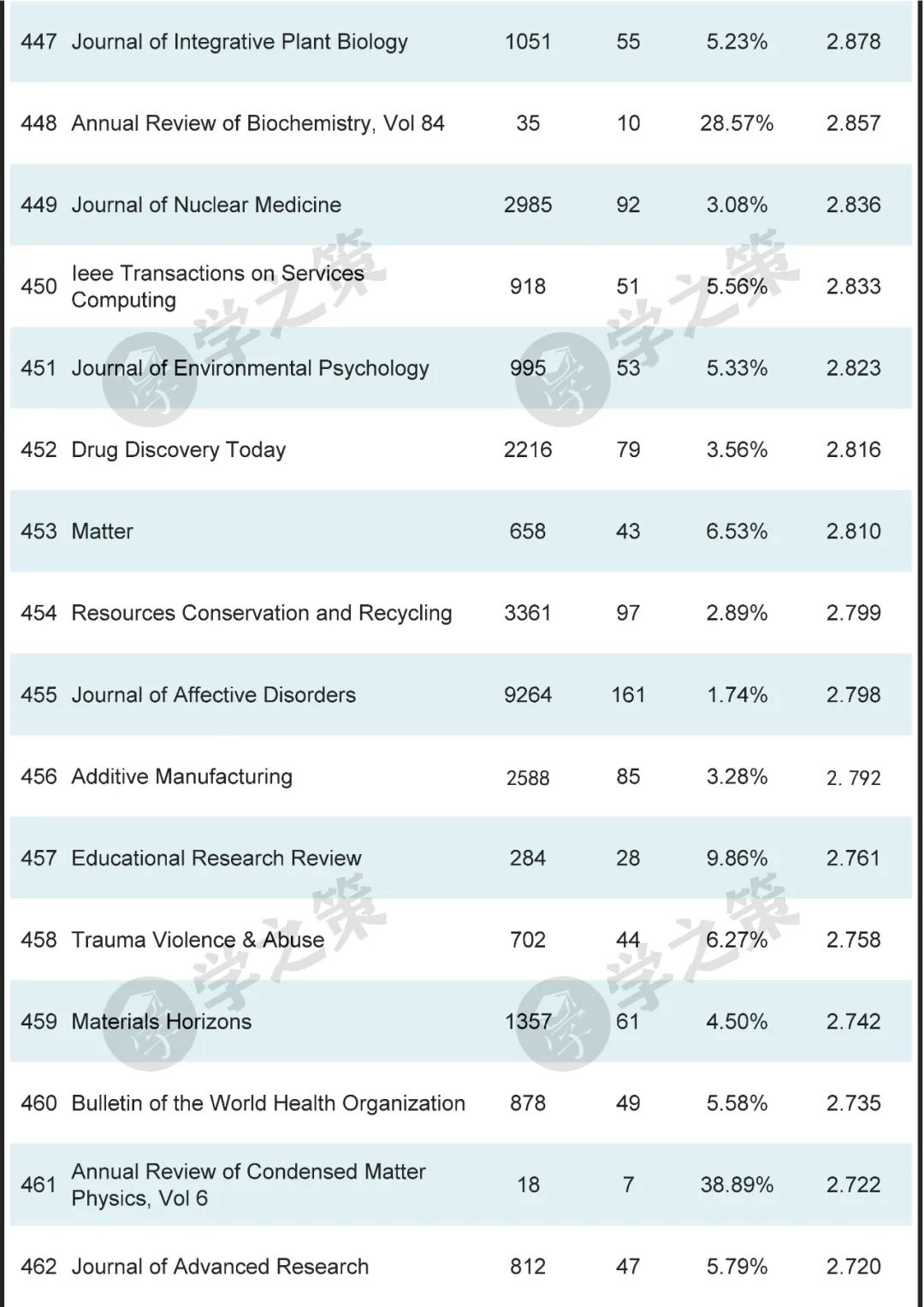

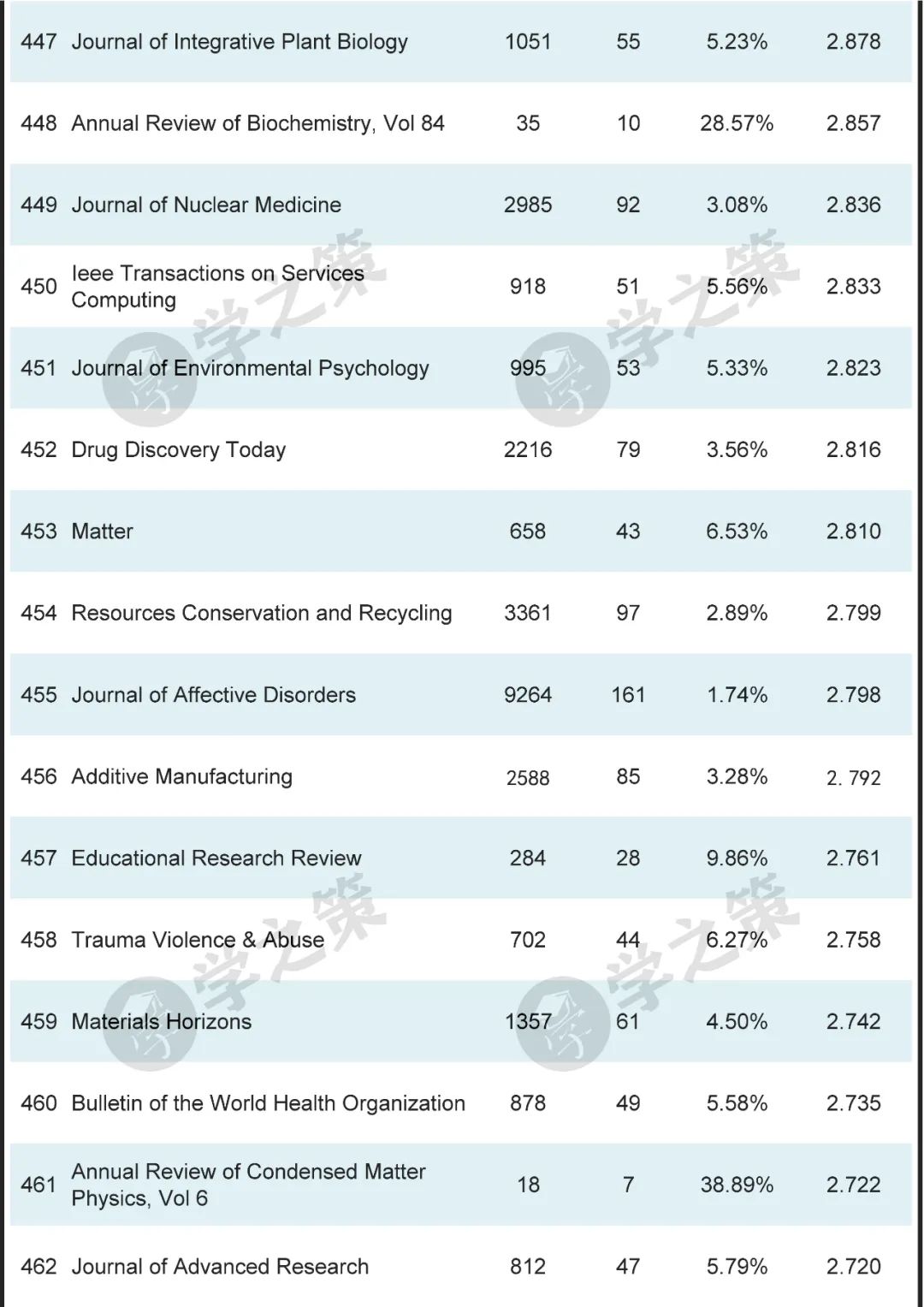

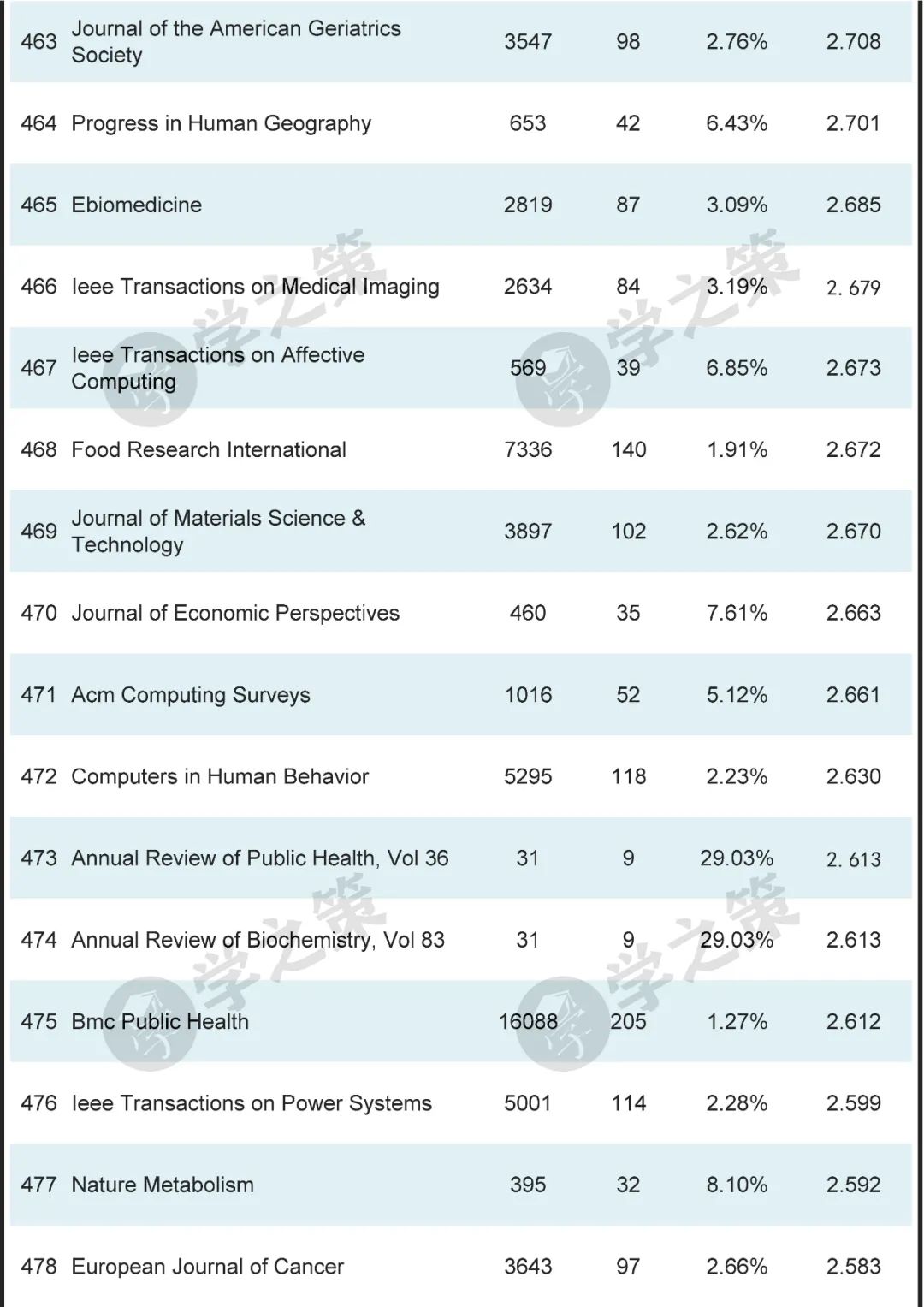

因此,本文提出了一種新的“高被引指數”,即高被引指數=高被引論文數×高被引占比,一定程度上消除了發文量的影響。

按照這種高被引指數,近萬本期刊中,Nature排名第一,Science排名第二,這是符合常識的。和NS并稱的Cell排名也不低,位列第14。

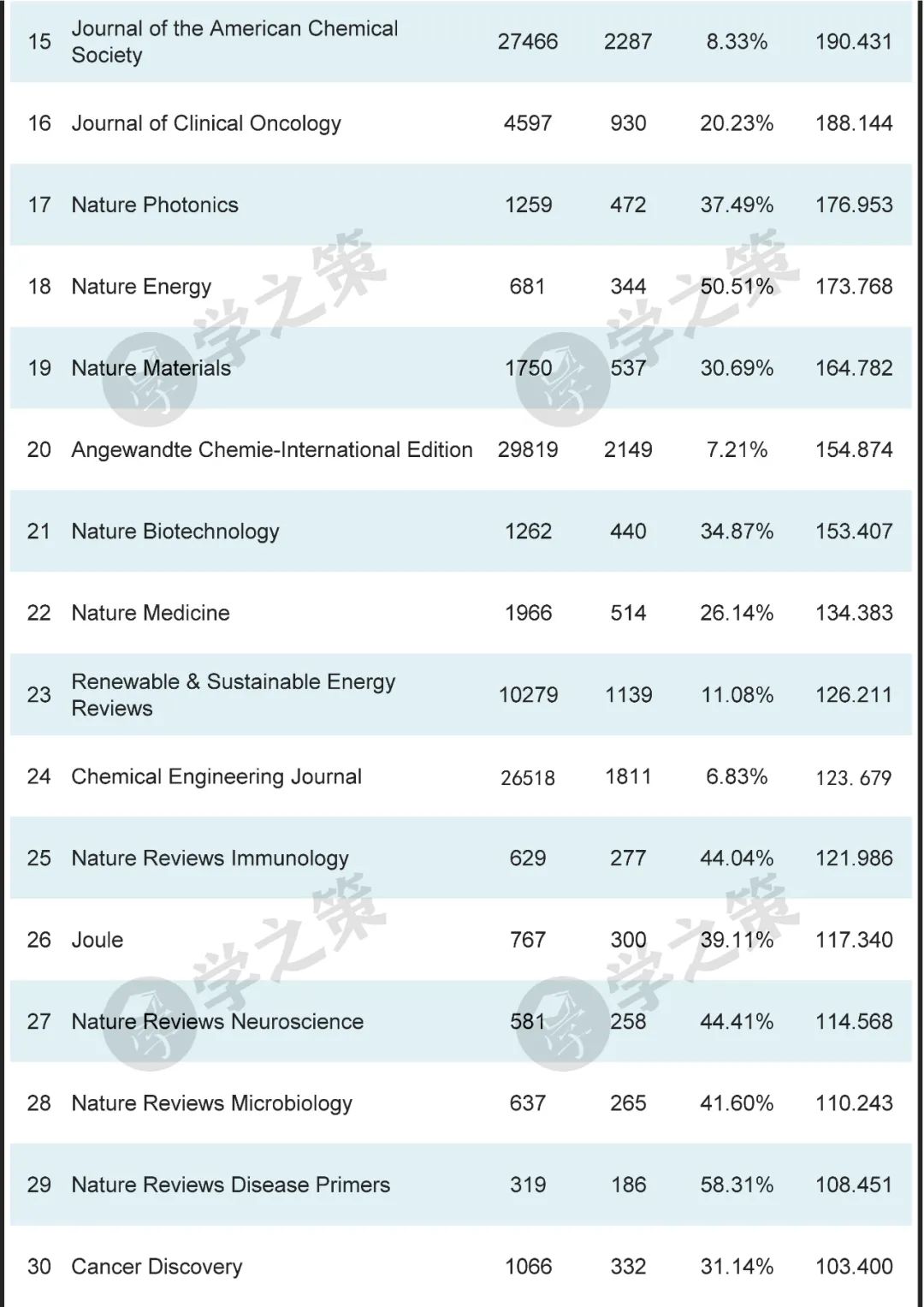

排名第三、第四的是醫學領域的兩大頂級刊物New England Journal of Medicine和Lancet。另外兩大醫學刊物JAMA為第7位,BMJ為第48位。

排名第五、第六的是化學領域的兩大頂級綜述Chemical Reviews和Chemical Society Reviews。化學領域的兩本頂級刊物JACS和Angew分別位列第15和第20位。

材料領域的頂級刊物Advanced Materials為第8位,Joule為第26位。

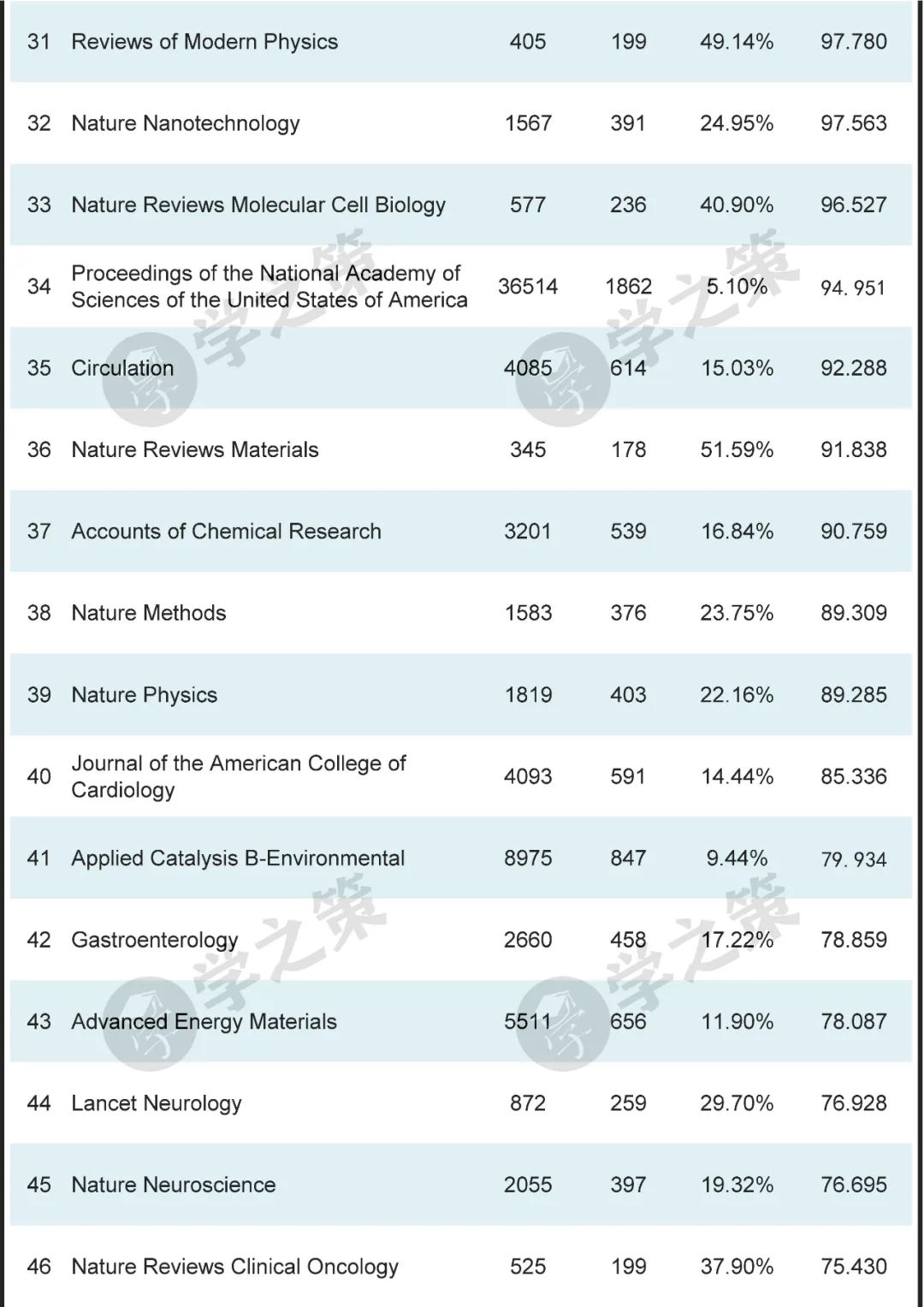

數十本Nature子刊基本都在前100之列。

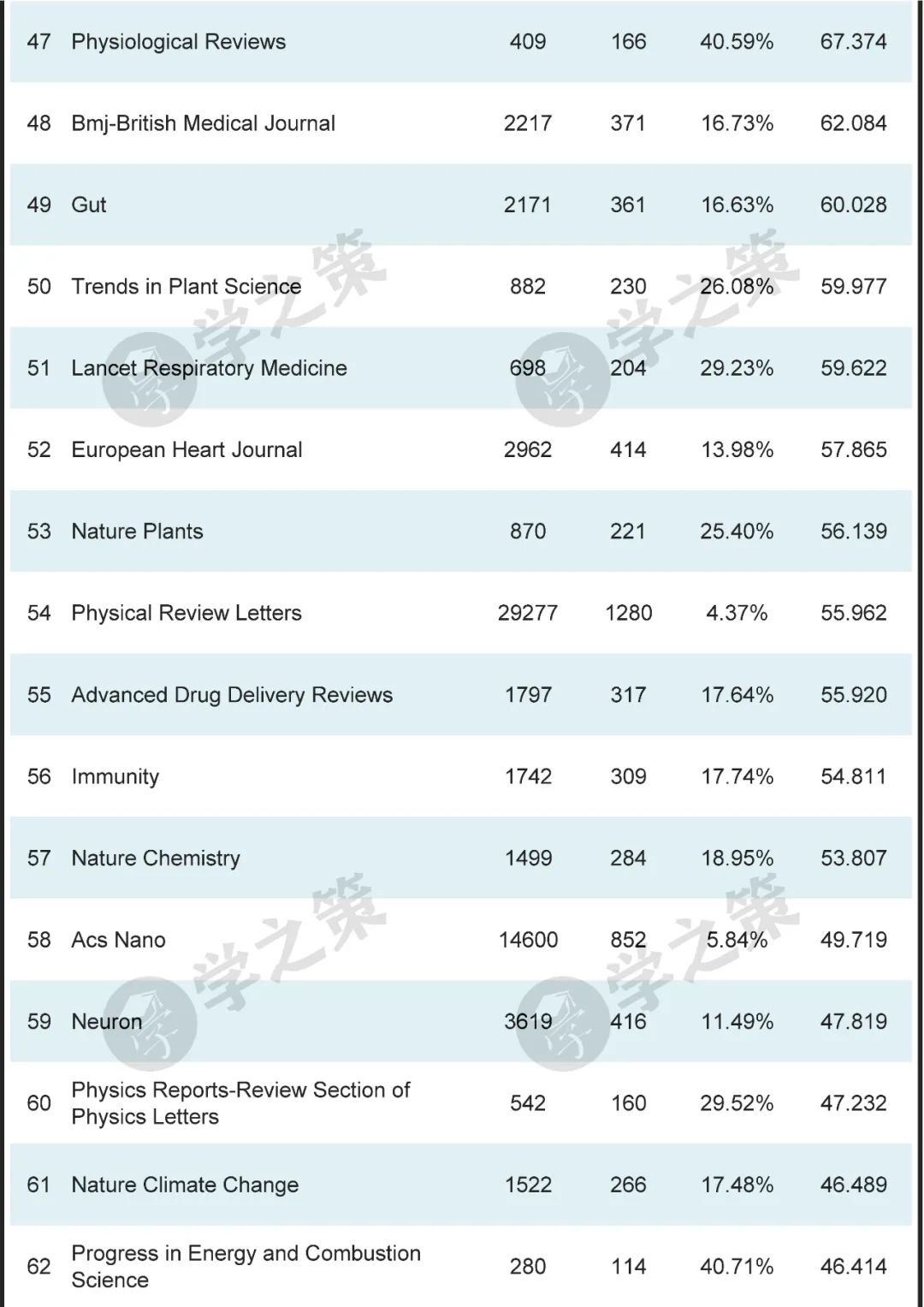

所以對于頂級期刊而言,整體上這種方式排下來并沒有太大的問題,但局部期刊仍然受到發文量等因素的影響。

例如Nature Communications、Chemical Engineering Journal由于發文量大,且近年來熱度高,所以排名非常靠前。而Nature Materials、Nature Chemistry等大子刊位于AM、JACS之后等。

因此,本文所謂的“高被引指數”僅是對期刊多維度評價的一次嘗試,希望以后能開發出更具科學性的指標。

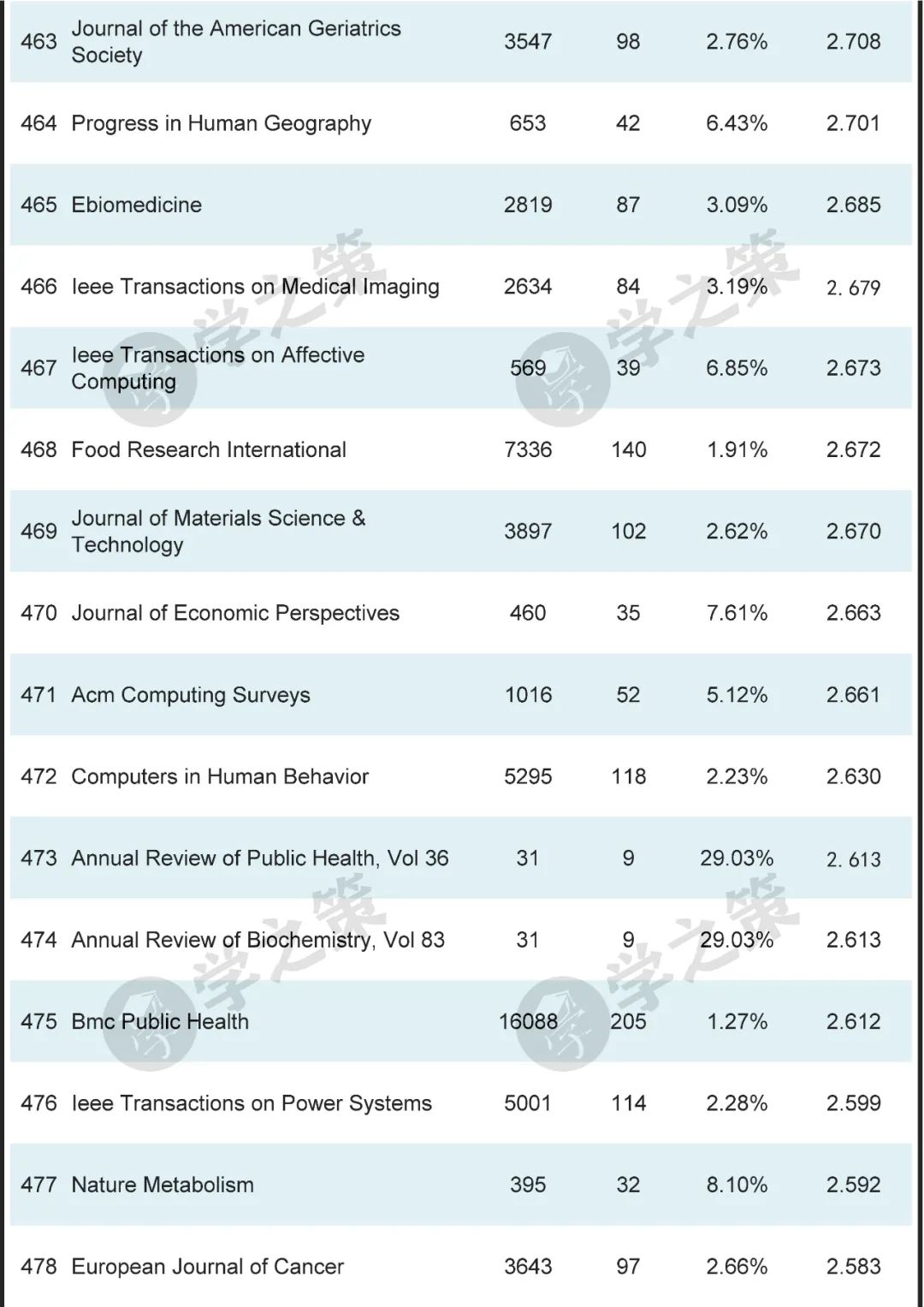

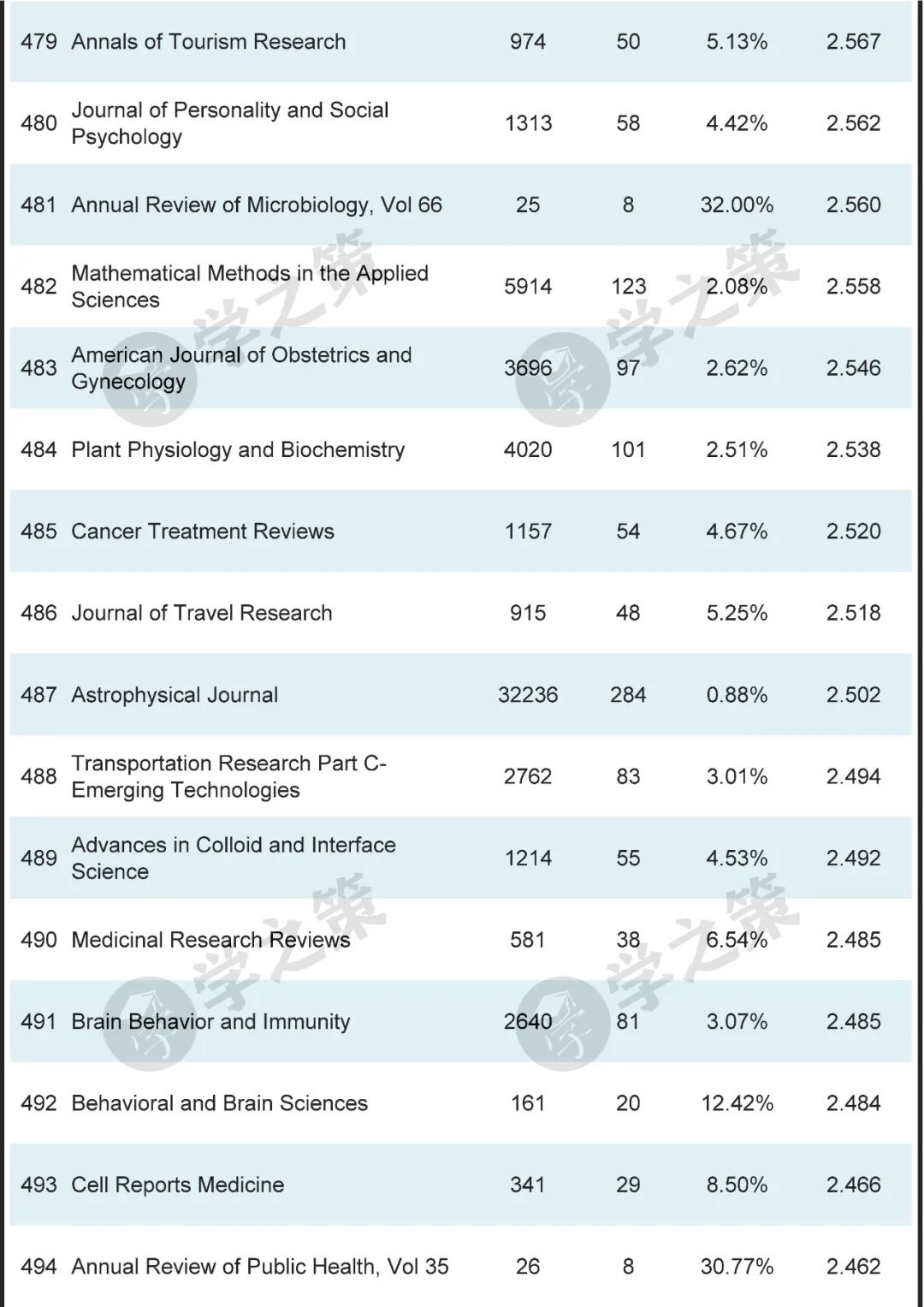

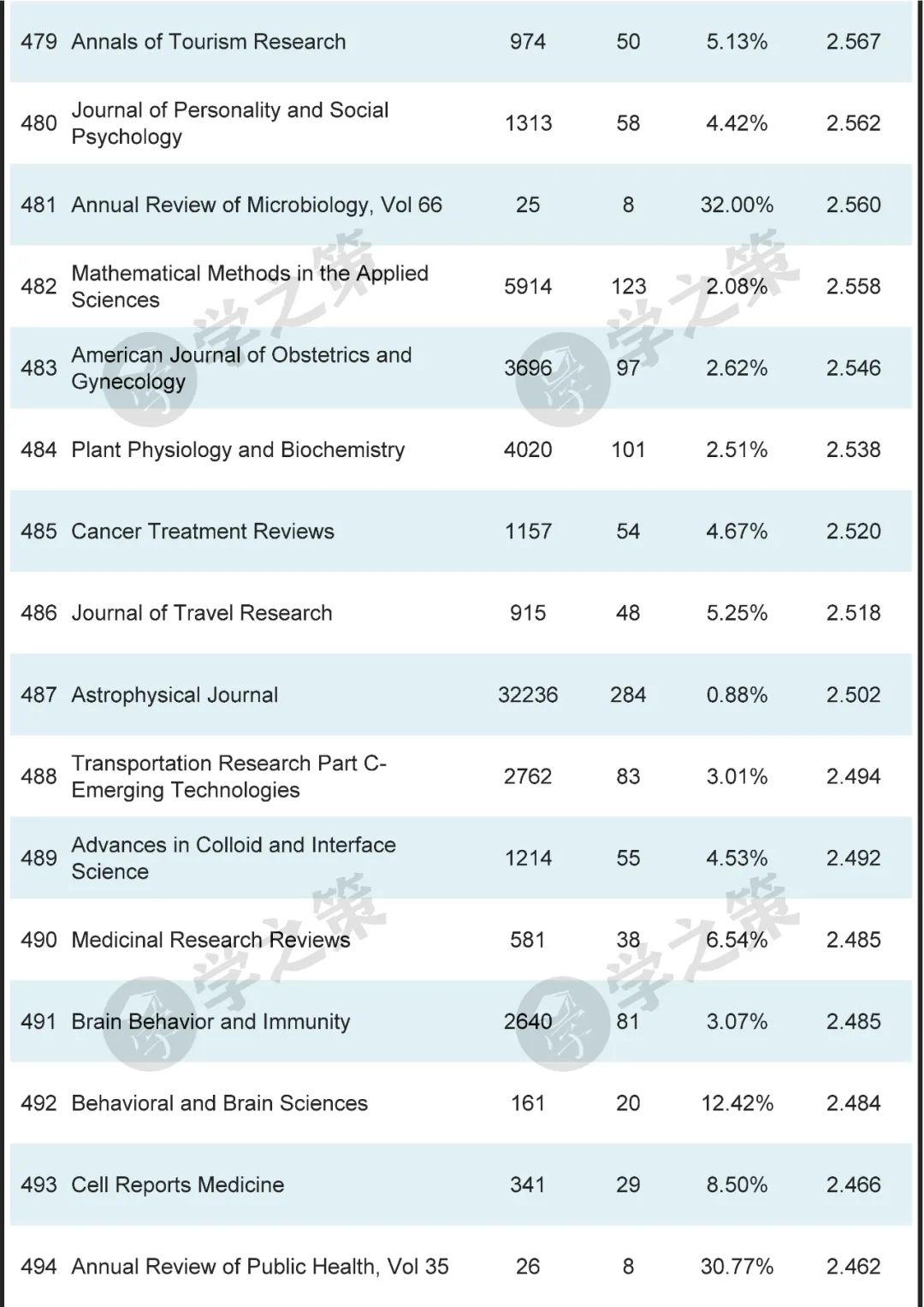

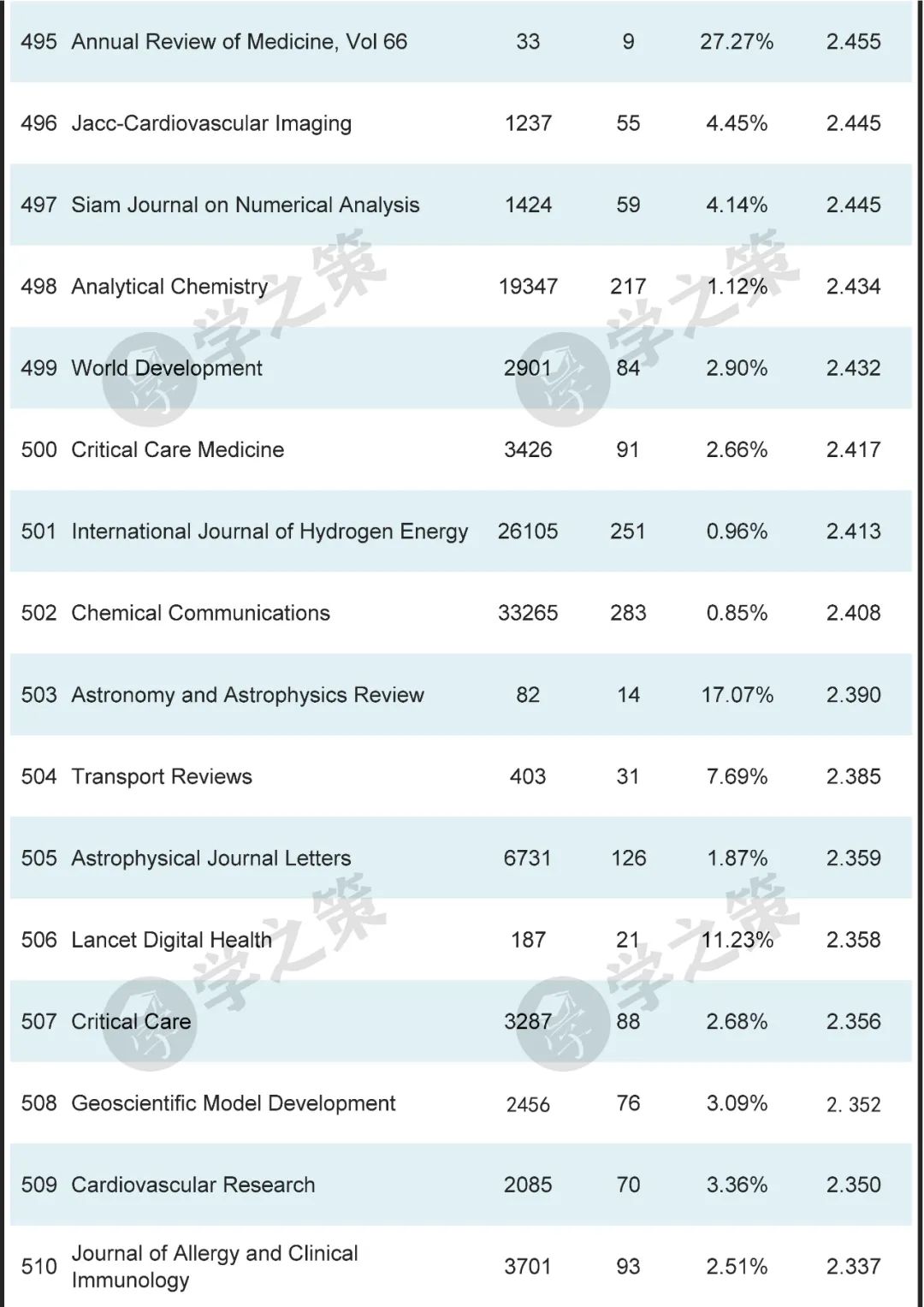

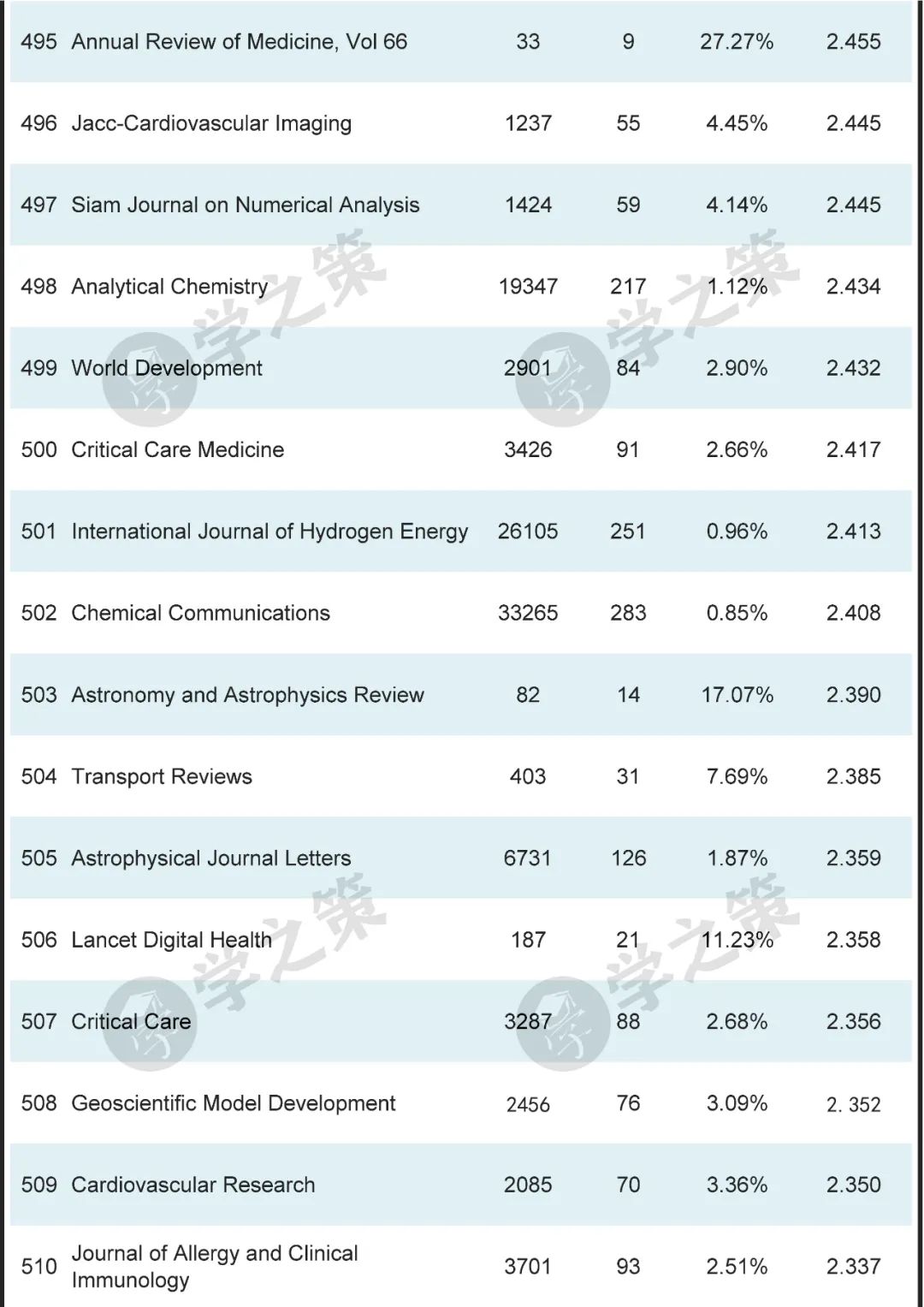

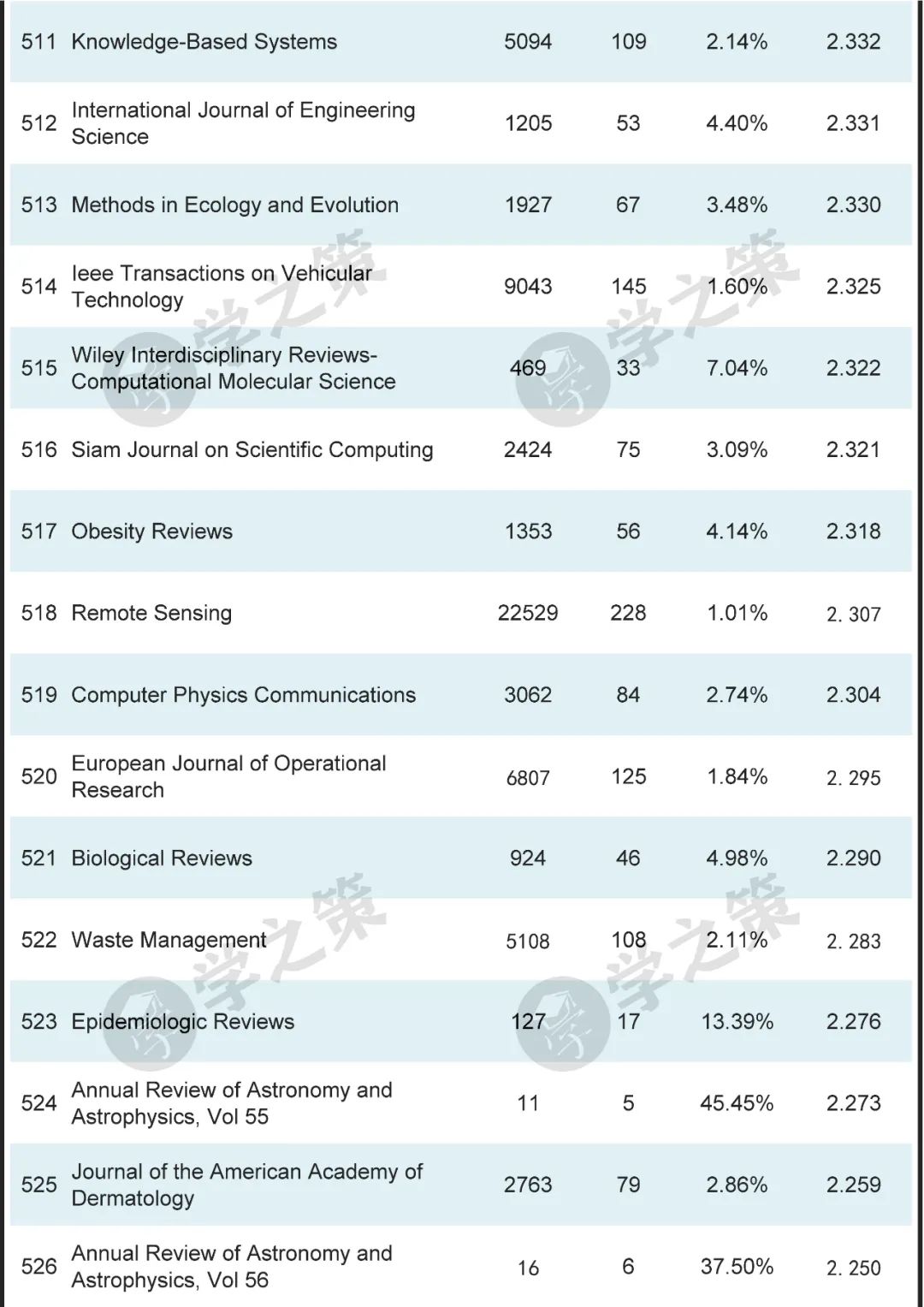

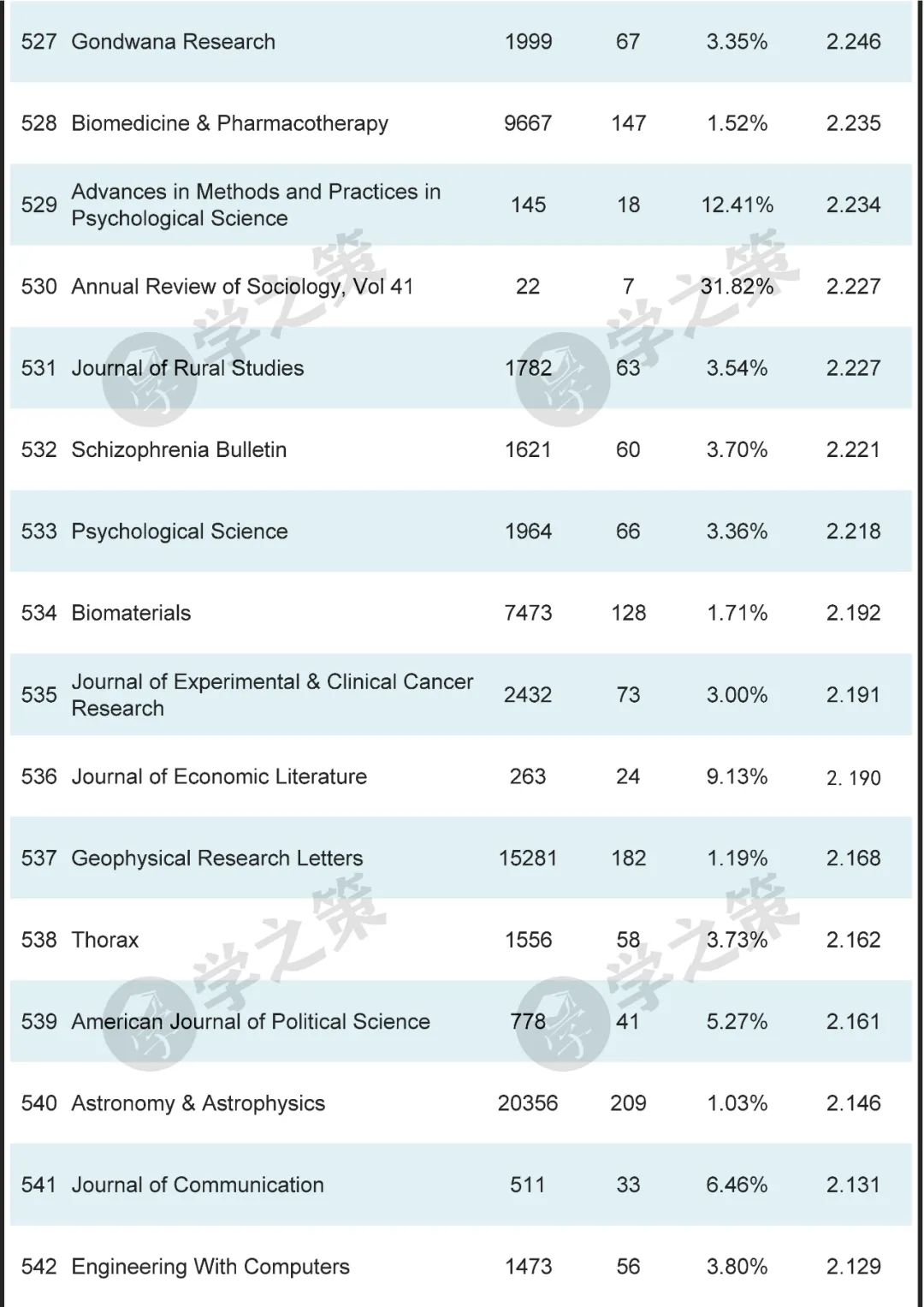

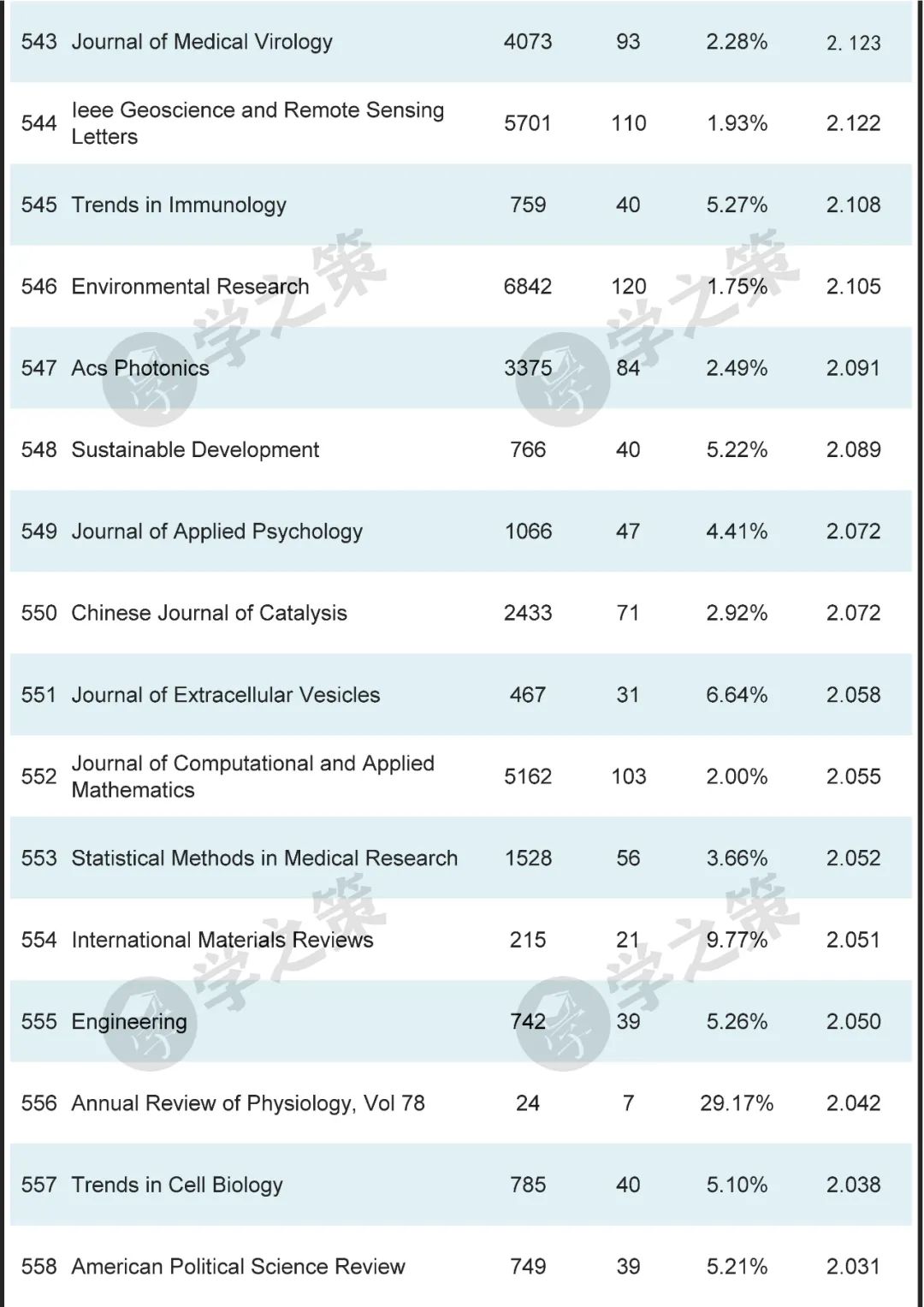

“高被引指數”大于2的期刊列表如下。

注:① 影響因子不是評價一本期刊質量的唯一標準,請理性看待;② 所有即時IF依據WOS數據計算,和最終JCR數據可能會有出入。③ 人工統計,若有錯誤,敬請指正。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414