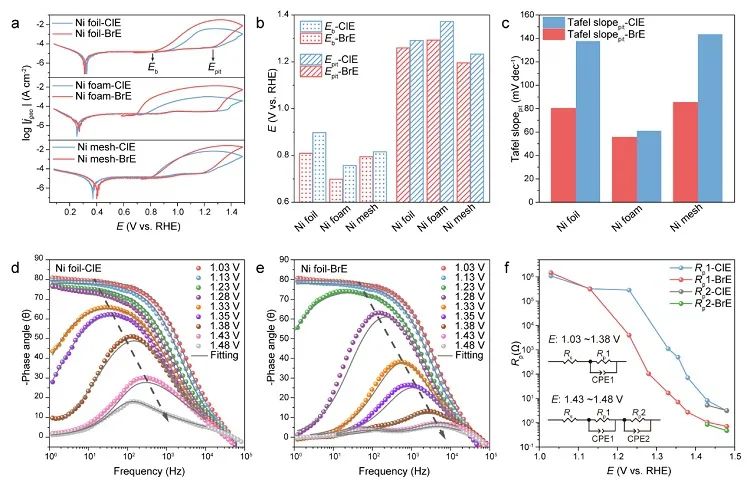

堿性海水電解制備氫氣因其無需復雜的淡化過程、可以抑制析氯副反應以及能夠及時充分地利用海上過剩的可再生能源等優點,被認為是未來極具潛力的生產綠氫的技術。目前,海水中高濃度的Cl-腐蝕導致的陽極穩定性差被廣泛認為是制約該技術發展的瓶頸。基于此,已有多種具有高效抗Cl-腐蝕、提升穩定性的陽極已陸續發表。然而,這些陽極在堿性海水電解制氫中測試的穩定性明顯短于堿性模擬海水 (0.5 M NaCl)。因此,探明海水中其他化學成分對陽極穩定性的不利影響對于提升陽極壽命、實現海水電解的工業化應用至關重要。鑒于此,中國科學院寧波材料技術與工程研究所氫能實驗室陸之毅研究員團隊研究了海水中除了Cl-外的其他離子對于陽極穩定性的影響。考慮到陽極施加電位后會吸附陰離子,影響陽極穩定性的因素可能來源于海水中的陰離子。作者對海水中的陰離子的含量進行了排序:Cl->SO42->HCO3->Br-。先前的研究表明含氧陰離子(SO42-,HCO3-,Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 22740)對Cl-有排斥作用,可以減緩陽極的腐蝕,延長壽命。因此,Br-腐蝕可能是影響陽極穩定性的因素。雖然海水中Br-的濃度很低,但隨著海水的不斷補充,Br-的濃度會逐漸積累到約0.5 M,所以Br-對陽極的影響不可忽視。作者首先研究了鎳基底在含Cl-和含Br-溶液中的耐腐蝕性,極化曲線和原位電化學阻抗譜的結果表明,Br-更容易腐蝕鎳基底且腐蝕的速率更快。

圖1. 鎳基底在含Cl-和含Br-溶液中的耐腐蝕性。圖片來源:Nat. Commun.

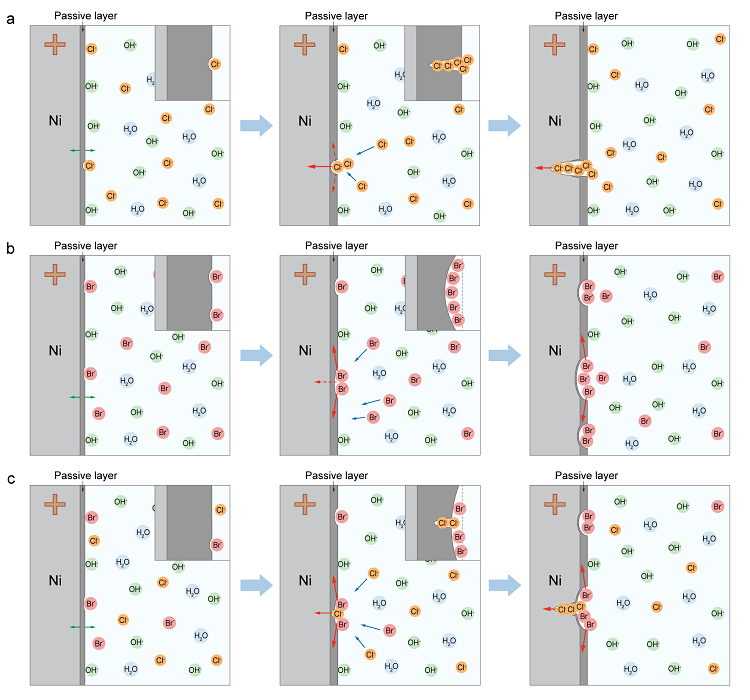

隨后,作者對鎳基的腐蝕坑的形貌進行了觀察,并利用了微區電化學原位觀察了鎳基底局部區域在兩種溶液中的腐蝕過程,發現鎳基底在Cl-和Br-溶液中的腐蝕行為有較大的差異,Cl-會造成基底的局部腐蝕,形成窄而深的凹坑,而Br-則會大面積腐蝕,形成淺而寬的凹坑。

圖2. 鎳基底在含Cl-和含Br-溶液中的腐蝕行為。圖片來源:Nat. Commun.

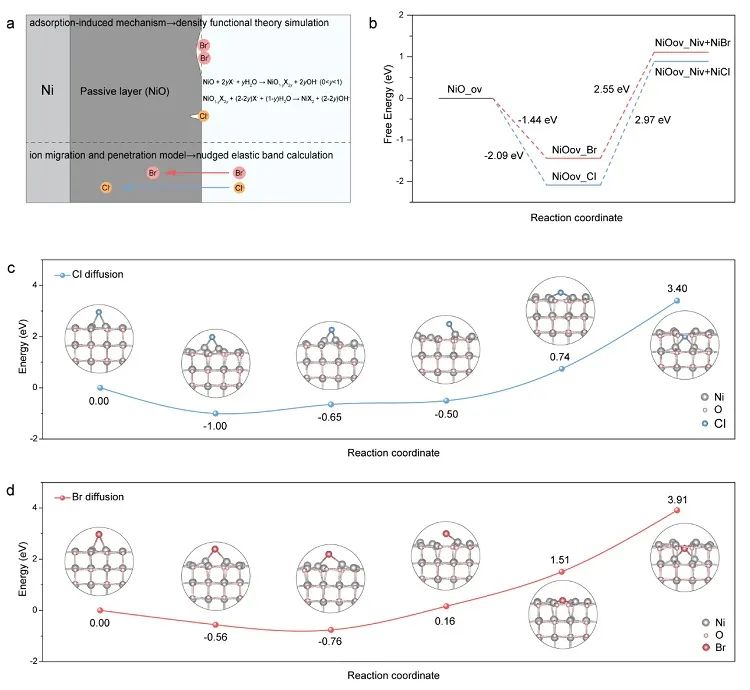

深入的機理分析表明,Cl-有更低的擴散勢壘,更容易擴散進入基底鈍化層進行腐蝕,而Br-與鈍化層反應的自由能更低,傾向于多位點快速腐蝕。

圖3. 鎳基底在含Cl-和含Br-溶液中的腐蝕機理。圖片來源:Nat. Commun.

圖4. 鎳基底在含Cl-和含Br-溶液中的腐蝕過程。圖片來源:Nat. Commun.

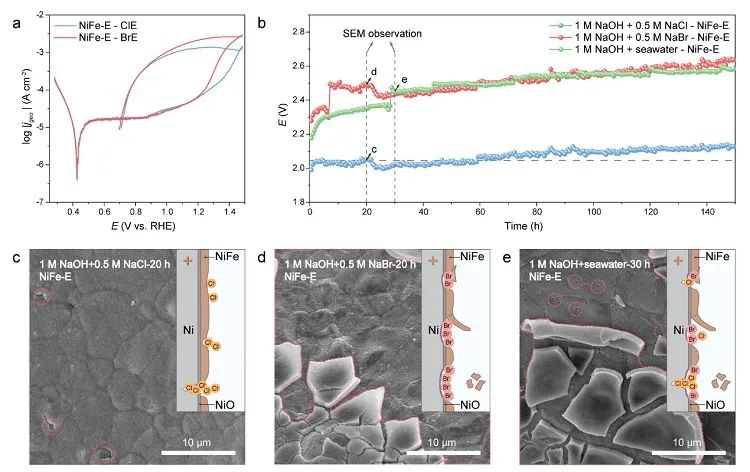

此外,作者還研究了Cl-和Br-對于表面含有催化劑(如NiFe-LDH)的鎳基電極的腐蝕,發現相比于Cl-,Br-更易腐蝕含有催化劑的鎳基陽極,并且會導致催化劑層大面積剝落,從而導致性能迅速下降。在真實海水中含有催化劑的鎳基陽極在運行長時間的穩定性后也觀察到了Cl-和Br-的共腐蝕行為。因此,除了抗Cl-腐蝕外,設計抗Br-腐蝕陽極對于未來海水電解的實際應用更為重要。

圖5. NiFe/Ni陽極在含Cl-、含Br-溶液和海水中的腐蝕。圖片來源:Nat. Commun.

該成果發表在Nature Communications 上。文章的第一作者是博士研究生張思勰和高級工程師王宇楠,通訊作者是陸之毅研究員和徐雯雯助理研究員。本項目微區電化學工作站由中國科學院寧波材料技術與工程研究所海洋實驗室汪愛英研究員課題組提供。

Concerning the stability of seawater electrolysis: a corrosion mechanism study of halide on Ni-based anodeSixie Zhang‡, Yunan Wang‡, Shuyu Li, Zhongfeng Wang, Haocheng Chen, Li Yi, Xu Chen, Qihao Yang, Wenwen Xu*, Aiying Wang, and Zhiyi Lu*Nat. Commun., 2023, 14, 4822, DOI: 10.1038/s41467-023-40563-9

陸之毅研究員,博士生導師,中國科學院寧波材料所所屬新能源技術所副所長。2010年獲得北京化工大學應用化學學士學位,2015年獲得北京化工大學化學工程與技術博士學位,2016年起進入美國斯坦福大學材料科學與工程系從事博士后研究,師從崔屹教授。陸之毅研究員長期專注于低成本電催化電極的多尺度表界面調控研究,迄今為止,已經發表SCI論文70余篇,H因子為46(源自谷歌學術)。其中,以第一作者或者通訊聯系人在Nat. Catal., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., Acc. Chem. Res.等國際期刊發表論文40余篇,其中包括8篇ESI高被引論文,他引超過3000次,并獲授權中國專利13項。https://www.x-mol.com/university/faculty/273000

徐雯雯,中國科學院寧波材料所助理研究員,2013年獲得北京化工大學學士學位,2019年獲得北京化工大學博士學位,2017-2018年在耶魯大學訪學,合作導師:王海梁教授。2019年7月加入中國科學院寧波材料技術與工程研究所開展工作,入選“2019年度博士后創新人才支持計劃”,主持青年科學基金項目。近年來一直從事于電化學催化反應中電極的設計與制備,主要包括電催化水分解制氫氫氣、氧氣,電催化氧氣還原至水及雙氧水等。目前,以第一作者/通訊作者身份在Accounts of Chemical Research, Advanced Materials, Nature Communications, Angewandte Chemie International Edition,Energy Storage Material 等國際知名期刊上發表論文13篇,他引次數大于3200,H因子21。