每人300萬元!支持48位青年科學家在這些方向探索

2023-09-25 15:49:46

作者:材料科學與工程 來源:材料科學與工程

分享至:

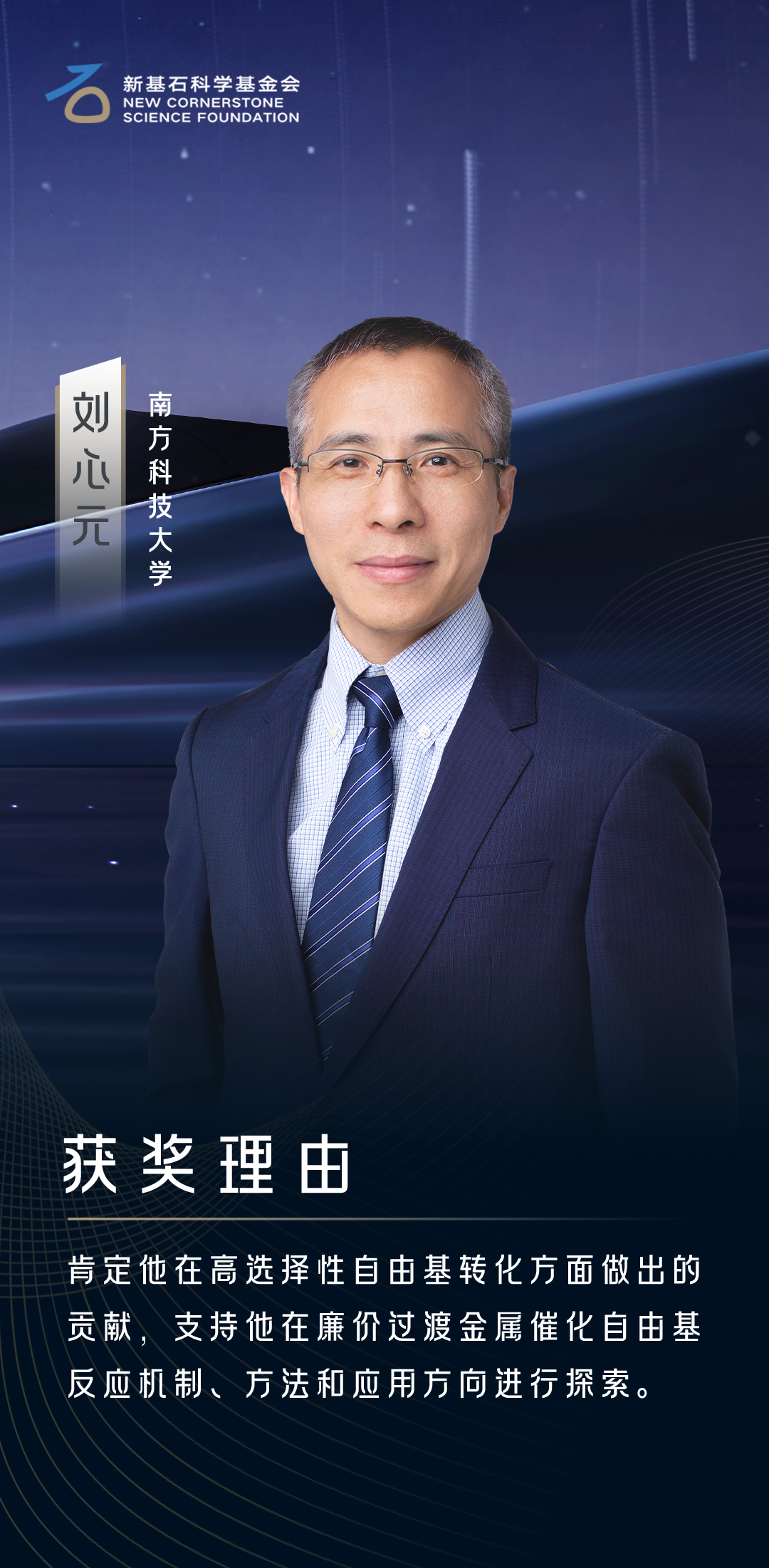

習慣了“蹲實驗室”的科學家,在走上紅毯的那一刻,頓時擁有了明星般的光環。9月23日下午,第五屆“科學探索獎”頒獎典禮在深圳舉行。紅毯、聚光燈和榮譽,屬于2023年“科學探索獎”的獲獎青年科學家。頒獎典禮上,還首次揭曉了他們的獲獎理由,以及擬支持他們探索的方向。這一次,掌聲送給這些為中國科學“打天下”的年輕人。

數學物理學

化學新材料

天文和地學

生命科學

醫學科學

更多獎項請點擊查看

在頒獎典禮現場,這些獲獎的青年科學家是絕對的主角。

新科獲獎者們依次走上紅毯,在背板簽上名字,并拍下人生中最亮眼的照片之一。在宴會廳的頒獎現場,獲獎者一一登上領獎臺,從他們的“學術偶像”手中接過沉甸甸的獎杯,以及來自前輩的殷切寄望……而在頒獎典禮現場的絕佳位置,主辦方同樣為獲獎者家屬留出了席位,讓他們的父母、伴侶和子女共同見證和分享這一高光時刻。讓科學家得到應有的禮遇——這是“科學探索獎”頒獎典禮的一貫傳統。2020年,第二屆“科學探索獎”頒獎典禮在北京釣魚臺國賓館舉行。“科學探索獎”數學物理學領域獲獎人、復旦大學教授張遠波帶著母親從上海趕來,又專程把在家鄉河南信陽的父親接到北京,想讓他們看看“以前都只在《新聞聯播》里看到”的場地。來自天津大學的陳焱,是2020年“科學探索獎”先進制造領域獲獎人,也是當年獲獎的5位女性青年科學家之一。頒獎典禮后,她感慨道,“平時我的丈夫、孩子只知道我是搞折疊結構的,今天才頭一次見證了我在工作上的成績,在別的場合是沒有這個機會的。”“這樣的頒獎典禮有一種‘明星的味道’。”2019年生命科學領域獲獎人、中國科學院院士宋保亮認為,這種呈現方式對中小學生產生的正向影響尤為突出,能讓孩子們覺得,科學家也可以像明星一樣,在聚光燈下講述自己的故事。在熟悉科學界的人都知道,科學家有一種特殊的魅力,當他們展示創新思想和發現時,科學家群體是非常耀眼的,他們讓大家感受到科學的美。

過去5年,“科學探索獎”共資助了248位青年科學家。他們來自26個城市,90所科研機構,平均年齡41歲。“我相信每一位青年科學家都會有這種感覺:人生獲得的第一次認可是最難的。”首屆“科學探索獎”交通建筑領域獲獎人、西南交通大學研究員鄧自剛回憶,獲獎前,自己作為一個“青椒”,盡管一直在努力,但總是得不到認可,也曾有過“信心跌到谷底”的時刻。2019年獲得“科學探索獎”后,由于研究終于獲得肯定,鄧自剛也重新振奮了精神,“感覺更有力量、更有信心、更有干勁了”。在2020年“科學探索獎”先進制造領域獲獎人、香港理工大學教授王鉆開看來,“科學探索獎”是他人生中的催化劑、加速劑:“如果沒有‘科學探索獎’,我做科研可能是線性前進的,而實際上,過去幾年我們的成果出現了爆發式增長,獲獎后3年的成果是過去10年都達不到的。”與此同時,在“科學探索獎”跨學科學術交流平臺的助力下,不同領域的獲獎人開始打破學科壁壘,有了更多跨界交流與合作的機會。王鉆開坦言,獲得“科學探索獎”前,自己的科學影響力局限于機械工程和仿生科技,而在獲獎的故事不脛而走后,他收到了不同領域科研工作者的來信,包括美國、德國、加拿大新加坡等地的學者和學生。更直觀的影響是,這項由科學家主導、新基石科學基金會出資的公益獎項,將使每位獲獎人在5年內獲得總計300萬元人民幣獎金,這也是目前國內金額最高的青年科技人才資助計劃之一。在2019年“科學探索獎”前沿交叉領域獲獎人、中國科學技術大學教授陸朝陽看來,“科學探索獎”的一大特色就是“錢狠話不多”,科學家不僅能直觀感受到實在的支持,更能感受到沉甸甸的社會責任感。

頒獎典禮上,香港大學副教授Joseph Ryan MICHALSKI成為“科學探索獎”5年來首位外籍非華裔獲獎人。今年,數學物理學、交通建筑兩個領域首次出現女性獲獎人。多元化的青年科學家面貌,正折射出“科學探索獎”面向未來、獎勵潛力、鼓勵探索的底色。正因如此,2021年生命科學領域獲獎人、中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員田志喜寄望后來的“科學探索獎”申報者,不僅需要對研究有足夠的自信,更不能滿足于當前的研究水準,要自我革新,實現真正的自我突破。“科學探索獎”發起人之一、中國工程院院士鄔賀銓認為:“科技是國際競爭重要的領域,關系到國家的發展,甚至可以說關系到國家的存亡,所以在這點上,使命光榮,責任重大,希望寄托在青年一代的科技工作者上面。”在鄔賀銓看來,“科學探索獎”獲獎者年齡分布主要在35歲到45歲,這個年齡段大部分的科研工作者已經成家,但還沒完全立業,會有比較重的負擔。“科學探索獎”5年下來只評出248人,數量不多,但可以起到一定的引導作用,讓青年科技人員知道如果安心做研究,且有前瞻性思考或創新思路,那終究會被發現和認可。“一代人有一代人的使命。我們北大的老校長丁石孫曾說,‘我們這代人拼了命努力,也只能是為后人創造一些好的條件而已’。” 中國科協名譽主席、中國科學院院士韓啟德感慨,如今“科學探索獎”擁有一個更長遠的目標,就是在中國形成更大的優秀科學家群體,在中國科學自主創新方面起到更大的推動作用。在可以預見的未來,“科學探索獎”和青年科學家呈現的全新面貌,也將進一步印證中國科技創新的蓬勃發展和科研生態的不斷優化。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。