11月15日,科睿唯安發布了2023年度“全球高被引科學家(Highly Cited Researchers)”名單,來自全球67個國家和地區1300多個機構的6849名科學家入選。

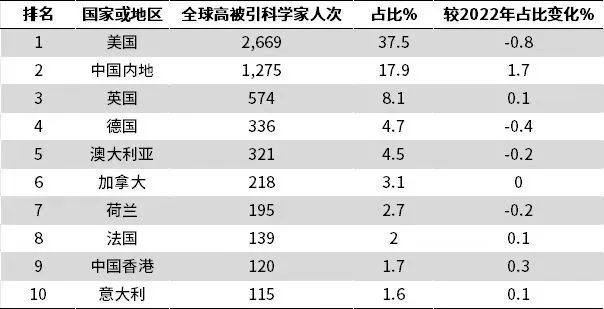

中國內地今年繼續排名第二,共有1275人次入選,所占比例從2018年的7.9%上升至17.9%。五年來,中國內地科學家在全球高被引科學家中所占比例翻了一番多,這反映了科研全球化正推動高層次科研和學術貢獻實現重要的全球發展再平衡。

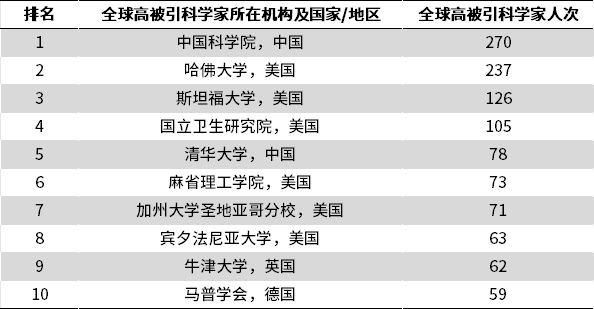

中國科學院共有270人次上榜,多于去年的228人次,并超過哈佛大學成為擁有全球高被引科學家人次數最多的機構。清華大學今年入選78人次,比2022年多了5人次,蟬聯全球第5位。

表1:2023年度全球高被引科學家上榜人次前十的國家或地區

表2:2023年度全球高被引科學家上榜人次前十的機構

那么如何才能成為高被引科學家,或者說高被引科學家的遴選規則是什么呢?

(以下內容為學之策根據科睿唯安官方相關規則解讀)

簡單來說,就是需要有高被引論文,而且高被引論文數量和被引次數需要達到閾值。

(1)高被引論文數閾值規則:在21個ESI學科中,每個學科對擁有高被引論文的作者進行排序,該領域高被引科學家數量為作者數的平方根。例如某個學科,100個人擁有高被引論文,那么高被引科學家數量設定為10。排名第10的這位學者擁有的高被引論文數即為高被引論文數閾值。

(2)如果某位學者的高被引數剛好比閾值低1,但他的高被引論文被引次數很高,總被引次數進入了上述已經初步入選學者的高被引論文總被引次數的前50%,那這位學者也可以成為候選人。

(3)滿足上述兩點還不夠,因為對學者高被引論文的總被引次數也有要求。每個ESI學科,有一個全球前1%學者被引頻次閾值。入選科學家高被引論文的總被引次數需要高于這個閾值。所以有些學者,高被引論文數量很多,但大多數都是剛剛卡著高被引論文的被引閾值,這樣總被引次數很低,也很難成為高被引科學家。

(4)還有一種情況是,有些學者的高被引論文并不在同一個ESI學科,這時候將其列入跨學科領域計算。例如某位學者在A領域發表了5篇高被引,總被引200次;在B領域發表了10篇高被引,總被引500次。而A領域的高被引論文數閾值為8,總被引頻次閾值為1000;B領域的高被引論文數閾值為20,總被引頻次閾值為2500。那么該學者論文數得分為:5/8+10/20=1.125,引文得分為:200/1000+500/2500=0.4。只有論文數得分和引文得分同時大于1,該學者才能成為跨學科領域的高被引科學家。

看明白了嗎,奮斗起來吧,未來的高被引科學家們!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414