近年來,高校科研領域頻發(fā)的學術不端、經費濫用、關系立項等亂象,逐漸暴露出一種令人憂心的現(xiàn)象:所謂“有組織科研”,在部分領域已異化為“有組織詐騙”。這種“詐騙”并非個體行為,而是依托于制度漏洞、權力尋租和利益鏈條的系統(tǒng)性舞弊。尤其在文科領域,由于成果評價體系相對模糊、經費使用監(jiān)管松散,這種“詐騙”行為更易滋生,甚至形成了一套完整的灰色產業(yè)鏈。

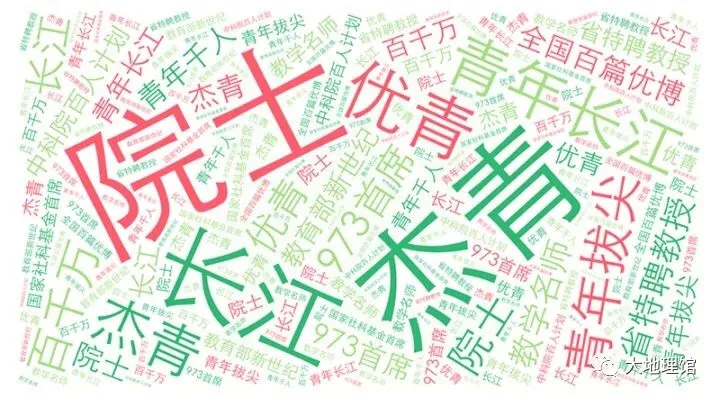

“有組織科研”的核心邏輯是“跑項目”而非“做科研”。在課題申報中,科研實力并非決定性因素,取而代之的是“人脈”和“頭銜”。

“有組織科研”在學術界迅速蔓延尤其在文科領域的異化現(xiàn)象愈發(fā)明顯,逐漸演變成一場權力與資源的利益博弈。部分高校通過“雙肩挑”模式,將行政職務與學術資源緊密結合,形成了“官學一體”的利益閉環(huán)。例如,某985高校的教研室主任通過向校黨委書記行賄,獲取了大量項目資源,而普通教師即使具備研究能力,也難以獨立申請到國家級課題。這種現(xiàn)象使得課題評審的標準從學術價值轉向了“關系權重”,嚴重損害了科研的公平性和公正性。

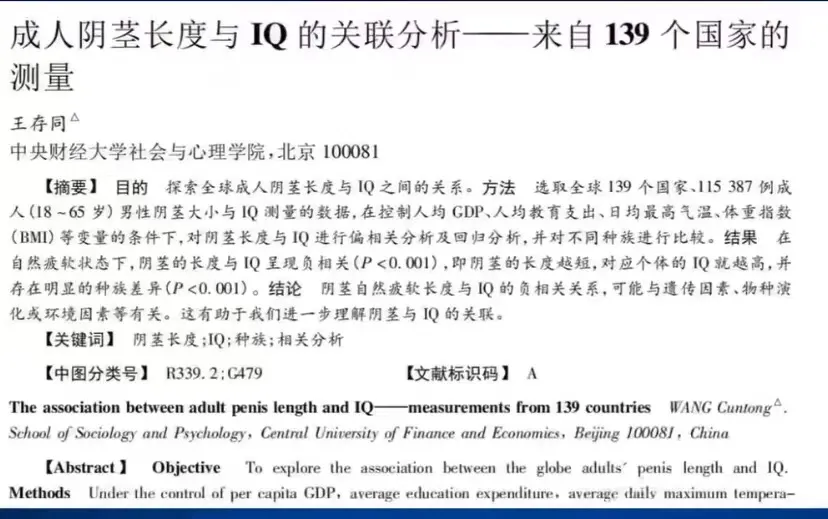

在文科領域,課題研究呈現(xiàn)出“三低”特征:研究經費低、創(chuàng)新含量低、實踐轉化率低。許多課題的研究內容高度同質化,如“明清小說中的市井生活研究”等重復性選題占比高達41%。這種“文字工廠”模式使得文科研究淪為“學術丐幫”的生存策略,青年學者為了獲取資源,不得不依附于特定的學術圈子。

此外,評審機制的“黑箱化”操作也加劇了這一問題。盡管2025年國家社科基金課題評審規(guī)則進行了調整,取消了討論環(huán)節(jié),采用了“獨立打分+匿名投票”的機制,但實際操作中卻催生了新的尋租空間。部分課題通過“第三方中介”進行“預評審”服務,單次費用高達5萬元,評審結果提前泄露的現(xiàn)象屢見不鮮。這種制度性漏洞使得真正具有創(chuàng)新性的冷門課題難以突圍。

當科研活動被行政指令主導,個體創(chuàng)造力被群體平庸所消解。某重點大學文學研究中心的調研顯示,2020-2024年間,團隊成員人均年發(fā)表核心期刊論文數(shù)從0.8篇下降至0.3篇,而課題申報書相似度檢測陽性率卻從12%攀升至37%。這種現(xiàn)象嚴重削弱了科研的創(chuàng)新動能。

學術倫理的底線也在不斷失守。當資源分配與關系網絡深度綁定,學術不端行為呈現(xiàn)組織化特征。2024年曝光的“論文代寫產業(yè)鏈”顯示,某中介機構通過偽造專家推薦信、篡改研究數(shù)據(jù)等手段,為申報者提供“一條龍服務”,單次服務收費高達課題經費的30%。更值得警惕的是,圈內人往往形成攻守同盟,對違規(guī)行為選擇性庇護。

文科領域的“圈子文化”導致學科壁壘加劇,跨學科創(chuàng)新因派系壁壘難以實現(xiàn)。某區(qū)域文學研究項目因“非本派系成員”參與,被評審專家以“研究范式不統(tǒng)一”為由否決,而該項目提出的東南亞華文文學數(shù)據(jù)庫構想,與同期獲批的“海上絲綢之路數(shù)據(jù)庫”存在67%的內容重疊。

結語

“有組織科研”異化為“有組織詐騙”,本質是學術權力與利益的共謀。唯有打破“帽子—經費—頭銜”的畸形鏈條,重構以學術價值為核心的生態(tài)體系,才能讓科研回歸探索真理的本真。否則,這種系統(tǒng)性欺詐不僅掏空國家資源,更將摧毀整個社會的創(chuàng)新根基。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414