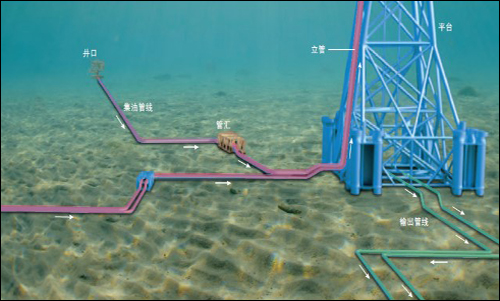

深海是人類資源的寶藏、國家安全的前沿和未來經濟發展的支撐。深海資源開發以及深海領域的軍事競爭日趨激烈,相關裝備的腐蝕問題成為制約深海開發戰略的關鍵之一。許多深海結構如深海管線、錨泊系統、張力腿、套管等,由于結構載荷、風浪載荷、海流作用、殘余應力等普遍存在局部拉應力;極易引發應力腐蝕而導致災難性后果,嚴重威脅深海裝備的安全性和可靠性。

隨著海洋石油開采從近海向深海發展,海底管線的應用越來越廣泛;其抗壓潰性、耐局部腐蝕性能也愈來愈重要。

在海水環境中最常見的腐蝕形態包括:均勻腐蝕、點蝕、應力腐蝕、腐蝕疲勞、電偶腐蝕、縫隙腐蝕和沖刷腐蝕等。與表層海水相比,在深海環境下材料的腐蝕行為會發生顯著的變化。因此,深海工程及裝備在深海環境下的腐蝕失效具有與傳統材料腐蝕失效體系完全不同的特點和復雜性。

深海水環境含鹽量高、電阻率低、氧濃度低、壓力高和溫度低等導致腐蝕相關參數發生變化。目前獲得的數據也證明材料在深海環境中腐蝕行為存在異常現象:如材料鈍性和活性的轉變,縫隙腐蝕的加速,應力腐蝕、氫致開裂等局部腐蝕破壞規律明顯不同于淺海。但是,隨著海水深度加大,對于材料的腐蝕數據積累和表征方法研究的難度越大,目前世界上僅有少數國家開展了材料的深海實海腐蝕實驗,取得了寶貴的腐蝕數據。

20世紀60年代,美國海軍在700-2000m太平洋海底投試了多種材料的應力腐蝕樣品;發現只有少數超高強度鋼、7系鋁合金等在深海環境中對SCC敏感;英國在上世紀70年代分別調查了鋁鎂合金在太平洋表層海水和深海中的腐蝕行為,主要也是為了發展新型的海洋和深海用高效長壽命的新材料提供技術支持;印度國家海洋技術研究所在本世紀初,采用三階段的實海掛片方法研究了22種結構材料在印度洋中阿拉伯海和孟加拉海灣的淺海、500m、1200m、3500m和5100m深度暴露一年的腐蝕行為,所得到的數據也用于其深海工程材料的研制和發展。國際上在深海材料腐蝕規律研究方面已經開展了一些初期工作,開始了解到不同深度海水環境對材料腐蝕行為的影響規律。

如此大規模的實海腐蝕數據為深海裝備的選材提供了依據。但對于我們理解材料在深海環境中的應力腐蝕規律及其電化學機制還遠遠不夠。而且在這40年里材料的發展日新月異,60年代投樣的材料早已不能覆蓋實際需求材料種類。

例如,美海軍潛艇的耐壓殼在60年代主要用的是Hy80,而現在已經發展了Hy130鋼,為屈服強度883MPa以上的韌性優良的低碳調質鋼;俄羅斯更是第一個用鈦合金制造了潛艇耐壓殼。隨著海底油氣資源的開發,海底管線的重要性也日益凸顯,管線鋼的抗壓潰性、耐局部腐蝕性能越來越重要;常用的海底管線鋼主要有X52、X60、X65、和X70,甚至連X80級別的海底管線鋼也開始應用。探明這些新材料在深海水環境中服役時的耐腐蝕性能及其機制,尤其是應力腐蝕行為和規律是解決深海水環境腐蝕防護技術的關鍵。而近年來針對材料在深海環境中的應力腐蝕行為和規律的研究鮮有報道。

基于深海資源的開發,材料在深海環境下的腐蝕行為和規律的研究成為學科發展的前沿。但深海水環境與淺海環境不同,如含鹽量高、電阻率低、氧濃度低、壓力高和溫度低,從而深海工程及裝備在深海環境下的腐蝕失效具有與傳統材料腐蝕失效體系完全不同的特點和復雜性。因此,美國、前蘇聯、英國和印度等國家相繼在其鄰海開展了材料的深海腐蝕掛片實驗,取得了寶貴的數據。我國的深海腐蝕研究工作起步較晚,直到2008年才首次在中國南海海域進行了深海腐蝕實驗裝置的投放工作。其中,在中船重工725所的協助下,李曉剛團隊在南海500-1200m成功進行了材料第一階段的投試工作,歷經3年的試驗周期將樣品成功取回。這是材料在中國南海深海環境中的首批腐蝕數據,對后續工作具有指導意義。

責任編輯:郭靜

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-82387968

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414