鋼中的貝氏體是過冷氏體在中溫區域分解后所得的產物,它一般是由鐵素體和碳化物所組成的非層片狀組織。

鋼中的貝氏體轉變首先由Bain等人于1930年作了研究和闡述,因此這種轉變后來被命名為貝氏體轉變。我國柯俊教授在這方面亦曾作過有益的貢獻,他和他的團隊發表的論文至今仍在國內外被廣為援引。

貝氏體轉變是在鋼經奧氏體化以后過冷到中溫區域時發生的,故又稱為中溫轉變,以區別過冷到高溫區域時所發生的高溫轉變(主要指珠光體轉變),以及過冷到低溫區域時所發生的低溫轉變(即馬氏體轉變)。這種轉變的動力學以及所獲得的組織兼有擴散型的珠光體轉變和無擴散型的馬氏體轉變中所觀察到的某些動力學和組織特征,所以貝氏體轉變又稱為中間階段轉變,或簡稱為中間轉變。

貝氏體轉變,是將鋼加熱獲得奧氏體,再過冷到中溫區域(該區域在Bs點以下,Bs點是貝氏體形成的上限溫度、對大多數碳鋼而言,Bs約為550℃)時發生的。冷卻可以采用等溫保持,也可以采用連續冷卻的方式。

貝氏體常常具有優良的綜合機械性能,強度和韌性都較高。為了獲得貝氏體,除了采用等溫淬火的方法以外,也可在鋼中加入合金元素、冶煉成貝氏體鋼,如我國的14CrMnMoVB和14MnMoVB等。這類鋼在連續冷卻的條件下即可獲得貝氏體。因此,研究貝氏體轉變具有很大的實際意義。同時,由于貝氏體轉變兼有珠光體轉變和馬氏體轉變的某些特征,所以,研究貝氏體轉變也將有助于珠光體轉變和馬氏體轉變理論研究的發展。

貝氏體按其組織形態(或轉變機理)來分,大致可以分為以下六種:

(1)上貝氏體;

(2)下貝氏體;

(3)無碳化物貝氏體(carbide-free bainite);

(4)粒狀貝氏體(gránular bainite);

(5)柱狀貝氏體(columnar bainite);

(6)反常貝氏體(inverse bainite).

在這六種貝氏體中,以上貝氏體和下貝氏體為最常見,也研究得最早、最細致,所以本期著重討論這兩種貝氏體。

一、上貝氏體

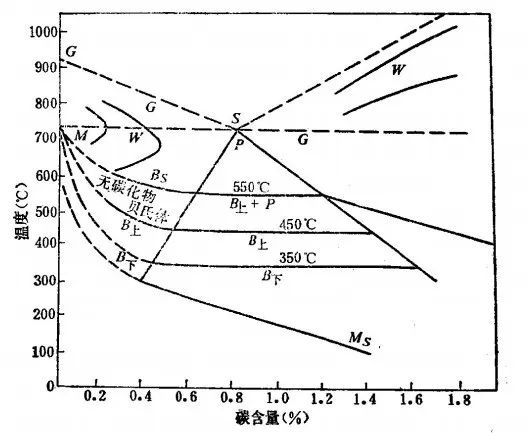

由于上貝氏體的形成溫度比下貝氏體的高,所以上貝氏體又稱為高溫貝氏體。碳鋼中各種貝氏體形成范圍(溫度和含碳量)示意圖,見圖1。

▲圖1 碳鋼中各種貝氏體形成范圍示意圖

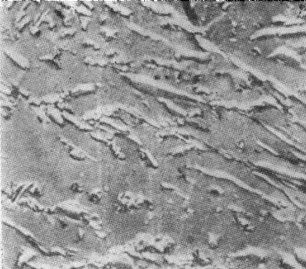

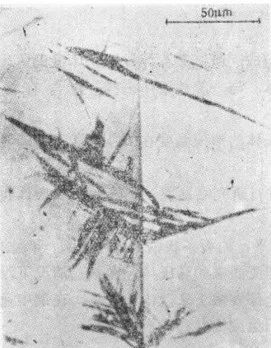

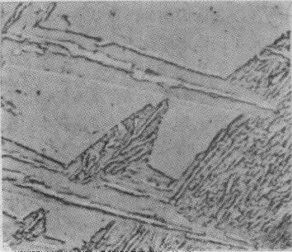

上貝氏體是一種兩相組織,由鐵素體和滲碳體所組成。上貝氏體的典型組織形態如圖2所示。

▲圖2 65Mn鋼930℃加熱,450℃下等溫30s,再水淬得到的上貝氏體 600X

成束的、大致平行的鐵素體板條自奧氏體晶界的一側或兩側向奧氏體晶粒內部長大,滲碳體(有時還有殘留奧氏體)分布于鐵素體板條之間。從整體來看呈現為羽毛狀,所以上貝氏體又稱為羽毛狀貝氏體。圖中的其余部分為馬氏體。

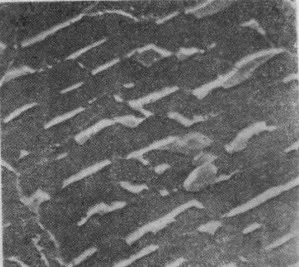

在光學顯微鏡下,上貝氏體中的鐵素體多數呈條狀或針狀,少數呈橢圓狀或矩形,見圖3。

▲圖3 4360鋼的上貝氏體 750Xa)495℃等溫后水淬 b)410℃等溫后水淬

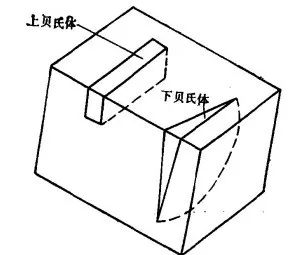

圖中的基體也為馬氏體。通過雙磨面金相分析得知,這些看來形狀多種多樣的上貝氏體不過是形狀相當簡單的鐵素體板條的不同截面而已。從立體形態來看,上貝氏體中的鐵素體呈板條狀如圖4所示。

▲圖4 上貝氏體鐵素體和下貝氏體鐵素體的雙磨面金相分析示意圖

上貝氏體中鐵素體與相同溫度下形成的片層狀珠光體中鐵素體相比,寬度一般是較大的,因而在浸蝕時浸蝕得稍淺些。

每組大致平行排列的鐵素體板條構成“束”。根據研究,板條束的大小對上貝氏體的強度有一定影響,因而可把板條束的平均尺寸作為上貝氏體的“有效晶粒尺寸”看待。各束板條之間的角度有可能為51°、97°、或120°。

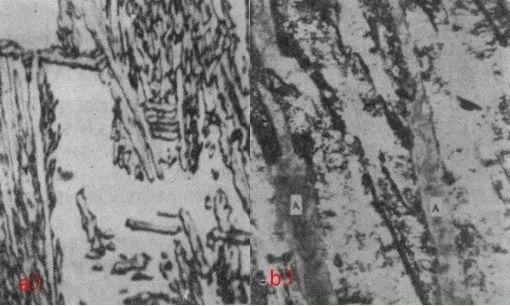

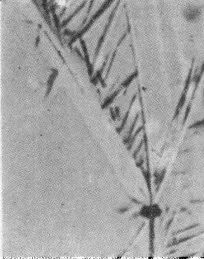

在光學顯微鏡下,上貝氏體中鐵素體和滲碳體的形態及分布狀況一般不易辨認,尤其滲碳體更是難于看出;而用電子顯微鏡則清晰可見。圖5 為4360鋼上貝氏體的電子顯微組織。

▲圖5 4360鋼上貝氏體的電子顯微組織(薄片透射,暗視場)495℃等溫后水淬鐵素體板條及分布在其間的桿狀滲碳體(黑色) 15000X0~0.9%Cr;0.2~0.3%Mo;1.65%Ni

從圖中可以看出,上貝氏體中的鐵素體的排列是大致平行的,相鄰板條之間的位向差僅約為6°~18°。上貝氏體中的滲碳體一般分布在鐵素體板條之間,沿鐵素體板條的長軸方向排列成行。

在一般情況下,隨著鋼中碳含量的增加,上貝氏體中的鐵素體板條更多、更薄;滲碳體的形態由粒狀、鏈珠狀而成為短桿狀,滲碳體的數量增多,滲碳體不但分布于鐵素體板條之間,而且可能分布于各個鐵素體板條的內部。在某些碳含量接近共析成分的鋼中,大部分滲碳體沉淀于各個鐵素體板條的內部,這種上貝氏體有人稱為共析鋼上貝氏體,以區別于一般的上貝氏體。

影響上貝氏體組織形態的因素,除了鋼的碳含量之外,還有形成溫度。隨著形成溫度的降低,鐵素體板條減薄,滲碳體變得更小且更密集,組織變得較易浸蝕且其外形由羽毛狀而變得很不規則,見圖3 a)、b)。值得指出的是,在Si、Al等元素含量較高的鋼中,由于這些元素具有延緩滲碳體沉淀的作用,結果使這些鋼的上貝氏體中鐵素體板條之間的奧氏體由于富碳的緣故而非常穩定,因此很少或基本不沉淀出滲碳體,大部分的奧氏體會一直保留到室溫。如果從奧氏體中基本不沉淀出滲碳體,則所獲得的組織將如圖6 所示。

▲圖6 成分0.6%C-2.0%Si的鋼400℃等溫形成的上貝氏體(類似于無碳化物貝氏體)

在圖6 a)中,基體是馬氏體。在圖6b)中,夾在鐵素體板條之間者為殘留奧氏體,(圖中A),其數量多達30~40%。這種組織類似于后面即將述及的無碳化物貝氏體。

上貝氏體在形成時會在試樣原來磨光的表面出現浮凸現象。表面浮凸現象用來研究貝氏體等轉變雖然已有多年的歷史,但是迄今仍有人對這種方法存在一些疑問,例如表面浮凸的輪廓與轉變產物的輪廓是否完全重合等。

電子顯微鏡薄膜透射結構分析表明,上貝氏體的鐵素體中有位錯糾(纏)結存在,如圖7所示。圖中暗黑色部分為位錯密度較高的部位。

▲圖7 成分0.1%C鋼的450℃等溫形成的上貝氏體電子顯微組織(薄膜透射) 100000X

二、下貝氏體

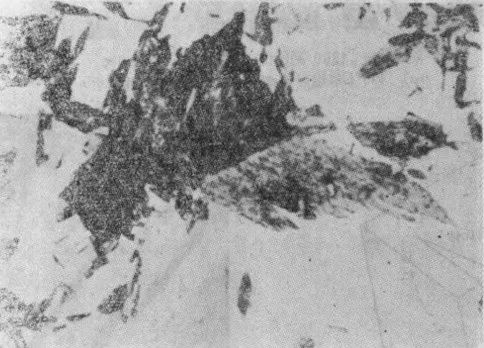

下貝氏體的形成溫度低于上貝氏體(見圖1)。所以下貝氏體又稱為低溫貝氏體。下貝氏體也是一種兩相組織,由鐵素體和碳化物所組成。它的典型組織形態如圖8所示。

▲圖8 成分1.1%C-7.9Cr的鋼285℃等溫17天形成的上貝氏體

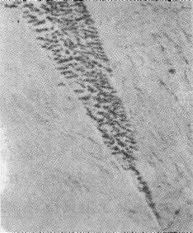

下貝氏體形成晶核的部位,大多數在奧氏體晶界上,但與上貝氏體不同,也有相當數量是在奧氏體晶粒內部。在光學顯微鏡下,高碳鋼的下貝氏體呈針狀。下貝氏體雙磨面金相分析的照片和示意圖分別如圖9 和圖4 所示。

▲圖9 成分1.1%C-7.9%Cr的鋼下貝氏體的雙磨面金相

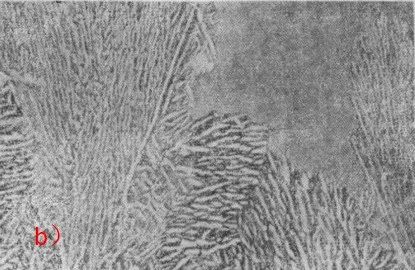

由圖可以看出,下貝氏體的立體形態呈片狀(或透鏡狀)。所謂“針狀”和“片狀”不過是同一種組成物在截面上的反映(即在顯微鏡所觀察到的)和在空間的反映而已。在下貝氏體的形成過程中,下貝氏體表現為一束平行的片狀的情況較少,絕大多數的下貝氏體都是以“分枝”的形式分布的,各片下貝氏體之間有一定的交角。65Mn鋼轉變完全的下貝氏體組織如圖10所示。

▲圖10 65Mn鋼在320℃較長時間等溫轉變完全的下貝氏體 600X

從顯微組織的形態和分布來看,下貝氏體與高碳鋼的回火馬氏體非常相似,都呈暗黑色針狀,各個針狀物之間都有一定的交角。

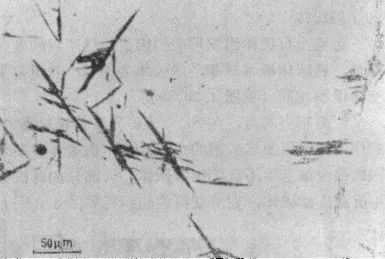

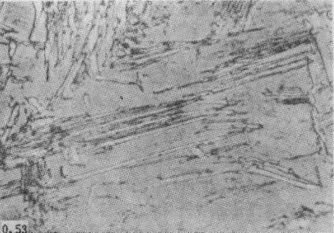

下貝氏體的電子顯微組織如圖11 和圖12 所示。

▲圖11 4360鋼340℃等溫形成的下貝氏體的電子顯微組織(復型) 10000X

▲圖12 含碳0.54%的Cr-Ni鋼850℃加熱后,以0.006℃/s的冷速形成下貝氏體的電子顯微組織(復型) 10000X

在很多情況下,下貝氏針的一邊是較為平直的(見圖11)。在電子顯微鏡下,下貝氏體中的碳化物清晰可見,呈細片狀或顆粒狀,排列成行,約以55°~60°的角度與下貝氏體針的長軸相交,并且僅分布在鐵素體針的內部。

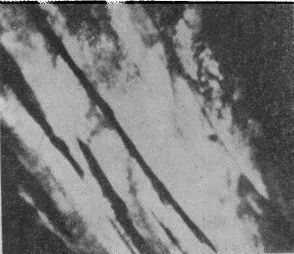

鋼的化學成分、奧氏體的晶粒度和均勻化程度等對下貝氏體的組織形態影響較小。下貝氏體在形成時也會產生表面浮凸現象,見圖13。

▲圖13 4360鋼下貝氏體在260℃等溫形成時所產生的表面浮凸(高溫金相照片)360X

應該指出,上貝氏體和下貝氏體形成時所產生的表面浮凸是明顯不同的;

(1)上貝氏體的表面浮凸是大致平行的,是從奧氏體晶界的一側或兩側向奧氏體晶粒內部擴展的。而下貝氏體的表面浮凸則是不平行的,往往相交成“V”形或“A”形;

(2)下貝氏體的表面浮凸,除了從奧氏體晶界開始的以外,還有一些較小的浮凸是在先形成的且較大的浮凸之側面形成的,這種情況在上貝氏體表面浮凸中是少見的。下貝氏體的鐵素體中也有位錯纏結存在,位錯密度比上貝氏體的鐵素體中更高。在下貝氏體的鐵素體中未發現有欒晶亞結構存在。

三、其他各種貝氏體

(一)無碳化物貝氏體

無碳化物貝氏體是一種單相組織,由鐵素體所組成,所以又稱為純鐵素體貝氏體。亦有稱之為無碳貝氏體。實際上,這種貝氏體中的鐵素體,與一般鐵素體一樣,也含有微量的碳,所以無碳貝氏體這一術語并不確切。

無碳化物貝氏體一般產生于低碳鋼中。這種貝氏體的形成溫度在Bs 點稍下,即在貝氏體形成溫度范圍的上部(見圖1)。

對含有Cr、Ni、Mo、B的一種低碳低合金鋼進行研究后發現,無碳化物貝氏體也可在連續冷卻(冷卻速度為0. 7~35℃/min)時形成。

下面圖14可以看出,無碳化物貝氏體由大致平行的板條狀鐵素體所組成;板條較寬,板條之間的距離也較大。板條之間為富碳的奧氏體轉變而來的馬氏體。在某些情況下,板條之間亦可為奧氏體的其他轉變產物,甚至于奧氏體會全部殘留下來。由此可見,在鋼中通常不能形成單一的無碳化物貝氏體,而是形成與其他組織組成物共存的混合組織。

▲圖14 20CrMo鋼950℃加熱,530℃等溫3s后水淬的無碳化物貝氏體 970X

在Si、Al等元素含量較高的鋼中,會產生類似于無碳化物貝氏體的組織。無碳化物貝氏體在形成時也會產生表面浮凸。無碳化物貝氏體中也有一定數量的位錯。

(二)粒狀貝氏體

粒狀貝氏體是1957年由Habraken確定的。這種貝氏體主要是在低碳和中碳合金鋼中以一定的速度連續冷卻后獲得的。如在正火后、熱軋空冷后、或在焊縫熱影響區中,都可發現這種組織。在等溫冷卻時也可以形成。這種貝氏體的形成溫度稍高于上貝氏體的形成溫度。

粒狀貝氏體是由塊狀(等軸狀)鐵素體(這里所說的“塊狀的鐵素體”是指形狀呈塊狀或等軸狀的鐵素體,并非指塊狀轉變(massive transformation)后所形成的鐵素體。)和富碳奧氏體區所組成。由于其中的富碳奧氏體區一般呈顆粒狀,因而得名。實際上富碳奧氏體區也可能呈小島狀、小河狀等,形狀可能是很不規則的。

富碳奧氏體區中的合金元素含量與鋼中的平均含量相近。富碳奧氏體區既可分布于鐵素體晶粒內,也可分布于鐵素體晶界上。

富碳奧氏體區在繼續冷卻的過程中,由于冷卻條件和過冷奧氏體穩定性不同,可能發生以下三種情況:

(1)部分或全部分解為鐵素體和碳化物,見圖15。

(2)可能部分轉變為馬氏體,這種馬氏體中的碳含量甚高,含有精細的孿晶,一般屬孿晶馬氏體。這種馬氏體加上殘留下來的奧氏體統稱為“ α‘-γ ”組成物,見圖16。

(3)可能全部保留下來而成為殘留奧氏體。

▲圖15 19Mn鋼粒狀貝氏體的電子顯微組織(復型)以1.45℃/s的冷速進行正火 5000X

▲圖16 19Mn鋼的粒狀貝氏體的電子顯微組織(復型)以7℃/s的冷速進行正火 5000X

(三)反常貝氏體

這種貝氏體發生于過共析鋼中,形成溫度在350℃稍上。圖17是成分為1.17%C-4.9% Ni鋼的反常貝氏體的電子顯微組織(復型)。圖中,較大的針狀物和較小的桿狀物分別為魏氏組織碳化物和貝氏體中的碳化物。反常貝氏體也有人稱之為反向貝氏體。

▲圖17 成分1.17%C-4.9Ni鋼的反常貝氏體的電子顯微組織(復型)450℃等溫90s 8000X

(四)柱狀貝氏體

柱狀貝氏體一般在高碳碳素鋼或高碳中合金鋼中,當等溫溫度處于下貝氏體形成溫度范圍時出現。在高壓下,柱狀貝氏體可在中碳鋼中形成。例如0.44%C的鋼在24kbar下經288℃等溫處理后亦可形成。

圖18為成分為1.02%C-3.5Mn-0.1% V鋼的柱狀貝氏體組織,圖中的基體是馬氏體。由光學顯微組織,見圖18 a)。可以看出,柱狀貝氏體中的鐵素體是呈放射狀的,這是柱狀貝氏體組織的一個特征。由電子顯微組織圖18 b)可以看出,柱狀貝氏體中的碳化物是分布在鐵素體內部的,單從碳化物的分布狀況來看,柱狀貝氏體是與下貝氏體相似的。柱狀貝氏體形成時不產生表面浮凸。

▲圖18 成分1.02%C-3.5%Mn-0.1%V鋼經950℃加熱

250℃等溫80min后水淬后得到的柱狀貝氏體 a)光學顯微組織 500X b)電子顯微組織 5000X

四、關于BⅠ、BⅡ、BⅢ

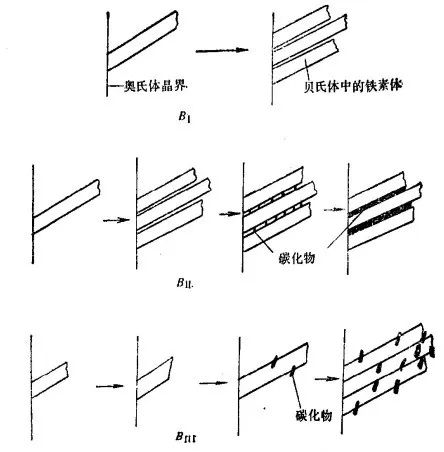

大森等人研究發現在某些低碳低合金高強度鋼中的貝氏體可以明顯地分為三類,他們分別稱之為第一類、第二類、第三類貝氏體,以BⅠ、BⅡ、BⅢ符號表示。

BⅠ是約在600~500℃之間的任一溫度下等溫處理后形成的,是無碳化物析出的貝氏體型鐵素體,或簡稱為無碳化物貝氏體。BⅡ是約在500~450℃之間的任一溫度下等溫處理后形成的;在連續冷卻的情況下,則是以中等的冷卻速度,并且是緊接BⅠ而形成的。BⅢ是約在450℃和Ms點之間的任一溫度下等溫處理后形成的,或是以與馬氏體臨界冷卻速度相近的冷卻速度進行連續冷卻以后形成的。

這三類貝氏體中的鐵素體皆呈板條狀。這三類貝氏體的主要區別在于其中碳化物的形態和分布不同。在BⅠ中,沒有碳化物存在。在BⅡ中,碳化物少量分布于鐵素體板條內部,而絕大數以桿狀的形態分布于鐵素體板條之間。在BⅢ中,碳化物以粒狀的形態較為均勻地分布于鐵素體板條內部。圖19 是這三類貝氏體形成過程示意圖。

▲圖19 低碳低合金鋼的三種貝氏體形成過程示意圖

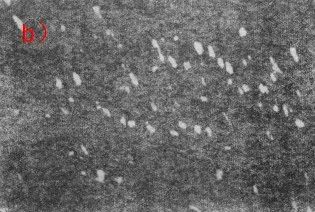

由此可見,BⅠ和BⅡ分別相當于前述的無碳化物貝氏體和上貝氏體。這種分類方法的特點在于其中的BⅢ。BⅢ既與典型的上貝氏體不同,碳化物是分布在鐵素體板條內部,而不是分布在鐵素體板條之間;BⅢ也與典型的下貝氏體不同,鐵素體(α相)呈板條狀,而不呈片狀,并且鐵素體(α相)的分布是大致平行的,而不是“分枝”的形式。圖20 是成分0.22%C-0.3%Cu-1.1%Ni-0.5%Cr-0.5%Mo的鋼的第三類貝氏體的電子顯微組織。

▲圖20 成分0.22%C-0.3%Cu-1.1%Ni-0.5%Cr-0. 5%Mo鋼425℃等溫形成的

第三類貝氏體的電子顯微組織a)明視場 b)暗視場(用來顯示碳化物)

這三類貝氏體在強度和韌性上是有些區別的,因此這種分類法具有一定的實際意義。

自從貝氏體的這種分類法提出以來,關于貝氏體分類的標準,更需予以盡快統一。通常,按光學顯微組織劃分上貝氏體和下貝氏體,是以鐵素體形態,即板條狀還是片狀作為標準的;而按電子顯微組織劃分上貝氏體和下貝氏體,是以碳化物分布狀況,即分布于鐵素體板條之間還是分布于鐵素體板條內部作為標準的。由于分類的標準未曾統一,以致可能會造成概念上的某些混亂。例如上述的BⅢ,如根據鐵素體形態來分,應歸入上貝氏體;而如根據碳化物分布狀況來分,則宜歸于下貝氏體。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414