萊氏體知識(shí)匯總

2023-04-17 13:55:34

作者:材子筆記 來源:材子筆記

分享至:

萊氏體是鋼鐵材料基本組織結(jié)構(gòu)中的一種,常溫下為珠光體、滲碳體和共晶滲碳體的混合物。

由液態(tài)鐵碳合金發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變形成的奧氏體和滲碳體所組成,其含碳量為ωc=4.3%。是1882年阿道夫·萊德布爾發(fā)現(xiàn)的。

主要性能

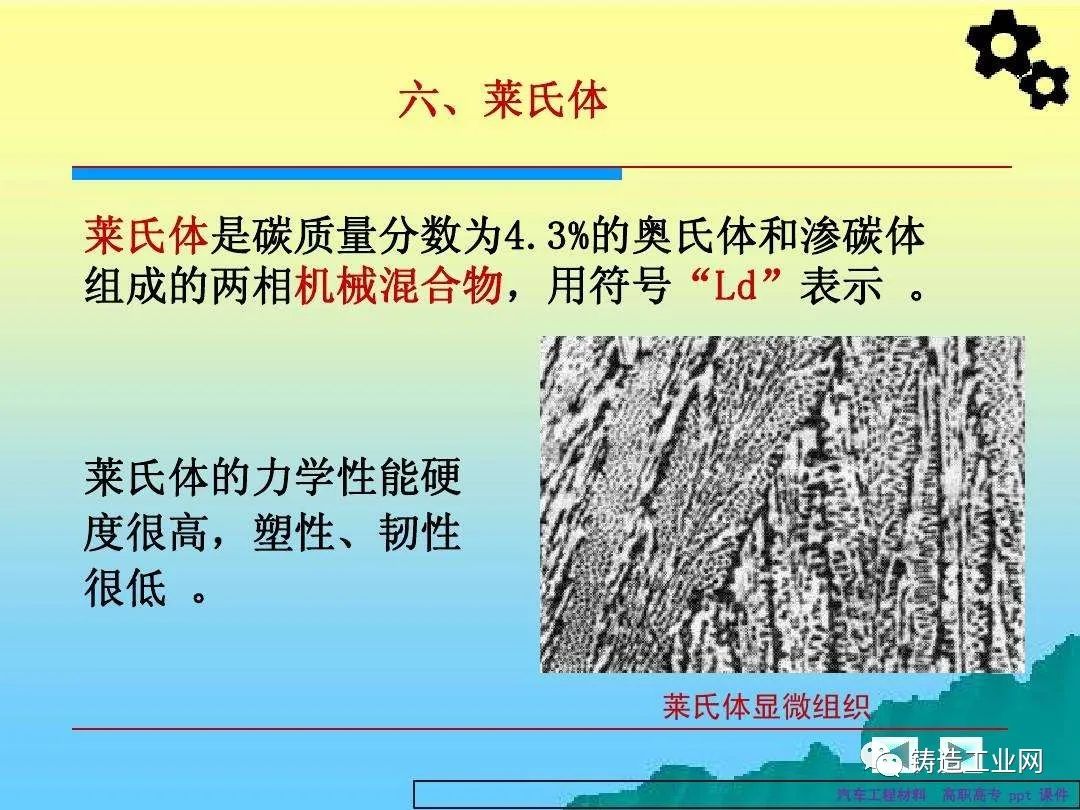

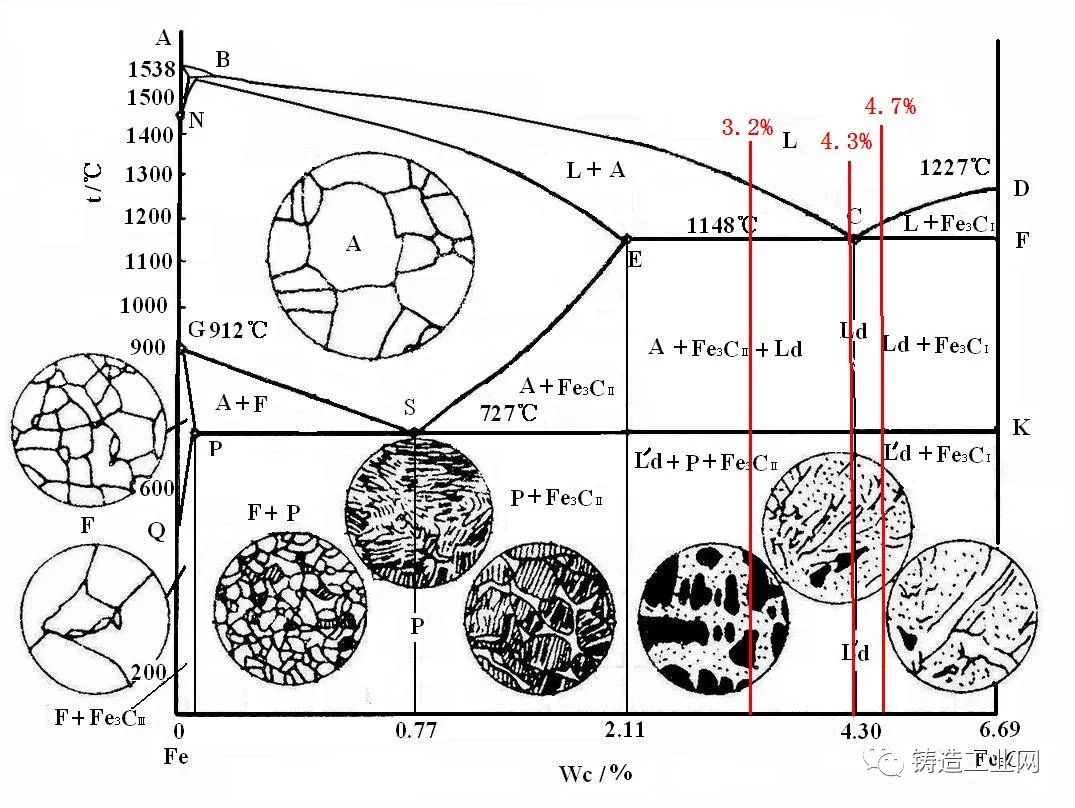

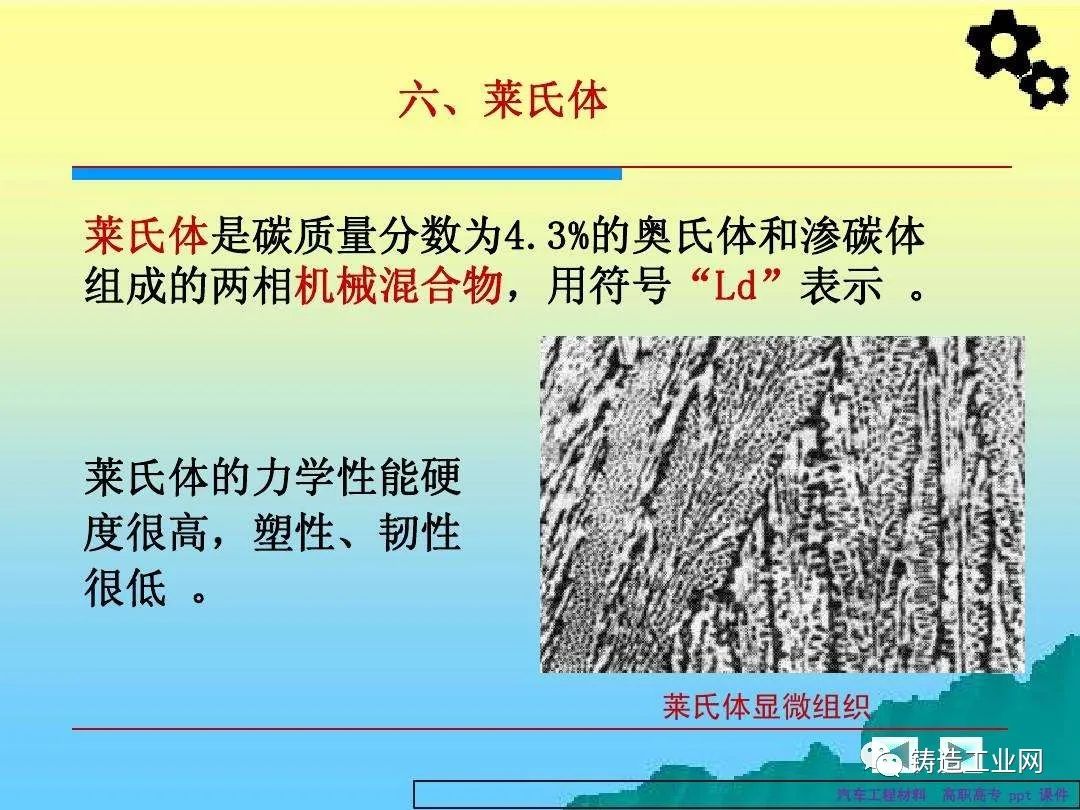

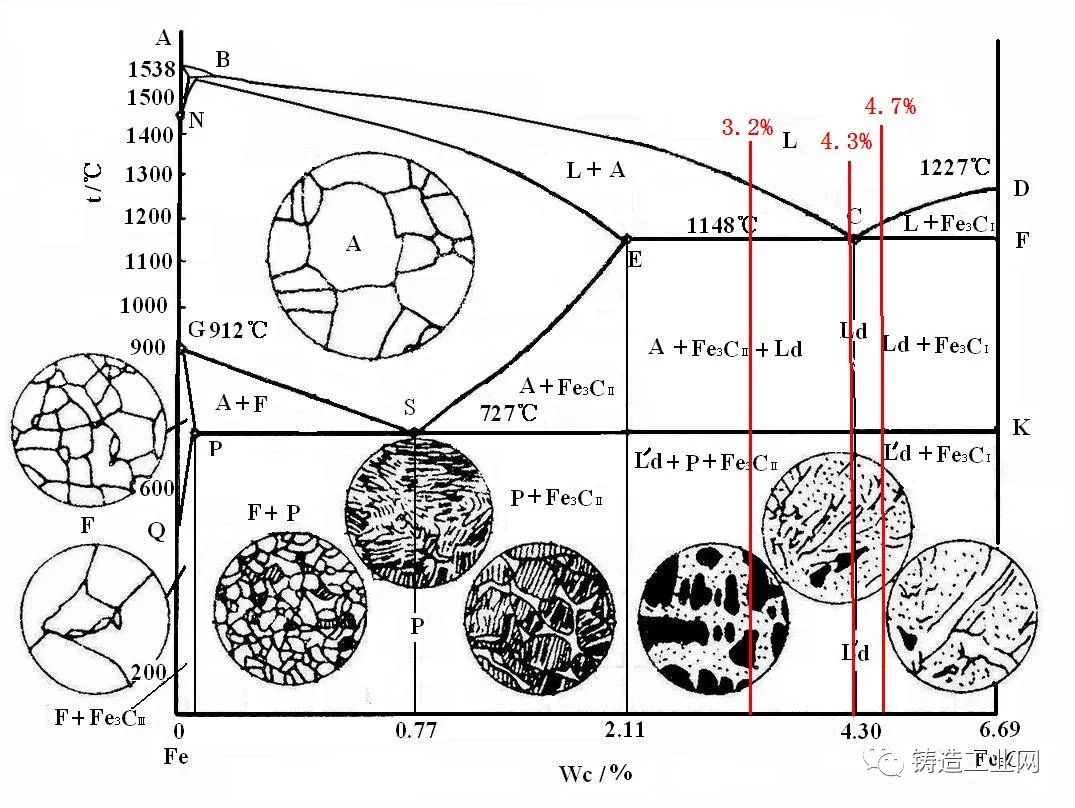

在高溫下形成的共晶滲碳體呈魚骨狀或網(wǎng)狀分布在晶界處,經(jīng)熱加工破碎后,變成塊狀,沿軋制方向鏈狀分布,萊氏體常溫下是珠光體、滲碳體和共晶滲碳體的混合物。當(dāng)溫度高于727℃時(shí),萊氏體由奧氏體和滲碳體組成,用符號(hào)Ld表示。在低于727℃時(shí),萊氏體是由珠光體和滲碳體組成,用符號(hào)Ld’表示,稱為變態(tài)萊氏體。因萊氏體的基體是硬而脆的滲碳體,所以硬度高,塑性很差。由共晶奧氏體和共晶滲碳體機(jī)械混合組成,為鐵碳相圖共晶轉(zhuǎn)變的產(chǎn)物。

形成過程

液態(tài)鐵碳合金在1147℃左右會(huì)發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變,含碳量為4.3%的液態(tài)鐵碳合金會(huì)轉(zhuǎn)化為含碳量為2.11%的奧氏體和6.67%的滲碳體兩種晶體的混合物,其比例大約是1:1。L4.3%→Ld(γ2.11%+Fe3C)隨著溫度的降低,萊氏體中總碳含量組成不變,但其中的組分奧氏體和滲碳體的比例在發(fā)生改變。當(dāng)溫度降到727℃以下時(shí),萊氏體中的奧氏體成分會(huì)發(fā)生共析轉(zhuǎn)變,生成鐵素體和滲碳體層狀分布的珠光體。γ0.77%→P(α0.0218%+Fe3C)所以727℃以下時(shí),萊氏體是珠光體和滲碳體的機(jī)械混合物。

組成分析

雖然萊氏體中碳的含量是4.3%,但含量在2.06%到6.67%的液態(tài)鐵碳合金在降溫過程中都會(huì)有萊氏體產(chǎn)生,只是由于含碳量不同,產(chǎn)生的固態(tài)合金中不僅有萊氏體還有其他成分。 含碳量在2.11%到4.3%的液態(tài)鐵碳合金在降溫到共晶溫度之前,奧氏體即逐漸析出。到1147℃時(shí),剩余的液態(tài)合金發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變形成萊氏體,整個(gè)合金組成是先析出的奧氏體和萊氏體。溫度繼續(xù)降低后,先析出的奧氏體會(huì)沿晶界析出滲碳體,被稱為二次滲碳體。γ→Fe3C(II)這樣含碳量在2.11%到4.3%的合金是奧氏體、萊氏體和二次滲碳體的混合物,但二次滲碳體和萊氏體中的滲碳體很難區(qū)分。而降到727℃以下時(shí),奧氏體轉(zhuǎn)換成珠光體,合金組成為珠光體、低溫萊氏體和二次滲碳體的混合物,是亞共晶白口鐵的主要成分。含碳量在4.3-6.67%的液態(tài)鐵碳合金在降溫到共晶溫度之前,滲碳體逐漸析出,被稱為一次滲碳體。到了1147℃時(shí),剩余的液態(tài)合金會(huì)發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變反應(yīng)轉(zhuǎn)變成萊氏體,此時(shí)的合金組成是萊氏體和一次滲碳體的混合物。隨后一直保持這一組成727℃,至室溫后即為低溫萊氏體和一次滲碳體的混合物,是過共晶白口鐵的主要成分。結(jié)構(gòu)上是低溫萊氏體分布在粗樹枝狀的白色一次滲碳體之間。純?nèi)R氏體中含有的滲碳體較多,故性能與滲碳體相近,即極為硬脆。

鍛造

萊氏體鋼中碳化物呈細(xì)小顆粒并均勻分布時(shí),這類鋼的良好力學(xué)性能才能充分體現(xiàn)出來,而這類鋼中存在的大量共晶碳化物只能通過較大變形來達(dá)到充分破碎。由于高合金成分影響,其韌性低、變形抗力大、導(dǎo)熱性差、冷卻過程組織應(yīng)力大,因此,萊氏體鋼鍛造始終是鍛造的一個(gè)難點(diǎn)。鍛造工藝流程主要為:原材料檢驗(yàn)一加熱一鍛造一冷卻一檢驗(yàn)一退火一檢驗(yàn)一包裝。原材料檢驗(yàn)主要包括化學(xué)成分檢驗(yàn)、低倍檢驗(yàn)及網(wǎng)狀碳化物檢驗(yàn)。網(wǎng)狀碳化物級(jí)別一般根據(jù)原材料規(guī)格,要求小于或等于5級(jí)。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。