1875年,英國(guó)鋼鐵行業(yè)工作的冶金學(xué)家William H. Johnson第一次發(fā)現(xiàn)了氫脆現(xiàn)象,并在Proceedings of the Royal Society of London(《倫敦皇家學(xué)會(huì)學(xué)報(bào)》)雜志和Nature(《自然》)雜志發(fā)表,距今正好150周年。

1870-1914年的第二次工業(yè)革命,是能源、交通和金屬加工等行業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要時(shí)期。在冶金領(lǐng)域,新方法和工藝的出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了鋼鐵的大規(guī)模生產(chǎn),鋼鐵材料廣泛應(yīng)用于建筑、交通等領(lǐng)域,從而徹底改變了20世紀(jì)的地理面貌。就在這樣的時(shí)代背景下,當(dāng)時(shí)在英國(guó)鋼鐵行業(yè)工作的冶金學(xué)家William H. Johnson,在研究中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)困擾整個(gè)拉絲行業(yè)的謎團(tuán):為清除鐵絲和碳鋼絲儲(chǔ)存中表面的銹跡,通常會(huì)將其浸入含酸水的浴槽中(即如今仍在使用的酸洗工藝),但清洗后鐵絲和碳鋼絲的韌性出現(xiàn)了降低,這種機(jī)械性能退化的原因在當(dāng)時(shí)無(wú)法解釋。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,Johnson開展了較為系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究。1875年,Johnson在Proceedings of the Royal Society of London雜志上發(fā)表了一篇完整文章“On some remarkable changes produced in iron and steels by the action of hydrogen acids”,并在同年在Nature雜志刊登了“On some remarkable changes produced in iron and steel by the action of hydrogen and acids”,詳細(xì)闡述了這一現(xiàn)象。

1875年Johnson發(fā)表在Proc. R. Soc. Lond的論文

1875年Johnson發(fā)表在Nature的論文Nature雜志發(fā)表的文章中,Johnson描述了氫脆現(xiàn)象的奇特發(fā)現(xiàn)方式:

| “將一塊在硫酸中清洗過(guò)的鐵絲快速來(lái)回彎曲直至折斷,然后用舌頭潤(rùn)濕斷裂處,會(huì)有氣泡冒出,使其起泡。”(求舌頭的陰影面積) |

由于當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)條件的限制,Johnson提出了一個(gè)合理的科學(xué)假設(shè),為金屬和合金的氫脆科學(xué)奠定了基礎(chǔ),即酸對(duì)鐵表面作用產(chǎn)生的部分氫氣被吸收,隨后釋放出來(lái),影響了金屬的性能。為了進(jìn)一步驗(yàn)證他的假設(shè),Johnson進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn)。他發(fā)現(xiàn)不僅硫酸,鹽酸、醋酸和其他能與鐵反應(yīng)產(chǎn)生氫氣的酸,都會(huì)使鐵產(chǎn)生同樣的變脆效果,這使得氫是導(dǎo)致這種變化的原因變得更加可能。他通過(guò)收集鐵表面釋放的氣體并燃燒,觀察到了氫氣特有的火焰,從而證實(shí)了他的觀點(diǎn)。Johnson甚至還提出了一種簡(jiǎn)單有效的充氫方法:即將鐵置于稀硫酸中的鋅片上,只需兩分鐘甚至更短時(shí)間就能使鐵吸附氫,其性質(zhì)改變程度與在無(wú)鋅情況下浸泡于稀酸中一小時(shí)相當(dāng)。

Johnson較為系統(tǒng)地研究了氫對(duì)鐵/鋼機(jī)械性能的影響。

吸附氫后的鐵韌性顯著降低,在某些情況下甚至降至原來(lái)的四分之一。例如,鑄鋼在硫酸中浸泡12小時(shí)后,韌性大幅下降。通過(guò)加熱或在干燥溫暖的室內(nèi)放置一段時(shí)間,韌性又會(huì)恢復(fù)。

鐵的抗拉應(yīng)變明顯減少,鑄鋼浸泡12小時(shí)后減少量超過(guò)20%,鐵絲雖比鋼的減少量小,但在某些情況下也達(dá)6%。同時(shí),低碳鋼和高碳鋼吸附氫后,抗拉應(yīng)變的降低程度存在差異,高碳鋼更為明顯。

與金屬鈀類似,鐵吸附氫后電阻有所增加。這表明鐵的多種性質(zhì)在吸附氫后均發(fā)生了改變。

其實(shí)在Johnson之前,法國(guó)科學(xué)院的眾多研究人員也對(duì)氫在鐵和鋼中的滲透進(jìn)行了深入研究。1868年,Cailletet通過(guò)一系列實(shí)驗(yàn)表明,在室溫下將鐵暴露于硫酸中時(shí),氫會(huì)滲透到鐵中,導(dǎo)致表面起泡。化學(xué)家Henry SainteClaire Deville也對(duì)高溫下氫在鐵中的滲透進(jìn)行了研究。然而,與Johnson不同的是,法國(guó)科學(xué)院的成員們?cè)谘芯恐形磳?duì)鐵受酸作用前后進(jìn)行機(jī)械性能測(cè)量,僅關(guān)注氣體滲透和與金屬及其他化合物相互作用的物理化學(xué)方面,以及氣體在鐵轉(zhuǎn)化為鋼過(guò)程中的影響。因此,Johnson確實(shí)是第一個(gè)積極觀察并量化氫對(duì)金屬和合金機(jī)械性能有害影響的科學(xué)家。1880年,David E. Hughes教授成功重復(fù)了Johnson的實(shí)驗(yàn),用多種酸處理鐵絲和鋼絲,并觀察到類似現(xiàn)象。Hughes在向電報(bào)工程師協(xié)會(huì)的報(bào)告中證實(shí)了Johnson的科學(xué)觀察,指出氫似乎是鐵和鋼的敵人,會(huì)使其變脆。

盡管氫脆現(xiàn)象早在1875年就被Johnson發(fā)現(xiàn),但直到20世紀(jì)初,人們才逐漸意識(shí)到氫損傷的危害,并開始重視氫損傷的研究。要了解這一進(jìn)程,幾起典型的氫損傷引發(fā)的失效事故不得不提。

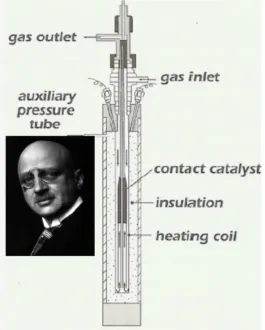

20世紀(jì)初,德國(guó)猶太人Haber(解救世界糧食危機(jī)的化學(xué)天才,同時(shí)也是一戰(zhàn)喪心病狂的毒氣彈魔鬼)發(fā)明了Haber合成氨工藝。Haber和其同事在研發(fā)氨合成塔時(shí)發(fā)現(xiàn),碳鋼在高溫、高壓和氫氣共同作用下容易發(fā)生開裂失效(我們現(xiàn)在知道,這是因?yàn)闈B透進(jìn)去的氫和鋼中的碳在高溫作用下發(fā)生反應(yīng)生成了CH4),并導(dǎo)致設(shè)備頻繁發(fā)生事故。1909年Haber使用的實(shí)驗(yàn)合成氨轉(zhuǎn)化器

英國(guó)皇家空軍戰(zhàn)斗機(jī)爆炸事故

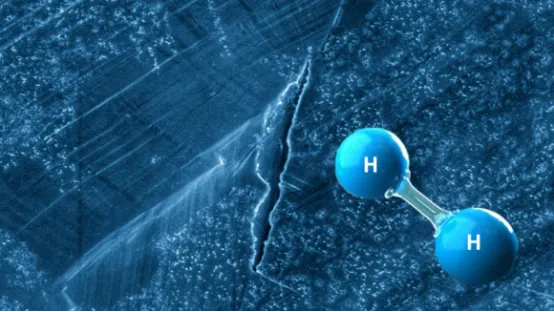

第二次世界大戰(zhàn)初期,英國(guó)皇家空軍在一次演習(xí)中,一架戰(zhàn)斗機(jī)突然墜落,機(jī)毀人亡。駕駛員是一位勛爵的兒子,這件事震驚了英國(guó)朝野,英國(guó)政府下令調(diào)查事故的原因,調(diào)查的結(jié)果表明:飛機(jī)失事是由引擎主軸斷裂造成的,在主軸內(nèi)部出現(xiàn)了“發(fā)裂”(像頭發(fā)絲狀的裂紋)。英國(guó)科學(xué)家眾說(shuō)紛紜,莫衷一是。最后,這個(gè)課題被提交到了雪菲爾德大學(xué)進(jìn)行基礎(chǔ)性研究。當(dāng)時(shí)留學(xué)英國(guó)的李熏接到這個(gè)課題后,發(fā)現(xiàn)了鋼中氫脆的奧秘和規(guī)律,證明了鋼的內(nèi)部發(fā)裂是由于氫的存在引起的。二戰(zhàn)期間,美國(guó)啟動(dòng)了自由輪建造計(jì)劃,以應(yīng)對(duì)對(duì)抗納粹德國(guó)和日本的巨大物資運(yùn)輸需求。在此計(jì)劃下,美國(guó)短期內(nèi)建造了2710艘自由輪,這些船只大多為全焊接結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單且生產(chǎn)快速。然而,近1500艘出現(xiàn)了嚴(yán)重的裂縫,在嚴(yán)寒而又波濤洶涌的海面上,一些自由輪甚至斷成了兩節(jié)。其中以“S.S. Schenectady”事故最為著名。1942年12月31日,美國(guó)俄勒岡州波特蘭市的一造船廠建造的“S.S. Schenectady”號(hào)油輪下水,這是當(dāng)時(shí)美國(guó)最大的一艘船,代表了美國(guó)在二戰(zhàn)期間船舶建造的一個(gè)重要突破。然而,1943年1月16日,在進(jìn)行完海試并準(zhǔn)備投入服務(wù)時(shí),船只在系泊時(shí)突然斷裂成兩段。經(jīng)過(guò)調(diào)查,斷裂的原因主要包括三個(gè)因素:首先,大量未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練的工人焊接的船體存在裂紋缺陷;其次,氫脆對(duì)焊接部位產(chǎn)生了影響;第三,位于甲板艙口角落處的應(yīng)力集中區(qū)域成為裂紋的起始點(diǎn),而船體鋼材的韌性較差。

1943年1月S.S. Schenectady號(hào)自由輪在碼頭停泊時(shí),毫無(wú)預(yù)兆地從中間斷裂

1975年,重慶20機(jī)械廠生產(chǎn)的25型海炮在大連發(fā)生了嚴(yán)重的炸膛事故,造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失。肖紀(jì)美先生前往山城重慶,通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)炮管二次鍍鉻時(shí)滲入了氫導(dǎo)致氫脆。在肖紀(jì)美先生的指導(dǎo)下,工廠在鍍鉻時(shí)改進(jìn)了工藝,有效地避免了氫脆問(wèn)題,一舉扭轉(zhuǎn)乾坤,讓在大連服役的一大批快艇重新出海。

促進(jìn) or 釘扎?這是個(gè)問(wèn)題

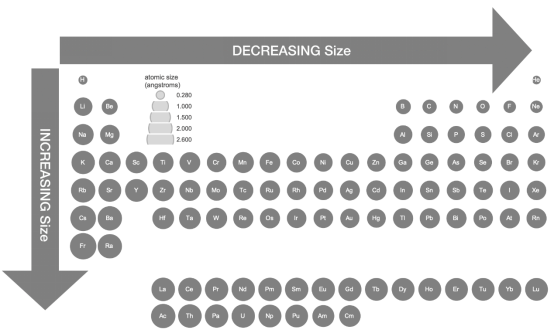

氫原子是宇宙中最小的原子,其范德華半徑為120 pm。正是因?yàn)槠?/span>體積小,使其可以輕易地在金屬晶格的間隙中擴(kuò)散移動(dòng),這一特性對(duì)氫脆現(xiàn)象的產(chǎn)生有著關(guān)鍵影響。

根據(jù)晶體學(xué)數(shù)據(jù)計(jì)算的原子半徑

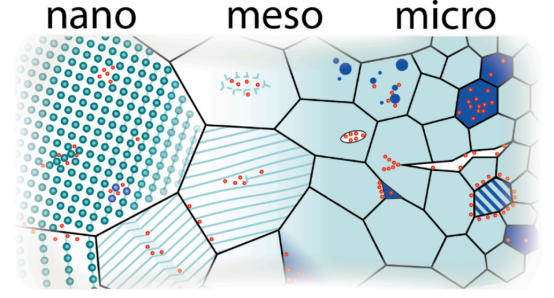

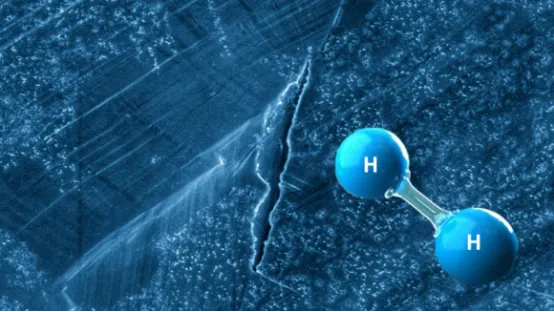

氫可以被困在間隙點(diǎn)陣位置、晶界、空位、合金溶質(zhì)、層錯(cuò)、孿晶、位錯(cuò)及其位錯(cuò)胞壁、空隙、第二相及其界面、以及微裂紋的自由表面上。

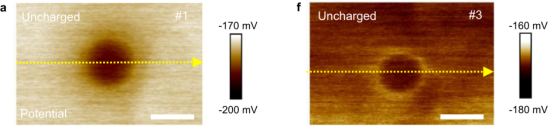

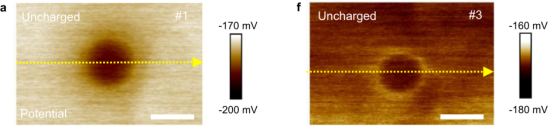

氫陷阱以及氫捕獲機(jī)理的研究一直以來(lái)是氫脆領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。北京科技大學(xué)喬利杰教授團(tuán)隊(duì)和南京理工大學(xué)陳光院士團(tuán)隊(duì)合作綜合采用原位掃描開爾文探針顯微鏡和畸變校正透射電子顯微鏡聯(lián)用技術(shù)等方法,揭示了高強(qiáng)度低合金馬氏體鋼中非共格析出相與基體界面的不同氫捕獲行為與機(jī)理,發(fā)現(xiàn)析出相表面碳(硫)空位和界面近鄰基體應(yīng)變決定了非共格界面的氫捕獲行為。

各種微觀結(jié)構(gòu)氫陷阱示意圖(紅點(diǎn)表示氫原子)

氫-納米析出相相互作用的原位掃描開爾文探針力顯微鏡(SKPFM)表征

(納米相周圍的暗環(huán)和亮環(huán)分別表明了納米相捕獲氫和排斥氫的行為)

氫脆現(xiàn)象極具復(fù)雜性,多種機(jī)制相互交織。其中,氫對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的影響就有截然不同的兩種作用。

氫對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的促進(jìn)作用

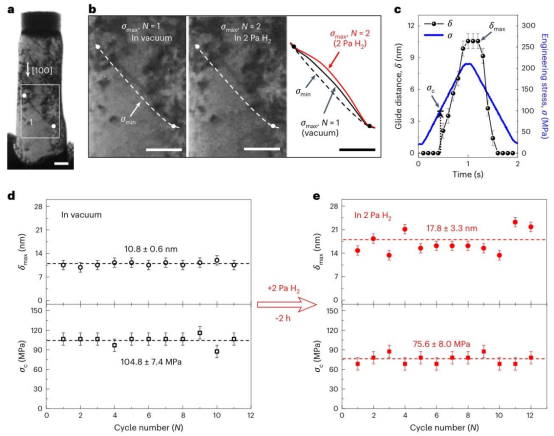

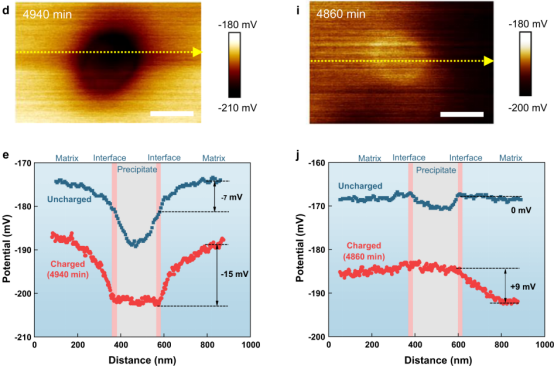

大量研究表明,氫可以促進(jìn)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)。西安交通大學(xué)的解德剛和單智偉教授的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),氫顯著促進(jìn)了α-鐵中螺型位錯(cuò)的運(yùn)動(dòng),在氫氣氛下,啟動(dòng)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的臨界應(yīng)力比真空環(huán)境低27%~43%,位錯(cuò)弓出位移平均增加約65%。這是因?yàn)闅湓訛榕そY(jié)對(duì)形核提供有利位置,降低了位錯(cuò)滑移能壘,還可能降低位錯(cuò)線張力,增加位錯(cuò)弓出位移。

氫對(duì)螺型位錯(cuò)弓出運(yùn)動(dòng)的影響

氫對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的釘扎作用

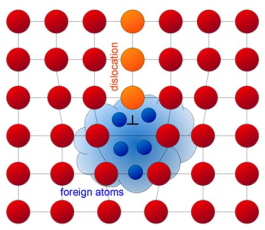

同時(shí),很多研究者在低碳鋼和BCC金屬中觀察到了氫致材料硬化的現(xiàn)象,說(shuō)明氫原子也會(huì)阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)。學(xué)者們認(rèn)為溶質(zhì)氫原子會(huì)在位錯(cuò)周圍形成柯氏氣團(tuán)(通常把溶質(zhì)原子與位錯(cuò)交互作用后,在位錯(cuò)周圍偏聚的現(xiàn)象稱為氣團(tuán),是由柯垂?fàn)柺紫忍岢觥J芸率蠚鈭F(tuán)釘扎的位錯(cuò)需要更大的應(yīng)力使它們擺脫氣團(tuán)),阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)。

位錯(cuò)對(duì)氫擴(kuò)散和傳輸?shù)挠绊?/span>

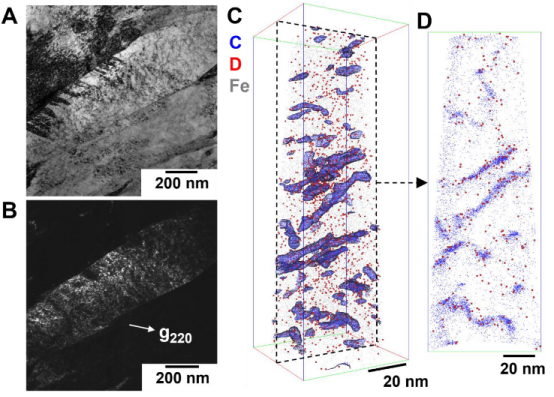

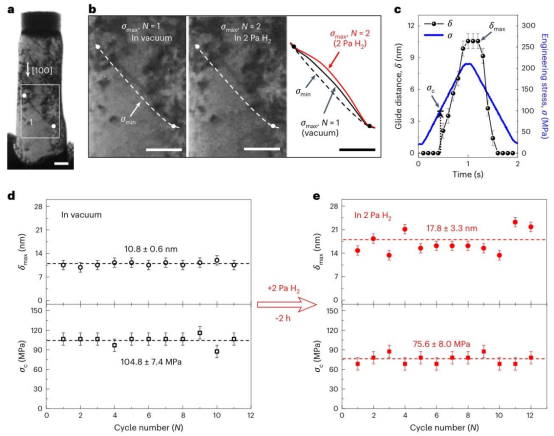

位錯(cuò)可作為氫的陷阱,與氫相互作用,影響氫在金屬中的擴(kuò)散和分布。一方面,位錯(cuò)能捕獲氫,如在未回火馬氏體鋼中,通過(guò)低溫原子探針斷層掃描直接觀察到氫在位錯(cuò)處的捕獲。

鋼中的位錯(cuò)氫捕獲現(xiàn)象:(A) 馬氏體鋼中位錯(cuò)的明場(chǎng)圖像;(B) (A)的暗場(chǎng)圖像;(C) 碳(藍(lán)色)、作為氫標(biāo)記的氘(紅色)和鐵(灰色)的三維原子探針斷層掃描(APT)圖,等濃度面(藍(lán)色面)突出顯示由聚集碳表示的位錯(cuò)位置;(D) (A)中標(biāo)記區(qū)域的二維切片,顯示碳(藍(lán)色,即位錯(cuò))和氘(紅色)的重合位置

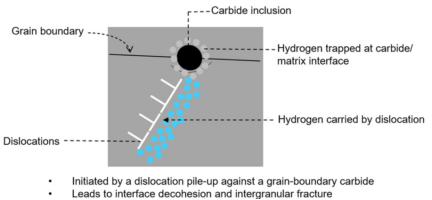

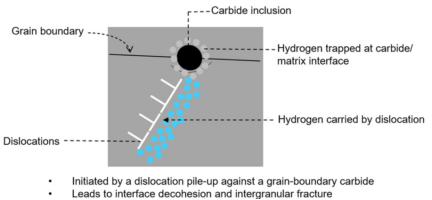

另一方面,Bastien等提出在塑性變形過(guò)程中被位錯(cuò)束縛的氫原子也可以隨位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)而一起遷移,即位錯(cuò)載氫運(yùn)動(dòng)。位錯(cuò)載氫運(yùn)動(dòng)會(huì)導(dǎo)致金屬結(jié)構(gòu)材料中氫原子的再分布和氫損傷的加劇。

位錯(cuò)載氫示意圖

從Johnson發(fā)現(xiàn)氫脆現(xiàn)象至今的150年里,眾多科學(xué)家紛紛投身其中,不斷深入研究氫脆的機(jī)理、影響因素以及預(yù)防措施。

在工程實(shí)踐中,氫脆問(wèn)題也得到了越來(lái)越多的重視。工程師們?cè)谠O(shè)計(jì)和制造金屬結(jié)構(gòu)時(shí),開始考慮氫脆的影響,采取相應(yīng)的措施來(lái)避免或減輕氫脆帶來(lái)的危害。

隨著時(shí)間的推移,氫脆研究不斷取得新的突破,從微觀理論到宏觀應(yīng)用,形成了一個(gè)完整的研究體系,為現(xiàn)代材料科學(xué)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。