說到腐蝕,大家并不陌生,生活中每時每刻都在發生,廚房鐵鍋會生銹,碳酸飲料會腐蝕牙齒,街道上的護欄風化開裂等等。然而,腐蝕并不是我們地球獨有的現象,在遙遠的太空,腐蝕也是悄然發生,與“溫順”的地球環境相比,真實的太空對航天器的“外衣”威脅更大,其嚴重程度甚至遠超我們的想象。比如,人類首個可長期居住的空間研究中心——和平號空間站,在長達15年的在軌時間里,共發生近2000處故障,70%的外體遭到腐蝕,俄羅斯政府無力承擔巨額的維修費用,在2001年3月20日不得不將其墜毀。

有人可能會問,太空是高真空環境、沒有水的存在,究竟是什么原因造成太空中航天材料的腐蝕呢?航天器又有什么“防腐”訣竅呢?本次科技周活動,小編就帶您探索太空腐蝕的奧秘。

腐蝕是指材料與環境間的物理和化學相互作用,使材料性能發生變化,導致材料、環境及其構成系統受到損傷。狹義上講,腐蝕指金屬材料在特定環境條件下的失效形態,例如鐵在大氣中的生銹等。但從廣義上來說,塑料、陶瓷、混凝土和木材等非金屬材料由化學作用使其消耗或破壞也屬于材料腐蝕的范疇,例如,涂料和橡膠由于陽光或者化學物質的作用引起變質,老化等。%的外體遭到腐蝕,俄羅斯政府無力承擔巨額的維修費用,在2001年3月20日不得不將其墜毀。

依據反應歷程,腐蝕可分為電化學腐蝕和化學腐蝕兩類。通常,在環境中有水參與的條件下,腐蝕服從電化學動力學基本規律,屬于電化學腐蝕范疇。由于地球大氣中普遍含有水,化工生產中也經常處理各種水溶液,因此,電化學腐蝕是地球上最常見的腐蝕類型;當材料處于無水條件下,環境中的氣體分子或原子會優先在材料表面吸附,并通過化學反應造成材料的腐蝕,稱為化學腐蝕。航天器處于真空、無水的太空環境中,主要以化學腐蝕為主。

太空中造成航天器腐蝕的原因主要有三個:輻射、氧、溫度。

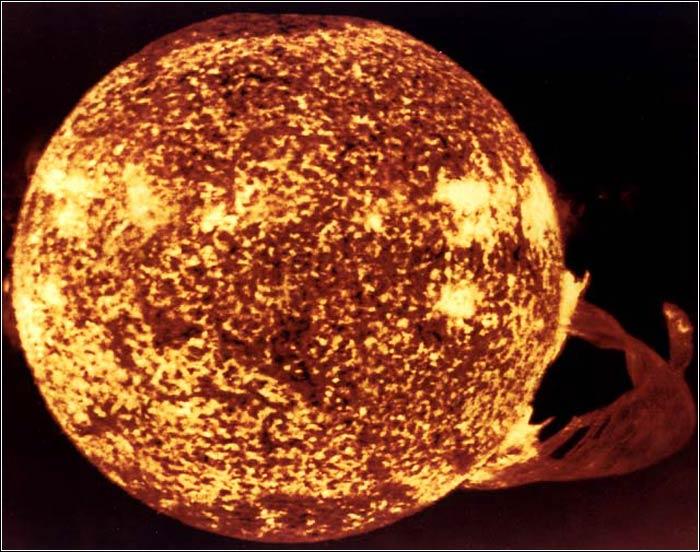

太空到處都存在著人類肉眼所看不見的宇宙輻射。它既包括宇宙大爆炸后所殘留的熱輻射,同時也包括其他天體向外釋放的電磁波、高能粒子甚至是宇宙射線。由于地球磁場與大氣層對宇宙輻射的偏折和吸收作用,才能保證人類在地球上的正常生活。可是,一旦脫離兩者的保護,完全暴露在這種強輻射環境中,即便是穿著厚重的宇航服,也不能完全避免宇宙輻射對人體的傷害。面對太空中如此高強度的輻射,航天器也會“深受其害”。

宇宙輻射示意圖

太陽所釋放的紫外線輻射是引起航天器腐蝕失效的原因之一。盡管紫外線只占太陽光的5%左右,但能量卻很大。太空中,由于缺少地球磁場及大氣層的“保護屏障”,航天器表面的高分子材料在吸收紫外線后會引發聚合物的自我氧化、降解。

另外,波長為300nm的紫外線中的單個光子所具有的能量約為399kJ/mol,這一能量大于聚合物中重要的化學鍵的鍵能:C-C(347 kJ/mol)、C-N(305 kJ/mol)、C-S(259 kJ/mol),因此,紫外光的能量足以使這些化學鍵斷裂,從而導致聚合物材料性能的急劇下降。因此,為了盡可能的削弱太陽輻射對航天器的影響,人類航天任務的發射甚至會刻意避開太陽耀斑活動頻繁的時間周期。

航天器剛剛脫離地球表面大氣層的保護時,首先接觸的便是低地球軌道環境(距離地球200-700km),該區域所處的殘余大氣中,氧含量約占總組分的80%。

殘余大氣中的原子氧

眾所周知,氧元素是造成材料腐蝕加速的重要條件。而在太陽短波輻射的光致分解作用下,氧分子轉變為高活性的原子氧,由于處于高真空及極低的氣體總壓狀態下,氧原子與其他粒子發生碰撞的幾率很小,導致氧原子很難再次復合成分子態。%左右,但能量卻很大。太空中,由于缺少地球磁場及大氣層的“保護屏障”,航天器表面的高分子材料在吸收紫外線后會引發聚合物的自我氧化、降解。

當高速運行的航天器與原子氧發生劇烈的摩擦、碰撞時,航天器表面的聚合物材料會發生高溫氧化反應,使其電學、光學以及機械性能等方面發生退化,甚至會引起明顯的剝蝕效應,嚴重影響航天器的運行安全。/mol,這一能量大于聚合物中重要的化學鍵的鍵能:C-C(347 kJ/mol)、C-N(305 kJ/mol)、C-S(259 kJ/mol),因此,紫外光的能量足以使這些化學鍵斷裂,從而導致聚合物材料性能的急劇下降。因此,為了盡可能的削弱太陽輻射對航天器的影響,人類航天任務的發射甚至會刻意避開太陽耀斑活動頻繁的時間周期。

在“嫦娥”的太空旅行中,除了要面臨宇宙輻射及原子氧的威脅外,還需要接受極為“苛刻”的溫度挑戰。自宇宙大爆炸起,太空中的溫度便開始逐漸降低,在經歷了150多億年的演變后,目前的太空正處于極寒的環境中,平均溫度只有約-270.3℃。但是,真空環境中,由于缺少空氣的傳熱和散熱,航天器表面受陽光直接照射的一面,其溫度將高達100℃以上,而陽光照射不到的一面,溫度則可低至-200℃。這種極端的溫度條件和大幅度的冷熱交變會影響材料的應力,并可能造成航天器“外衣”的斷裂、分層甚至脆化,極大的縮短其安全服役壽命。

此外,宇宙中各星體都有其各自的演變歷程,導致不同星球上的環境也是千差萬別。航天器在其他星球上執行探測任務時,也需要考慮不同星球的真實環境,很可能會有腐蝕性離子的存在。以金星為例,作為距離我們地球最近的一顆行星,它的大小、體積、重量與地球非常接近,被稱為地球的“姐妹星”,可是,金星厚厚的大氣層中含有強腐蝕性的硫化物,其與氧原子和水蒸氣發生反應會形成硫酸,連年的酸雨會加快航天器的腐蝕。%左右,但能量卻很大。太空中,由于缺少地球磁場及大氣層的“保護屏障”,航天器表面的高分子材料在吸收紫外線后會引發聚合物的自我氧化、降解。

另外,大量存在的太空垃圾也嚴重影響材料的安全使用性能。一旦撞擊到航空器表面,能嚴重改變材料的表面性能,有些撞擊會使航天器表面材料汽化為等離子體云團,加速材料的失效進程。/mol,這一能量大于聚合物中重要的化學鍵的鍵能:C-C(347 kJ/mol)、C-N(305 kJ/mol)、C-S(259 kJ/mol),因此,紫外光的能量足以使這些化學鍵斷裂,從而導致聚合物材料性能的急劇下降。因此,為了盡可能的削弱太陽輻射對航天器的影響,人類航天任務的發射甚至會刻意避開太陽耀斑活動頻繁的時間周期。

在如此復雜的太空環境中,航天器的腐蝕根本無法避免。有關數據顯示,一架航天飛機的維修成本甚至遠高于其制作成本和發射成本,其中,由于腐蝕所造成的維修成本占很大的比重。因此,采用科學的手段抑制航天器在太空中的腐蝕問題勢在必行。,艦艇的甲板及艦體腐蝕嚴重,每年需涂幾次涂料進行防護。南海地區艦艇每次小修更換腐蝕的鋼板達1/3,中修換板率超過1/2,既增加了維修工作量,降低了航率,又造成巨大的經濟損失。

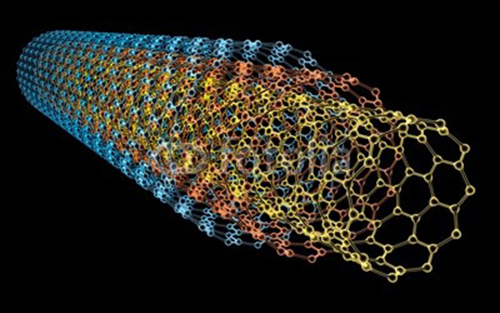

首先選擇和發展耐熱、耐極低溫、耐熱震、抗疲勞、抗腐蝕、比重低的高性能材料。 在世界各國的科學家的不懈的努力探索下,多種高性能材料不斷涌現。例如碳纖維或硼纖維增強的環氧樹脂基復合材料、金屬基復合材料等的應用,可以大幅提高航天材料的耐高溫、耐摩擦、耐腐蝕性能;采用抗氧化性能更好的碳-碳復合材料、陶瓷隔熱瓦等特殊材料可以有效解決防熱問題;鋁、鎂等輕合金具有密度低、比強度高等特點,可以減輕航天器的結構重量,降低發射成本。

此外,結合不同材料的用途及其實際服役環境,采用合適的表面處理技術也十分重要。 因為性能優異的防護涂層不僅可以延長航天器的使用壽命,節省維修成本,同時也可以提高航天材料的功能性,其中包括隔熱性、導電性、電磁屏蔽性等。

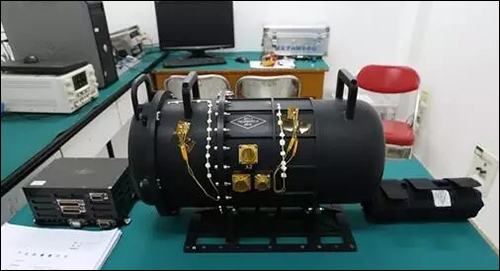

與地面裝備表面防護不同的是,由于有機涂層在真空環境中會出現放氣、老化脫落等一系列問題,航天材料一般不會使用有機涂層進行防腐,而主要采用的表面技術包括化學/電化學沉積、化學/電化學氧化、無機涂層以及特種薄膜制備等等。例如,航天器中的鋁合金在使用陽極氧化表面處理后可以使其表面硬度、耐磨性與耐腐蝕性能增強,同時,該陽極氧化膜層表面存在大量的微孔,可用于吸附各種潤滑劑,適合制造航天器動力系統氣缸或其他耐磨零件。

隨著11月18日下午“神舟十一號”返回艙帶著兩位航天員安全降落,今年的“天神”太空任務暫時告一段落,除了“神舟十一號”宇航員創造太空駐留時間新紀錄外,“天宮二號”上搭載的科學實驗也是備受關注。太空中做實驗是怎樣的體驗?與在地球上做實驗相比有何不同?中科院上海硅酸鹽所的艾飛博士給大家帶來了一場精彩的報告,以下是整理后的文字版。

碳纖維大量地應用在太空領域,碳纖維是讓飛船變得質輕最好的方法,也是飛船在深太空執行任務的關鍵,太空任務中的每克食物、水和燃料都是精心計劃的。但是,想要讓飛船的材料

據悉,高分四號衛星將為災害風險預警預報、地震構造信息提取、氣候變化預測等業務提供高時效、高分辨率數據支撐,它的順利升空,意味著“十二五”期間我國高分專項工程圓滿完成,標志著我國從此擺脫了對國外高分辨率數據的依賴。

航天發動機耐高溫材料是航天液體火箭發動機燃燒室的關鍵材料,具有良好的導電性能、抗氧化性,在高溫下具有高強度、耐沖擊、耐推進劑腐蝕等優點,并具有良好的塑性和良好的焊接、切削性能,在液體發動機上有著廣泛的應用。此次,中鋁洛銅產品為長征五號大推力火箭發動機的研制成功提供了有力保障。

由兩種以上的不同材料復合在一起形成的材料稱為復合材料。例如,用黏結力很強的環氧樹脂與碳纖維黏合在一起就形成復合材料。與我們熟知的金屬、混凝土、木材、塑料等傳統材料不同,這種復合材料很輕、強度很高、耐腐蝕、制造方便,被廣泛地用在航空航天、交通運輸、化學化工、綠色能源、體育用品等領域。

2017年4月20日,天舟一號貨運飛船隨長征七號運載火箭在文昌航天發射場發射升空。這是繼2016年11月成功護航長征五號之后,306所研制的氣凝膠隔熱材料隨天舟一號再次踏上了太空之旅。

一群來自澳大利亞的科研人員研制出了這種能夠改變溫度變換折射率的新型納米材料。

近日,弗吉尼亞理工學院和科學院研究人員組成的研究人員通過3D打印的方法制造了一種超高強度的聚合物材料,因為它還在極端溫度下保持很好的機械性能,因此可以在太空間中大量使用。

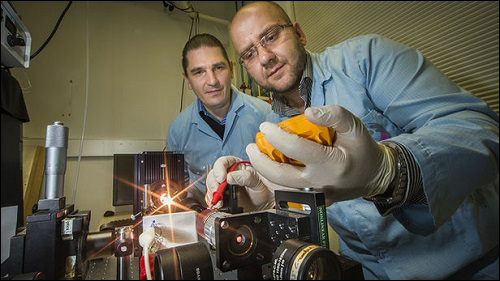

石墨烯旗艦項目與歐洲航天局之間進行了成功的合作,對石墨烯進行了兩種不同的空間應用測試,并且得到了非常喜人的結果。基于這些結果,旗艦項目將繼續深入研究,以開發能夠用于太空的石墨烯器件。

幾個月前,國際太空站被檢測出“超級細菌”,不怕多數的抗生素,慶幸的是這種細菌還不會明顯傷害健康,但是已經顯示太空有衛生危機,因此科學家正在研發新的抗菌涂層,已確定細菌難以沾附,只要定期打掃,涂層的效果可以長期維持。

腐蝕是全人類共同面對的問題,其帶來的負面影響不可小覷。腐蝕對現代工業造成的嚴重破壞,直接損失及停工、停產等間接損失都是難于估計的,甚至會危及人類的生命及財產安全,因而采取有效的防護措施勢在必行。

在不同環境中,即便同樣的材料,腐蝕情況也會千差萬別。因此,研究太空環境中的腐蝕問題,有助于人類研究在復雜環境中的腐蝕機理,采取針對性的防護措施,有利于減少因腐蝕造成的經濟損失,這對國家的經濟建設有著十分重大的現實意義。目前,各國科學家對如何減少航天器太空腐蝕這一問題,正在進行廣泛深入地研究,但太空環境苛刻復雜,要想把宇宙變成理想的世外桃源,還有很長的路要走。