編者按:

隨著11月18日下午“神舟十一號”返回艙帶著兩位航天員安全降落,今年的“天神”太空任務暫時告一段落,除了“神舟十一號”宇航員創造太空駐留時間新紀錄外,“天宮二號”上搭載的科學實驗也是備受關注。太空中做實驗是怎樣的體驗?與在地球上做實驗相比有何不同?中科院上海硅酸鹽所的艾飛博士給大家帶來了一場精彩的報告,以下是整理后的文字版。

今年“天宮二號”空間實驗室和“神舟十一號”飛船的成功對接,是我國航天科技的一大盛事。11月18日下午,“神舟十一號”飛船返回艙安全降落,兩位航天員凱旋而歸。他們也創造了中國航天員太空駐留時間的新紀錄,引來國內外對中國航天的一片點贊!

大家知道嗎,太空同時也是制造完美材料夢寐以求之地,在這次“天宮二號”和“神舟十一號”的科學實驗任務中,我國科學家和工程師們利用一套“八卦煉丹爐”開展了一系列的太空材料實驗,為我國的材料科學探索掀開了嶄新篇章。那么這是一只怎樣的爐子呢?讓我們通過一段視頻來了解一下:

我們把地球表面高度幾百公里以外的外層宇宙空間稱之為太空,那么太空這樣的空間有什么樣的特點呢?

第一是微重力,在這里我們可以感受到的重力是地球表面的萬分之一、十萬分之一甚至更小;

第二是超高真空,沒有可以呼吸的空氣;

第三是超潔凈,沒有灰塵;

第四是強輻射,在我們大氣層以外空間里面紫外線、高能射線非常強;

第五是超低溫,溫度很低低,常達到零下兩百多攝氏度。

太空中這些極端物理條件對于我們科學技術探索來說都是非常寶貴的,而在地面上實現又是很困難、代價非常高昂的,所以太空的這些特點和環境條件的確是寶貴的資源,因此從上個世紀以來,世界上的航天大國都爭相搶奪太空的制高點,目的就是想開發和利用太空資源。

在微重力下的材料合成有什么不同呢?這要首先從地面上說起。

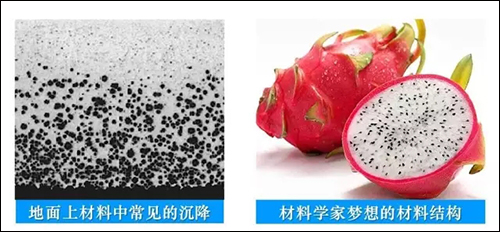

地面上因為有重力我們會發現一些常見的現象,比如說冰浮在水面上,對流,整個流體里面由于溫度不均勻會有流動,沉降效應,靜水壓效應,這些都是重力引起的,這些現象對于我們材料合成常常都是不利的因素。比如說沉降效應,我們日常中使用的物品大部分都是兩種以上的元素組成的,在熔化制造過程中會發生什么現象呢?重的元素、密度大的往往往下沉,輕的在上面,這樣就形成了分層、不均勻,最后出來的材料性能、質量就可能不太好。

所以我們材料學家想竭力避免這種現象,要想辦法克服地球重力的影響。他們理想中的結構是什么樣的呢?

像上圖右側這樣的,像火龍果一樣,一粒一粒的顆粒,均勻的分散在物體里面,這樣是一個內部組成均勻分布的概念,地面上材料合成要做到這樣是比較困難的,但是在微重力下卻是很容易實現的。

那么在太空中進行材料合成有哪些好處呢?

在微重力條件下,對流、沉降等極大減弱,我們有希望可以獲得更好的材料制備結果,比如太空中制備的材料具有更好的結晶完整性、更高的均勻性、更高純度以及更大的尺寸。

要在太空中做微重力條件下的材料實驗,必須要利用各種裝備。

人類歷史上第一次在太空中進行材料研究是蘇聯人,1969年10月11日蘇聯聯盟6號飛船升空,宇航員首次用“火神”號焊接爐成功地進行了鋁合金,鈦合金和不銹鋼的焊接實驗。

我國1987年8月在第9顆返回式衛星上利用空間多用途材料加工爐進行了砷化鎵等材料的生長,這是我國的第一次空間材料實驗。今年4月,在“實踐十號”返回式衛星上,科學家們利用多功能材料合成爐做了多種材料的實驗,接著下半年是“天宮二號”上綜合材料實驗裝置開展的材料實驗。

整個空間材料的歷史不是很長,四五十年,我國整個材料實驗按飛行任務次數一共有十幾次,獲得的樣品有幾十種,與此同時,國際上美國,俄羅斯,歐洲做了上千次太空材料實驗,所以我們國家的實驗任務還是比較少的,機會非常寶貴。

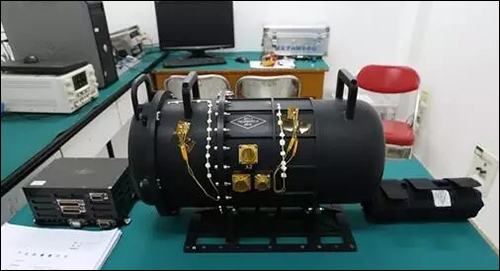

“天宮二號”上的綜合材料實驗裝置,其主體是材料實驗爐,大概半米高,重是21公斤多,它有哪些特點呢?

材料電控箱(左)、材料實驗爐(中)、材料樣品袋(右)“三兄弟”在地球上的最后合影

第一個特點是高效節能,用一百瓦的功率就可以實現一千度的高溫,里面的關鍵技術是我們采用了很多絕熱保溫措施,從而提高加熱效率、減少熱量向外散發。

第二是多點溫度監測,我們在非常狹小的空間里布了21個溫度傳感器,這種設計在國內的空間材料實驗中是首次。這是一種測量內部多點溫度的設計,好處是能夠獲得空間環境的傳熱特性數據,以前這些數據都是空白的,我們希望有了這樣一些數據,能為將來太空中的裝置設計、材料實驗的設計提供更多的參考。

第三是高精度樣品位置控制,通過一套精密的機械結構控制系統,定位精度可以達到0.1毫米。

第四是人機界面,這次是我國第一次有人在太空中參與我們的材料實驗操作,航天員要給我們兩次更換樣品,所以要進行可靠的操作界面設計。

11月18日下午,兩名航天員完成在“天宮二號”上的系列任務后,搭乘“神舟十一號”飛船成功返回地面,這次航天員給我們帶來什么寶貝呢?是兩批次12支材料科學實驗樣品。

在“天宮二號”上開展實驗的材料樣品有18種之多,歸納下來有幾大類,包括半導體光電子材料、金屬合金及亞穩材料、新型功能單晶、納米及復合材料等。例如碲化鋅晶體,可以用于未來更高靈敏度的太赫茲探測器材料;介孔基納米復合材料,用于新一代的光纖通信;多元復相合金,探索凝固科學理論,尋求新的發現;碘化銫晶體,用于高能物理、核醫學成像探測器;碲化鉍晶體,是一種新型熱電發電、熱點制冷材料。

“天宮二號”任務之后,我國將實施空間站計劃。按照目前的規劃,我國空間站里將設置開展材料科學研究的實驗柜。這種實驗柜是一個集材料的制備、加工、分析、處理、測試的一體化平臺。實驗柜在軌工作時間將達到十年甚至更長,可以為材料科學家提供更好的資源條件。

在未來的空間站上,我們可能一年就能制備和合成上百種材料,超過我國過去近三十年的總和,這是科學家們所向往的。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414