近日,上海交通大學輕合金精密成型國家工程研究中心吳國華教授團隊在鎂稀土合金電弧增材制造方面取得重要研究進展,研究成果以“An investigation into wire arc additive manufacturing of Mg-Y-RE-Zr alloy”為題,發表在金屬材料學術期刊《Materials Letters》上。碩士生王岐蔓為第一作者,吳國華教授和童鑫博士為共同通訊作者,該研究得到了國家自然科學基金的資助。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X22012757

Mg-Y-RE-Zr系列合金具有密度低、耐熱性好、抗蠕變性能優良等特點,被廣泛用于航空發動機機匣、衛星支架等部件,在航空航天、交通運輸等領域具有廣闊的應用前景。采用鑄造或者鍛造等傳統工藝制造鎂稀土合金大型復雜構件時,制造周期較長、材料利用率低、易產生成形缺陷,限制了該系列合金在關鍵領域的進一步應用。增材制造是一種利用激光或電弧等作為熱源,通過熔化合金粉末或絲材,在程序控制下逐層堆積出金屬零件的先進制造技術。當前,鎂稀土合金增材制造的研究主要集中在激光粉末床熔化(LPBF)方面,由于LPBF的冷卻速度極快,沉積層晶粒尺寸能低至數微米。但由于Y元素與氧較強的親和性以及合金粉末較高的比表面積,LPBF制備的Mg-Y-RE合金中通常會存在嚴重的Y2O3夾雜,惡化了制件的力學性能。因此,亟需針對高活性Mg-Y-RE合金展開其他增材制造工藝的探索。

在該研究中,吳國華教授團隊創新地采用了電弧熔絲增材制造(WAAM)技術實現了Mg-4Y-3RE-0.5Zr合金的制備,并首次報道了電弧熔絲增材鎂稀土合金的組織不均勻性及其形成機制。研究表明,由于交流電弧獨特的陰極清理效應以及合金絲材較低的比表面積,WAAM工藝所制備的鎂稀土合金中并未發現明顯的氧化夾雜缺陷。另一方面,相比較于LPBF工藝而言,WAAM較大的熱輸入使得熔池的冷卻速度較小,能有效降低合金凝固時的收縮應力,抑制裂紋萌生。

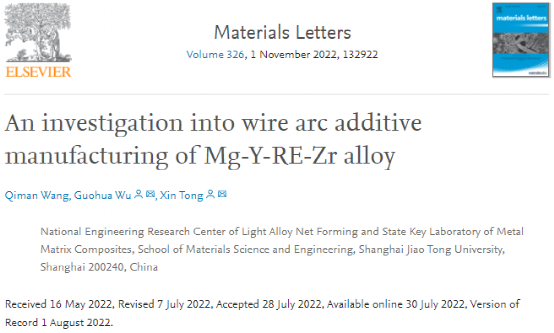

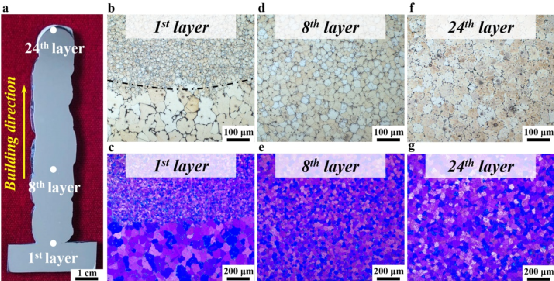

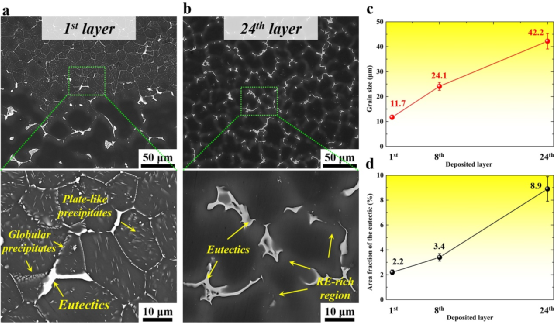

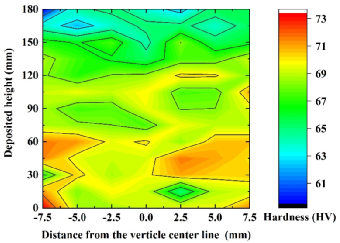

本研究通過對沉積層不同高度的顯微組織進行表征,揭示了Mg-Y-RE-Zr合金在電弧熔絲增材制造過程中的組織演變機制。實驗結果表明,隨著沉積高度的不斷提高,沉積層的冷卻速度逐漸降低,導致了沉積層晶粒尺寸沿高度方向逐漸粗化。此外,電弧加熱導致的多重熱循環會對已沉積層形成“原位固溶”和“原位時效”的效果。沉積層底部的共晶組織在多重熱循環的作用下首先發生溶解,隨后稀土元素又在多重熱循環的作用下下沉淀析出,在晶界和晶內形成了彌散分布的β’和β1相。沉積層頂端組織主要由粗大的α-Mg枝晶和連續粗大的共晶組織組成,并未發現稀土沉淀相的存在。由于WAAM工藝制備的Mg-Y-RE-Zr合金中存在明顯的組織不均勻性,其在沉積高度方向上的力學性能也存在顯著差異。該研究首次報道了鎂稀土合金電弧熔絲增材的相關研究,為高性能鎂稀土合金的增材制造技術開辟了新視野。

近年來,在丁文江院士的大力支持下,吳國華教授團隊一直在鎂稀土合金材料開發及其成形技術領域展開深入研究并取得了一系列原創性科研成果,為鎂稀土合金在航空航天領域的推廣應用提供了有力支撐。

圖1 WAAM制備的Mg-4Y-3RE-0.5Zr合金及其顯微組織

圖2 WAAM制備的Mg-4Y-3RE-0.5Zr合金的第二相及晶粒尺寸分布

圖3 WAAM制備的Mg-4Y-3RE-0.5Zr合金不同沉積層的DSC分析

圖4 WAAM制備的Mg-4Y-3RE-0.5Zr合金在沉積高度方向上的顯微硬度分布

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8168

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6492