導讀:在具有置換結構轉變的材料中,轉變晶體學和產物相的變體組織是調節微結構和增強功能的先決條件。然而,傳統NiMnGa鐵磁形狀記憶合金中母相奧氏體與非調制( NpM )馬氏體之間的相變取向關系( OR )尚未通過直接的實驗結果確定,從而導致人們對自適應組態的理解模糊不清。本工作通過微量Co替代和適當的熱處理生成了奧氏體和NM馬氏體共存的組織。由N - W 取向關系構造的形變梯度矩陣分析表明,內部納米孿晶結構在消除相變引起的整體晶格形變方面獲益最大,超過了"三明治"微變異體。這種應變調節機制最終導致了馬氏體的自適應分級孿晶結構。本研究提供了奧氏體向NM馬氏體轉變的相變晶體學和置換特征的綜合信息,有助于性能優化和理論模擬。

NiMn基形狀記憶合金豐富的功能特性,如形狀記憶效應、超彈性、磁電阻和彈性/磁熱效應,主要因為外場觸發的可逆熱彈性馬氏體相變( MT )。由于馬氏體相變的集體性和位移性,母相奧氏體和馬氏體通常遵循一定的取向關系( OR )和特定的相變慣習面。因此,由于兩相之間的OR和對稱性差異,可以從同一母體晶體中轉化出固定數量的具有不同結晶取向的變體。人們經常觀察到,在沒有外部應力影響的情況下,為了最小化相變應變能,多個取向的變體傾向于組裝成具有規則形狀的組。因此,關于OR和相關變體組織的綜合知識對于以最低能耗最大化功能為目標的合金優化設計至關重要。

霍伊斯勒型NiMnGa金屬間化合物作為最典型的鐵磁形狀記憶合金( FESMA ),經歷了從高對稱立方奧氏體到低對稱馬氏體的一級無擴散馬氏體相變,其結構可以是單斜調制結構( 5層調制( 5 M ))和七層調制( 7 M ))馬氏體,也可以是四方非調制( NM )結構。研究表明,奧氏體和5 M或7 M馬氏體通過不涉及奧氏體的間接方法或在存在殘余奧氏體的情況下通過直接取向表征滿足Pitsch OR。然而,作為霍伊斯勒型FESMAs基態(最穩定的結構)的NM馬氏體與奧氏體之間的OR仍不清楚,因為NM馬氏體通常出現在相變溫度遠高于室溫的NiMnGa三元合金中。

此外,接近于聲速和高溫誘導晶格膨脹的大轉變速度,使得即使借助高溫原位表征技術,也很難獲得和準確的OR的直接證據。迄今為止,Bain扭曲或Bain對應仍然被廣泛用于描述這種OR和追蹤可能的轉變應變路徑。從本質上講,這種Bain應變路徑結合第一性原理計算或馬氏體晶體學唯象理論( PTMC )也是解決晶格變形和探索材料性質的有效方法。然而,這并不是物理意義上的真實轉化路徑,它忽略了MT上的剛體轉動和真實原子運動。因此,貝恩正交異性變換在變換過程中通常會帶來一些令人困惑的特殊現象,如不同取向差的不通約性、洗牌面的不均勻位移等。

為了解決不依賴于殘余奧氏體存在的更真實的OR,最近的研究開發了一種在假設OR模型下的初始奧氏體晶體取向重建算法。結果表明,K - S和N - W ORs可以同時滿足生成NM馬氏體的NiMnGa合金的結構轉變。然而,僅通過計算沿兩個晶格方向的正應變大小,并不能推斷出K - S OR在能量上優于N - W OR。針對這種方法,R . Chulist等人也提出了一個不一致的觀點,即由于實驗中NM馬氏體變體相對于母體立方取向的強不對稱分布,現有的OR模型都無法正確描述這種OR。遺憾的是,他們也沒有以平面和面內方向平行的形式給出確定的OR。因此,在室溫下設計NM馬氏體和殘余奧氏體共存的組織可以更合適地確定OR并深入了解相變行為的晶體學特征。在這方面,成分調整和熱處理可能是實現這種微結構的有效方法。眾所周知,元素Co作為常用的添加劑( Ni的替代),可以顯著降低電子濃度、相穩定性和層錯能,因此即使將相變溫度降至室溫,也有望穩定NM馬氏體。

到目前為止,利用現代電子背散射衍射( EBSD )技術和PTMC理論等對NM馬氏體結構的NiMnGa合金中自適應馬氏體的形態和構型、相鄰馬氏體變體之間的晶體學取向關系以及變體界面特征進行了詳細的研究。然而,據我們所知,由于缺乏關于相變過程,特別是相變應變路徑的基本晶體學信息,關于這種自適應構型的形成機制,即應變適應機制的研究非常有限。

從本質上講,應變協調是控制這些產物相的變體選擇、組織形態、微區織構甚至轉變溫度的一個非常關鍵的因素,這在許多具有不同置換結構轉變的合金中經常被報道,如奧氏體→貝氏體轉變的鋼、β→α轉變的鈦合金和奧氏體→4O馬氏體轉變的NiMnSb合金。針對這種情況,還需要對奧氏體→NM馬氏體轉變過程中的應變協調機制進行深入研究。此外,這些置換結構轉變不可避免地涉及產物相在母相中的成核。一般而言,晶界、自由表面、夾雜界面和非共格孿晶界是更有可能的異質形核位置,因為這些區域可以提供形核所需的位錯組態。相反,有證據表明NiMn基FESMAs中的堆垛調制馬氏體主要在奧氏體晶粒內部形核。造成這種差異的確切原因尚不清楚,NM馬氏體的形核方式也有待驗證。特別地,對于由一個初始奧氏體晶粒產生的所有可能的馬氏體變體,在形核階段只能觀察到有限數量的變體。這種現象通常被稱為變異選擇。研究這些問題具有重要的理論意義和實用價值,也是發展高性能FESMA的基礎。

中國科學技術大學的彭良明教授團隊在NiMnGa FESMAs中引入少量Co并進行適當的熱處理,期望在室溫下獲得母相奧氏體和NM馬氏體共存的組織。利用SEM - EBSD表征獲得了兩相空間相關的微觀結構和晶體學取向信息,以便通過進一步的晶體學計算對這種轉變OR進行直接和準確的分析。通過考慮原子剪切過程,特別致力于定量解析與相變和孿生相關的晶格變形,以充分揭示這些孿生相關的自適應馬氏體變體的應變調節機制。此外,本工作還揭示了NM馬氏體變體的形核模式,并基于可能的物理見解提供了與變體選擇相關的若干經驗規則。相關研究成果以題“Evidence for austenite to non-modulated martensite transformation crystallography and variant organization in Ni-Mn-Ga-Co ferromagnetic shape memory alloys”發表在Acta Materialia上。

鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645423003531

圖1 . ( a ) Ni48 + xMn27Ga21-xCo4( x = 0 , 2 , 4)合金的升溫和降溫DSC曲線。( b )室溫下測量的X射線衍射圖譜,插圖顯示了立方L21奧氏體和非調制四方馬氏體的晶體結構。( c ) Ni48、( d ) Ni50和( e ) Ni55合金中Ni、Mn、Ga和Co元素的背散射電子圖像和相關元素分布圖。

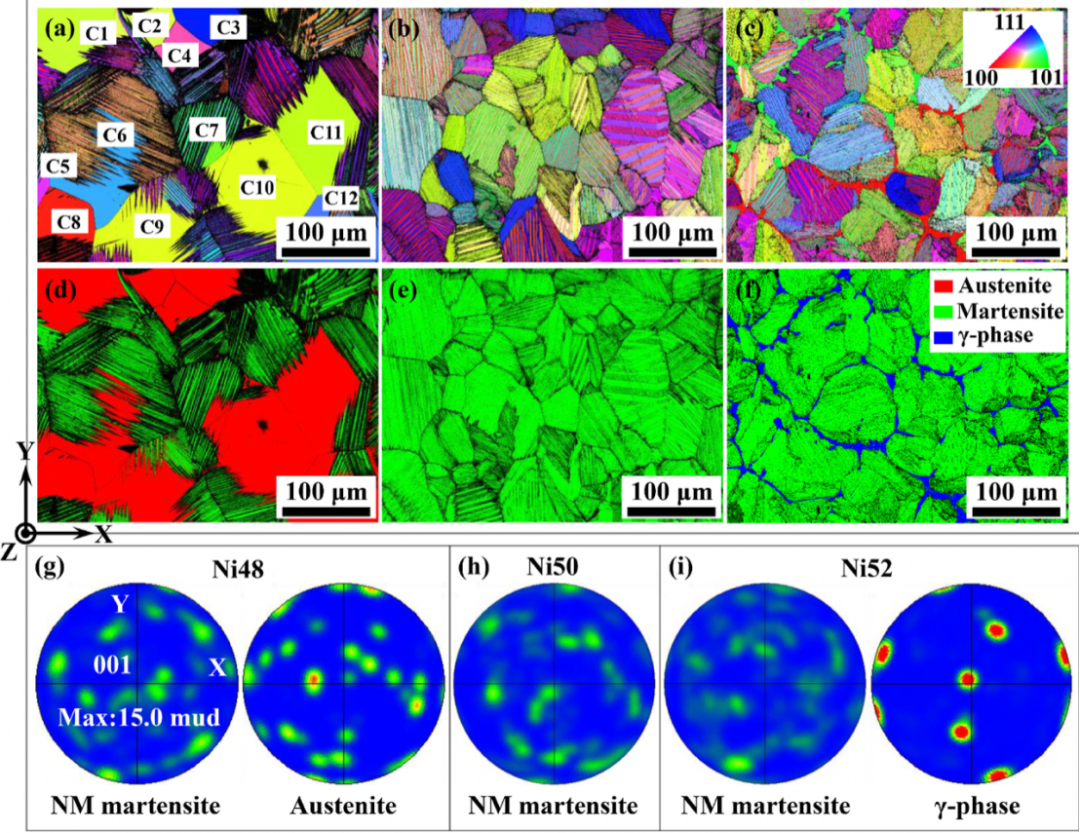

圖2 . ( a ) - ( c ) EBSD晶體學取向圖和( d ) - ( f )對應相圖顯示Ni48合金中奧氏體和NM馬氏體共存,Ni50合金中純NM馬氏體和Ni52合金中NM馬氏體和γ相共存。三種合金中奧氏體、馬氏體或γ相的( g ) - ( i ) { 001 }散點數據極圖。

圖3 .對雙相Ni48合金進行EBSD和TEM聯合分析。( a )圖2a中菌落C6的EBSD條帶對比圖。( b )對應的晶體學取向顯微照片顯示在一個菌落中從一個取向的奧氏體轉變為多個不同取向的微變異體s。( c )明場TEM圖像和( d )對應的選區衍射花樣取自區域A。( e )微變異體內部的高分辨TEM圖像顯示厚薄交替排列的納米片層和( f )對應的白色框狀區域的快速傅里葉逆變換( IFFT )圖像。( g )和( h ) Kikuchi花樣分別來自奧氏體VA和一個NM馬氏體變體VM1。

圖4 . ( a ) Ni48,( b ) Ni50和( c ) Ni52合金中相鄰微變體的取向差角分布,其中插入的反極圖分別表示在角度范圍5~10 °和78~86 °的兩個峰對應的旋轉軸分布。

圖5 . ( a ) 12個菌落計算的四種理論OR值與實驗OR值偏差角的統計分布。( b )厚和( c )薄納米層片中母相奧氏體和四種產物微變體的疊加極圖。

圖6 . ( a ) TKD實驗裝置的腔內圖像,其中WD表示工作距離。( b ) TKD晶體學取向圖像顯示奧氏體( A-TKD )和馬氏體( V1和V2)的兩個微變異體共存。( c ) ( b )中矩形框所標記的區域的局部放大細節顯示了微變異體V2中薄納米片( V2-thin )的自動索引取向。( d )母相奧氏體( A-TKD )與三種產物納米片層V1 -thick、V2 -thick、V2 -thin的疊加極圖

綜上所述,本工作通過SEM - EBSD表征和晶體學計算,研究了添加Co的NiMnGa FESMA的微觀結構、馬氏體變體的晶體學特征和奧氏體向NM馬氏體轉變的OR。在得到的變換OR下,與MT相關的一些晶體學參數或機制,如產物變體的應變適應機制、慣習面、成核方式和變體選擇規則等都被明確確定。所獲得的結果有助于改進與轉化相關的功能和激發各種新的模型進行理論模擬。得出的主要結論如下:

( 1 )在Ni48Mn27Ga21Co4合金中成功實現了室溫下母相奧氏體和產物NM馬氏體共存的預期組織。三種合金的非調制馬氏體均具有內部厚薄納米層片組成的自適應分級孿晶結構。晶體學計算表明,N - W關系作為有利的OR控制了奧氏體向NM馬氏體的轉變。特別地,由于孿生剪切的發生,薄的納米片層沒有遵循這種N - W OR。此外,相界面呈現原子尺度的面狀和鋸齒狀結構特征。

( 2 )基于根據實驗測定的N - W OR構建的變形梯度矩陣的分析,表明這種位移結構轉變伴隨著大的剪切應變和一些名義應變。具有"三明治"結構的擇優變體對可以有效地容納這些剪切應變和正應變中的一個成分,而內部納米孿晶結構的形成允許最大限度地消除整體晶格變形。因此,這些應變調節方式促成了最終組織的形成,即馬氏體變體的自調節分級孿晶結構。

( 3 )原始奧氏體晶界( PAGBs )是當前NM馬氏體的主要形核位置。基于與晶界形核相關的激活能,提出并分析了PAGB參數(即取向差和傾斜)影響的三種可能的變體選擇規則。揭示了規則III (即變體的平行密排方向應該平行于PAGB)在NM馬氏體的變體選擇中起主導作用,而自容性(即菌株適應)導致所選變體的伴侶變體的形成。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414