引入界面來阻礙位錯運動是材料強化常用手段。以往研究大多關注材料強度與其特征結構尺寸,亦即界面的“量”之間的關系。但對于界面結構、界面特性等“質”的參量,由于難以定量表征和精確調控,人們對其在材料強化中的作用仍缺乏深入研究。調幅分解可在較大晶粒內形成雙連續納米雙相結構:兩相晶體結構相同且取向一致,且相界為(半)共格界面。該材料不僅具有優異力學性能,也因其界面易于表征和變化可控而成為界面強化研究的模型材料。但此類研究受制于調幅分解的有限合金體系和較窄成分調制幅度。

中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心金海軍團隊將脫合金腐蝕和電沉積相結合,在不發生調幅分解的合金體系中構筑出雙連續雙相納米結構,形成一種仿調幅分解結構合金(Spinodoid alloys:PNAS 120 (2023) e2214773120)。除了純金屬兩相界面的成分突變,新材料幾乎復刻了調幅分解結構的所有結構和界面特性,直至其高強度和變形行為。更重要的是,其錯配度和界面結構可大幅度調節,為定量研究界面的“質”在強化中的作用提供了機會。近期,該團隊分別對完全互溶和不完全互溶典型合金開展研究,在界面調控及其強化作用上取得進展。

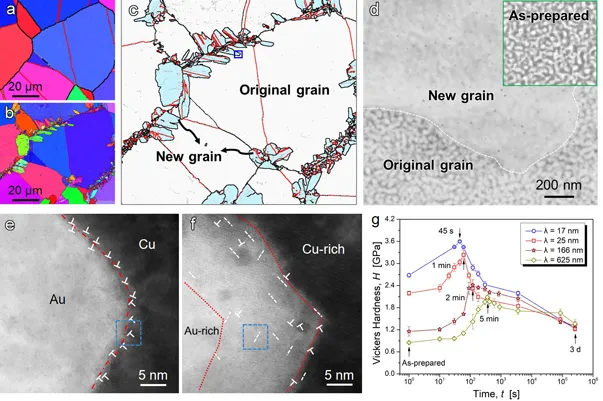

研究發現,對于固態完全互溶的Cu/Au和Ag/Au合金,其仿調幅分解納米雙相結構在高溫下可轉變為單相固溶體。但該反應并非簡單的調幅分解逆過程,而是界面互擴散反應與不連續的形核長大過程的競爭。此外,兩者在退火初期均出現強度先升后降的暫態強化“異常”現象。分析表明,這和界面擴散層內的固溶強化有關;且不同于傳統認識,該擴散層并非作為相而是作為界面參與強化。相關成果以“Thermally induced reaction and transient hardening of miscible spinodoid alloys”為題發表于 Acta Materialia 265 (2024) 119611。博士生關懷為第一作者。

對于兩相在固態部分互溶的仿調幅分解結構Cu/Ag合金,在兩個溫度間進行循環熱處理可改變溶解度,實現界面錯配度的可逆變化。研究發現,該材料硬度強度也隨之發生可逆變化,且其幅度隨特征尺寸增大而減小,并在約500納米的臨界尺寸以上改變方向。這不僅反映了固溶強化與界面強化之間的競爭,也揭示了兩個機制所主導的不同結構尺度區間。研究還發現,對于如此簡單的界面,現有模型仍不足以定量解釋其對位錯滑移的阻力,體現了界面強化自身的復雜性及其優化的巨大空間。該工作以“Recoverable tuning of lattice mismatch and strength in ultrastable-nanostructured Cu/Ag spinodoid alloys”為題發表于Acta Materialia 269 (2024) 119827。博士生楊勝男為第一作者。

需要指出的是,上述材料雖在加熱條件下因互擴散而發生溶質再分布甚至兩相互溶,但其雙連續納米結構未見明顯粗化。這是上述研究得以開展的前提條件。該結構的穩定性一方面得益于類似于受限晶體的雙曲界面形態,另一方面源自兩相間的低能半共格界面。后者的作用在此處可能更為關鍵。事實上,Cu/Ag合金經多次熱循環后可在晶界附近觀察到局部粗化,而Cu/Au合金兩相反應的形核長大也始于晶界而非相界。這說明相較于(半)共格相界,晶界及界面間截交線等高能缺陷更易于誘發結構失穩。與傳統(半)共格多層納米復合材料相比,仿調幅分解結構含有更少的晶界、非共格相界等缺陷,因而更為穩定,并在界面調控及相關性能優化和功能化探索等方面展現出獨特優勢和巨大潛力。?

該工作得到國家自然科學基金和沈陽材料科學國家研究中心基礎前沿及共性關鍵技術創新項目的資助。

圖1. 仿調幅分解結構Cu/Au合金在退火條件下的界面結構演化和強度變化。(a)制備態和(b)退火初期Cu/Au合金樣品的EBSD圖像。(c)圖為(b)圖的結構示意圖。(d)退火初期新相形核生長前沿的SEM照片;(e)制備態和(f)退火態樣品界面的HR-STEM照片;(g)不同結構尺寸Cu/Au合金的顯微硬度隨退火時間的變化。退火溫度為450 ℃。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414