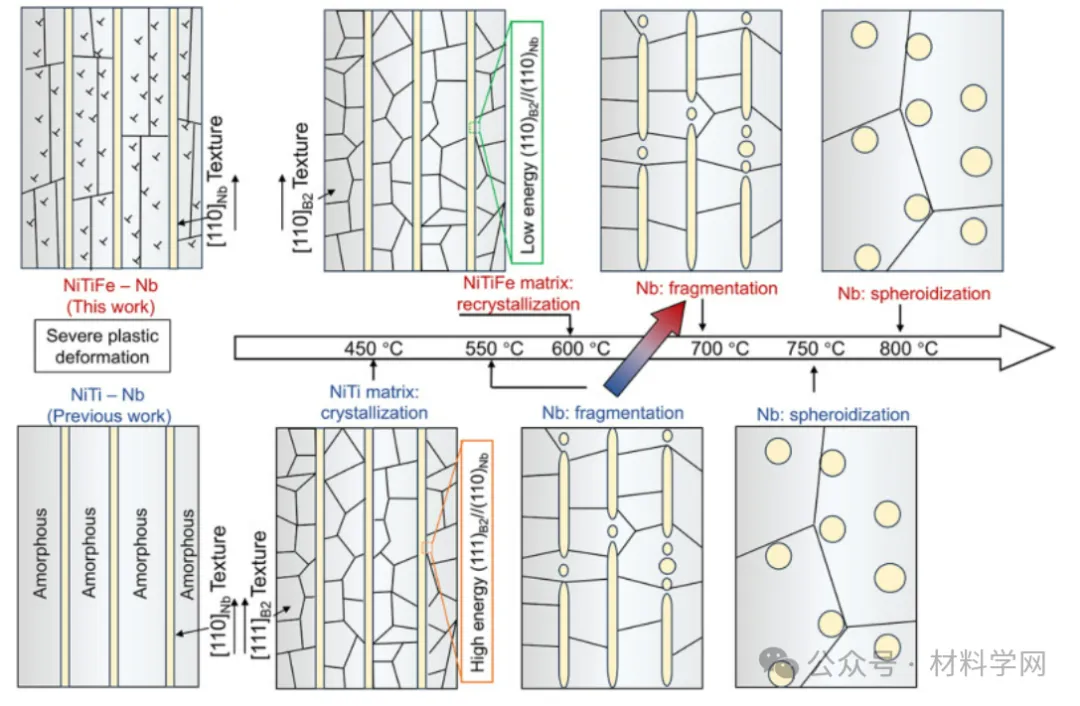

導讀:金屬納米線以其高強度和大彈性應變極限而聞名,在復合材料中表現出非凡的結構和功能特性。然而,它們在高溫下的完整性往往會受到破碎和球化的影響,這些過程是由過量的界面能驅動的。在此證明了在NiTiFe/Nb納米復合材料中,通過調整納米線與基體之間的界面晶體取向關系,可以顯著抑制Nb納米線的斷裂和球化。通過在NiTi中摻入Fe,我們抑制了NiTi基基體在劇烈變形過程中典型的變形誘導非晶化。常見的(111)NiTi//(110)Nb織構被固有地抑制,而形成(110)NiTiFe //(110)Nb織構。這種結構的變化使得Nb納米線在NiTiFe基體中高達700°C時保持完整性,而在同類材料中高達550°C。模擬結果表明,Nb納米線的熱穩定性增強是由于(110)NiTiFe和(110)Nb之間的界面能降低所致。此外,Fe摻雜提高了Nb擴散的遷移能壘,進一步抵抗碎片化和球化。

納米線、纖維、納米帶或納米層表現出與它們的塊狀對應物顯著不同的特殊機械和功能特性。因此,它們經常被合并到矩陣中,以創建具有增強性能的復合材料。最近,鈮納米線被集成到熱彈性馬氏體相變矩陣中以增強超彈性性能。通過利用Nb納米線的彈性變形與基體馬氏體相變之間的耦合,NiTi/Nb納米復合材料具有低模量、高彈性應變極限和最小應力滯后。隨后的研究開發了一系列NiTi/Nb納米復合材料,每種材料都表現出各種特殊性能,包括增強的超導性,改善的阻尼和無訓練的雙向形狀記憶效應等,這些都歸功于將Nb納米線摻入轉化矩陣。

然而,由于NiTi的變形誘導非晶化,其織構控制具有挑戰性。在高壓扭轉、軋制和拉絲等劇烈塑性變形(SPD)條件下,近等原子NiTi不可避免地會發生非晶化。因此,NiTi/Nb復合材料的變形歷史或多或少被非晶化抹去,變形后退火導致新的NiTi晶粒的形核,取向受到織構的Nb納米線或殘余B2相的強烈影響。在NiTi/Nb納米復合材料中,變形后退火后,NiTi在絲軸方向上形成了較強的[111]B2織構,而Nb納米線在同一方向上呈現出較強的[110]Nb織構。考慮到(111)NiTi和(110)Nb在不同界面處存在較大的晶格失配(~31%),推測界面能較高是由非相干引起的。從這個意義上說,除非能夠抑制變形引起的非晶化,否則使用織構工程來增強NiTi基體中Nb納米線的熱穩定性的想法是不可能的。

顯微組織研究表明,NiTi的非晶化與剪切帶等局部塑性變形事件密切相關,可能是由于形成了集中的反位缺陷。有研究表明,在劇烈塑性變形過程中,應力誘導的轉變可能導致部分位錯,從而導致反位缺陷。從這個意義上說,防止NiTi發生馬氏體相變可能會抑制非晶化。受此啟發,中國石油大學于開元團隊提出可以通過穩定B2相來實現NiTi基/Nb納米復合材料的織構工程,從而顯著提高Nb納米線的熱穩定性。這項研究重點在鈮納米線在鈮鈦/鈮納米復合材料中的熱穩定性。大量的鐵(9%)摻雜到NiTi基體中,以抑制拉絲過程中基體的應力誘導馬氏體轉變。發現與典型的(111)NiTi//(110)Nb織構相比,這種相穩定性的改變可以形成(110)NiTi //(110)Nb織構。因此,將鈮納米線的破碎溫度提高到700℃。在密度泛函理論(DFT)計算的基礎上討論了可能的機理。

相關研究成果以“Enhancing thermal stability of Nb nanowires in a NiTiFe matrix via

texture engineering”發表在Acta Materialia上

鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359645424008747

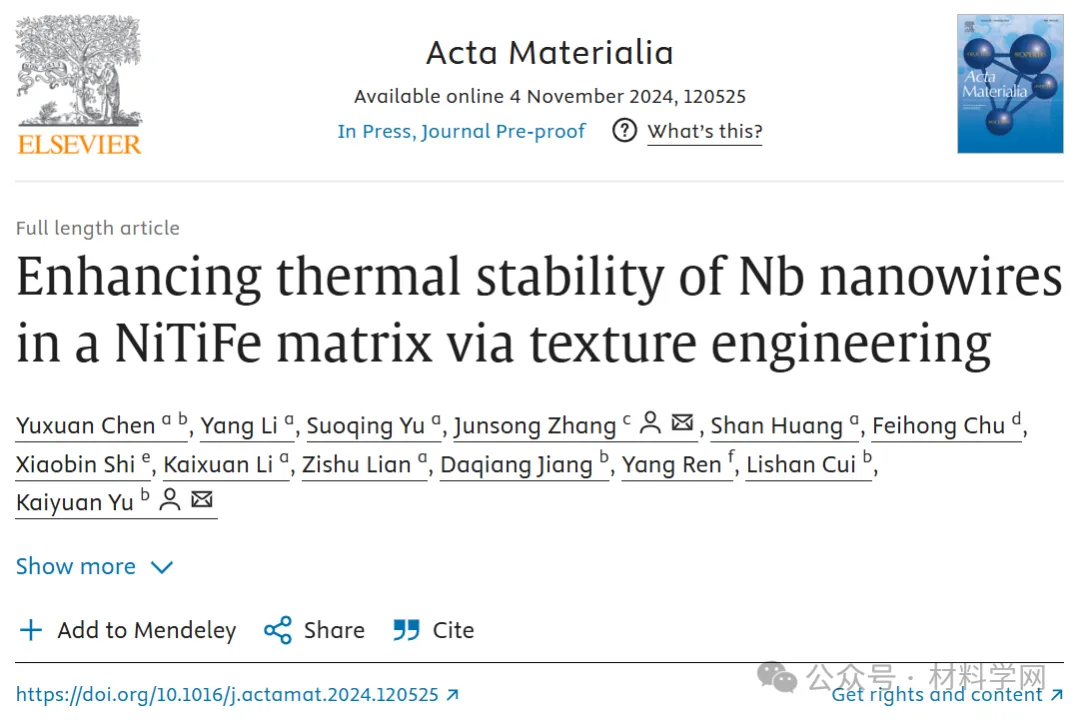

圖1不同退火溫度下同步加速器HE-XRD結果。

(a)二維衍射圖。(b)二維環積分得到的一維衍射圖。

(a)初拉伸。(b) 400℃退火。(c) 500℃退火。(d) 600℃退火。(e) 700℃退火。(f) 800℃退火。

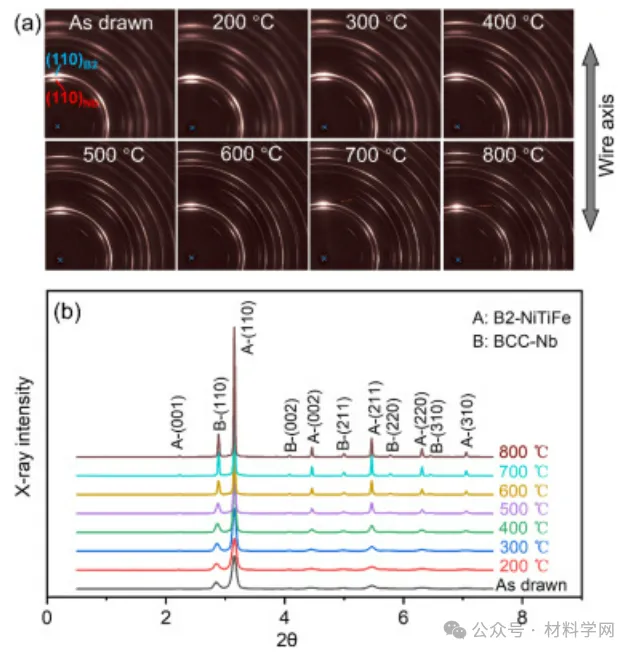

圖2為不同退火溫度下的微觀結構。圖2(a)顯示了縱向的亮場TEM圖像,插入圖顯示了選定區域的衍射圖樣(SAD)。標記鈮鈦基體和鈮納米線。測得Nb的平均厚度為15±5 nm,與NiTi/Nb復合材料中Nb的厚度一致。基體中存在高密度位錯,但未發現非晶態區,這與HE-XRD結果一致。(b)-(c)分別為試樣在400℃和500℃退火后的TEM圖像。隨著退火溫度的升高,位錯密度逐漸減小。在較高溫度(600、700和800℃)下退火,如圖2 (d)-(f)所示,基體發生了完全的再結晶。隨著溫度的升高,晶粒呈矩形形狀,晶粒尺寸增大。在600℃下未觀察到Nb的碎裂球化現象。在700℃退火時,Nb納米線開始碎裂,偶見球化Nb顆粒,如圖2 (e)所示。在800℃退火時,纖維狀Nb很少出現,且試樣中到處可見Nb顆粒,說明Nb球化嚴重。

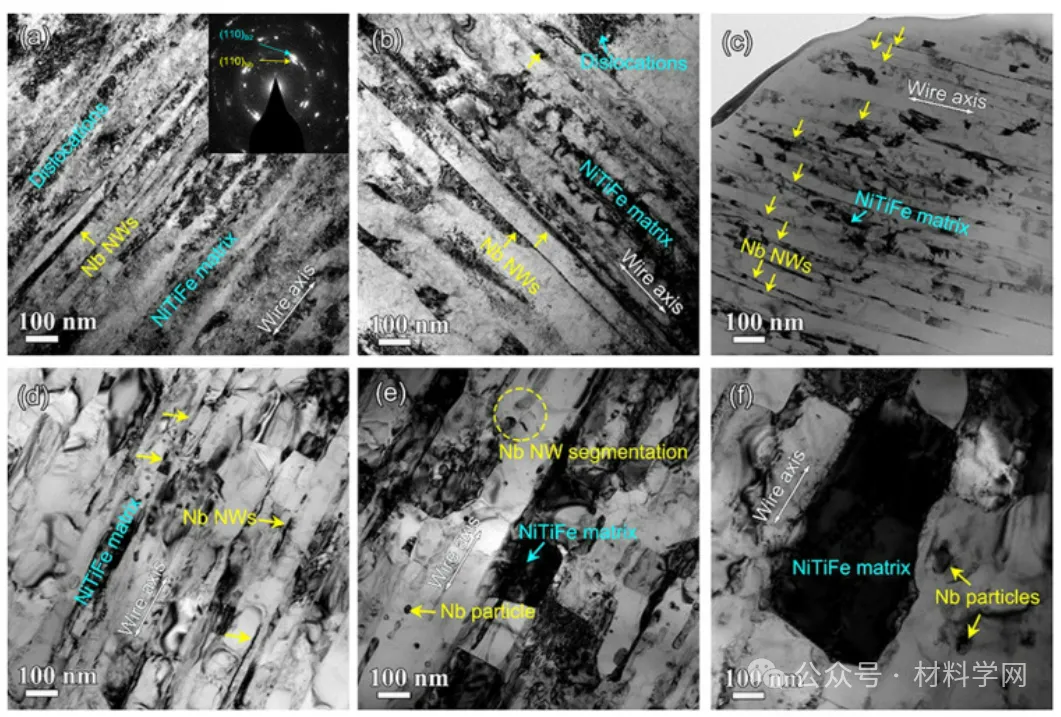

圖3試樣在不同溫度下退火的STEM結果。

(a) 500℃退火,嵌件顯示橫截面圖。(b) 600℃退火。(c) 700℃退火。(d) 800℃退火。

(e-g) 600、700、800℃退火試樣對應的能譜圖。

為了更好地展示Nb的形態變化,圖3給出了STEM圖像。圖3(a)-(b)為500℃和600℃退火試樣的STEM圖像。圖3(a)的插入部分顯示了樣品的橫截面視圖,其中納米線大部分呈非球形。納米線沿線軸方向排列,平均厚度為15±5 nm,間距為~55 nm,長厚比大于150,體積分數為~9%。圖3(c)-(d)為700℃和800℃退火試樣的STEM圖像。與圖3(e)-(f)的TEM結果相似,Nb納米線在700℃時發生碎裂和初始球化,在800℃時發生嚴重球化。無花果。3(e)-(g)為樣品在600℃、700℃和800℃退火后的一組能譜圖,顯示了Nb的形貌演變,與TEM和STEM結果一致。

圖4 Nb在不同退火溫度下的尺寸分布。

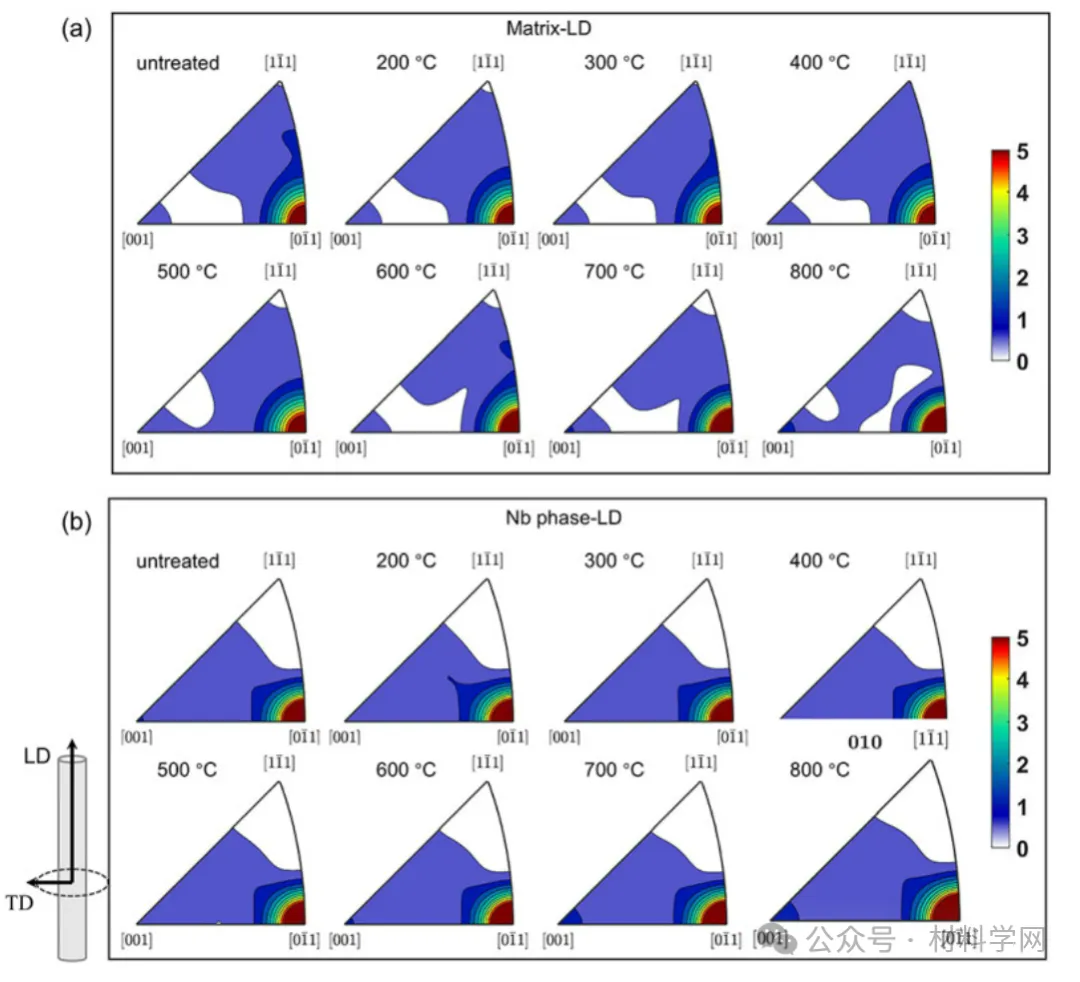

圖5不同退火溫度下的逆極圖(IPFs)。(a) NiTiFe矩陣縱向指規。(b) Nb在縱向上的IPF。

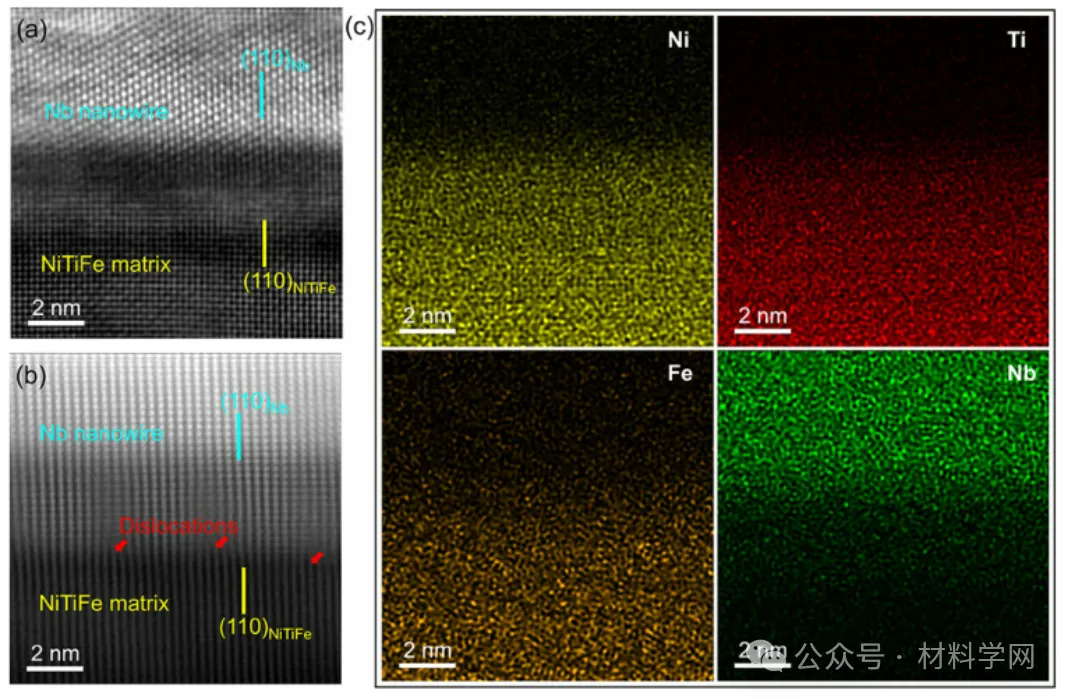

圖6在600°C退火后,用像差校正的透射電鏡檢查了試樣的界面結構。

(a)界面HRTEM圖像。(b)界面HAADF-STEM圖像。(c)相應的高分辨率EDS制圖圖像。

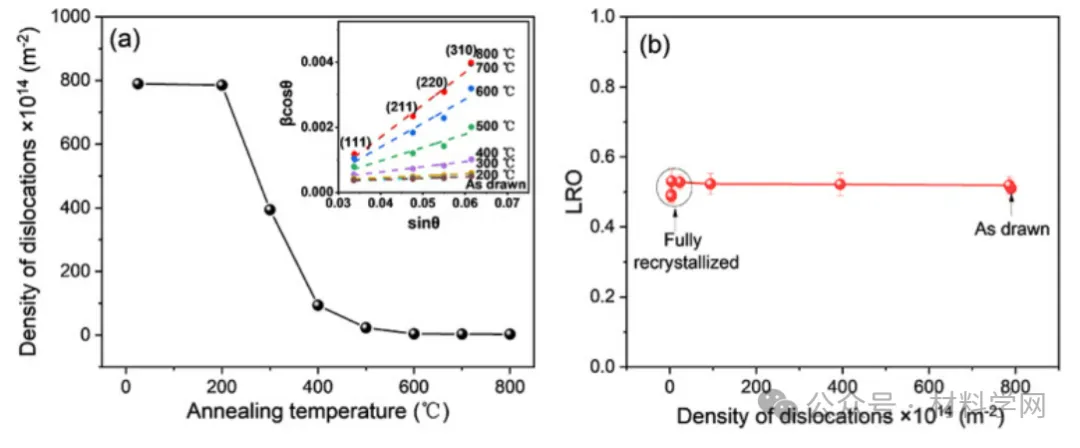

(a)不同退火溫度下計算的位錯密度。插圖顯示了相關的Williamson-Hall圖。

(b) LRO作為位錯密度的函數。

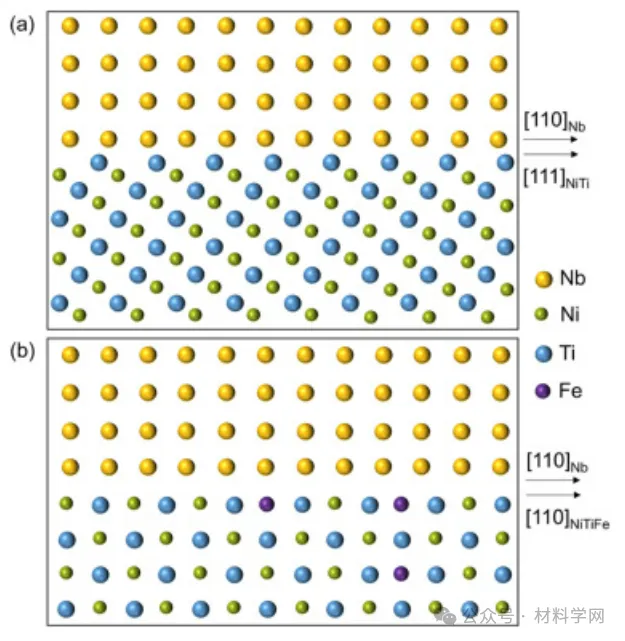

圖8用于DFT計算的接口原子模型。

(a) (110)Nb//(111)NiTi界面。(b) (110)Nb//(110) NiFe接口。

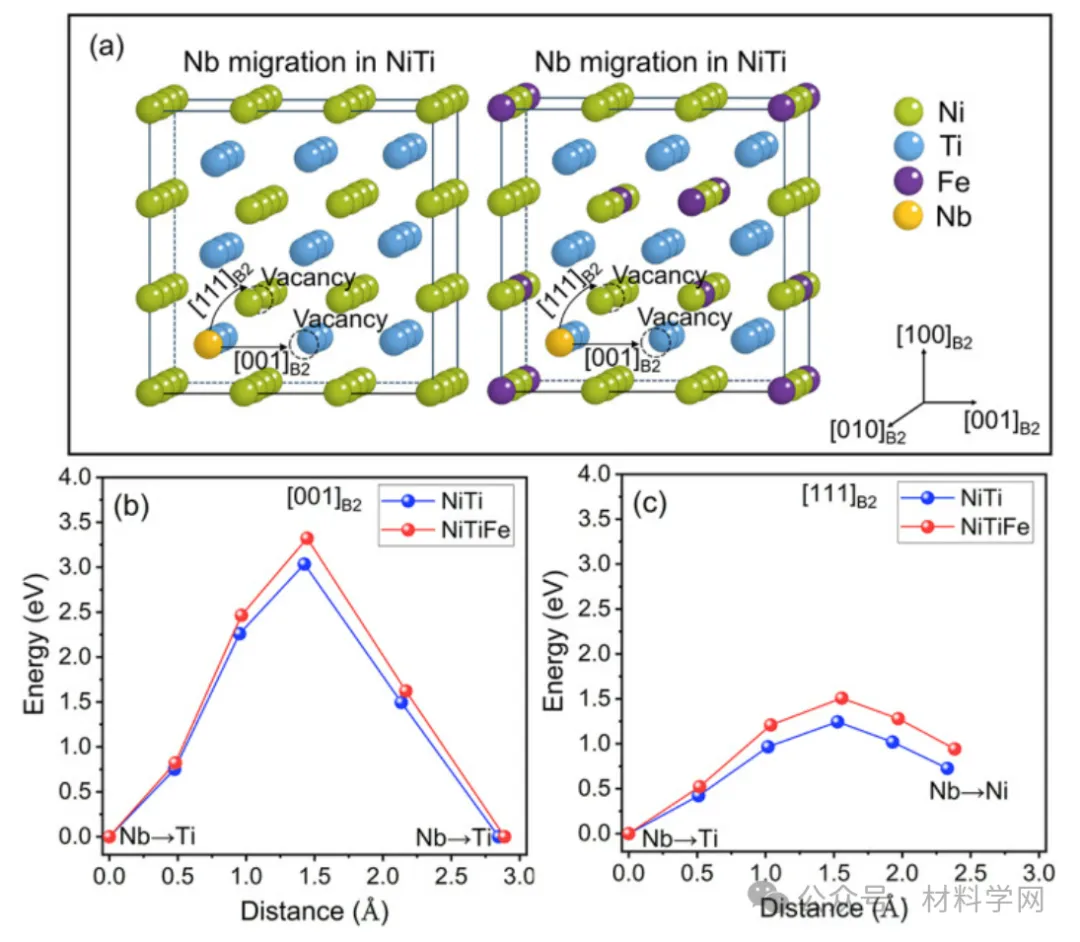

圖9鈮在NiFe和NiTi基體中的遷移能壘。

(a) Nb在NiTi和NiFe基體中擴散的原子模型。

(b) Nb沿[001]B2方向的遷移能。(c) Nb沿[111]B2方向的遷移能。

圖10不同退火溫度下NiTi/Nb(上表,本工作)和NiTi/Nb復合材料顯微組織演變的比較示意圖。

本研究展示了一種新的策略來提高鈮納米線在鎳基基體中的熱穩定性。該方法通過紋理工程改變界面結構來降低界面能。主要成果如下:

(1)鐵的摻雜增強了基體的奧氏體穩定性,防止了劇烈變形時應力誘導的馬氏體轉變。

(2)鈮納米線在NiTiFe基體中斷裂的起始溫度高達700℃,而在同類材料中報道的起始溫度為550℃。

(3)DFT計算表明,界面能的降低是Nb熱穩定性增強的原因,(110)NiTi //(110)Nb的熱穩定性為0.58 J/m2,而(111)NiTi//(110)Nb的熱穩定性為1.10 J/m2。鈮在鎳鐵中較高的擴散勢壘可能對不穩定性施加額外的阻力。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414