先進材料是海洋鉆井平臺、油氣管道和風力渦輪機等設備高性能和可靠性的基礎。然而,金屬材料在海洋環境中易腐蝕和磨損,長期使用可能導致微小損傷演變為宏觀缺陷,從而導致設備失效。因此,及時監測微損傷并量化失效程度對保障設備安全至關重要。結構健康監測(SHM)技術利用傳感器檢測工程結構的物理和化學特性變化,以評估其健康狀況。盡管現有磁場、聲波和紅外傳感器已經開發,但在復雜的海洋環境中成本高且難以大范圍應用。近年來,基于聚合物的SHM材料因其柔韌性和便捷安裝受到關注。壓阻復合材料通過電導率變化檢測損傷,但難以精確定位腐蝕,亟需新技術來準確監測局部腐蝕位置和趨勢。自預警的高分子聚合物能對環境化學成分變化作出響應,金屬腐蝕伴隨金屬離子富集和酸堿度變化。引入功能性腐蝕探針可實現局部腐蝕的視覺檢測,但現有涂層多為定性診斷,缺乏定量信息。因此,開發兼顧視覺檢測以及腐蝕定量分析的新型自預警材料顯得尤為重要。

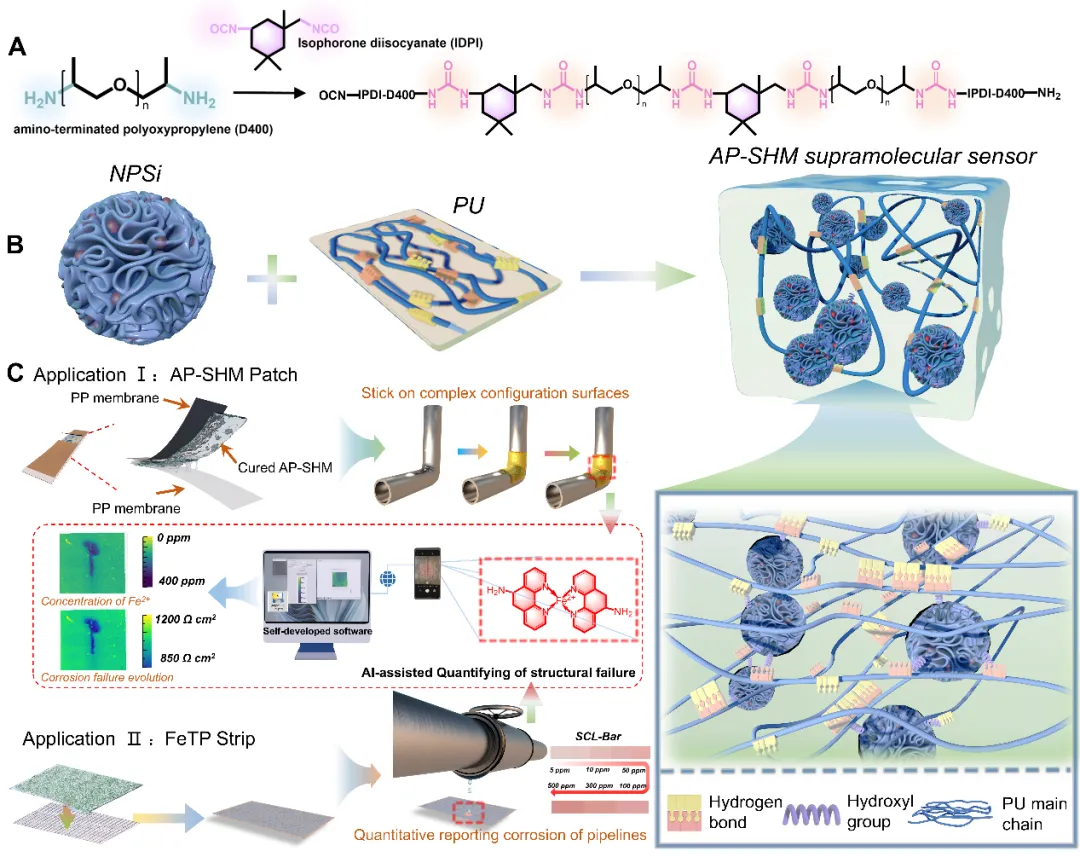

圖1 AP-SHM柔性貼片和FeTP條的應用,以及結構失效信息的半定量轉化過程。

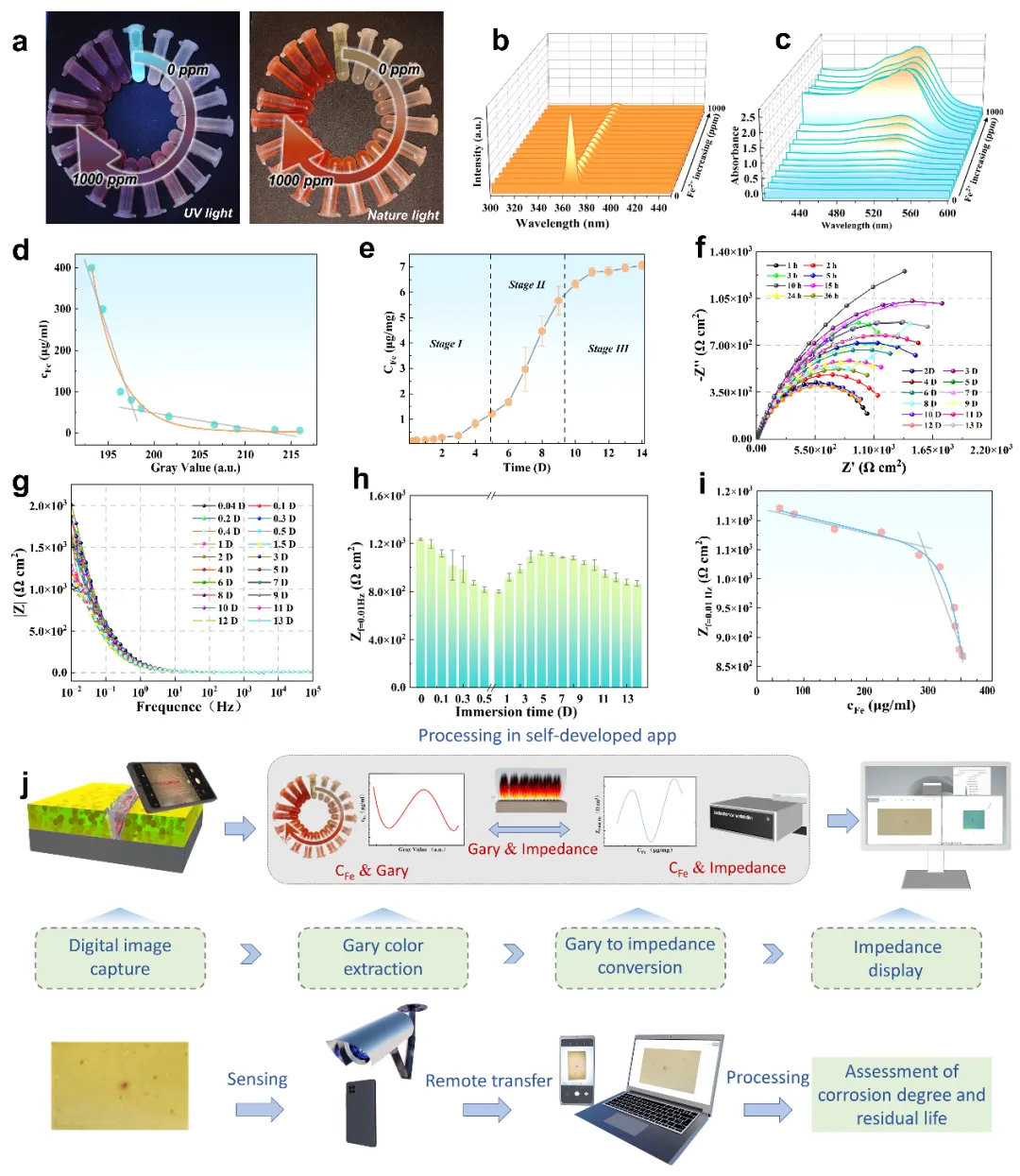

圖2 FeTP鐵離子靶向試紙離子響應表征。

圖3 AP-SHM傳感器中腐蝕智能分析的示意圖及腐蝕關系構建。

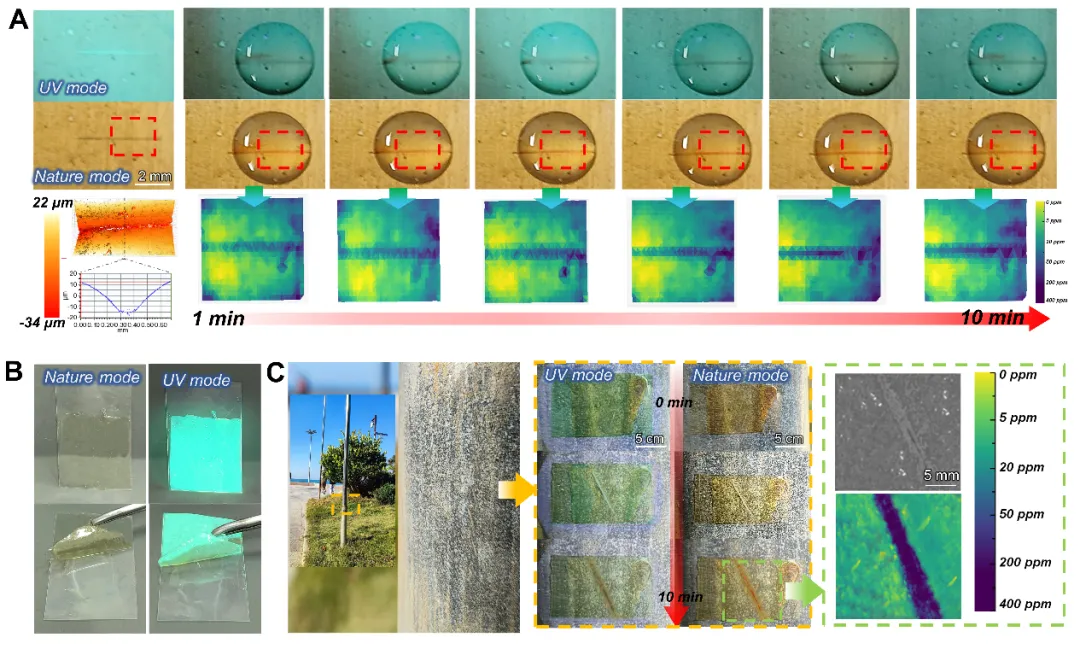

圖4 AP-SHM超分子探測器的離子響應測試及海邊暴露測試。

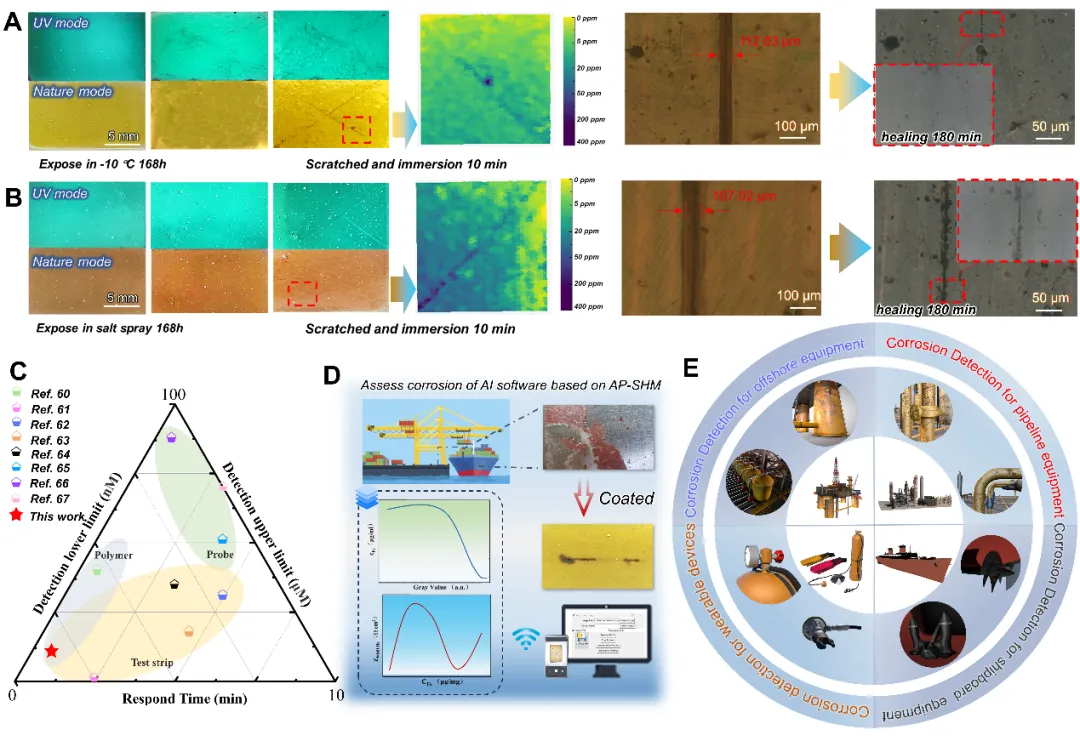

圖5 AP-SHM超分子探測器嚴苛環境下的長期適應性。

原文鏈接:

https://doi.org/10.1039/D4MH01233J

作者簡介:

劉成寶,男,中共黨員,畢業于中國科學院大學,現為山東科技大學材料科學與工程學院學術教授、碩士生導師。一直從事海洋及苛刻環境下材料損傷失效機理、新型耐蝕防護材料設計理論與應用技術研究,包括特殊工況下防護涂層服役行為及延壽機制、涂層損傷原位檢測及可視化技術、自修復、導熱、抗結冰等功能復合涂層結構設計等。目前已在Materials Horizons, Corrosion Science, Chemical Engineering Journal, Journal of Materials Science & Technology, ACS Applied Materials & Interfaces, Journal of Magnesium and Alloys等期刊上發表科研論文40余篇;已授權PCT發明專利1項,國內發明專利3項。授權軟件著作權2項。入選山東科技大學“菁英計劃”A類人才支持,青島市“金種子”人才支持。主持了國家自然科學基金、山東省自然科學基金、海洋涂料國家重點實驗室開放課題及企業橫向等項目。參與編寫《石墨烯改性功能涂料》專著。擔任《稀有金屬》青年編委,中國腐蝕與防護學會會員,山東省腐蝕與防護學會理事,青島市腐蝕與防護學會理事。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414