南京理工大學《Nature》子刊:高熵合金催化材料理論計算最新進展!

2025-02-10 11:30:24

作者:材料科學與工程 來源:材料科學與工程

分享至:

近期,南京理工大學材料學院納米異構材料中心任吉昌副教授課題組攜手中國科學院長春應用化學研究所劉偉研究員,基于高熵合金表面活性中心電子特征和局域化學環境,提出一種能高效預測復雜合金表面局域催化活性的普適描述符。該描述符融合 Hoffmann 能量分配理論與d帶模型,構建出全新的適用于多合金催化位點的線性標度模型,成功建立起高熵合金表面微觀結構與催化統計行為的定量關聯。基于此模型,建立了基于 Cu、Ag、Au、Pd、Pt、Rh、Ir、Ru 和 Os九種元素的高熵合金催化材料數據庫,有望加速高熵催化材料的研發進程。相關成果 “Electronic Descriptors for Designing High-Entropy Alloy Electrocatalysts by Leveraging Local Chemical Environments” 為題發表于《Nature Communications》。我校博士生曹國琳為第一作者,南京理工大學任吉昌副教授和中國科學院長春應化所劉偉研究員為共同通訊作者。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-56421-9

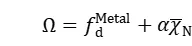

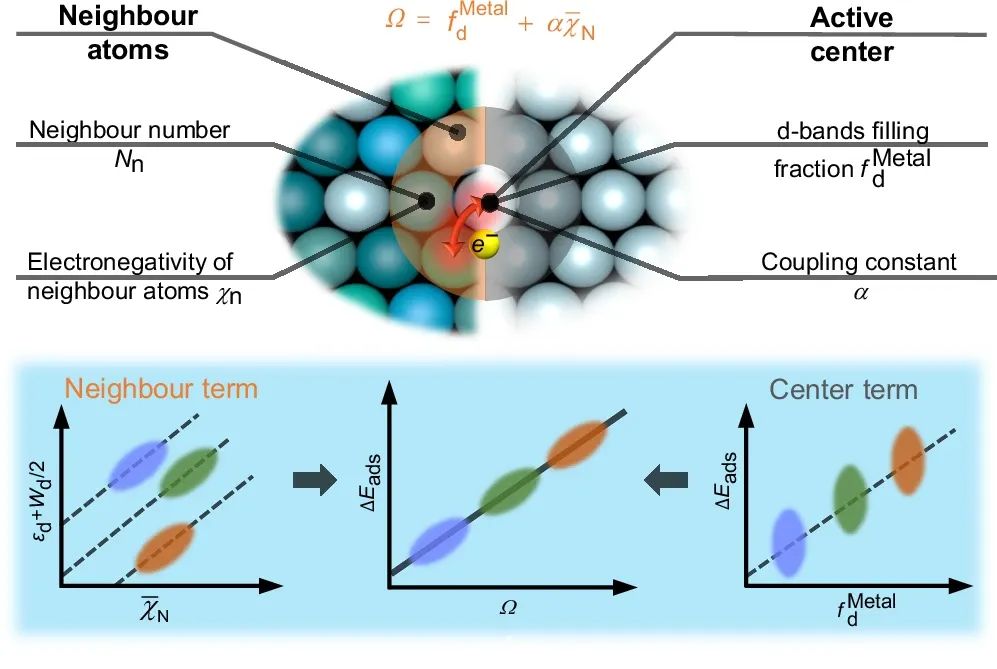

高熵合金具有廣泛的成分調控范圍以及固有的復雜表面特性。其表面存在大量不同的多主元活性位點,且在化學無序下具有熱力學穩定性。憑借這些優勢,高熵合金有望突破傳統雙金屬催化劑在成分范圍和形成條件方面的限制,從而為解決催化劑活性與穩定性問題提供全新的研究思路。然而,高熵合金表面微觀結構具有隨機性和多樣性,這使得其催化行為不可控,呈現出復雜的統計特征。正因如此,傳統基于固定催化位點的線性標度理論在高熵合金體系中面臨失效。由此可見,精確構建高熵合金的表面微觀結構與催化統計行為之間的構效關系,成為當前復雜合金催化理論中極具挑戰的難題。三十年前Jens Nørskov和Bjørk Hammer提出的d帶中心模型在解釋吸附質與過渡金屬表面相互作用趨勢方面表現出非凡的優越性,對異質催化理論的發展具有深遠的意義。然而,d帶電子特征(如d帶中心、d帶填充和d帶寬度)在表示復雜合金表面時出現較大偏差,導致吸附能的d帶線性標度失效。這種偏差源于復雜合金活性位點的d電子特征過度依賴其局域化學環境,而傳統d帶模型未能充分考慮局域化學環境的影響。高熵合金中多樣的局域化學環境導致活性中心本征電子特征消失,因此,亟需發展針對高熵合金催化材料的標度模型。為此,借助于Hoffmann能量分配理論,該研究組將復雜局域化學環境的配分能量作為對活性中心電子結構的一階擾動,構建了用于預測高熵合金表面小分子物種吸附能的描述符為局域化學環境的平均電負性。針對更多的吸附構型(bridge/hollow吸附構型),該研究組擴展了多活性中心d帶填充的定義,提出了針對多活性中心的廣義描述符,如下:其中, 為活性中心原子i的d帶填充比,

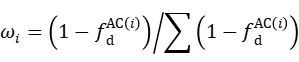

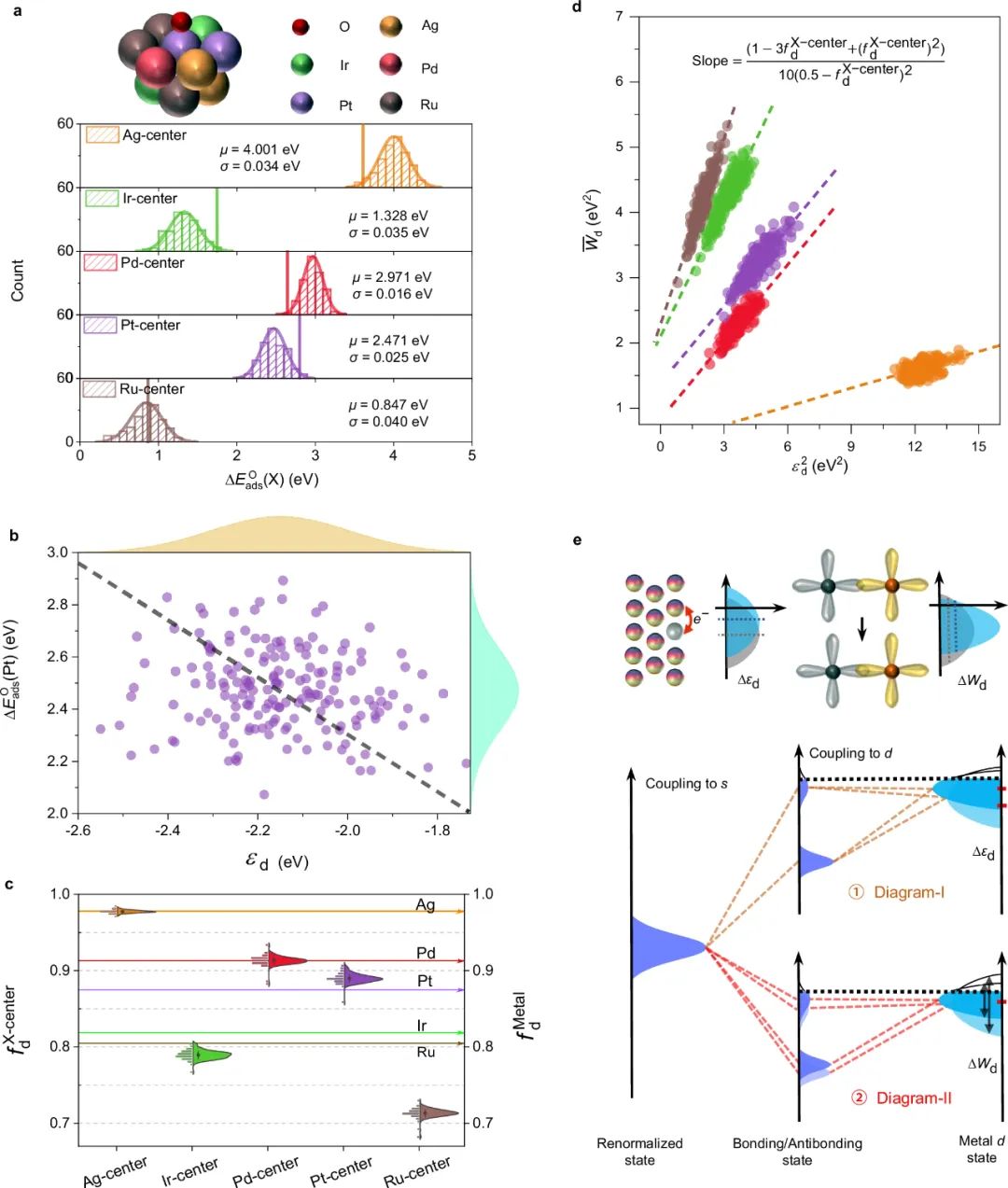

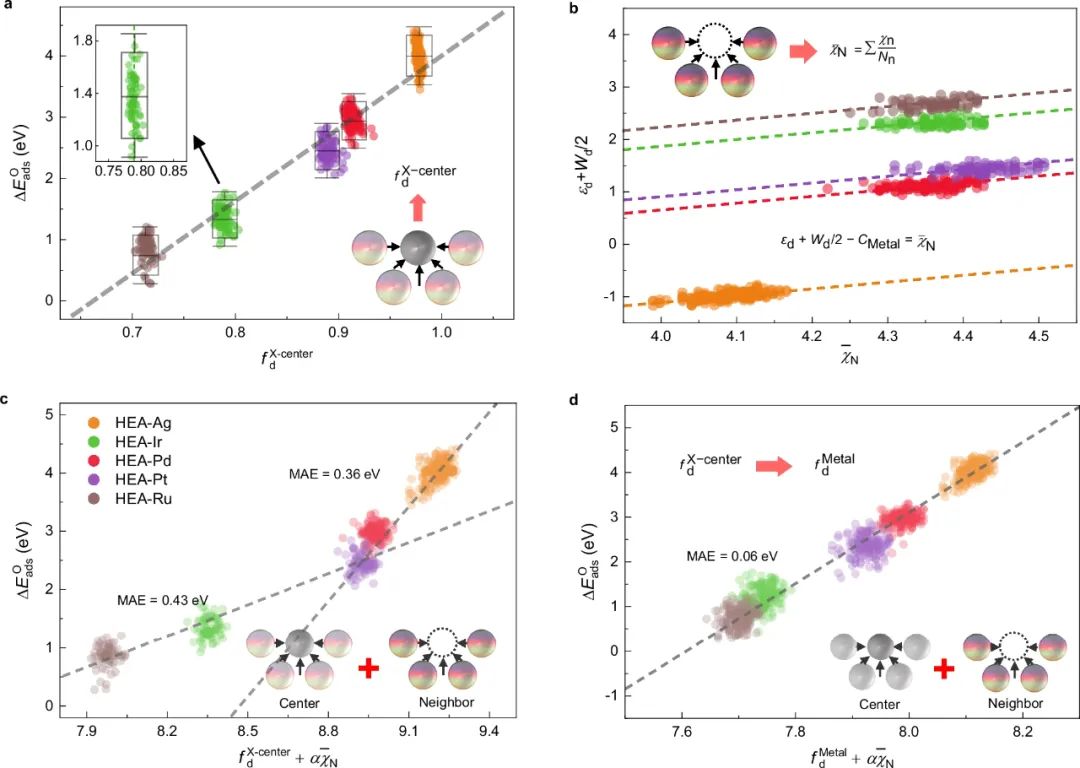

為活性中心原子i的d帶填充比, 為其對應的貢獻權重圖1簡介:高熵合金表面小分子吸附描述符。基于活性中心原子本征d帶中心及其局域化學環境平均電負性,建立了針對高熵合金表面復雜原子結構的催化描述符。這一描述符中,第一項描述活性中心原子,第二項描述局域化學環境。如圖所示,活性中心原子本征d帶特征可以粗略地擬合吸附能。然而,由于局域化學環境的較強影響,吸附能的誤差波動較大。局域化學環境平均電負性能夠針對每一類元素實現中心原子d帶特征的線性標度。因此,通過二者線性結合構建的高熵表面局域描述符能夠很好地描述小分子的吸附行為。圖2簡介:O*在高熵合金表面吸附能分布及相關電子結構特征分析。就吸附能而言,不同元素的活性中心表現出不同的分布趨勢(圖2a),這導致傳統d帶中心描述符與吸附能之間的線性標度關系在高熵合金表面失效(圖2b)。高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比分布同樣體現了活性中心的電荷調控效應(圖2c)。d帶中心與d帶寬度之間的線性關系表明高熵合金表面活性原子的d帶特征主要受d帶填充比的影響(圖2d)。高熵合金表面d帶特征的調控主要來源于由活性中心與近鄰原子電荷轉移引起的d帶能量剛性位移和軌道重疊引起的d帶輪廓變化(圖2e)。圖2. O*在高熵合金表面的吸附能和電子結構性質統計分析。(a) O*在AgIrPdPtRu表面top位點的吸附能分布。(b) d帶中心與吸附能之間線性標度關系的失效。(c) AgIrPdPtRu的五種元素的d帶填充比的分布。(d) d帶中心平方與d帶寬度均方之間的線性關系。(e) d帶電子結構特征調控的兩個獨立特性以及吸附質與高熵合金表面活性中心之間的軌道交疊分子軌道示意圖。圖3簡介:O*在高熵合金表面吸附能的標度關系以及電子描述符的構建。高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比有效捕捉了吸附能的總體變化趨勢(圖3a),準確反應了活性中心的本征催化活性。活性中心的d帶最高占據態能級與其局域化學環境平均電負性之間的線性標度關系表明局域化學環境對活性中心的調制作用(圖3b)。由于對近鄰原子影響的雙重表示(double counting),使用高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比結合局域化學環境平均電負性構建的描述符無法準確預測吸附能(圖3c),應用純金屬中原子d帶填充比替代高熵合金內嵌原子d帶填充比,有效消除了雙重計算誤差,構建獲得的描述符準確預測了高熵合金表面的吸附能(圖3d)。圖3. O*在高熵合金表面top位點吸附能的標度關系和電子描述符。(a) 高熵合金表面活性中心原子d帶填充和吸附能之間的關系。(b) 高熵合金表面活性中心的平均局域電負性與d帶最高占據態能量的線性關系。(c) 電子描述符

為其對應的貢獻權重圖1簡介:高熵合金表面小分子吸附描述符。基于活性中心原子本征d帶中心及其局域化學環境平均電負性,建立了針對高熵合金表面復雜原子結構的催化描述符。這一描述符中,第一項描述活性中心原子,第二項描述局域化學環境。如圖所示,活性中心原子本征d帶特征可以粗略地擬合吸附能。然而,由于局域化學環境的較強影響,吸附能的誤差波動較大。局域化學環境平均電負性能夠針對每一類元素實現中心原子d帶特征的線性標度。因此,通過二者線性結合構建的高熵表面局域描述符能夠很好地描述小分子的吸附行為。圖2簡介:O*在高熵合金表面吸附能分布及相關電子結構特征分析。就吸附能而言,不同元素的活性中心表現出不同的分布趨勢(圖2a),這導致傳統d帶中心描述符與吸附能之間的線性標度關系在高熵合金表面失效(圖2b)。高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比分布同樣體現了活性中心的電荷調控效應(圖2c)。d帶中心與d帶寬度之間的線性關系表明高熵合金表面活性原子的d帶特征主要受d帶填充比的影響(圖2d)。高熵合金表面d帶特征的調控主要來源于由活性中心與近鄰原子電荷轉移引起的d帶能量剛性位移和軌道重疊引起的d帶輪廓變化(圖2e)。圖2. O*在高熵合金表面的吸附能和電子結構性質統計分析。(a) O*在AgIrPdPtRu表面top位點的吸附能分布。(b) d帶中心與吸附能之間線性標度關系的失效。(c) AgIrPdPtRu的五種元素的d帶填充比的分布。(d) d帶中心平方與d帶寬度均方之間的線性關系。(e) d帶電子結構特征調控的兩個獨立特性以及吸附質與高熵合金表面活性中心之間的軌道交疊分子軌道示意圖。圖3簡介:O*在高熵合金表面吸附能的標度關系以及電子描述符的構建。高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比有效捕捉了吸附能的總體變化趨勢(圖3a),準確反應了活性中心的本征催化活性。活性中心的d帶最高占據態能級與其局域化學環境平均電負性之間的線性標度關系表明局域化學環境對活性中心的調制作用(圖3b)。由于對近鄰原子影響的雙重表示(double counting),使用高熵合金表面活性中心原子的d帶填充比結合局域化學環境平均電負性構建的描述符無法準確預測吸附能(圖3c),應用純金屬中原子d帶填充比替代高熵合金內嵌原子d帶填充比,有效消除了雙重計算誤差,構建獲得的描述符準確預測了高熵合金表面的吸附能(圖3d)。圖3. O*在高熵合金表面top位點吸附能的標度關系和電子描述符。(a) 高熵合金表面活性中心原子d帶填充和吸附能之間的關系。(b) 高熵合金表面活性中心的平均局域電負性與d帶最高占據態能量的線性關系。(c) 電子描述符 與吸附能的線性關系。(d) 電子描述符

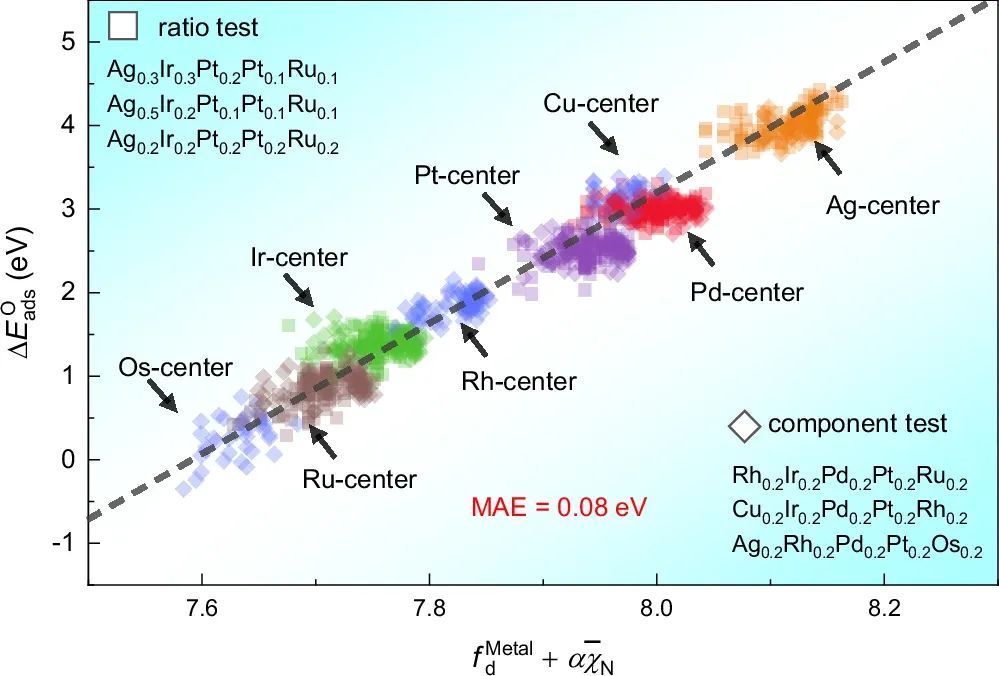

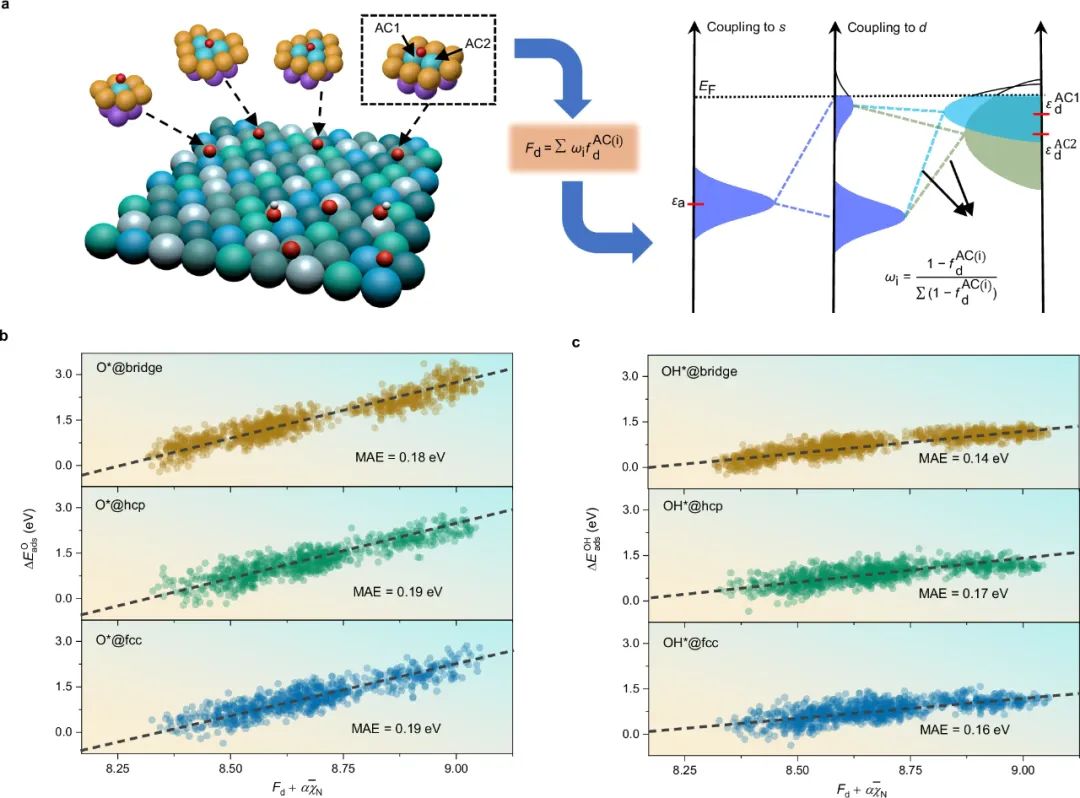

與吸附能的線性關系。(d) 電子描述符 與吸附能的線性標度關系。圖4簡介:電子描述符的泛化能力驗證。高通量計算了包括Ag, Ir, Pt, Pd, Ru, Rh, Os, Cu八種元素不同配比和不同組分高熵合金體系的O*吸附能,與構建的電子描述符均呈現出優良的線性標度關系。圖4. 電子描述符對于O*吸附在高熵合金表面top位點吸附能的泛化能量驗證。圖5簡介:高熵合金表面不同吸附構型的O*/OH*吸附能的多中心電子描述符。相較于top位點,bridge和hollow的活性中心原子變多,描述符中活性中心項的貢獻由不同活性位點原子共同決定,因此,這一貢獻按原子屬性給予權重耦合而成,從而構建獲得多活性中心電子描述符(圖5a)。圖5b和5c表明構建的多中心電子描述符與DFT計算獲得的O*/OH*吸附能具有很好的線性關系。圖5. 適用于高熵合金表面不同吸附構型的O*/OH*多活性中心描述符。(a) 高熵合金表面吸附能的多中心電子描述符

與吸附能的線性標度關系。圖4簡介:電子描述符的泛化能力驗證。高通量計算了包括Ag, Ir, Pt, Pd, Ru, Rh, Os, Cu八種元素不同配比和不同組分高熵合金體系的O*吸附能,與構建的電子描述符均呈現出優良的線性標度關系。圖4. 電子描述符對于O*吸附在高熵合金表面top位點吸附能的泛化能量驗證。圖5簡介:高熵合金表面不同吸附構型的O*/OH*吸附能的多中心電子描述符。相較于top位點,bridge和hollow的活性中心原子變多,描述符中活性中心項的貢獻由不同活性位點原子共同決定,因此,這一貢獻按原子屬性給予權重耦合而成,從而構建獲得多活性中心電子描述符(圖5a)。圖5b和5c表明構建的多中心電子描述符與DFT計算獲得的O*/OH*吸附能具有很好的線性關系。圖5. 適用于高熵合金表面不同吸附構型的O*/OH*多活性中心描述符。(a) 高熵合金表面吸附能的多中心電子描述符  的構建。(b)(c) 多活性中心描述符

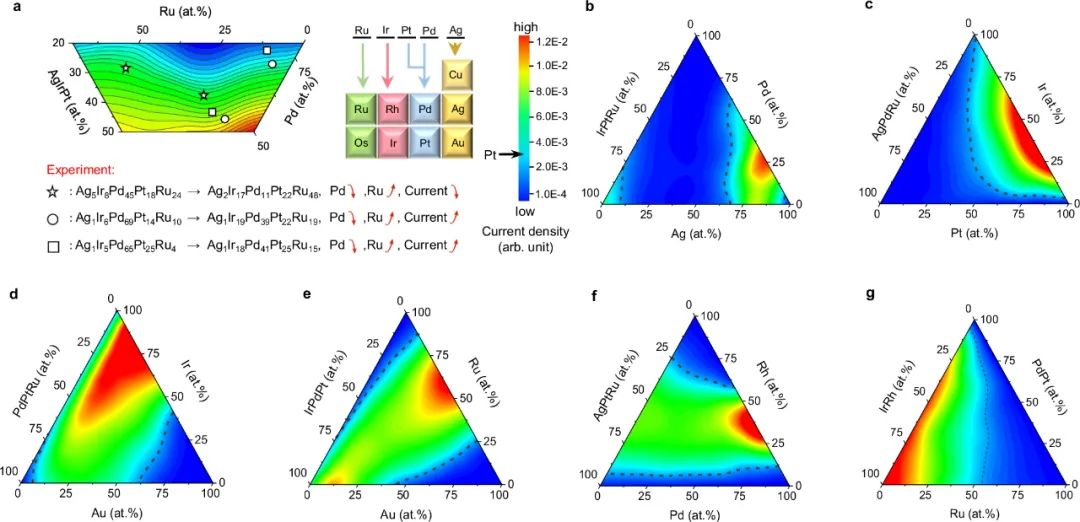

的構建。(b)(c) 多活性中心描述符 與O*/OH*在高熵合金表面bridge/hcp/fcc位點吸附能的線性標度關系。圖6簡介:Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu化學空間下高熵合金表面反應活性圖。通過構建高熵合金表面共吸附模型模擬氧還原反應過程的真實吸附行為,結合Arrhenius公式計算獲得了高熵合金表面總催化反應電流密度,實現了高熵合金催化劑的高效篩選和優化。圖6. Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu化學空間下高熵合金表面氧還原反應活性圖。(a) Ag-Ir-Pd-Pt-Ru 高熵合金表面反應電流計算結果與實驗結果的趨勢比較。(b-g) Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu 化學空間下高熵合金氧還原反應活性圖譜該研究構建出用于預測高熵合金表面吸附能的普適電子描述符

與O*/OH*在高熵合金表面bridge/hcp/fcc位點吸附能的線性標度關系。圖6簡介:Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu化學空間下高熵合金表面反應活性圖。通過構建高熵合金表面共吸附模型模擬氧還原反應過程的真實吸附行為,結合Arrhenius公式計算獲得了高熵合金表面總催化反應電流密度,實現了高熵合金催化劑的高效篩選和優化。圖6. Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu化學空間下高熵合金表面氧還原反應活性圖。(a) Ag-Ir-Pd-Pt-Ru 高熵合金表面反應電流計算結果與實驗結果的趨勢比較。(b-g) Ag-Ir-Pd-Pt-Ru-Rh-Os-Cu 化學空間下高熵合金氧還原反應活性圖譜該研究構建出用于預測高熵合金表面吸附能的普適電子描述符 。該描述符將活性中心的本征d帶填充比和局域化學環境的平均電負性進行線性耦合,成功建立起適用于高熵合金表面小分子吸附的線性標度關系。研究發現高熵合金表面活性中心的d帶特征與其局域化學環境的平均電負性之間存在穩健的線性標度關系,進而明確了復雜局域化學環境對反應中心原子電子結構特征擾動的量化規律,為理解多主元復雜合金表面化學反應的統計行為提供了新思路。借助該描述符,研究團隊結合熱力學模型,生成了涵蓋九種貴金屬元素的高熵合金氧還原反應催化活性圖譜庫,理論預測結果與實驗結果趨勢高度吻合。基于此,確定富Ir合金(Ir-Pd和Ir-Au)為貴金屬復雜合金氧還原反應的最優化學組分空間。這一研究成果有望加速貴金屬高熵合金催化材料的高效設計進程。

。該描述符將活性中心的本征d帶填充比和局域化學環境的平均電負性進行線性耦合,成功建立起適用于高熵合金表面小分子吸附的線性標度關系。研究發現高熵合金表面活性中心的d帶特征與其局域化學環境的平均電負性之間存在穩健的線性標度關系,進而明確了復雜局域化學環境對反應中心原子電子結構特征擾動的量化規律,為理解多主元復雜合金表面化學反應的統計行為提供了新思路。借助該描述符,研究團隊結合熱力學模型,生成了涵蓋九種貴金屬元素的高熵合金氧還原反應催化活性圖譜庫,理論預測結果與實驗結果趨勢高度吻合。基于此,確定富Ir合金(Ir-Pd和Ir-Au)為貴金屬復雜合金氧還原反應的最優化學組分空間。這一研究成果有望加速貴金屬高熵合金催化材料的高效設計進程。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

為活性中心原子i的d帶填充比,

為活性中心原子i的d帶填充比, 為其對應的貢獻權重

為其對應的貢獻權重 與吸附能的線性關系。(d) 電子描述符

與吸附能的線性關系。(d) 電子描述符 與吸附能的線性標度關系。

與吸附能的線性標度關系。 的構建。(b)(c) 多活性中心描述符

的構建。(b)(c) 多活性中心描述符 與O*/OH*在高熵合金表面bridge/hcp/fcc位點吸附能的線性標度關系。

與O*/OH*在高熵合金表面bridge/hcp/fcc位點吸附能的線性標度關系。 。該描述符將活性中心的本征d帶填充比和局域化學環境的平均電負性進行線性耦合,成功建立起適用于高熵合金表面小分子吸附的線性標度關系。研究發現高熵合金表面活性中心的d帶特征與其局域化學環境的平均電負性之間存在穩健的線性標度關系,進而明確了復雜局域化學環境對反應中心原子電子結構特征擾動的量化規律,為理解多主元復雜合金表面化學反應的統計行為提供了新思路。借助該描述符,研究團隊結合熱力學模型,生成了涵蓋九種貴金屬元素的高熵合金氧還原反應催化活性圖譜庫,理論預測結果與實驗結果趨勢高度吻合。基于此,確定富Ir合金(Ir-Pd和Ir-Au)為貴金屬復雜合金氧還原反應的最優化學組分空間。這一研究成果有望加速貴金屬高熵合金催化材料的高效設計進程。

。該描述符將活性中心的本征d帶填充比和局域化學環境的平均電負性進行線性耦合,成功建立起適用于高熵合金表面小分子吸附的線性標度關系。研究發現高熵合金表面活性中心的d帶特征與其局域化學環境的平均電負性之間存在穩健的線性標度關系,進而明確了復雜局域化學環境對反應中心原子電子結構特征擾動的量化規律,為理解多主元復雜合金表面化學反應的統計行為提供了新思路。借助該描述符,研究團隊結合熱力學模型,生成了涵蓋九種貴金屬元素的高熵合金氧還原反應催化活性圖譜庫,理論預測結果與實驗結果趨勢高度吻合。基于此,確定富Ir合金(Ir-Pd和Ir-Au)為貴金屬復雜合金氧還原反應的最優化學組分空間。這一研究成果有望加速貴金屬高熵合金催化材料的高效設計進程。